Разделы

Рекомендуем

• Bonacure восстановление в Jeternel-Sales. Только профессиональная косметика в Челябинске.

Счетчики

Глава пятая. К новому Гамлету

«Революция красной линией разделила мир на «старое» и «новое»... А когда идет она, выжигающая красными следами своих ураганных шагов линию, делящую мир на «до» и «после», как может она не коснуться сердца художника?»

Е.Б. Вахтангов «С художника спросится...», 1919

«Даже когда мы возвращаемся к произведениям прошлого... — то это не прошлое воскресает в нас; это мы сами отбрасываем в прошлое свою тень, — наши желания, наши вопросы, наш порядок и наше смятение».

Р. Роллан, «Гёте и Бетховен»

1

Гамлет» недолго оставался в репертуаре Художественного театра, всего три сезона. Но влияние этого спектакля и качаловского исполнения имело свою длительную жизнь, свою историю, продолжавшуюся и после того, как «Гамлет» был снят с репертуара. Вопросы, поднятые этой постановкой, настойчиво требовали своего решения, порождали вновь страстные споры и оценки, приводившие порой к резким и уничтожающим выводам.

К Гамлету — Качалову неизменно обращались всякий раз, когда гамлетовская тема всплывала на поверхность. И вновь этот образ волновал актеров, режиссеров и критиков, будил мысль, вызывал полемику, толкал на путь исканий. Показательно, что качаловский Гамлет вызывал то отрицание, то признание, но никого не оставлял равнодушным.

Можно сказать больше: и Крэг и Качалов в той или иной степени неизбежно оказывали воздействие на последующие попытки сценического осуществления «Гамлета», становясь как бы участниками той идейной борьбы, которая происходила в театре в 20-х и 30-х годах, борьбы, не утратившей своего значения и до настоящего времени.

После премьеры «Гамлета» в МХТ, вызвавшей шумные споры вокруг Крэга и его «ширм», театральная критика и зрители в подавляющем большинстве отнеслись отрицательно к стремлению символистски истолковать Шекспира и восприняли замысел английского режиссера как «враждебный русской сценической шекспириане»1. При этом различие в понимании Гамлета Качаловым и Крэгом, не вполне вначале очевидное, постепенно осознавалось все яснее и яснее. Все непреложнее ощущалась мысль, что идеи Крэга являлись помехой на пути к реалистическому раскрытию Шекспира, что от артиста требовалось их решительное преодоление. И в перспективе десятилетий все значительнее и определеннее вставал образ качаловского Гамлет а, живого, реального, исполненного веры в человека и скорби от несовершенства действительности.

Как и в творчестве Чехова, в качаловском Гамлете неизменно жила «тревожащая душу мечта о будущем», глубокая и благородная тоска по лучшей жизни. И это «чеховское», так органически почувствованное Качаловым в Шекспире, определило не только временное, историческое звучание его Гамлета, Гамлета предреволюционной эпохи, но и направление и смысл той последующей эволюции, которую в роли Гамлета пережил сам Качалов.

Уже начиная с первых критических отзывов о спектакле, многократно и настойчиво повторялась мысль, что свободный Качалов, не связанный «путами режиссерщины», вне чуждого и мешающего ему символического замысла Крэга, мог бы дать Гамлета гораздо более значительного2.

По мнению одного из критиков, «идеи Гордона Крэга всею тяжестью своей обрушились на Качалова... и придавили его... Актера меньшего калибра эти обстоятельства совсем бы сплющили, а Качалов все-таки сумел несколько раз расправить свои подрезанные крылья». И тогда он был «почти прекрасен»3. Этот образ актера, мечтающего о свободном от Крэга исполнении Гамлета, составил содержание веселой и остроумной пародии, которую на вечере в «Летучей мыши», специально посвященном «Гамлету» Крэга, исполнял молодой артист Художественного театра Е.Б. Вахтангов, давший великолепную имитацию Качалова. Этот вечер начинался с монолога «Качалова», который сообщил зрителю о печальной необходимости играть Гамлета по-крэговски, в «ширмах», и с горечью вспоминал то время, когда он, еще до Художественного театра, в Казани мог свободно играть Гамлета, как чувствовал и хотел4.

В постепенном освобождении от «пут» Крэга, в приближении к шекспировскому реализму, в восстановлении утраченного синтеза героического и человеческого, в изжитии элементов обреченности и пассивности заключался внутренний смысл той длительной эволюции, которую претерпел Гамлет у Качалова.

Рассмотрим в основных чертах этапы этой эволюции.

К моменту премьеры, 23 декабря 1911 года, Качалов не довел еще до конца той работы, которой требовала эта роль. Это было вполне естественно. Вспомним хотя бы, что великие шекспировские актеры обычно достигали совершенного и безупречного исполнения роли Гамлета после десятков, а иногда и сотен сыгранных ими спектаклей.

В ряде критических отзывов, последовавших после премьеры «Гамлета» в МХТ, доказывалась необходимость доработки и созревания центральной роли. Н.Е. Эфрос, видевший «Гамлета» на трех последовательных генеральных репетициях, отмечал в газете «Речь», что у Качалова «местами еще осталась недостаточная вжитость в роль... еще видна недовершенная техническая работа». Позднее, в своей монографии о творчестве Качалова, Эфрос находил, что к моменту выпуска «Гамлета» роль у Василия Ивановича была готова полностью, но лишь «не созрела в его технике. От особенностей постановки, а не от неверности или неустойчивости образа, какой носил в себе и в который преображал себя исполнитель, иные моменты роли получали не вполне ту окраску... какую хотел исполнитель. Получали как бы иное звучание». «Пока — это прекрасный очерк углем, кое-где тронутый кистью...»5 — читаем мы о Гамлете — Качалове в одной из журнальных статей, появившихся в начале 1912 года. Эта частичная недоработанность роли, ее эскизность, при которой отдельные моменты, включая сюда и знаменитый монолог «Быть или не быть», пропадали, стушевывались, отмечалась многими критиками. Так, например, Л.Я. Гуревич в своем разборе игры Качалова справедливо указывала, что «некоторые моменты драмы словно не совсем еще установились для него даже в основном внутреннем рисунке и меняются от спектакля к спектаклю; другие — звучат, как неуверенная читка, с внутренними колебаниями и некоторыми прозаизмами в интонации; третьи — например, «конец сцены с «Мышеловкой» — загораются темпераментом в одних спектаклях и тускнеют в других. В общем, роль еще не вполне созрела в душе артиста»6.

Станиславского и Немировича-Данченко в последующие годы не оставляла мысль о необходимости вновь вернуться к работе над «Гамлетом», не только для того, чтобы довести до конца идею перемены декораций на глазах у зрителей, без опускания занавеса, и осуществить целый ряд других технических нововведений, но главным образом, чтоб устранить те «искажения, которых было много в начале постановки», более решительно пересмотреть крэговскую трактовку ряда образов и заменить некоторых исполнителей.

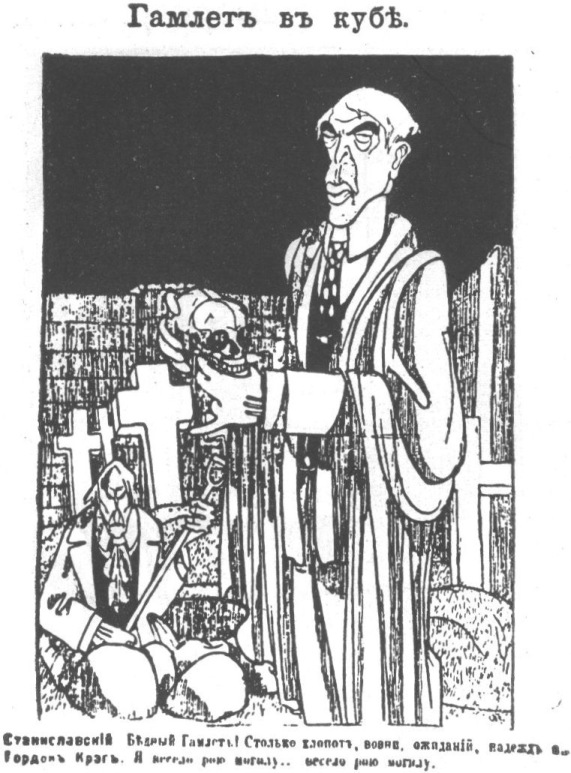

Карикатура на постановку «Гамлета» в МХТ из «Московской газеты»

«Сомнительный успех Гамлета. Сезон трудный, но интересный»7, — записал Качалов в своем дневнике. Беспощадно требовательный к себе, он не был вполне удовлетворен достигнутым результатом. Как рассказывает А.Г. Коонен, Качалов часто жаловался, что ему не нравится, как у него идет та или иная сцена, а однажды даже сказал: «Надо все начинать сначала»8.

Сыграв Гамлета на сцене Художественного театра сорок семь раз, Качалов продолжал все время работать над ролью, совершенствовать свое исполнение от спектакля к спектаклю9. И эта его упорная самостоятельная работа, продолжавшаяся в течение нескольких лет, не прошла бесследно.

Постепенно он научился преодолевать те «неблагоприятные внешние условия», те особенности крэговской постановки, о которых мы говорили в предыдущей главе. Уже к концу первого сезона он полностью овладел «физическим самочувствием» Гамлета и начал освобождаться от некоторой скованности, которая была на первых представлениях. По свидетельству критиков, искренность и душевная глубина его Гамлета стали неуязвимыми. «Тогда вернулась вся первоначальная нежность красок и интимность переживаний, — констатирует Н.Е. Эфрос. — Вот почему те, которые видели Качалова — Гамлета лишь в одном из начальных спектаклей, не знают, до какой высокой степени прелести и гармонии доходило затем его исполнение»10.

Важно не только то, что Качалов добивался в Гамлете все большего мастерства и художественного совершенства. Были и другие, более важные причины, побуждавшие Качалова продолжать работать над образом Гамлета, толкавшие его на некоторый пересмотр и обновление самой трактовки. Артист все острее и острее ощущал ее несоответствие зовам времени. Именно поэтому он, такой требовательный к себе, чуткий и глубоко современный художник, не был полностью удовлетворен созданным им образом, и именно это чувство неудовлетворенности толкало его на новые и новые поиски. Качалов понимал, что его Гамлет, так же как и весь спектакль Крэга, приводил в итоге к безутешному выводу.

В.И. Ленин в одной из своих статей, написанных в июне 1912 года, отмечает, что с разных сторон идут указания на то, что усталость и оцепенение, порожденные торжеством контрреволюции, проходят и что уже «повеяло иным ветром» и «потянуло опять к революции», что 1911 год дает нам «медленный переход в наступление со стороны рабочих масс»11.

А.К. Дживелегов, бывший одним из постоянных участников Литературно-художественного кружка — места сборищ московской художественной интеллигенции, — вспоминает, что в годы 1911—1912 там происходили постоянные оживленные и горячие споры о «Гамлете» Шекспира и о спектакле Художественного театра, причем Качалова часто упрекали в том, что он поддается течениям сумеречным, которые еще не рассеялись, что они тянут его вниз и что в этом во многом виноват Крэг. «Люди тогдашнего времени сознавали великолепно, что Крэг своими формалистическими взглядами и своим декадентским отношением к величайшему образу Шекспира действовал на Качалова как что-то, что пригибало его к земле, и Качалов недостаточно энергично с этим боролся... И я вспоминаю, — сообщает далее А.К. Дживелегов, — как, смотря спектакль за спектаклем, а я видел его раз пятнадцать, мы начали ощущать, что у Василия Ивановича появляется что-то новое, что как будто бы отражает его общение с людьми, которые стоят вне театра, но театром интересуются и объединяют его с течениями идейными и общественными, которые происходят за пределами театра»12.

Это свидетельство современника, указывающее на действительный смысл начавшейся эволюции качаловского Гамлета, представляет для нас большую ценность. Мы имеем ряд подтверждений постепенного изменения трактовки образа Качаловым уже после премьеры. Несмотря на то, что начавшийся процесс пересмотра образа происходил во многом неосознанно, основная тенденция его несомненна: Качалов от спектакля к спектаклю как бы наращивал черты активности, действенный элемент в своем Гамлете. Это отражало не только внутреннее борение, которым был охвачен сам Качалов и которое происходило внутри Художественного театра, сопротивлявшегося отвлеченно-метафизическому, символическому замыслу Крэга, но было и отзвуком назревающих общественных событий. Однако, конечно, эти еще робкие, во многом даже неосознанные попытки Качалова, смутно ощущавшего потребность в «мужественном веянии», не могли привести к значительным изменениям образа, предопределенного во многом и существенном крэговской трактовкой спектакля и общим сумеречным колоритом, навеянным эпохой безвременья.

Для понимания процесса дальнейшей эволюции образа Гамлета важным этапом является постановка этой трагедии Шекспира за рубежом, во время гастролей так называемой «Качаловской группы» МХТ. Новый «Гамлет», осуществленный через девять лет после московской премьеры, был не простым возобновлением старого спектакля, а попыткой самостоятельного решения задачи13. Здесь впервые Качалов получил возможность играть Гамлета вне крэговских «ширм». Показательно, что режиссеры спектакля Р.В. Болеславский, исполнявший в крэговской постановке роль Лаэрта, и Н.Н. Литовцева, не принимавшая вообще участия в прежнем «Гамлете», начали с ревизии постановочного замысла Крэга, отказавшись от его знаменитых «ширм» и от самой идеи монодрамы, которые составляли основу его решения. Сохранив лишь намеки на прежний общий вневременный и внеисторический стиль оформления с его условностью и отвлеченностью, художник И.Я. Гремиславский создал скупой, но в то же время выразительный в своем лаконизме декоративный фон. Применяя цветные детали, задники, панно, драпировки и гобелены, Гремиславский в качестве основного приема оформления использовал принцип движущихся нейтральных сукон и занавесей, изобретенный Станиславским в 1917—1919 годах для «Розы и Креста» Блока и других пьес «романтического характера», частично осуществленный в спектакле «Двенадцатая ночь» в Первой студии МХТ.

Портативность оформления давала возможность легко и быстро, с минимальной затратой труда осуществлять многочисленную смену картин, в то время как «самодвижение» ширм Крэга из-за их масштабов и громоздкости чрезмерно осложняло и утяжеляло спектакль. В то же время нейтральные сукна, принимающие самое различное освещение и окраску благодаря применению светоцвета (что вызвало даже у одного венского рецензента упрек в «упоении красочностью»), давали возможность концентрировать все внимание зрителя на актере, на подаче его «крупным планом», на раскрытии психологического мира человека. Монументальность и величавость архитектурной декорации Крэга временами подавляли, заслоняли актера, снимали смысл человеческой трагедии. Излюбленная тема Крэга — огромный мир и маленький человек, подчиненность человека судьбе, бессилие человека перед неумолимым роком — отступала теперь на второй план. Центр тяжести перемещался от символики к психологизму. Недаром принцип сукон неизменно широко использовался психологическим театром — от Первой студии МХТ до «интимного театра» Августа Стриндберга.

«В этих сукнах мне было легко и удобно играть, — вспоминал однажды Качалов. — Прежде, в постановке Крэга, давили масштабы, не чувствовался человек». Чтобы не быть «раздавленным» декорацией, актеру временами приходилось вступать с ней в борьбу. Художник и актер говорили на разных языках. Здесь же, в этой обстановке, по мнению Качалова, сукна освобождали актера, создавали нужную ему атмосферу. «Я чувствовал, как Гамлет вырастал на моих глазах. Неверно, когда говорят, что актеры Художественного театра в плену у вещей, привязаны к вещи. Вспомните «Карамазовых». Там на сцене было почти пусто, одни голые сукна, и в то же время актеры раскрывались во весь рост, обнажив свои души, трагическую сущность образов»14.

Казалось бы, все обеспечивало Качалову свободное и полное раскрытие образа Гамлета. И действительно, по свидетельству критика, «теперь, по прошествии девяти лет с первого спектакля «Гамлета» в Москве, Качалов играет несравненно горячее и проще. Он как бы сошел с символических котурн Гордона Крэга, чтобы отдаться шекспировской стихии, как власть имущий творец, свободно разбирающийся в указаниях режиссера. Он вырос за эти годы и научился самостоятельно вникать в произведения гения, которые Гёте назвал «необъятными книгами человеческих судеб».

Эти строки принадлежат Сергею Маковскому, который видел качаловского Гамлета в 1921 году в Праге и выразил свое «восхищение игрой Качалова» в специальной критической статье, посвященной разбору этого образа. Но тот же Маковский указывал на черты половинчатости и компромисса, которые отличали эту новую редакцию «Гамлета», хотя и осуществленную вне прямого влияния Крэга, но фактически испытавшую все же на себе воздействие его трактовки. Как утверждает В.В. Шверубович, наблюдавший процесс создания этого спектакля, у режиссеров не было ярко выраженной творческой позиции, четкого замысла, новаторской трактовки. Они стремились лишь к вдумчивому и бережному донесению мыслей Шекспира и были заняты поисками сценической формы, отличающейся простотой, но не лишенной романтической приподнятости. Этот хорошо слаженный, добротный «академический» спектакль оказался ниже возможностей труппы и самого Василия Ивановича. Нам остается добавить, что хотя режиссеры отошли от общего «символического задания Крэга» и, по словам Маковского, «приблизились в значительной степени к шекспировскому реализму», но все-таки в понимании отдельных образов, в раскрытии драматических характеров и положений они во многом остановились на полпути, связанные тем, что уцелело от первоначального крэговского замысла. Об этом вспоминают и участники этого спектакля, где новое сочеталось со старым и где «Гамлет» вновь, как и прежде, был осуществлен вне эпохи, вне исторической конкретности, как «всечеловеческая» трагедия о герое — «избраннике Страдания».

Эта двойственность отразилась и на игре Качалова. «...Характер главного героя преобразился только отчасти, — отмечает тот же С. Маковский. — Многое осталось в нем от крэговского сверхчеловека. «Слишком ко всему готовый» Гамлет — не результат ли того толкования, по которому он один живет и действует, а другие лишь «мерещатся»?.. Мы почти не видим смятенного, жалкого человеческой беспомощностью Гамлета, и не случайно, сдается мне, пропущен «москвичами» рассказ Офелии о том, как в комнату к ней

...вдруг

Вбегает Гамлет: плащ на нем разорван.

На голове нет шляпы, а чулки

Развязаны и спущены до пяток;

Он бледен, как стена, колени гнутся,

Глаза блестят каким-то жалким светом.

Не случайно пропущено и кое-что другое...

В Гамлете — Качалова больше величавости, чем беззащитности, больше суровой отдельности от окружающих, нежели безумия сердца, «жестокости от любви»... Впрочем, страсть вето Гамлете намеренно погашена, отчасти — первоначальным замыслом постановки, идеей Гордона Крэга, положенной в ее основу: сценическим одиночеством, «монодраматизмом» Гамлета»15.

Это во многом справедливо, но односторонне, ибо суть заключалась не только в том, что теперь в ряде случаев в игре «всегда уравновешенного, всегда обдуманно-мелодичного Качалова» присутствовали еще черты прежней трактовки Крэга, а в других случаях он от них освобождался и тогда его исполнение поэтому становилось свободнее, «горячее и проще». Важно другое, и это не сумел уловить Маковский, — претерпевало изменение не только «крэговское», но и «качаловское». В его Гамлете 1911 года ощущалась трагедия эпохи безвременья, трагедия дореволюционных интеллигентских мечтаний и их историческая безысходность. Образ Гамлета поднимался Качаловым до значительного философского и этического обобщения. Его искусство всегда было живым и чутким, оно менялось, эволюционировало вместе с жизнью. Внутренне возмужавши сам, освободившись от прежних привычных представлений, он вновь через девять лет начал играть Гамлета. «Теперь, — рассказывал мне Качалов, — я старался избежать в нем слабости и человеческой усталости. Будучи сам духовно зрелее, и в Гамлете я нажимал на силу и зрелость».

Образ философа, задумавшегося над судьбами мира, сохранился, но неосознанно пробудившаяся в его Гамлете воля к активности и стремление к мужественности окрашивали по-иному тему искупления.

Казалось бы, образ его Гамлета оставался прежним, но в нем происходило смещение акцентов, приводящее к существенным внутренним изменениям. Черты жертвенности, духовного подвижничества, подчиненность страданию, трагическая бесперспективность — все это постепенно отходило на второй план, уступало место иному.

Сохранившиеся фотографии закрепили нам эти черты нового в образе Гамлета — Качалова. Изменился не только грим и костюм, но отчасти и его внутренний образ, его характер, его смысл. Нет больше ни аскетизма, ни монашества, того, что придавало прежде такой своеобразно скорбный оттенок качаловскому Гамлету.

При описании наружности Качалова — Гамлета в рецензиях 1911—1912 годов мы то и дело встречаем такие определения, как «аскет», «инок», «пастор», «монах-рыцарь», «ангел-мститель, призванный восстановить правду», передающие несомненно некоторые особенности его исполнения. Рецензенты отмечали «полувоенные, полу духовные одежды» Гамлета, его «скорбное, пергаментное лицо, цвета церковного воска», «парик à la монастырский послушник», который он надевал на свою «прекрасную одухотворенную голову». Писали, что книга, которую он читал, напоминала молитвенник. «Что-то гугенотское было в его исполнении», — находим мы в одном из отрицательных отзывов, где подчеркивалось, что Качалов в Гамлете, «связанный телесно и духовно, некрасивым подрясником», лишавшим его фигуру пластичности, и «угрюмыми ширмами, обступившими его, как стены тюрьмы», напоминал собой «молодого квакера, который считает вольные и быстрые движения великим грехом, ходит — словно по земле стелется и говорит шепотом»16. В то же время, несмотря на то, что в Гамлете Качалова имелись черты аскетизма и духовного подвижничества и религиозные ассоциации возникали у зрителя не случайно, так как спектакль давал для этого основания, очень многое в этом направлении привносилось и самими рецензентами, часть которых испытала на себе влияние модных в те годы религиозно-философских течений.

С этим образом Гамлета — Качалова 1911 года резко контрастируют фотографии Качалова — Гамлета 1921—1922 годов. Перед нами выпрямившаяся, смело откинутая назад фигура, полная мужества и силы. Руки уверенно и властно сжимают рукоять меча; волосы, прежде спадавшие прямыми гладкими прядями, вьются кудрями. Черты лица стали резче, суровее, энергичнее. Пафос — вот то новое, что совершенно не ощущалось прежде. Как отличается этот образ от того обреченного, как бы ушедшего в себя человека, охваченного мучительно ищущей мыслью, с изжелта-бледным, восковым лицом, бессильно упавшими руками, опущенными плечами, каким впервые предстал перед зрителем Гамлет — Качалов, невольно вызывавший отдаленные ассоциации с образом Христа на известной картине И. Крамского, проникнутого чувством глубокого человеческого страдания интеллигента-мыслителя, решающего мучительные «проклятые вопросы», исполненного огромной нравственной силы.

Карикатура на постановку «Гамлета» в МХТ из газеты «Раннее утро»

Теперь Гамлет — Качалов не только философ-«скорбник», но судия и мститель. «В сцене с матерью он держит себя, как судия непогрешимый, бесповоротный... Не простой отговоркой нерешительности звучит его угроза молящемуся Клавдию: «Живи еще, но ты уже мертвец!» — в сцене, которая, кстати сказать, пропускалась в московской редакции спектакля17.

И хотя сам Качалов, как обычно, был недоволен собой и своим исполнением отдельных сцен (особенно монологом «Оленя ранили стрелой...», где он, по его словам, «пел», «орал», «отвратительно декламировал»), многое в его новом Гамлете было ярко, сильно и воспринималось зрителями восторженно. В письме к Станиславскому, посланном из Праги 19 сентября 1921 года, О.Л. Книппер-Чехова сообщает, что «Качалов интереснее играет, чем прежде, появилась какая-то устремленность, меньше философствует... Он прекрасно сейчас играет сцену с матерью, сцену с привидением отца, «Быть ил» не быть»...

По-новому, глубже, весомее, значительнее, чем в московском спектакле, звучали теперь у Качалова слова Гамлета о распавшейся связи времен. Сам артист говорил, что тему эту «и понять по-настоящему нельзя было в 1911 году». Вспоминая об исполнении Качаловым роли Гамлета за рубежом, В.В. Шверубович пишет в своих мемуарах, что лучшим местом спектакля был конец сцены с духом. «Кроме «Порвалась связь...», место, которое всегда удавалось, часто удивительно хорошо шла сцена с Офелией, «Слова, слова, слова», «С недавних пор утратил я всю свою веселость», наставление актерам. Редко Василий Иванович бывал доволен «Быть или не быть». Ни разу не был доволен «Мышеловкой» и очень, очень редко «Кладбищем». С особенным успехом прошла премьера «Гамлета» в Копенгагене (18 апреля 1922 года), где Василий Иванович «играл сильнее, крепче, страстнее и, главное, смелее, чем когда бы то ни было в жизни».

«В Гамлете я нажимал на силу и зрелость» — эти слова Качалова, сказанные им о Гамлете начала 20-х годов, разве не выражали они наметившейся в новых послереволюционных условиях переоценки ценностей. И разве не поразительно, что именно к качаловскому Гамлету, которого обычно ошибочно представляют слишком интеллигентски рефлексирующим, исполненным будто бы только скепсиса и тоски, относились такие странные и на первый взгляд мало объяснимые оценки: «Речь Качалова сочна, дикция прекрасна, жест благороден, каждый вершок — герой. Но он не Гамлет!» Так писал в 1921 году в «Neue Freie Presse» Эмиль Клегер, хотевший видеть Гамлета утонченным декадентом, скептиком, каким и изображал его Кайнц, и нашедший в Гамлете — Качалове «здорового и сильного» принца, в жилах которого «клокочет кровь мятежника»! Эта неожиданная и парадоксальная оценка станет понятной, если учесть политический смысл той нетерпимости, которую проявила к «русскому Гамлету» австро-немецкая пресса. «Нам чужд их Гамлет. Но молодой, полный жизненных надежд русский народ не может мириться с духом жизнеотрицания, которым проникнут Гамлет»18.

Итак, пытаясь преодолеть ущербность «интеллигентской героики», трагическую обреченность Гамлета, Качалов усиливал тему борьбы, тему мужественности. Чрезвычайно важно отметить начавшийся процесс пересмотра образа, но нет оснований, однако, переоценивать практический результат того, что-было достигнуто Качаловым в роли Гамлета в 1921—1922 годах, ибо актер тогда скорее лишь намечал, чем окончательно решал эту задачу. Повторяем еще раз — черты компромисса, характерные для этой новой, зарубежной редакции мхатовского «Гамлета», имели место и у исполнителя главной роли. Гамлет Качалова той поры был звеном в цепи сложных и длительных исканий в работе над трагическими образами Шекспира, которые так характерны для Качалова в последующие годы. Может быть, в отдельные моменты этот качаловский Гамлет 1921 — 1922 годов казался грубее и прямолинейнее, может быть, актер временами слишком нажимал на силу, лишая порой образ прежней органичности, одухотворенности и философской глубины, но внутренняя потребность в пересмотре образа, которая ощущалась артистом, и то направление, которым он шел, был» правильны. Даже С. Маковский должен был признать, говоря о качаловском Гамлете, что «большой русский актер дает в нем свое лучшее. Не будем корить его за то, чего он не дает. Это лучшее приковывает наше внимание и освещает небутафорским лучом шекспировскую глубину... Такой Гамлет — что угодно, но не пустоцвет фразы, не заблудившийся в себе интеллигент, не озлобленный неврастеник. Он все время — герои трагедии, напряженно-впечатлительный, порывистый, прямой, изменяющий себе не от дряблости чувства, а от «гибельного избытка сердца», по слову Гончарова, или, как сказал Шекспир в одном из сонетов: «От силы чувств своих слабеющий душою»19.

Дальнейшая эволюция качаловского Гамлета, как мы увидим позднее, связана с общей эволюцией творчества артиста. Присущее ему глубокое и органическое «чувство времени», его включение в новую жизнь, рожденную революцией, помогли преодолеть ощущение скорби, исторической безысходности и пессимистической раздвоенности, которые порой совершенно отчетливо звучали в некоторых его дореволюционных образах, исполненных мучительного разлада между сознанием и волей, пронизанных, как и его Гамлет, тоской по лучшей жизни, ее ожиданием и предчувствием.

Гамлет Качалова становится свободным от воздействия Крэга, приобретая черты большей страстности, жизнеутверждения и мужественной силы.

И это особенно ясно ощущалось в сравнении с тем, как играли Гамлета Ал. Моисси и М.А. Чехов, в 20-х годах выступавшие в этой роли в Москве.

2

Если мы вспомним, что Гамлет Моисси, созданный почти одновременно с Качаловым, стал одним из значительнейших явлений в сценической истории Гамлета первых десятилетий XX века, то сравнение Качалова с Моисси в этой роли будет не только закономерным, но и неизбежным.

Оба артиста были связаны личной дружбой и с огромным уважением и нежностью относились друг к другу. В.В. Шверубович вспоминает об одной их встрече в Праге, продолжавшейся целую ночь. «Оба они (Василий Иванович и Моисси) были предельно заинтересованы друг другом; они стремились понять друг друга до самых глубин... Часов 5 или 6 продолжалась эта «исповедь горячего сердца». Шверубович совершенно изнемог, переводя им их споры об искусстве, их согласия и несогласия, а они «все говорили и говорили, жали друг другу руки», приходя в восторг, когда выяснялось, что взгляды их совпадают. Увидев Гамлета — Качалова на одном из пражских спектаклей, Моисси был совершенно пленен исполнением этой роли, звучанием речи и пластикой артиста и просил, чтоб ему латинскими буквами написали слова «Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден», выучил их по-русски и «с видимым наслаждением повторял их, не копируя, но в то же время очень похоже на Василия Ивановича».

Неоднократно указывалось не только на близость искусства Александра Моисси и Качалова, но и на сходство их Гамлетов, которое бросалось в глаза современникам.

За несколько месяцев до того, как Качалов сыграл Гамлета в крэговском спектакле, Блок видел Гамлета — Моисси в Берлине, у Макса Рейнгардта. «Это — берлинский Качалов, только помоложе, и потому — менее развит»20, — писал он о Моисси. В одной из первых рецензий о Качалове — Гамлете, отмечавшей одухотворенность и простоту его облика, мы встречаем следующее характерное замечание: «Грим, напоминающий обаятельную простоту Моисси. Но зрелее весь облик». Это сопоставление не случайно. Можно сказать, что с момента появления качаловского Гамлета, в течение двух десятилетий Гамлет — Моисси следует за ним как тень, как его вечный спутник.

«Хотите приблизительное сравнение Моисси — наш Качалов», — писал Эм. Бескин в связи с гастролями Моисси в Москве в 1924 году, утверждая сходство Гамлетов Качалова и Моисси «даже во внешности»21. В другой рецензии того же критика мы читаем о Гамлете Моисси: «Его отверг бы Мочалов. Но его примет Художественный театр. В нем, в Художественном театре, мы и видели впервые стиль подобного толкования. Помните Качалова — Гамлета»22.

Во время выступлений Качалова в Праге, в Вене, Берлине и Стокгольме в 1921 —1922 годах сравнение его с Моисси возникало неоднократно. Но особенный интерес и остроту оно приобрело во время гастролей в Копенгагене, на родине принца датского, весной 1922 года, где оба знаменитых актера, Моисси и Качалов, одновременно играли Гамлета. И это, естественно, вызвало огромный интерес в публике, рождало споры и сравнения23.

Когда в 1924 году Моисси выступал в Москве в «Гамлете» с ансамблем актеров Малого театра, то Эм. Бескин писал, выражая распространенное мнение, что «Моисси может и должен играть у нас только в антураже близкого ему Художественного театра. Только тогда могла идти речь и о каком-нибудь единстве этих спектаклей»24. В том же году, когда МХАТ возвратился из заграничных гастролей, Моисси вновь выступал в Москве. Покидая СССР, на прощальном вечере в Художественном театре, устроенном «в честь Сандро Моисси при его личном участии», он играл сцены из «Гамлета» с актерами МХАТ, в то время как Гамлет Художественного театра Качалов в том же концерте выступал в «Эгмонте»25.

Однако неоднократно отмеченное, как мы видим, сходство Гамлетов Моисси и Качалова обычно не шло далее случайных намеков, кратких, а часто и поверхностных параллелей. Но если бы кто-нибудь подверг внимательному изучению и сравнительному анализу творчество Моисси и Качалова, то, несмотря на имеющиеся несомненно точки соприкосновения (некоторая общность исходных позиций этих артистов в раскрытии гамлетовской темы, их стремление к естественности и простоте, снижению трагически героического и активно действенного начала), открылось бы существенное и принципиальное различие между «берлинским» и «московским» Гамлетами, различие, до сих пор не осознанное во всей его глубине.

Моисси модернизировал Гамлета, изображая его человеком не XVI, а XX века. «Он скинул со своего Гамлета все вериги датского двора. Оставил на нем скромную куртку из его студенческого гардероба и привел на берлинскую улицу, в берлинскую квартиру»26, — так описывает Гамлета — Моисси рецензент московского спектакля. В нем почти ничего не сохранилось от истории, от елизаветинской Англии. Лишь намек на ренессансный костюм (трико и колет, больше напоминающий курточку ибсеновского Освальда) выдает, что перед нами персонаж из трагедии Шекспира.

Гамлет — Моисси антиисторичен и по духу. Моисси продолжает традицию психологической, «общечеловеческой», внеисторической трактовки Гамлета, получившую свое высшее выражение во второй половине XIX века у великих итальянских трагиков и позднее — на немецкой сцене, в творчестве Кайнца, этого родоначальника «неврастенической» традиции в исполнении Гамлета27.

Гамлет — Моисси поэт, мечтатель. Весь он какой-то озаренный, витающий в грезах, весь словно из другого мира, тоскующий в чуждом ему окружении.

Бледное, тонкое лицо рано созревшего мечтательного юноши, со следами тяжело пережитых страстей, со складками сомнений, избороздившими его лоб. Глубоко запавшие, скорбно вопрошающие глаза смотрят кротко и жалобно. «Его любимый усталый жест опущенной и согнутой в кисти левой руки», «его любимая, задумчивая поза, напоминающая S-образный изгиб тела Венеры Боттичелли», полны пластической выразительности28. Наконец, его голос необыкновенного тембра и красоты, нервный, колеблющийся, певучий придает образу Гамлета какую-то особую музыкальность и остроту.

Тщедушная, тонкая, маленькая фигурка Гамлета — Моисси поражала своей почти женственной слабостью. Не Гамлет, a «Hamletino», «трогательный Гамлетик», хорош в изображении бессилия — так характеризовал его исполнение Альфред Керр29. «Лимфатический юноша», не Гамлет, а «только ¼Гамлета» — замечает о Моисси Зигфрид Якобсон вскоре после премьеры «Гамлета» у Рейнгардта, где Моисси играл заглавную роль30. «Моисси делает из Гамлета человека живого, тонкого, чувствительного», — пишет Андре Антуан, которого особенно поразила искренность, простота и отсутствие «театральности» у Моисси.

Критиков, воспитанных на Сальвини и Муне-Сюлли, на Поссарте и Барнае, на традициях торжественно-декламационного, приподнято-пафосного стиля игры, удивляла странная и непонятная и вместе с тем такая волнующая простота, человечность и трагическое бессилие Гамлета — Моисси.

«Моисси — трагик di grazia, легкий, лирический трагик... не более, как трагический «тенорино». Если бы «Гамлет» был написан Чеховым, — автор, вероятно, мечтал бы о таком Гамлете», — писал А.Р. Кугель и признавался: «Может быть, мы напрасно взываем к старым теням и героическому прошлому, но в наших ушах звучат еще громы прежних трагических героев, и глаза наши, и сердце наше полны потрясающих воспоминаний»31.

По сравнению с Качаловым и Кайнцем Гамлет у Моисси слишком слабый и беспомощный. У Кайнца Гамлет агрессивнее, более героический, волевой и страстный; он и философ, и принц, и в то же время претендент на престол. Он не только мучился решением конечных проблем бытия, но хотел знать, кто убил отца, хотел убедиться в этом, так сказать, юридически это выяснить. В нем была нервность и неврастеничность, но не было пассивности и мечтательности.

У Моисси Гамлет не мститель, не судия, а невинная жертва. В нем была лирическая усталость и неприспособленность к жизни. Он страдалец. Он одинок в окружающей его среде притворства, коварства и злобы. Поэтому порой с отвращением, даже с брезгливостью смотрит он на представителей того мира, где все кругом так пошло, вульгарно и отвратительно. Поэтому так судорожно хватает он Горацио, как бы говоря ему: «Не покидай меня!» Поэтому в сцене на кладбище, держа в руках череп, он так ласково гладит его, словно завидует, мечтая о смерти.

Его Гамлет не хочет жить. Это главное. И эта черта окрашивает собой все его исполнение.

В сцене дуэли с Лаэртом, которую Моисси проводил с необыкновенным пластическим совершенством и стильностью, по свидетельству Белы Балаша, он был как лунатик, находящийся где-то словно «по ту сторону» мира. Мысль его уже не живет здесь, он не смотрит по сторонам, как бы отсутствующий, ведомый чьей-то чужой волей. Он не хочет быть королем, ему не нужно престола (зачем он ему!), он хочет одного — умереть.

Гамлет — Моисси как бы шутит с Лаэртом, раскидывает руки, подставляя себя под удар. Его ранили. Он пошатывается, но не испытывает ни боли, ни злобы, ни отчаяния. В его взгляде — благодарность Лаэрту, радость освобождения. Голова бессильно склоняется в сторону. Он смотрит на грудь, на свою рану, слабо улыбаясь. Беспомощный жест его разведенных в стороны, как бы недоумевающих, устало повисших рук выражает примиренность, чувство покорности. Ноги сгибаются все ниже и ниже, он как бы оседает к земле и наконец падает на колени.

И эта размягченность, беспомощно-недоумевающий жест его рук, выражение лица, как бы говорящее: «Что же я могу сделать?», его словно виноватая, в чем-то извиняющаяся улыбка умирающего, наконец, эта безвольная склоненность головы — разве в этом во всем не заключается основной эмоциональный строй, основное «зерно» его Гамлета? Он не был, подобно Качалову, философом, мучительно ищущим смысл жизни, разрешения сложных общественных противоречий. Он не был и подвижником, живущим мыслью преобразовать, исправить «презренный мир».

У Моисси трагедия о Гамлете — и в этом заключается особый волнующий лиризм его исполнения — стала трагедией одинокой души, вобравшей в себя «весь мир». Но это не была «великая душа», страдающая за человечество от моральной порчи и всеобщего разложения мира, ставшего тюрьмой для свободного человека. Не стремление «спасти мир», а, напротив, глубоко личная жалоба, горькая ирония и упрек самому себе звучат как лирическая исповедь в монологах Гамлета у Моисси. В нем было что-то трогательно детское, подкупающее наивной и прекрасной верой в идеальное в человеке, своей поэтической, нетронутой чистотой.

Интимизация Шекспира, осуществленная Моисси, особенно наглядно обнаруживается в сцене у королевы, где он достигает одного из самых сильных, трагических моментов. В исступлении и ярости врывается Гамлет — Моисси в спальню королевы, но этот порыв гнева быстро проходит и в последующем объяснении он отнюдь не карающий и злобный мститель. Напротив, он здесь, как ребенок, пришедший к матери. Он и не пытался исправить, «спасти мать», как это делал Качалов. Скорее кажется, что сам он нуждался в помощи и спасении. Он говорит королеве страшные и оскорбительные слова. Но как! Он на коленях у ее ног, совсем по-детски прижался к ней, плачет. И в том, что он говорит это, как он прильнул к ней, положив голову ей на колени, ощущается и огромная любовь и чувство большой боли. То, что он сказал ей, не имеет значения.

Точно так же и в сцене с Офелией его оскорбительные слова по адресу женщин как бы идут против смысла, против того, что чувствует и чем охвачен его Гамлет в эти мгновения. Он оскорбляет Офелию и в то же время страстно ее любит. Его слова противоречат его взгляду, звуку его голоса. Чувствуется, что ему больно. Он хочет говорить ей о любви, протягивает к ней руки, но пальцы задерживаются, не коснувшись ее. И он ударяет ее словами, выливая в них всю злость, негодование, сам изнемогая от горя, полный любви. Его жалко, так как он страдает сильнее. Эта сцена полна у Моисси трепетной нервности и эмоциональной взволнованности. Он не безучастен здесь, как Качалов, для которого личное в Гамлете оттеснено «а второй план «всечеловеческим». Разрыв с Офелией для Гамлета — Моисси отнюдь не второстепенная, проходная сцена. Для его Гамлета в этом «разрыве» — большая личная трагедия, переживаемая страстно и мучительно.

Вообще, как это тонко заметил Б. Балаш, Гамлет — Моисси «больше любит, чем ненавидит. Даже тогда, когда убивает Полония, ему жалко. Это чувствуется»32.

Показательно, что моменты наивысшего драматического напряжения и подъема, требующие действенно героического раскрытия роли, где трагическая борьба внутренних противоречий и конфликтов вырывается наружу, не были у Моисси лучшими в его исполнении. Зато целый ряд второстепенных мест, где выступала на первый план интимно-лирическая тема, стал неожиданно волнующим, получил особое значение и смысл. Александр Блок сделал очень интересное наблюдение об игре Моисси в Гамлете: «Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака? «Нет, отвечает Горацио, серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет»33. Как не похож этот меланхолический «тихо плачущий» Гамлет на монументальные образы великих трагиков!

Гамлет у Моисси, как и у Качалова, был лишен бурных порывов и героических страстей, и в то же время достиг новых, простых и неожиданных эффектов, по-иному раскрывающих существо трагического. Моисси в «Гамлете» ни на мгновение не терял контроля над собой, и, что особенно поразило вождя французского театрального натурализма А. Антуана и о чем он писал в своей рецензии в октябре 1925 года, Моисси даже в сценах с Призраком не переступил за грань безумия, как это делали Цаккони и Муне-Сюлли. Не на трагическом подчеркивании ужаса, не на предельном выявлении и напряжении чувств, а на их скрывании строит он эту сцену. «...Он не выходит из глубокой полутьмы и скрывает от нас свое лицо, которое он покажет зрителям лишь позже»34. Правда, в сценах с Призраком у Моисси, может быть, больше болезненного испуга, чем трагического ужаса, но в самом стремлении избежать привычных театральных эффектов, в этом «скрывании трагического» заключается одна из особенностей его исполнения.

Однако было бы неверно думать, что трагически-действен-«ые моменты совершенно отсутствовали у его Гамлета. Они были, конечно, но, как и у Качалова, не они доминировали. Б финале спектакля, когда Гамлет — Моисси узнает о предательстве, о том, что клинок, ранивший его, отравлен, что королева умирает, он за минуту до этого сам призывавший смерть как счастье, почти умирающий, вскакивает с колен. У него прилив деятельных сил, радость, самое большое торжество. Теперь он может убить. Он в экстазе кричит, вскидывает рапиру вверх и ловит ее. Он не спешит свершить месть, зная, что теперь все окончательно решено — король не уйдет живым. И через мгновение с чувством ярости и исступления он устремляется к королю, чтобы нанести удар.

В сцене «Представления» Гамлет — Моисси был вначале как бы совершенно безучастен и равнодушен к происходящему, как будто оно его не касалось, так как он заранее уже знал, что будет, и не себе, а другим хотел доказать виновность Клавдия. Но затем в один из последующих моментов, после ухода придворных, артист заканчивал сцену «исступленным буйством».

Моисси сохраняет трагизм Гамлета, но подходит к Шекспиру с лирической концепцией трагического. В отличие от Качалова, который, несмотря на скорбную лиричность своего Гамлета, все же был, как это показано выше, скуп на лиризм, Моисси понял эту трагедию иначе. Он раскрыл в Гамлете музыкальную стихию, показал его человеком, пронизанным лирическим ощущением жизни.

В Гамлете у Моисси моменты статические, повествовательные порой преобладают над действием. Он как бы приглушенно рассказывает повесть о Гамлете, как лирическую исповедь о себе, как свою собственную судьбу, снижая тем самым пафос и мощь кровавой трагедии Шекспира.

При постановке «Гамлета» в 1909 году внимание Рейнгардта было направлено к созданию «таинственной атмосферы», окружающей замок датского принца. Сочетания красок подбирались таким образом, чтобы, как пишет проф. А.А. Гвоздев «создать на сцене настроение подавленности, туманных очертаний и таинственности. Опуская уровень пола в глубине сцены, режиссер получает некое неопределенное пространство, из которого в туманной дымке возникают образы шекспировской трагедии. При этом режиссер стремится передать зрителям впечатление, что в этом таинственном замке происходят странные, жуткие и необъяснимые события»35.

Своеобразие исполнения Моисси заключается в том, что его Гамлет, как и Освальд в «Привидениях» Ибсена, — уставший, надломленный человек, «родившийся с червоточиной в сердцевине». Как Освальд весь во власти привидений, так и Моисси — Гамлет мучительно борется с призраками, с духом прошлого. «В «Гамлете» он с первого действия как потерянный, словно мир превратился в его глазах в легкое видение, нереальное, созданное мечтой», — так оценивает впечатление от игры Моисси В. Жирмунский в своем «Письме из Германии»36.

Программа вечера А. Моисси в МХАТ 7 января 1925 г.

Моисси раскрывает в Гамлете черты болезненности и обреченности. Не случайно, что до «Гамлета» он показал целую галерею надломленных, переживших крушение людей. В натуре Моисси, по меткому наблюдению Юлиуса Баба, таились «мрачные соки», которые, как «болотный огонек», освещали его ранние образы — несчастного маленького скорбника из «Пробуждения весны» Ведекинда, преследуемого привидениями ибсеновского Освальда, молодого принца из «Флорентийской трагедии» Уайльда и «гофмансталевского глупца, хмурого гостя на мрачной земле» в лирической драме «Безумец и смерть»37.

Тема «потерянного поколения» — трагическое мировосприятие людей, находящихся в разладе с миром, остро ощущавших социальное неблагополучие жизненного устройства, свою неприкаянность и внутреннюю опустошенность — проходит скорбной, щемящей нотой через образы, созданные А. Моисси. «Страдания несчастной, обреченной на гибель молодежи», чувствующей себя беззащитной и беспомощной в отравленной пороками, обманом и ненавистью социальной атмосфере — так определил Бернгард Рейх внутреннюю тему творчества Моисси38.

И даже Гамлету, особенно в первой редакции, Моисси придал черты обреченности и распада. Тема наследственности, как проклятие рока, нависает над этим хрупким и нежным Гамлетом, образ которого осложнен умонастроениями, связанными с кризисом западноевропейской буржуазной культуры XIX—XX веков.

Но, создавая образы сломленных людей, Моисси не давал, как Цаккони, патологию страдания, клинически протокольную картину процесса умирания, постепенного и физического распада. Он показал не грубо физиологическое, а духовное страдание своих героев. Как говорит Юлиус Баб, «он дал их души, он дал меланхолию их падения, но не их телесные судороги». Он возвышал их над обыденностью, показывая их в разладе с мещанским прозаизмом буржуазной жизни, воплощая их тоску по чему-то неземному, поэтическому, их внутреннюю раздвоенность, огромное чувство неудовлетворенности. Он искал гармонии и красоты в своем музыкально-лирическом искусстве, пронизанном глубоко трагическим ощущением «ужаса жизни».

Глубокое внутреннее единство, и это не случайно, роднит в творчестве Моисси образ Гамлета с Освальдом и Федей Протасовым. Не случайно именно эти роли, так же как и его прославленный Эдип, наиболее полно раскрывают лейтмотив творчества Моисси.

Всюду его герои, вечно неудовлетворенные и тревожно-тоскующие, страдающие от соприкосновения с вульгарной обыденщиной буржуазного общества, живут в мире мечты, особой, замкнутой в себе жизнью. Моисси постоянно играл тему одиночества. Но если качаловский Гамлет глубоко страдает от этой вынужденной трагедии одиночества, то для Гамлет а — Моисси оно естественное состояние.

В Протасове Моисси показал страдание «лишнего человека», ставшего «трупом». Он показал слабого, но поэтического страдальца, добровольно уходящего из жизни, ибо он познал всю ее грязь, лживость и бессмыслицу. Моисси подчеркнул в образе Феди радость страдания, жертвенность самоустранения, толстовское непротивление злу и искание выхода в смерти, освобождающей от земных мучений. В Освальде — одиночество и надломленность страдающего неизлечимой болезнью человека, обреченного на смерть. И там и тут тема смерти доминирует, тяготеет, как рок, делает невозможными всякую жизненную борьбу и сопротивление.

Жертвенность Протасова и обреченность Освальда — существенный корректив к Гамлету — Моисси.

Моисси добивался конкретности и индивидуализации образа, стремясь каждый раз заново подойти к роли, проникнуть в ее сущность, раскрыть внутреннюю психологическую жизнь со всеми ее тончайшими нюансами, и в то же время выделить «одну особенно выразительную для данного лица черту его духовной природы», подчинив ей все остальное. Но сосредоточивая все внимание на психологии своих героев, Моисси оставался совершенно равнодушным к задачам перевоплощения. Он играл и Ибсена, и Толстого, и Шекспира почти одинаково, мало считаясь с автором, эпохой, бытом, стилем произведения, развивая везде свою тему. Как справедливо было отмечено советской критикой, и датский принц эпохи Ренессанса, и русский барин, и норвежский художник в исполнении Моисси были принципиально лишены всего конкретного, исторического, национального39. В сущности, Моисси и в Гамлете, и в Феде Протасове, и в Освальде показывал некую «современную душу», облаченную в различные «костюмы истории».

И если Качалов в процессе своей последующей работы над Гамлетом и другими шекспировскими ролями стремился к более полному и целостному раскрытию ренессансного в образе, к неповторимости, многообразию и мощи характера, то у Моисси наблюдалось обратное. Для него смысл эволюции образа Гамлета заключался в том, что он постепенно все больше и больше приближал Гамлета к современной драме, к «трагедии современности». Не случайно, что он с успехом выступал в тех спектаклях, где «Гамлета» играли почти в современных костюмах (например, в 1918 году на арене цирка, в постановке Рейнгардта), причем, по отзыву очевидцев, только он один из всего ансамбля и был органичен и художественно убедителен.

Когда говорят о Моисси и в Гамлете и в других ролях, обычно отмечают простоту его игры, сближая его в этом смысле с Качаловым и с МХТ. Однако здесь также необходимо внести некоторые уточнения.

В искусстве Художественного театра простота являлась результатом глубины психологических переживаний. При этом в некоторых случаях в погоне за естественностью эта простота принимала прозаически будничный, нарочито нетеатральный характер.

В отличие от МХТ Моисси при всей его кажущейся простоте был далеко не прост. Его простота — не простота естественности, а в известной мере «изысканная простота». И если Качалов в Гамлете и в других ролях жизненную убедительность, психологическую правду человека, естественную логику его поступков ставит выше «игры актера», делает порой внешнюю технику незаметной и подсобной, то у Моисси особенно часто бросалась в глаза техника, виртуозность мастерства, основанного на точном, выверенном расчете.

И если Качалова, Станиславского, Москвина и любого другого из замечательных артистов МХТ нам трудно представить себе играющими спектакль на цирковой арене, то Моисси с одинаковой легкостью играл и на арене цирка и в интимно-психологических спектаклях, переходя от страшных трагических воплей ослепленного Эдипа к мелодическому шепоту или стонам страдающего Освальда.

Именно в исключительной музыкальности секрет и обаяние игры Моисси. Его позы, жесты, движения были поющими, как и его слова, его голос. Он достиг совершенства в музыкально-ритмической разработанности движений, в выразительной пластике поз и жестов — помимо Эдипа, вспомним хотя бы его элегантно фехтующего Гамлета или финальный момент спектакля, когда воины Фортинбраса поднимают вверх на вытянутых руках «мертвое тело» Гамлета — Моисси, но не безжизненно провисшее, как это было бы при естественном изображении смерти, а, наоборот, условно выгнутое, распластанно-застывшее в стилизованной позе, — момент, поражающий своей пластической красотой!

Однако главная сила Моисси заключалась не только в музыкально-пластической разработке движений и жестов, а в его речевом мастерстве, основанном на исключительных природных данных и совершеннейшей технике. При этом так же, как движения Моисси часто переходили в пантомиму и танец, были выражением ритма и музыки, так и его речь часто переходила в мелодекламацию и в волнующее пение.

Голос необыкновенного тембра, гибкости, силы и красоты — могучее выразительное средство в искусстве Моисси. Он умело пользовался всем многообразием его возможностей: просто речь, шепот, вскрик, стон и, наконец, долгий, протяжный, поющий звук.

При этом самый звук его голоса, его мелодия порой не были логически оправданы, не были иллюстративными, а являлись как бы условным выражением эмоционального состояния. Он не произносил, а выпевал свои роли. Быстрая смена темпов, напряженное нарастание звука, нервная страстность держали зрителя в состоянии повышенного эмоционального возбуждения. И это своего рода опьянение зрителей шло не только от содержания, не просто от смысла произносимых слов, а во многом и от музыки голоса, от красоты звука, от напряженно-чувственного, нагнетающего звучания.

Если у Качалова мысль, содержание, текст автора стояли всегда на первом месте, а декламационно-музыкальное мастерство, искусство чтения стиха (а он владел им с редким совершенством, и в роли Гамлета оно вызвало такой почти единодушный восторг критики) являлись лишь вспомогательным средством, а не целью, то у Моисси, может быть и вопреки его намерениям, откровенное обнажение приема, «освобождение» и подчеркивание ритма, музыкальности слова и движения временами приобретало самостоятельное значение.

В этом заключалось коренное отличие Моисси от Качалова.

Искусство Качалова вырастало на другой основе. В его репертуаре не было ни Шницлера, ни Ведекинда, ни Гофмансталя, ни Уайльда, то есть тех авторов, в пьесах которых Моисси приходилось играть. Его искусство свободно от воздействия декаданса, в нем отсутствуют черты болезненности, упадочности. Ему чужда эстетизация страдания. Как художник он органически вырос прежде всего на традициях великой русской реалистической литературы XIX—XX веков, воплощая образы Грибоедова, Пушкина, Тургенева, Островского, Толстого, Чехова и Горького.

Качалов неоднократно играл «неврастеников» (чеховский Иванов, Иоганн Фокерат в «Одиноких» и другие), но всегда сознательно избегал подчеркивать в них клиничность, истерию, болезненную нервность и желчность. Они были скорее неудачниками, а не вечно раздраженными и озлобленными на мир неврастениками, больными людьми. Качалов одинаково не принимал не только экспрессивно-болезненного надрыва, который позднее с любопытством и увлечением экспериментатора, остротой и жестокостью воспроизводил М.А. Чехов в Эрике XIV, Мармеладове, Гамлете и Муромском, но и утонченности Моисси.

Одухотворенная «бестелесность» импрессионизма, крэговская «музыка ирреальности», символизм Метерлинка и позднего Ибсена не захватывали Качалова, а, наоборот, вызывали в нем внутренний протест и сопротивление.

Тема переплетения мистического и чувственного, рокового и сексуального, «вечная» коллизия любви и смерти, типичная для искусства декаданса, отразившаяся частично и на творчестве Моисси40, совершенно чужда Качалову. Чувственное раскрытие темы любви отсутствует в его искусстве. Созданные им в дореволюционный период его творчества образы одиноких мечтателей, философов-интеллигентов охвачены активной духовной страстью, пафосом мысли. Вообще изображение любви у Качалова обычно оттеснено на второй план, показано не как главная, а как побочная тема.

Эволюция творчества Моисси протекала в постепенном, настойчивом освобождении от пут декадентства, в поисках человечности и сдержанной простоты, отчасти приближающей его к МХТ. Его путь был извилистым и трудным, полным ложных обольщений и горьких разочарований. Самая смена художественной ориентации — приближение к психологическому реализму художественников — очень поучительна. Для Моисси, запутавшегося в своих творческих исканиях, влияние здорового, реалистического искусства МХТ было благотворным и освежающим. Оно отвечало гуманистической направленности его творчества, было по его собственному признанию «лучом света, несущим весть о более свободном будущем», оно открывало ему новые «широчайшие горизонты» и «в наше исковерканное время, вопреки всем разрушительным влияниям нашего десятилетия», давало возможность выхода из идейного кризиса и тупика, в котором находилось буржуазное искусство.

В 1921 году в Праге Моисси видел игру артистов МХТ во главе с Качаловым, пересмотрел все их спектакли и был захвачен их глубоким и тонким искусством, свободным от натурализма и стилизации.

Это живое искусство, волнующее своей искренностью и правдой, властно погружающее зрителя в изображенную на сцене человеческую жизнь, так же как и почти десять лет назад, когда он впервые увидел его, целиком захватило Моисси, уставшего от духовной опустошенности, схематизма и надрывной болезненности немецкого послевоенного экспрессионизма. Моисси так охарактеризовал игру артистов МХТ: «Лучше их вряд ли можно уже играть... Они больше не играют людей, они — люд и». Качалов, естественно, привлек особое внимание Моисси. «Качалов показал себя великим художником воспроизведения и великим человеком», — замечает он. В этих словах Моисси заключается глубокое признание искусства Качалова и МХТ, его величайшей правдивости, человечности и простоты, его тонкого реалистического воссоздания жизни на сцене.

«Давно-давно я не проводил такого вечера, как у москвичей, — признавался Моисси, — он был для меня самым большим и глубоким переживанием, целиком захватившим меня; и я могу сказать, — он вывел меня из летаргии нашего времени», ибо «у этих артистов, — сознательно или бессознательно, — наблюдаешь жизнь, действительную жизнь, которая далеко от нас...»41.

Еще более восторженное признание искусства МХТ последовало со стороны Ал. Моисси в 1928 году, в связи с тридцатилетием Художественного театра. «...Создание Немировича-Данченко и Станиславского — Художественный театр — продолжает существовать, живет, живет... Чудесное, прекрасное творение преодолело все, утвердилось в новом мире — живое, движущее, пульсирующее... Триумф театра, заслуженный в Берлине в 1906 году, в настоящее время закреплен, усилен, превзойден: по всему континенту ему воспевают гимны — в Вене, Париже, Лондоне, даже в Нью-Йорке, даже в Азии»42.

Не в этом ли воздействии искусства Художественного театра и русской драматургии, в увлеченности русским искусством вообще (Моисси играл Никиту во «Власти тьмы», Федю Протасова, Прохожего в пьесе «От ней все качества» Л. Толстого, чеховского Иванова, мечтал о роли Тузенбаха) надо искать отчасти причину той лаконической простоты, искренности и глубины переживаний, которые поразили всех видевших Моисси в Гамлете, Освальде и Феде Протасове во время его последних гастролей в Советском Союзе в 1924—1925 годах? В расцвете своего исключительного таланта и зрелого мастерства, во многом освобожденного от ошибок и ложных увлечений его юности, Моисси, по мнению рецензентов, «русифицировал» свою игру. За темой страдания и недостижимостью счастья в «страшном мире» яснее и определеннее стала ощущаться человечность, гуманность, любовь к людям. Все яснее и определеннее в его творчестве начинала звучать мечта о светлом и прекрасном будущем. И именно это наряду с тонкой одухотворенностью, скупой выразительностью театральной формы, отточенностью его мастерства вызвало восторженное признание советских зрителей и деятелей искусства, начиная от представителей так называемого «левого фронта» вплоть до К.С. Станиславского и А.И. Южина, назвавшего гастроли Моисси в Москве «событием русского театра»43. Видевший выступления Моисси в «Гамлете» С. Юткевич вспоминает: «Мы стали свидетелями того, как Станиславский и Мейерхольд, бывшие в молодости соратниками, а ныне — седые вожди двух противоположных театральных лагерей, с юношеской страстностью аплодировали этому актеру, в котором, казалось, они оба видели воплощение своих театральных идеалов»44.

Гастроли Моисси имели не только большое культурное, но и политическое значение. Он был первым из великих западноевропейских актеров, приехавших в «страну большевиков», прорвав «блокаду», установленную капиталистическим миром в отношении Советского Союза. И сам Моисси, страстно мечтавший вырваться из окружающих его противоречий буржуазного строя, переживший крушение «наивных» романтических идеалов, шел к внутреннему приятию «нового мира», как мира справедливости, демократии и свободы. «Новый мир это не Америка с ее старой, европейской культурой, а новая Россия с величайшими достижениями в будущем»45, — говорил он.

В своей статье о кризисе германского театра начала 20-х годов Моисси писал, что театр впал «в состояние безыдейности, несерьезности, полного смешения всех художественных понятий» и в нем «наблюдается небывалое огрубление, какое-то торжество низменных и зверских инстинктов». И одновременно Моисси утверждал, что потому так грандиозны достижения русского театра, потому он «завоевал весь мир», что он работает глубоко, серьезно, вдохновенно и идейно. «...Я глубоко убежден, — говорил Моисси, — что этому идейному, серьезному, талантливому русскому театру принадлежит будущее, принадлежит мировое господство. И я заявляю смело и открыто, что, если бы мне сегодня предоставили выбор: артистом какого театра в мире я бы хотел быть, — то я бы ответил без колебаний: Артистом русского театра»46.

Это не случайно сказанная фраза. Моисси, приезжая в Советский Союз, испытывал особую симпатию ко всему русскому, потому что сочувствовал новому, социалистическому обществу, несущему народам освобождение. Знаменитый актер, албанец по происхождению, тоскующий по родине, он был лишен возможности работать там, так как национального албанского театра еще не существовало, а реакционная монархическая власть, правившая страной, препятствовала любому театральному начинанию. Моисси вынужден был жить в эмиграции, играть на немецком языке в Германии и гастролировать по всему миру. Как верно было отмечено, в образах, созданных Александром Моисси, социальная проблематика давалась в абстрактной этической форме, и это умаляло их реалистическую силу, но «та внутренняя восторженность, с которой Моисси проповедовал со сцены идеи свободы, социальной справедливости, выступал на защиту униженных и оскорбленных... сделали его дорогим для демократического зрителя»47. Вынужденный покинуть Германию, захлестнутую мутной волной нацизма, он умер в 1935 году в изгнании, как «человек без родины», унеся с собой в могилу знаменитое кольцо Иффланда48.

3

М.А. Чехов сыграл Гамлета в МХАТ II в 1924 году49, то есть в тот же год, когда в Москве проходили гастроли Моисси. Это было спустя тринадцать лет после первого выступления Качалова в роли Гамлета в МХТ и через пятнадцать лет после первой постановки «Гамлета» М. Рейнгардтом, в которой Моисси играл заглавную роль.

Если Моисси показал в Гамлете целую гамму нюансов страдания, поднимая лирическое до трагизма, то Чехов превратил «Гамлета» в экспрессионистическую трагедию, исполненную напряженной порывистости и нервности.

Стремясь к трагедии, к героическому, к волевой устремленности и страстности, Чехов пытался порвать с гамлетизмом. У Гамлета — Чехова нет состояния пассивного самосозерцания. Наоборот, ему свойственны острота реакций, взвинченность, нервная возбужденность. Болезненность Гамлета — Моисси Чехов довел до обостренности. Он показал в Гамлете трагически обреченного «лишнего» человека, живущего иллюзией героизма, проникнутого пафосом ужаса, гибели и страдания. В монологе «Быть или не быть» его Гамлет «принимает свой крест, необходимость борьбы. «Вот отчего страдания долговечны!» — этими словами Гамлет принимает страдания и идет на страдания»50, — таков был замысел театра. «Путь Гамлета тернист, труден, а не триумфальное шествие... Именно, тернии-то нас занимают в этой постановке»51, — говорил М.А. Чехов. Не случайно, что основную трагическую ноту, лейтмотив своего исполнения, он нашел в словах «распалась связь времен», которые еще со времен Гёте традиционно считались ключом к поведению Гамлета, но придал им иное звучание и смысл. В одном из протоколов репетиций сказано: «Распалась связь времен!» — это потеря Гамлетом земного фундамента... «Зачем же я связать ее рожден!» — острейший момент осознания миссии. Моление о чаше. Гамлет принимает свой крест». У Чехова — Гамлета, вступившего в непримиримую борьбу с «временем», охваченного глубочайшим смятением, тема «распавшейся связи» звучала особенно трагически.

Несмотря на попытки преодоления пессимизма, чеховский Гамлет исполнен ощущения безысходности. Тема «старчества культуры», тема умирания и трагического распада характерна для творчества М.А. Чехова. Это окрашивает его Гамлет а, познавшего «кризис реальности» и глубокий ужас перед существующим, в мрачные тона пессимизма.

Моисси, «гамлетизируя» Гамлета, сближал его с Освальдом Ибсена. М.А. Чехов пришел к Шекспиру через Достоевского и Стриндберга, то есть тех авторов, которые в становлении экспрессионизма сыграли решающую роль.

Начав со студийных спектаклей МХТ, носящих интимно-психологический характер, проникнутых душевной теплотой, умиленностью, состраданьем к «маленьким», «средним» людям, через отход от реализма Художественного театра и обнажение и подчеркивание запутанных и сложных душевных «загадок» и противоречий, пришел Чехов к индивидуалистическому бунту, надрыву, к истерическим крикам и воплям гибнущего Эрика, раздавленного насмерть грозным и неумолимым ходом событий.

В Гамлете Чехова временами больше от гротеска Эрика XIV, от «страшного мира стриндберговской комедии», чем от Шекспира. Мы видим в нем прежде всего разорванность сознания, расстройство ассоциаций, болезненную надломленность, дисгармоничность, нервозность. Но в Эрике Чехов был цельнее. Здесь же происходило единоборство с внутренне здоровым и сильным образом Шекспира. Гамлета, как и Эрика, Чехов показал «находящимся во власти чуждых ему сил», борющимся с неумолимым роком, показал обреченность, тревогу и судорожные «метания человека, который очутился «между двух миров», но знает и предвидит свой роковой конец»52. Это связывает его трактовку Гамлета со шпенглеровской концепцией «заката культуры», с «апокалиптикой XX века», получившей распространение на Западе идеологией социального пессимизма. «Апокалиптическое сознание», проникнутое пессимизмом по отношению ко вселенной и человеку, предвещающее приближение конца мира, является следствием исторических потрясений, мировых войн и революций. Как правильно отмечалось исследователями, оно проникнуто чувством исторической обреченности и безысходности, «приемлет страдания, конфликт, смерть как постоянное содержание земной жизни; оно предполагает, что демонические силы растут и угрожают поглотить человеческую цивилизацию; короче, это — «кризисное мышление»53.

«Растерзанное одиночество» — так было определено состояние Чехова — Гамлета на одной из репетиций. «На грани двух эпох, с душой, отравленной бесплодными иллюзиями, с пытливой стремительностью бросающийся в водоворот борьбы, стоит этот человек с льняными волосами и печальным, но отражающим волю борца лицом. Не нытье, а отчаянный вопль вырывается из его уст: проклятие звучит в них, как звон рапиры»54, — так описывает свое впечатление от игры Чехова Б.С. Ромашов.

Лицо Гамлета — Чехова бледно, судорожно искривлено. Напряженность трагической маски и душевная израненность и нервозность сочетаются в нем. В чертах — резкость, острота, страстность, экспрессивность. Взгляд его расширенных, полных страдания глаз, то тревожный и тоскующий, то равнодушно блуждающий, то воспаленный и горящий безумием, говорит о напряженности переживаний, о подлинных «муках души». Энергический поворот головы, беспорядочно взлохмаченные пряди светлых волос, резкий, трагический излом бровей подчеркивают «волевую активность» Гамлета — Чехова. В нем нет покорности. Временами это буйный Гамлет. Он весь на контрастах, на резких и внезапных переходах, сменах настроений, на подъемах и спадах. «Он нерешителен, но вместе с тем исполнен решимостью, он застенчив и дерзок, быстр и медлителен, ласков и жесток, бесконечно мудр и бесконечно безумен»55. В нем много лирики, вернее, горького лирического пессимизма. «Необычайно тонко и сильно он проводит сцену репетиции с актерами, когда один безмолвный поворот его глаз, прячущих слезы, незабываемо потрясает»56.

Его движения ритмичны, порывисты, стремительны, неожиданны. Его «старческий», глуховатый, хриплый, срывающийся голос, с больными, приглушенными интонациями получает временами неожиданную музыкальную окраску, переходит от лирической мелодии до вопля, обжигающего вскрика.

У Чехова нет глубокой задумчивости и напряженной трагедии мысли Качалова — Гамлета. Это уже не погруженный в раздумье, исполненный рефлексии и сомнений, а действенный, «динамический», «волевой» Гамлет, лишенный колебаний и мучительной борьбы с самим собой. Поэтому знаменитые места философского размышления и раздумья или не звучали в исполнении Чехова, или же безжалостно сокращались. «Наш Гамлет не рассуждает перед тем как действовать, но постоянно пребывает в стихийной борьбе против всего, что олицетворяет собой короля», который представлялся М.А. Чехову и режиссуре спектакля как воплощение «мирового зла»57. Для Чехова трагедия заключалась в напряженной и отчаянной борьбе человека с роком, в трагической судьбе Гамлета.

Тема мести, глубоко чуждая Качалову, становится у Чехова одним из центральных мотивов. Не философ, а гневный мститель, променявший книгу на меч, — таков его Гамлет, восставший на окружающее его «зло мира». Но «волевое» звучало в нем как истерическое, как надрыв, исступление. Таково качество его активности. Он мечется и рвется, сжимая обнаженный меч в слабой, конвульсивно сжатой, трепещущей руке.

В процессе подготовки спектакля говорилось о «наэлектризованном», «динамическом состоянии» Гамлета, «вознесенного на острие событий», словно «летящего на курьерском» к завершению своей миссии (убийству короля). Уже в первом акте, в момент встречи Гамлета с Горацио, Марцелло и Бернардо, должен был ощущаться «вихрь, взрыв. Каждое слово должно звучать особо в этой атмосфере взрывов».

Чтобы подчеркнуть активную целеустремленность Гамлета, Чехов совместно с режиссурой спектакля сконцентрировал внимание на действенных моментах трагедии, обнажил ее скелет, обострил ее фабулу, усилил напряженность каждой сцены, внес огромные купюры в текст. Сокращая монологи Гамлета и «лишние» сцены, Чехов свел трагедию к трем действиям и четырнадцати картинам, сосредоточил все внимание на личной судьбе принца, на его борьбе с королем Клавдием, отсекая все, что могло нарушить стремительный бег трагедии.

«Для того чтобы ярче выявить и подчеркнуть его (то есть Гамлета. — Н.Ч.) довлеющее значение, — говорится в опубликованной в печати декларации режиссеров спектакля, — нам пришлось сильно сократить текст трагедии, выкинуть из нее все, что могло бы задержать стремительное, вихревое (в этом мы сознательно нарушили вековую традицию в понимании Гамлет а). Уже с середины второго акта он берет в руки меч и не выпускает его до конца трагедии. Активность Гамлета мы подчеркнули также и сгущением тех препятствий, которые встают на пути Гамлета»58.

Здесь, так же как и в «Эрике XIV», спектакль строился на контрастном сопоставлении «мира живых» и «мира мертвых», человеческого и античеловеческого, то есть на контрасте живого, трепетно чувствующего человека и гротескно уродливого, химерического «страшного мира», где действуют бездушные «мертвые» схемы и маски, напоминающие крэговских «полулюдей» — чудовищных обитателей ирреального «золотого дворца». Но в «Эрике XIV», в этом «колючем», разящем и беспощадном спектакле, Вахтангов стремился показать обреченность королевской власти, гибель венценосца, крушение индивидуализма, то есть наполнить абстрактную, гротескную форму спектакля конкретным и волнующим социальным содержанием. Знаменательно, что Вахтангов не был удовлетворен исполнением роли Эрика М.А. Чеховым из-за его болезненной экспрессионистичности и говорил, что сам он мечтает иначе сыграть эту роль.

Чехов сознательно превратил «Гамлета» в апологию индивидуализма и в измененном, модернизированном виде, в сущности, пытался возродить «старую» символику Гордона Крэга, известную нам по «Гамлету» МХТ.

И действительно, есть несомненная связь и преемственность между «Гамлетом» МХТ (1911) и «Гамлетом» МХАТ II (1924). Так, благодаря иронии истории крэговская идея борьбы «духа» с «материей» воскресает вновь через тринадцать лет в трагическом гротеске МХАТ II.

Вновь оживает трактовка Гамлета как «рыцаря идеализма», как «светлого», «духовного начала», борющегося с «силами тьмы», олицетворяющими собой «зло мира» — монументально-гротескным злодеем королем и его присными, Полонием и придворными. Последние, как и у Крэга, лишены индивидуальных человеческих черт, все на одно лицо, с лысыми головами, напоминающими черепа. Они были объединены общим характером костюмов (наполовину серых, наполовину черных, так что при поворотах становились почти невидимыми). Так же как и у Крэга, придворные были даны в виде гротескных уродов, что должно было выразить их внутреннюю дегенерацию, их духовную неполноценность, их рабью сущность. Так же как и в «Гамлете» Крэга, где обитатели «золотого дворца» должны были вызывать у зрителя впечатление животных, придворные в МХАТ II напоминают крыс или мышей, что было подчеркнуто и в их облике, и в движениях, и в том, что в тот момент, когда Гамлет закалывает короля, все они испускают мышиный писк59.

А Осрик, задуманный Крэгом как отталкивающий и жуткий «гротеск смерти», как «смерть с цветком в руке, пытающаяся быть милой и приятной», церемонно приглашающая Гамлета пожаловать на собственные похороны60, разве не напоминают его гротескные персонажи из спектакля МХАТ II? Или, наконец, разве А.И. Чебан, создавший такую яркую и впечатляющую маску злодея Клавдия, не давал «кристаллизации зла», доведенной до условного символа, о чем так мечтал Крэг и что не удалось ему осуществить в «Гамлете» МХТ?61.

Отталкиваясь от идей Крэга, режиссура МХАТ II всячески стремилась подчеркнуть в спектакле агрессивность представителей «мирового зла», «мобилизацию всех темных сил» земли, чтоб тем самым заострить «копье мира, направленное против Гамлета». Поэтому, по мысли создателей этого спектакля, сцены, где «небо арестовано землей», должны были быть пронизаны атмосферой «гротескной жути» и почти гойевской остроты. Из протоколов репетиций видно, что с первых же сцен трагедии, по контрасту с появлением Духа, гротескная тема пирующего короля («гром пушек и литавр») трактовалась не только как «напоминание о жизни земного плана», но как «вопящий в последних судорогах ад», «пляска чертей перед Страшным судом».

Характерно, что на репетициях неоднократно говорилось о бесовском, сатанинском начале противников Гамлета, короля называли Вельзевулом, Полония — бесом и т. д. Так, при обсуждении начала второй картины второго акта отмечалось, что сцена эта не может идти в реально бытовом плане. «...Здесь должна быть «черная месса»; три черта, прыгающих и хихикающих над письмом; садистическое издевательство. Сцена гойевского стиля»62. А в эпизоде, где Гамлет взят под стражу, должны были быть показаны страшные судороги, корчи короля и «особенно тихий, просветленный Гамлет»63.

Вновь, как и в постановке Крэга, в МХАТ II возрождается абстрактный монументализм дворца с его залами, коридорами, площадками и лестницами, вновь как бы повторяется знакомый нам принцип «золотой пирамиды», характерной для крэговского решения второй картины первого действия. Вновь король и королева восседают на высокой площадке, а на авансцене, изолированный от них, также спиной к ним и лицом в публику, сидит ушедший в себя, «озаренный солнцем», траурный Гамлет. Тут же и знакомый нам принцип монодрамы, ибо мир химерических видений Гамлета дается сквозь призму его восприятия как мир его ощущений (не то, что «есть», а то, что «кажется»).

Если для Качалова отвлеченная символика Крэга была органически чужда и вызывала потребность в ее преодолении, то для М.А. Чехова Крэг становился своего рода предшественником и союзником. Гамлет — Качалов стремился постигнуть «тайны бытия», познать сущность жизни в ее глубочайших противоречиях. Гамлет — Чехов, напротив, углублялся в «тайны небытия», хотел проникнуть в мистический, «невидимый мир», находящийся «за гранью» реального, и это также сближает его с Крэгом.

Трактуя тему спектакля как «устремление души Гамлета к Свету», «трагедию о Человеке, переживающем катаклизм», режиссура МХАТ II намечала следующие основные «куски», характеризующие ее замысел: «1) Предчувствие, предощущение катаклизма, 2) Борьба, выполнение миссии, полученной в момент катаклизма, то есть в момент встречи с Духом, и 3) Успокоение через смерть»64.

Таинственный сверхъестественный элемент в «Гамлете», господство потустороннего, «невидимого мира», соединение материального с мистическим, то, к чему, как мы помним, Гордон Крэг так настойчиво и во многом безрезультатно призывал Художественный театр, стало теперь господствующим принципом постановки МХАТ II. Именно здесь уже с первых сцен трагедии режиссура добивалась, чтоб «Дух захватывал и время, и землю», вопреки стремлению всех сил земли «не пустить Гамлета к Духу». Все участвующие должны были чувствовать приближение «духовной грозы», надвигающейся на Гамлета, и ритм тревоги сменяться «ритмом безумия». Король, Полоний, двор, «слепые» в духовном отношении, действующие под влиянием темных демонических сил, по мысли постановщиков, должны были быть охвачены ужасом перед непостижимым, чувствовать «страшную опасность от Духа», смертельно бояться одухотворенного или «по-ихнему» одержимого Гамлета. М.А. Чехов говорил на репетициях, что каждым образом спектакля театр «должен показать существование Духа». И в этом он также перекликался с Гордоном Крэгом.

Крэговский «Гамлет» был тем спектаклем, где в 1911 году Чехов впервые выступил на сцене МХТ («бессловесный «актер» и «оборванец» в сцене бунта в «Гамлете». Никогда я не испытывал такого волнения, как при исполнении этих ролей»65, — вспоминал он впоследствии). «Гамлет» 1924 года, в котором неожиданно прозвучали отзвуки Крэга, был первым спектаклем, самостоятельно осуществленным Чеховым, ставшим во главе МХАТ II.

Несомненная связь между театральным символизмом и экспрессионизмом 20-х годов, наглядно проявившаяся в этой преемственности, обнаруживается и в практике западноевропейского театра. Вспомним хотя бы о бесспорном влиянии принципов Гордона Крэга на работу немецкого режиссера Леопольда Иесснера, осуществившего в начале 20-х годов ряд шекспировских спектаклей, носящих условно обобщенный, вневременной характер, пронизанных чувством экспрессионистской «активности» и ощущением трагической катастрофы. Уже в самом замысле крэговского «Гамлета» встречаются черты гротескной экспрессивности. Так, желая как можно острее донести мысль, что дворец Клавдия — тюрьма, а Гамлет — узник, томящийся в ней, Крэг в одном из своих первоначальных вариантов постановки второй картины первого действия стремился обнажить мучения Гамлета, мир его души.

Для этой цели Крэг предлагал поместить в боковых проходах слуг, следящих за Гамлетом. «Их должно быть много», они одеты в «пыльные костюмы», напоминающие своей формой «инквизиционные одежды» (!), подчеркивая тем самым, что дворец Клавдия — место пытки и страданий Гамлета, для которого «весь мир — тюрьма». По мере развертывания диалога между Гамлетом и королем «слуги сдвигаются осторожно все ближе и ближе к Гамлету, то есть к стенам, которыми отделен от них Гамлет, и стараются зрением и слухом проникнуть сквозь эти стены. Конечно, — замечает Крэг, — этим мы воспроизводим то, что чувствует Гамлет — он чувствует этих надвигающихся на него, подслушивающих и подглядывающих рабов»66.