Разделы

Счетчики

«Буря»

Пьеса была впервые напечатана в Первом фолио. Известно, что 1 ноября 1611 года ее поставили при дворе; скорее всего, это была премьера. Короткий текст «Бури» (2058 строк) показывает, как и в случае с «Макбетом», что именно такая постановка была наиболее важной. Это неудивительно: характер пьесы очень подходит для придворного спектакля.

В мае 1613 года пьеса снова исполнялась при дворе во время празднеств по случаю свадьбы дочери короля принцессы Елизаветы и пфальцграфа Фридриха. Упоминания современников позволяют предположить, что «Буря» пользовалась успехом.

«Бурю» неоднократно относили и относят к тем немногочисленным пьесам Шекспира, которые он написал на придуманный им сюжет, не пользуясь никаким источником. Однако сохранилась немецкая пьеса «Прекрасная Сидея» конца XVI или начала XVII века, написанная драматургом Якобом Айрером (?—1605). Князь Лейдегаст захватил владения князя Лудольфа, который вместе с дочерью Сидеей вынужден был поселиться в лесу. Как и шекспировский Просперо, Лудольф — искусный волшебник; ему служат дух Рупцифаль и дикий человек Ян Моситор. Вскоре в этот лес попадает сын Лейдегаста Энгельбрехт, которого Лудольф заставляет носить дрова. Сидея проникается к Энгельбрехту жалостью, а потом и любовью. Сюжет заканчивается их браком, который приводит к примирению обоих князей.

Сходство настолько очевидно, что совпадения быть не может. Поскольку английские актеры часто отправлялись на гастроли в Германию, кто-то из них мог посмотреть спектакль по пьесе Айрера, а затем рассказать о ней Шекспиру. Тому вполне хватило бы лишь записать изложение сюжета.

К числу источников относят и новеллу испанского писателя Антонио де Эславы, вошедшую в его сборник «Зимние вечера» (1609). Король-волшебник попадал вместе с дочерью в изгнание за море. Там же оказывался и сын изгнавшего, который влюблялся в дочь короля. Все опять заканчивалось свадьбой, примирением отцов и восстановлением короля на престоле.

Однако надо отметить, что связь между английской и испанской литературами была еще довольно слабой. Испанский роман, послуживший источником «Двух веронцев», имел и рукописный перевод, и основанную на романе пьесу; использование «Дон Кихота» как источника «Карденио» объяснялось публикацией перевода. Обращение к вышедшей всего два года назад новелле, не переведенной на английский, не выглядит правдоподобным, а сюжеты лишены такого сильного сходства.

Английские актеры имели связи с итальянскими импровизационными труппами, и Шекспир явно использовал некоторые мотивы из сценариев итальянских комедий. Особенно это относится к сценарию «Три сатира», где потерпевшие кораблекрушение моряки попадают на остров, которым правит «великий маг». Характерно, что туземцы принимают их за богов, как и Калибан обожествляет Стефано. Впрочем, такие вещи происходили на самом деле. В «Панталочинно» также действует маг, который, подобно Просперо, отрекается от волшебной власти.

Рукописи этих сценариев датируются 1618—1622 годами, однако в них явно использовались старые сценарии.

Лучший из продолжателей барочного творчества Шекспира, Карло Гоцци (1720—1806), дебютировавший сценарием для импровизации «Любовь к трем апельсинам», свою первую пьесу «Ворон» (1761) начал с описания бури. Трудно сказать, было ли это влиянием уже очень хорошо известного в Европе Шекспира или традиций импровизационного театра; возможно, сыграло свою роль и то, и другое.

Шекспир отразил в своей пьесе такое важное событие, как крушение возле Бермудских островов плывшей в Виргинию английской эскадры под командованием адмирала Джорджа Сомерса, произошедшее в 1609 году. Только благодаря удачным действиям Сомерса был спасен давший течь адмиральский корабль; другим кораблям пришлось гораздо хуже. Судно Сомерса пристало к острову, где долгое время и жили моряки. Интерес к крушению был настолько велик, что в 1610 году опубликовали сразу два его описания.

Первую сцену, изображавшую крушение корабля, А. Шлёссер назвал символическим прологом. По его мнению, в период потрясений государство спасает опытный боцман, которому лишь мешают король и его советники. Аллегория «корабль — государство» была необычайно популярной и встречалась во многих историко-политических трактатах. К ней обращался Джон Фокс в своей «Истории мучеников»; ее использовали Томас Мор и Мишель Монтень. Сам Шекспир сделал эту аллегорию одним из главных символов своей первой исторической хроники «Генрих VI». Стоит отметить, что у Шекспира боцман не слишком церемонится с представителями высшего дворянства («Убирайтесь! Этим ревущим валам нет дела до королей!» — здесь и далее перевод М. Донского). В «Вороне» Гоцци адмирал Панталоне лишь руководит гребцами — никакой символики там нет.

У Шекспира Себастьян, брат короля Неаполитанского, обрушивается на боцмана с оскорблениями, слыша в ответ: «Ну и работайте тогда сами!» Герцог миланский Антонио подключается к Себастьяну: «Подлый трус! Мы меньше боимся утонуть, чем ты, грязный ублюдок, наглая ты скотина!» Явно показная смелость Антонио вызывает иронию у королевского советника Гонзало, находящегося на стороне боцмана, который «не потонет, если б даже наш корабль был не прочней ореховой скорлупы, а течь в нем было бы так же трудно заткнуть, как глотку болтливой бабы». Боцман уже не обращает внимания на аристократов и погружен в свою работу. Тем не менее корабль начинает тонуть.

Во второй сцене зрители и читатели попадают совсем в другой мир: действие происходит на острове. Миранда просит Просперо:

О, если это вы, отец мой милый,

Своею властью взбунтовали море,

То я молю вас усмирить его.

Просперо утешает дочь, дважды говоря ей, что «никто не пострадал»:

Да, целы все, кто тыл на этом судне,

Кто погибал в волнах, зовя на помощь,

С их головы и волос не упал.

Он уже давно хотел рассказать Миранде их историю, даже начинал рассказ, однако останавливался, считая, что «еще не время». Теперь он считает, что время пришло: «Но пробил час — внимай моим речам».

Шекспир неоднократно касался темы брата-предателя. Впервые это произошло в комедии «Много шума из ничего», и в течение трех лет Шекспир коснулся этого трижды. В «Короле Лире» предатель получил имя его брата Эдмунда, который, очевидно, и был причиной такого усиленного интереса. После ранней смерти брата Шекспир не касался этой темы и снова вернулся к ней только в «Буре», очевидно, желая закрыть тему — так же, как закрывал в «Зимней сказке» тему ревности.

Просперо был герцогом миланским. Погруженный в занятия науками и искусством, он передал своему брату «бразды правленья» и «перестал вникать в дела». Тем временем его брат умело изучил характер государственной деятельности, подчинил себе слуг и переманил на свою сторону друзей Просперо. Доверие вызвало вероломство; будучи герцогом миланским фактически, брат захотел и формально получить этот титул. На это имелись и основания:

Ведь Просперо — чудак! Уж где ему

С державой совладать? С него довольно

Его библиотеки!..

Брат вступил в союз с врагом Просперо, королем Неаполя; за права на герцогский титул он согласился и «на денежную дань», и «на подчиненье герцогства короне». Ночью ворвавшиеся в город клевреты предателя «увезли в изгнанье» Просперо и его дочь, которая горько рыдала (из упоминания о том, что ей было три года и она ничего не помнит, а также и о том, что прошло двенадцать лет, нетрудно подсчитать, что Миранде пятнадцать). Миранда плачет и сейчас, она спрашивает: «Но почему же нас не умертвили?» Просперо отвечает ей:

Законен твой вопрос. Они не смели!

Народ меня любил. Они боялись

Запачкаться в крови; сокрыть хотели

Под светлой краской темные дела.

Стоит отметить, что изгнание Просперо изображено очень подробно и убедительно; в комедии «Как вам это понравится» изгнание герцога было показано просто как свершившийся факт, без подробностей.

Просперо и Миранду вывезли на судне в открытое море и пересадили «на полусгнивший остов корабля», где не было ни мачты, ни снастей, ни парусов, и крысы давно убежали оттуда.

Миранда восклицает: «О ужас! И я была обузой вам!» Просперо возражает дочери: она была его «ангелом-хранителем».

К счастью, неаполитанский вельможа Гонзало, которому поручили отправить Просперо и его дочь на смерть, «из состраданья» дал им много пищи и пресной воды, а также «одежду и все необходимые припасы». Еще он позволил Просперо взять с собой книги.

Отца и дочь выбросило на этот остров. Его местонахождение не указано, однако из последующих слов Ариэля ясно, что отсюда можно доплыть до Бермудских островов (Шекспир не мог не усилить злободневный даже спустя два года намек). Однако сам остров должен находиться недалеко от Средиземного моря, и сюда занесло корабль, плывший из Неаполя в Тунис, замужем за царем которого была дочь неаполитанского короля. Просперо говорит, что это произошло не по его юле, а по воле благоволящей теперь к нему Фортуны. Он не мог не устроить бурю, устроить для того, чтобы его враги оказались на его острове:

Исчислил я, что для меня сегодня

Созвездия стоят благоприятно;

И если упущу я этот случай,

То счастье вновь меня не посетит.

Миранда засыпает — явно благодаря волшебству отца, который произносит:

Но больше мне не задавай вопросов.

Ты хочешь спать. То будет сон благой.

Ему сопротивляться ты не в силах.

Появляется дух Ариэль (он носит имя древнееврейского происхождения, так в книгах средневековых раввинов назывался один из ангелов; это имя очень подходило для «воздушного» духа из-за сходства с английским словом air — «воздух», а также итальянским aria — того же значения). Он выполнил все приказы Просперо о буре и устроил пожар на корабле, после чего все, кроме моряков, прыгнули в воду. «И все они спаслись?» — спрашивает Просперо. «Все невредимы», — отвечает Ариэль. «Даже их одежда не тронута...» Он «разбросал их по острову»; королевский сын Фердинанд оставлен «один в пустынном месте». Королевский флот, рассеянный по Средиземному морю, «соединился вновь» и возвращается в Неаполь — «ведь все видали, что корабль разбился и что король погиб».

В образе Ариэля трудно не увидеть параллель с Пэком из «Сна в летнюю ночь», и эта параллель отразилась в поэме Бена Джонсона «Печальный пастух, или Сказка о Робине Гуде», где в линию Пэка, любимого народом фольклорного персонажа, оказались включены мотивы «Бури», связанные с Ариэлем.

Просперо хвалит Ариэля за отлично выполненные поручения, однако у него есть еще одно дело. Ариэль недоволен:

Ты шлешь мет на новые труды?

Позволь же, господин, тогда напомнить:

Ведь ты мне обещал...

Ты обещал меня освободить

За год до срока.

Просперо напоминает Ариэлю об изгнанной из Алжира колдунье Сикораксе, которой Ариэль служил, но «был слишком чист, чтоб выполнять / Ее приказы, скотские и злые». За нередко проявляемое непокорство колдунья, «призвав на помощь более послушных/ И более могущественных духов», на двенадцать лет заточила Ариэля «в расщелине сосны». Когда срок наконец истек, колдунья уже умерла, и Ариэль

остался в тягостной тюрьме

И воплями весь остров оглашал.

Тогда еще здесь не было людей,

Коль не считать поганого отродья

Проклятой ведьмы; он один здесь жил.

Речь идет о Калибане и, говоря о нем, Просперо называет его тупым.

Просперо напоминает Ариэлю, «в каких жестоких муках» тот изнывал, пока прибывший сюда герцог не освободил его. «Тебе я благодарен, господин», — произносит Ариэль. Просперо обещает:

Но станешь мне перечить — расщеплю

Я узловатый дуб, и в нем ты будешь

Еще двенадцать лет вопить от боли.

«О пощади!» — восклицает Ариэль. Он готов повиноваться. Просперо согласен отпустить Ариэля на волю всего через два дня, а сейчас приказывает обернуться морского нимфой и до времени быть видимым только ему. Ариэль исчезает.

Просыпается Миранда, которую отец призывает освободиться от сна. Он собирается позвать Калибана, «хоть от него мы, верно, не услышим ни слова доброго». Миранда признается:

Он груб и страшен.

Я не люблю встречаться с ним, отец.

«Но без него мы обойтись не можем», — замечает Просперо. Калибан делает всю черную работу — носит дрова, разводит огонь.

Имя Калибан, безусловно, представляет собой очень легкое изменение слова «каннибал» (о каннибалах рассказывал Отелло Дездемоне; построение текста показывает, что это слово было достаточно хорошо известно публике). Предположение о связи имени с цыганским словом cauliban («чернота») не выглядит убедительным; к тому же, трудно представить, что Шекспир знал цыганский язык Явно под влиянием этой версии Михаил Донской написал в своем переводе «Калибан, тупой и темный», однако в оригинале отсутствуют такие указания. Вообще-то, сын алжирской колдуньи должен быть (по крайней мере, наполовину) арабом. Но исследование национальности Калибана, конечно, не имеет никакого смысла. Этот персонаж символизирует собой представителя диких племен.

Шекспир очень увлекался идеями Монтеня, однако это, конечно, не означает, что он был абсолютно во всем согласен с французским философом. Монтень идеализировал дикие племена; Шекспир, создав образ Калибана, вступил в явную полемику с автором «Опытов» (это еще усиливается тем, что глава, в которой Монтень восторгается храбростью индейцев, носит название «О каннибалах»). Если Шекспир продолжал поддерживать отношения с графом Саутгемптоном, то мог располагать большим количеством информации на эту тему: граф входил сразу в три связанные с колонизацией компании. Видимо, так и было, поскольку Калибан упоминает Сетебоса, «главного дьявола» патагонцев. Его имя стало широко известно только после выхода книги Идена «История путешествия в западную и восточную Индию» (1877).

Поначалу может показаться, что если Калибан символизирует представителя диких племен, то Просперо символизирует колонизатора. Калибан говорит.

Я этот остров получил по праву

От матери, а ты меня ограбил.

Калибан вспоминает, что Просперо был с ним ласков и добр, угощал вкусным напитком, научил, «как называть и яркое и бледное светила...» (то есть солнце и луну).

Калибан за это полюбил Просперо, показал ему весь остров «и все угодья» — пастбища, соляные ямы, родники. Сейчас он воспринимает доброту Просперо как обман, проклинает себя и называет дураком:

Сам над собою был я господином,

Теперь я — раб. Меня в нору загнали,

А остров отняли!

Рассказ Калибана звучит убедительно, ругательства же Просперо и неприемлемое отношение Миранды могут восприниматься как типичный расизм колонизаторов.

Однако надо выслушать и другую сторону. Просперо вспоминает, что обращался с Калибаном как с человеком и тот жил в его пещере. Но в благодарность Калибан решил обесчестить Миранду.

Калибан говорит об этом с радостью, и совесть его не мучает:

Хо-хо! Хо-хо! А жаль, не удалось!

Не помешай ты мне — я населил бы

Весь остров Калибанами.

Просперо также вспоминает, как учил Калибана, который не умел даже говорить, дал ему «знание вещей».

Но не могло ученье переделать

Твоей животной, низменной природы, —

констатирует Просперо.

Теперь его грубость по отношению к Калибану выглядит вполне заслуженной.

После ухода отправленного за дровами Калибана появляется невидимый Ариэль (слышны только исполняемые им песни), вслед за которым идет Фердинанд.

Миранда поначалу принимает Фердинанда за духа и восторгается тем, как он прекрасен. Просперо объясняет, что Фердинанд — такой же человек, как они, говорит, что тот «спасся вплавь при кораблекрушении»:

Когда бы только скорбь, враг красоты,

Не искажала черт его лица,

Ты назвала бы юношу красивым.

Миранда восклицает:

Божественным его б я назвала!

Нет на земле существ таких прекрасных!

Из тех слов, которые Просперо произносит в сторону, ясно, что он доволен произошедшим и реакцией своей дочери. За это он готов, как и обещал, через два дня освободить Ариэля.

Однако ведет себя Просперо совсем иначе. Он хочет

Препятствия создать для их любви,

Чтоб легкостью ее не обесценить.

Просперо называет Фердинанда, который представился королем Неаполя (он считает, что его отец погиб), самозванцем:

Тайком пробрался ты на этот остров,

Чтоб у меня отнять мои владенья.

Он обещает заковать Фердинанда в цепи, заставить его «пить одну морскую воду», есть ракушки, коренья и скорлупу от желудей. Фердинанд выхватывает меч, чтобы вступить в поединок, но чары Просперо не позволяют ему даже пошевелиться.

Когда Миранда начинает вступаться за Фердинанда, Просперо говорит ей:

Ты видела его да Калибана

И думаешь, что он красивей всех?

Ах, глупая! С мужчинами другими

Его сравнить — он сущий Калибан,

А те пред ним — как ангелы господни.

Миранда продолжает стоять на своем:

Непритязательна моя любовь:

Он для меня достаточно красив.

Просперо приказывает Фердинанду идти за ним, замечая: тот «теперь бессилен, как дитя». Фердинанд соглашается, что он «скован, как во сне». Но и это, и смерть отца, и гибель друзей, и предстоящий плен он перенес бы легко,

если б только знал,

Что из моей тюрьмы хотя бы мельком

Увидеть эту девушку смогу.

Отец Фердинанда неаполитанский король Алонзо, его брат Себастьян, брат Просперо Антонио, советник Гонзало и многие другие, включая шута Тринкуло (последняя роль Роберта Армина в пьесах Шекспира), находятся на другой части острова. Фердинанд уверен в их гибели, а они уверены в гибели Фердинанда. Позже Себастьян и Антонио, находясь в присутствии заснувших благодаря усилиям Ариэля товарищей, обсуждают, кто теперь наследует корону. Себастьян говорит: «Дочь короля». У Антонио это вызывает сардоническую иронию:

Тунисская царица?

Живущая за тридевять земель?

Которая, коль солнце не послужит

Ей вестником, узнает все тогда,

Когда младенец, нынче спящий в люльке,

Научится брить бороду? Принцесса,

Из-за которой смерть нас всех ждала?

О нет, не для того мы уцелели!

Он склоняет Себастьяна не только стать наследником, но и захватить престол, причем явно захватить путем убийства брата:

Взгляни на них: их сон подобен смерти;

Умри они — им не было бы хуже.

А для Неаполя король найдется

Получше этого, который спит.

Себастьян говорит:

Ведь помнится, и сам ты брата сверг,

Чтоб овладеть Миланом.

Антонио замечает:

Ну и что же?

Мне герцогская мантия к лицу,

А слуги Просперо, которым прежде

Я ровней был, все нынче служат мне.

На Себастьяна повлияли предложения Антонио, однако он вспоминает про совесть. Антонио по-прежнему иронизирует:

Совесть?

А что это? Мозоль? Так я хромал бы.

Нет, я такому богу не молюсь.

Когда бы между мною и Миланом

Не совесть — двадцать совестей легло,

Как ледники или озера лавы,

Я все равно бы их перешагнул.

Себастьян поддается уговорам:

Сподвижник мой! Возьму с тебя пример!

Что сделал ты в Милане, то свершу я

В Неаполе. Так обнажи свой меч!

За убийство короля Себастьян готов освободить Антонио от дани.

Антонио считает, что они должны обнажить мечи одновременно, и, когда он занесет свой меч над королем, Себастьян поразит «благоразумного святошу» Гонзало. Себастьян все-таки колеблется и отводит Антонио в сторону, чтобы посовещаться.

Тема брата-предателя могла проявиться в пьесе второй раз, причем с большей силой. Однако появляется Ариэль, который поет над ухом Гонзало:

Дремоту сбрось с тяжелых век,

Проснись, чтоб не уснуть навек

И короля сберечь!

Проснись! Проснись!

Когда Антонио и Себастьян уже решили напасть внезапно, Гонзало просыпается с криком: «Ангелы, храните короля!»; просыпаются и все остальные. Король поражен, видя брата и Антонио: «Зачем мечи обнажены? Как дико смотрите вы...» Несостоявшийся убийцам приходится объяснять, что они услышали рев быка или скорее льва. «Он разбудил вас?» — спрашивает Себастьян. «Нет, я не слышал», — отвечает король. «А ты слыхал, Гонзало?» Гонзало рассказывает, что его разбудило странное пение; он считает, что отсюда нужно уйти. С ним согласен и король, который к тому же все еще надеется найти сына. Гонзало говорит: «Он здесь, на острове, я в это верю». Все уходят.

Еще до того, как все, кроме Антонио и Себастьяна, заснули, Гонзало произнес свой знаменитый монолог о том, что бы произошло, если бы ему дали эту землю, и он стал бы здесь королем:

Устроил бы я в этом государстве

Иначе все, чем принято у нас.

Я отменил бы всякую торговлю.

Чиновников, судей я упразднил бы,

Науками никто б не занимался,

Я б уничтожил бедность и богатство,

Здесь не было бы ни рабов, ни слуг,

Ни виноградарей, ни землепашцев,

Ни прав наследственных, ни договоров,

Ни огораживания земель.

Никто бы не трудился: ни мужчины,

Ни женщины. Не ведали бы люди

Металлов, хлеба, масла и вина,

Но были бы чисты. Никто над ними

Не властвовал бы...

Себастьян восклицает: «Вот тебе и раз, ведь начал он с того, что он властитель!» «В конце он позабыл уже начало», — издевательски замечает Антонио. Можно подумать, что они не понимают: возглавить государство Гонзало надо для того, чтобы его разрушить, чтобы создать идеальное общество. Однако впоследствии Гонзало начнет уже откровенно противоречить самому себе.

Пока же Гонзало продолжает:

Все нужное давала бы природа —

К чему трудиться? Не было бы здесь

Измен, убийств, ножей, мечей и копий

И вообще орудий никаких.

Сама природа щедро бы кормила

Бесхитростный, невинный мой народ.

Зрители и читатели уже убедились (и по конкретным действиям, и по воспоминаниям Просперо) в доброте Гонзало. Когда он поясняет придворному Адриану, что «нынешний Тунис это и есть Карфаген», склонный к насмешкам Антонио лишь демонстрирует свое невежество: «Он своей болтовней способен творить чудеса». Однако нельзя не отметить, — доброта и образованность Гонзало сочетаются в нем с наивностью.

У Валентины Комаровой нет сомнений в том, что монолог Гонзало восходит к восхищениям Монтеня жизнью диких племен. Комарова приводит обширные цитаты из Монтеня, делая вывод, что «в целом монолог Гонзало почти не содержит отступлений от текста». Но одно отступление есть, и очень существенное. Монтень писал о народе, «у которого нет ни торговли, ни письменности, ни знания чисел, ни имени правителя». Вроде бы это вполне согласуется со словами Гонзало: «Я отменил бы всякую торговлю... Науками никто б не занимался...» Однако и Антонио, чья личность уже известна по воспоминаниям Просперо, и Себастьян, чья личность еще проявится, оказываются правы в своих насмешках. Гонзало начинает с того, что представляет себя королем, затем переходит к тому, что над людьми никто бы не властвовал, а в конце вновь возвращается к тому, с чего начал:

И я своим правлением затмил бы

Век золотой.

Кстати, и Монтень явно переусердствовал в своем восхищении дикими племенами — любое племя всегда имеет вождя; он сам описывал, как послы таких народов, прибыв ко двору несовершеннолетнего еще, правившего, начиная с десятилетнего возраста, Карла IX, поражались не наличию короля, а лишь тому, что бородатые люди подчиняются мальчику, не выбирая из своей среды умного и сильного правителя.

Обычно основой монолога Гонзало называют «Утопию» Томаса Мора; А. Шлёссер даже нашел в Гонзало общее с героем Мора Рафаилом Гитлодеем и предположил, что советник короля носит «Утопию» в своем кармане. При этом как-то забывается, что и книга Мора, и «Город солнца» Кампанеллы с современной точки зрения выглядят антиутопиями, которые изображают тоталитарное (у монаха-доминиканца Кампанеллы даже теократическое) государство. Произошло это потому, что никакой другой возможности создания совершенной системы правления авторы того времени просто не видели (кстати, когда В. Комарова отрицает образ «народного правителя» в «Генрихе V», она судит Шекспира с современной точки зрения).

Трудно не согласиться с Д. Траверси, который усмотрел в монологе Гонзало пародийный характер. Обнаруженное Комаровой обращение к описанию Монтенем диких племен лишь подтверждает это; свое несовпадение с данными мыслями Монтеня Шекспир уже высказал, создав образ Калибана.

Как мог Шекспир с одобрением относиться к обществу, лишившему себя науки, если, по справедливому замечанию В. Комаровой, у его главного героя, Просперо, «средства для исправления пороков — наука, искусство, воспитание и принуждение»?

Калибан, несущий вязанку дров, проклинает Просперо, хотя и знает, что его могут подслушать служащие тому духи. Неожиданно он встречает сначала Тринкуло, а потом и дворецкого Стефано, несущего в руках бутылку. Он принимает их за духов. Стефано сначала обращает внимание на Калибана, но потом замечает Тринкуло, с которым они не виделись после кораблекрушения, и между приятелями завязывается разговор. Калибан же приходит к выводу:

Они не духи. Этот — добрый бог.

В его руках божественный напиток.

Я на колени стану перед ним.

Он спрашивает у Стефано: «Скажи, на остров с неба ты сошел?» Стефано шутливо отвечает: «А как же! С луны свалился. Разве ты не знаешь — я ведь жил да поживал на луне». Калибан реагирует очень серьезно:

Мне говорила о тебе хозяйка,

Она показывала мне тебя,

Твой куст, твою собаку. Ты — мой бог!

Стефано предлагает приложиться к своему евангелию, и Калибан пьет из его бутылки. Происходит типичное спаивание туземца колонизатором.

Калибан становится на колени и целует ноги Стефано. Он готов показать ему весь остров, все родники, гнезда соек, наловить рыбы, принести дров, насобирать ягод, нарвать диких яблок, нарыть «сладких земляных орехов», научить ловить силками мартышек, достать птенцов с отвесных скал. Многое из этого он делал для Просперо, но разве может Просперо, относившийся к нему сначала как к человеку, а не как к чудищу, сравниться с «богом»:

Будь проклят мой мучитель,

Который в рабство обратил меня!

Служить ему не буду; за тобою

Пойду я следом, человекобог!

Пьяный Калибан поет свою «песню протеста»:

Прочь рабство, прочь обман!

Бан-бан! Ка... Калибан,

Ты больше не один:

Вот новый господин!

Твой добрый господин!

Свобода, эгей! Эгей, свобода! Свобода, эгей! Свобода!

Для Калибана в этом заключается свобода.

Фердинанд появляется возле пещеры Просперо с бревном на плече.

Мне был бы ненавистен этот труд,

Когда бы не она, —

говорит он.

Вскоре приходит и Миранда. Она просит его не тратить столько сил и желает, чтобы молния сожгла все бревна, «которые должны вы здесь сложить». Она даже хочет помочь ему, однако Фердинанд не может позволить ей бесчестить себя черной работой. Узнав имя девушки, он с восторгом восклицает:

Миранда!

Миранда — значит чудная. И вправду

Вы чудная, чудесней всех на свете!

Они объясняются друг другу в любви, и Миранда плачет от счастья.

Наблюдающий в отдалении за влюбленными Просперо произносит:

Прекрасна встреча любящих сердец!

Пусть небеса дадут благословенье

Союзу их!

Тем временем Калибан уговаривает Стефано убить Просперо, убить во сне, поскольку тот всегда спит после обеда. Но еще перед этим надо захватить и сжечь книги:

Без книг он глуп, как я,

И духи слушаться его не будут:

Ведь им он ненавистен, как и мне.

Здесь Калибан явно заблуждается. Ариэль мечтает освободиться, но при этом он предан Просперо, что доказывает и сейчас, подслушав разговор и собираясь сообщить обо всем своему господину. Калибан также рассказывает о красоте Миранды. «Девчонка и вправду недурна?» — интересуется Стефано. Калибан отвечает:

Да, государь! И клятву я даю —

Она твоей наложницею станет

И славных наплодит тебе детей.

«Чудище, я прихлопну этого колдуна», — соглашается Стефано. «Мы с его дочкой станем королем и королевой. Да здравствуют наши королевские величества!»

Еще никогда Шекспир не показывал в своей пьесе бессилие зла, но в сказочной, барочной «Буре» он поступает именно так. Особенно ярко это проявляется в следующей сцене. Ариэль увлекает короля Алонзо и его спутников в глубину острова, заставляет блуждать в тумане, изнемогая от усталости. Король прощается со своей надеждой увидеть в живых сына: «Он утонул, сомнений в этом нет...»

Антонио не отказался от сюих планов и говорит Себастьяну:

Он потерял надежду. Превосходно!

Смотри же, из-за первой неудачи

Решенья своего не измени.

Себастьян настроен по-прежнему. Если король полон отчаяния и переживает смерть сына, то эти двое продолжают быть носителями зла.

Звучит торжественная музыка, появляются странные фигуры, которые вносят накрытый стол. Они жестами приглашают к столу короля и его свиту, а затем исчезают.

Слова Гонзало восходят к рассказам путешественников о необыкновенных существах:

Вернись в Неаполь я и расскажи

Об этом чуде — кто бы мне поверил,

Что видел я таких островитян

(А это люди здешние, конечно),

Которые, хоть обликом и странны,

Но так гостеприимны и учтивы,

Как мало кто из нас.

Проголодавшиеся аристократы собрались поесть; против этого не возражает и король:

Ах, все равно! Я сяду и поем,

Будь даже эта трапеза последней:

От жизни больше нечего мне ждать.

Но тут раздается гром, сверкает молния, появляется Ариэль в образе гарпии. Он взмахивает над столом крыльями, и яства исчезают. Ариэль обвиняет «трех грешников» — Антонио, Алонзо и Себастьяна:

Преступники вы трое, и судьба,

Которой в этом мире все подвластно,

Велела ненасытной бездне моря

Извергнуть вас на сей пустынный остров:

Вы недостойны жить среди людей.

Я на безумие вас обрекаю.

Когда все присутствующие обнажают свои мечи, Ариэль нисколько не напуган:

Глупцы! И я, и все мои собратья —

Посланники судьбы. И ваша сталь

Могла бы точно так же ранить ветер

Иль поцарапать воду, как она

Из крыл моих пушинку вырвать может.

Неуязвимы и мои собратья.

Да вам и не поднять своих мечей.

Для вас их тяжесть стала непосильной.

Ариэль напоминает всем троим об изгнании Просперо, за которое их настигло «нескорое, но тяжкое возмездье»:

Алонзо, ты уже утратил сына.

И, сверх того, на ваших всех путях

Вас ожидают медленные муки,

Которые страшнее самой смерти.

Ариэль исчезает под раскаты грома, которые заменяет медленная музыка. Снова появляются странные фигуры: уже не танцуя, а приплясывая, не с поклонами, а с гримасами и ужимками, они уносят стол.

И за всем этим сверху наблюдает невидимый Просперо — первый настоящий человекобог мировой литературы.

Король Алонзо произносит красивый и трагический монолог:

Чудовищно! Ужасно! Мне казалось,

Что волны мне об этом говорили,

Что ветер мне свистал об этом в уши,

Что в исступленном грохоте громов

Звучало имя Просперо, как будто

Трубили трубы омоем злодействе!

За это сын мой в тине погребен.

Но хоть пришлось бы мне спуститься глубже,

Чем лот свинцовый, я его найду,

Чтобы уснуть навеки рядам с ним!

Поскольку зрителям и читателям известно, что Фердинанд жив, красота монолога затмевает его трагичность — характерный для барокко прием, как и знание читателя о том, чего не знает герой.

На этом фоне действительно безумно — и в то же время комично — звучат фразы Себастьяна и Антонио. Себастьян зовет на бой «всех дьяволов» (но только по очереди), Антонио же хочет быть его секундантом.

Гонзало, впрочем, не видит разницы:

Все трое обезумели. Их мозг

Давно отравлен ядом преступленья.

Но лишь теперь подействовал тот яд!

Он призывает молодых и проворных дворян последовать за ушедшими безумцами, «чтобы в своем неистовстве они не натворили бед». Его призыву охотно следуют.

Просперо уже находится у своей пещеры, разговаривая в присутствии дочери с Фердинандом. Он признает, что поступил с тем жестоко, однако теперь Фердинанд будет «вознагражден сторицей». Просперо согласен на его брак с Мирандой.

Просперо зовет Ариэля и поручает ему устроить вместе со своими младшими собратьями волшебное зрелище «для молодой четы».

Начинается представление, откровенно названное в тексте «маской». В этом бессюжетном мини-спектакле участвуют богини Юнона, Ирида и Церера (Цереру, как выясняется позже, играл Ариэль, что позволяет предположить — его роль исполнял мальчик-актер), танцуют вместе с нимфами пасторальные жнецы в крестьянской одежде. Выдвигались предположения, что данный фрагмент написан не Шекспиром. Для этого нет оснований. Просто драматург и (говоря современным языком) режиссер более чем с двадцатилетним стажем работы, уже прекрасно понимая, что главным для его последней, как он думал, пьесы является установка на придворное представление, включил в нее так любимый при дворе жанр (нечто подобное было во втором варианте «Бесплодных усилий любви», однако до «маски» там дело все-таки не дошло). Проявился синтетический, надстилевой характер шекспировского творчества, тот характер, который и позволил ему возвыситься над своими современниками. Бен Джонсон активно сочинял «маски», но никогда не включал их в свои пьесы.

Впрочем, «маска» осталась недоигранной. Во время танцев Просперо встал и начал говорить:

Я и забыл о гнусном покушенье

На жизнь мою, которое готовят

Зверь Калибан и те, кто с ним. А час,

Назначенный злодеями, уж близок

Он обращается к актерам-духам: «Доволен я. — Исчезните. — Конец». Раздается странный глухой шум, и духи исчезают.

«Чем огорчен родитель твой, Миранда?» — спрашивает Фердинанд. Миранда явно удивлена:

Не знаю. Не видала никогда

Его я столь встревоженным и гневным.

Просперо начинает успокаивать Фердинанда:

Мой милый сын, ты выглядишь смущенным

И опечаленным. Развеселись!

Окочен праздник. В этом представленье

Актерами, сказал я, были духи.

И в воздухе, и в воздухе прозрачном,

Свершив свой труд, растаяли они.

А когда-нибудь так же «растают, словно дым»:

А тучами увенчанные горы,

И горделивые дворцы и храмы,

И даже весь — о да, весь шар земной.

И как от этих бестелесных масок,

От них не сохранится и следа.

Свой монолог Просперо заканчивает чисто барочными словами:

Мы созданы из вещества того же,

Что наши сны, и сном окружена

Вся наша маленькая жизнь.

В 1636 году главный драматург испанского барокко Педро Кальдерон, наверняка незнакомый с пьесами Шекспира, создаст пьесу «Жизнь есть сон».

Как это часто бывало у Шекспира раньше, глубокая философия быстро переходит к эпизодам, которые сноб назвал бы низменными, если бы речь не шла о произведении общепризнанного гения. После ухода Фердинанда и Миранды Просперо зовет Ариэля и спрашивает: «Где ты оставил этих негодяев?» Ариэль рассказывает, что они уже совсем пьяны, бьют ветер и землю, «но все же замысел лелеют свой». Просперо приказывает принести из пещеры яркие одежды и развесить их на веревке. Ариэль с присущей ему быстротой выполняет приказание, после чего оба становятся невидимыми.

Входят грязные и промокшие Калибан, Стефано, Тринкуло. Калибан призывает Стефано бесшумно прокрасться в пещеру, и тот уже чувствует, как в нем «просыпается жажда крови». Но в это время Тринкуло восклицает: «О король Стефано! О ваша светлость! О знаменитый Стефано! Погляди, какие тут висят одежды для тебя!» «Оставь, дурак, ведь это только тряпки!» — кричит Калибан. Однако Стефано просит у Тринкуло сдернуть ему мантию.

Александр Смирнов писал о Калибане Только он один одушевлен порывом к свободе, только он один — настоящий мятежник». К этой вполне искренней мысли трудно отнестись без иронии (Калибан, безусловно, отличающийся абсолютной правдивостью, признавался Стефано, что станет лизальщиком сапог у того, нового владыки острова). Гораздо правильней другая мысль Смирнова: «Калибан оказывается на голову выше Стефано и Тринкуло». Действительно, дикарь рассуждает намного умнее, чем колонизаторы:

Сначала надо Просперо убить.

Ведь он же, если мы его разбудим,

Исщиплет нас от головы до пят

Так, что самих себя мы не узнаем.

Стефано и Тринкуло, собравшиеся уже стащить «с веревки все до нитки», призывают и Калибана присоединиться к ним. В конце концов появляются превратившиеся в гончих псов духи и преследуют воров; Просперо и Ариэль науськивают духов-собак Калибан, Стефано и Тринкуло убегают, а за ними гонятся псы.

Просперо говорит Ариэлю

Итак, отныне все мои враги —

В моих руках. Труды я скоро кончу,

Тогда вздохнешь ты воздухом свободы.

Но напоследок послужи еще.

Он спрашивает, который час. Ариэль отвечает.

Шестой. Ты говорил мне, повелитель,

Что кончишь в шесть часов свои труды.

Просперо признается, что определил это «еще тогда, когда впервые вызвал эту бурю». Во второй сцене первого акта он говорил:

Два часа, не меньше.

А до шести должны мы все успеть

Таким образом, действие пьесы продолжается четыре или даже три часа. Понятно, что спектакль длился меньше, и все-таки подобного единства времени и места Шекспир добивался только в «Комедии ошибок» (кстати, тоже короткой пьесе). Там это объяснялось обращением к античной драматургии; возможно, считая «Бурю» своей последней пьесой, Шекспир специально решил использовать в ней такое же построение, как и в первой.

Необходимость рассказа о предшествующих событиях, которое привело многих драматургов-классицистов к явным неудачам, у Шекспира не вызвала неразрешимых проблем. В «Комедии ошибок» все предшествующие события излагал вступительный монолог Эгеона, обращавшегося к не знающему его герцогу Солинусу.

В «Буре» задачи оказались сложнее, однако и у Шекспира мастерства стало намного больше. Рассказ Просперо о его изгнании и приплытии на остров обосновывался тем, что слушающей его Миранде это не было известно. Напоминание Ариэлю о его судьбе, как и воспоминание Калибана о своей судьбе, оказались очень хорошо обоснованы психологически.

Просперо решает примириться со своими врагами, к которым больше не питает зла, и поручает Ариэлю освободить всех из той рощи, откуда они не могут выйти. Заняться исцелением от безумия он собирается сам:

Хочу лишь музыку небес призвать,

Чтоб ею исцелить безумцев бедных,

А там — сломаю свой волшебный жезл

И схороню его в земле. А книги

Я утоплю на дне морской пучины,

Куда еще не опускался лот.

В середине XIX века критик Эмиль Монтегю назвал «Бурю» «завещанием» Шекспира, и эту мысль впоследствии поддержали очень многие. Толкование слов Просперо как прощания Шекспира с театром давно уже стало едва ли не общепринятым. Действительно, такое прощание состоялось. Шекспир еще написал «Генриха VIII» и две пьесы, соавторами которых был Джон Флетчер, однако он уже не был руководителем труппы Слуг короля и не ставил своих последних пьес. Этим занимался Флетчер. Неслучайно именно «Буря» открывала Первое фолио, как и многие другие собрания сочинений Шекспира на английском языке. Приведенные Ариэлем Алонзо, Себастьян и Антонио входят в очерченный Просперо волшебный круг и останавливаются там, зачарованные. Все они, входя, делали судорожные движения, которые потом прошли. Это, безусловно, показывает возвращение разума (впрочем, отсутствовал ли он у короля?)

Просперо тихо говорит Себастьяну и Антонио о том, что он бы мог навлечь на них немилость короля, «изобличив в измене». Однако он промолчит.

Лишь однажды тема брата-предателя заканчивалась у Шекспира примирением (в комедии «Как вам это понравится»). Но вышло это настолько неубедительно, что даже не было никакого непосредственного диалога двух братьев. Отношение Просперо к Антонио показано с замечательным психологизмом — несмотря на свои заявления, брата Просперо все-таки не простил:

Тебе ж, злодей (чтоб уст не осквернить,

Тебя назвать я братом не хочу),

Твой давний грех прощаю. Все прощаю.

Но герцогство ты должен мне вернуть.

Впрочем, герцогство еще раньше обещал возвратить ему король, прося прощения «за тяжкие обиды». Диалог у Просперо происходит именно с Алонзо, который по-прежнему переживает смерть сына. Просперо говорит: «Мне скорбь твоя понятна» — и даже заявляет, что утратил во время бури «единственную дочь». Это вызывает у Алонзо бурную реакцию:

О, если б небеса

Обоих оживили и вернули

В Неаполь королем и королевой!

О, если бы не сын мой Фердинанд,

А я лежал, покрытый грязной тиной!..

Просперо приглашает всех в свою пещеру. Прежде всего он обращается к Алонзо:

Взгляни, король! За герцогство мое,

Которое ты мне вернул обратно,

Тебе я отплачу великодушно.

Моим чудесным даром восхитишься

Ты больше, чем я — герцогствам своим.

Открывается дверь в пещеру, и становится понятно, что имел в виду Просперо. Там играют в шахматы Фердинанд и Миранда.

Еще в Средние века была очень известна фраза о том, что мужчина и женщина, оставшись наедине, не станут играть в шахматы. Шекспир явно полемизировал именно с ней.

Фердинанд, клявшийся Просперо дожидаться брачного обряда, не желавший «благоговенье переправить в похоть», остался верен клятве и не позволил «сумраку пещер... осквернить» свои мечты.

Отец и сын радостно встречают друг друга. Алонзо узнает, что Миранда — дочь миланского герцога, которого называет вторым отцом Фердинанда. Король Неаполя обещает стать вторым отцом и для нее тоже. А Гонзало задается вопросом:

Не для ль того был изгнан из Милана

Миланский герцог, чтоб его потомки

В Неаполе царили?

Ариэль приводит капитана и боцмана. Боцман рассказывает:

..наш корабль,

Что три часа назад разбился в щепы,

Стоит опять целехонек, наряден,

Как в первый день, когда он вышел в море.

Ариэль поясняет Просперо: «Все это, повелитель, я устроил». Боцман продолжает свой рассказ:

Не знаю, как случилось,

Но в трюме нас свалило мертвым сном.

Вдруг поднялся какой-то странный шум,

И крик, и вой, и лязг цепей, и скрежет.

Проснулись мы и, выйдя на свободу,

Увидели наш царственный корабль

В порядке полном и новей, чем прежде.

Просперо просит Ариэля освободить от чар и привести сюда Калибана с двумя его сообщниками, а сам замечает, обращаясь к королю, что из его свиты кого-то недостает. Тут же возвращается Ариэль, гоня перед собой Калибана, Стефано и Тринкуло. Последние двое наряжены в украденные одежды. Стефано и Тринкуло по-прежнему пьяны; отвечая Алонзо и Себастьяну, они произносят лишь комические реплики. Просперо приказывает Калибану отправиться вместе со своими приспешниками в его пещеру и, если они хотят «заслужить прощенье», вычистить и прибрать там все.

В «Цимбелине» Шекспир создал образ комического злодея. В «Буре» его находки пошли еще дальше — он показал и серьезную, и комическую формы зла.

Калибан отвечает Просперо:

Исполню все. Прощенье заслужу

И стану впредь умней. Тройной осел!

Дрянного пьяницу считал я богам!

Я дураку тупому поклонялся!

Последние слова Калибана, его интеллектуальное превосходство над Стефано и Тринкуло позволяют предположить, что, не разделяя фантазий Монтеня, не идеализируя дикие племена, Шекспир все же верил в их дальнейшее развитие. Да, Просперо говорил, что Калибан «становится с годами... лишь еще уродливей и злей», но правильно ли всякие слова Просперо считать выражением мыслей Шекспира?

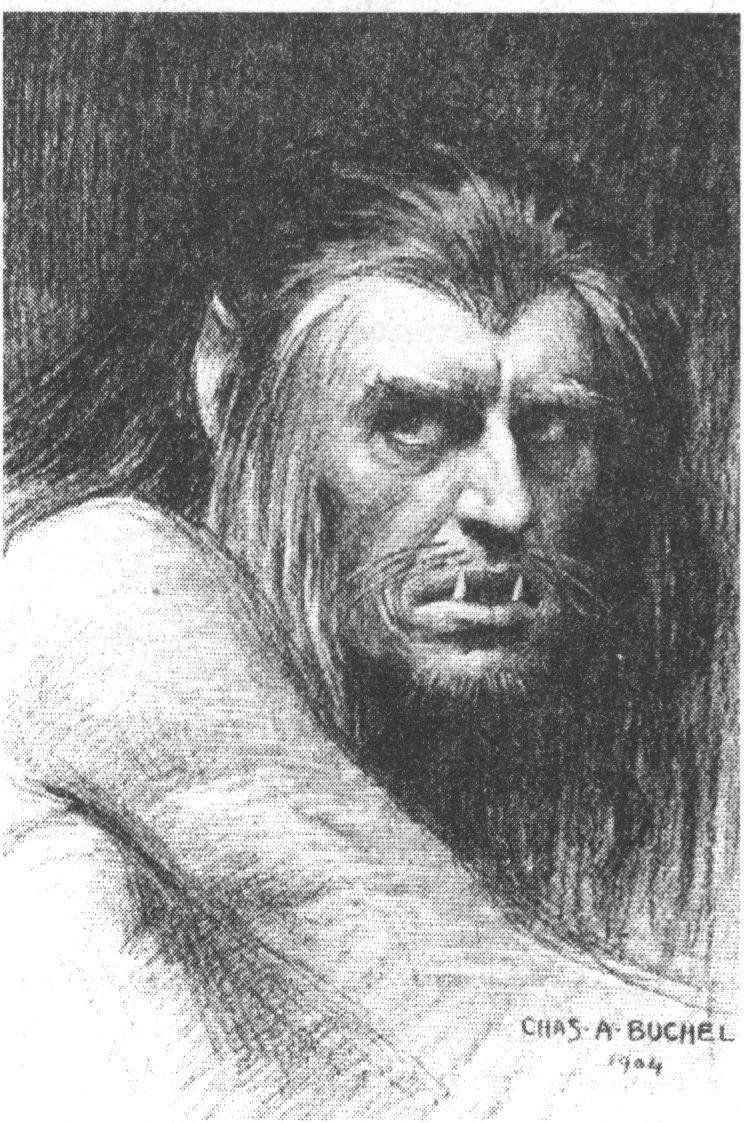

Образ Калибана обычно теряется в финале «Бури». Тем интереснее трактовка знаменитого режиссера Бирбома Три, который в своем спектакле (1904) сам играл Калибана: «Пьеса кончается. Когда занавес поднят опять, корабль уже за горизонтом. Калибан протягивает свои руки к кораблю в немом отчаянии.

Наступает ночь. И Калибан остается один на скале. Он снова король» (описание из режиссерских указаний Бирбома Три).

Просперо просит всех провести ночь в его пещере:

Часть ночи я займу своим рассказом

О том, как я попал на этот остров,

Как жил я здесь.

Утром они отплывут на корабле в Неаполь, где он хочет увидеть «бракосочетание детей». Затем Просперо собирается вернуться в Милан, «где каждая третья мысль будет моей могилой» (буквальный перевод очень сложного и до сих пор не истолкованного барочного выражения).

Вот здесь очень уместна параллель с Шекспиром, решившим вернуться в Стратфорд.

Просперо обещает:

Под вами будет море безмятежным;

Попутный ветер, паруса надув,

Поможет вам догнать флот королевский!

Затем он говорит Ариэлю:

Исполни это, мой крылатый друг, —

И ты свободен! Возвратись к стихиям.

Прощай! Прощай!

И туг же Просперо говорит остальным: «Друзья, прошу сюда». Здесь тоже можно усмотреть символику: Шекспир прощается с Ариэлем, воплощением искусства, чтобы вернуться к обычным людям.

Эпилог, который произносил игравший Просперо Ричард Бёрбедж, следует воспринять как просьбу Шекспира к публике отпустить его. Он сильно отличается от обычного эпилога, где актер просил у публики аплодисментов.

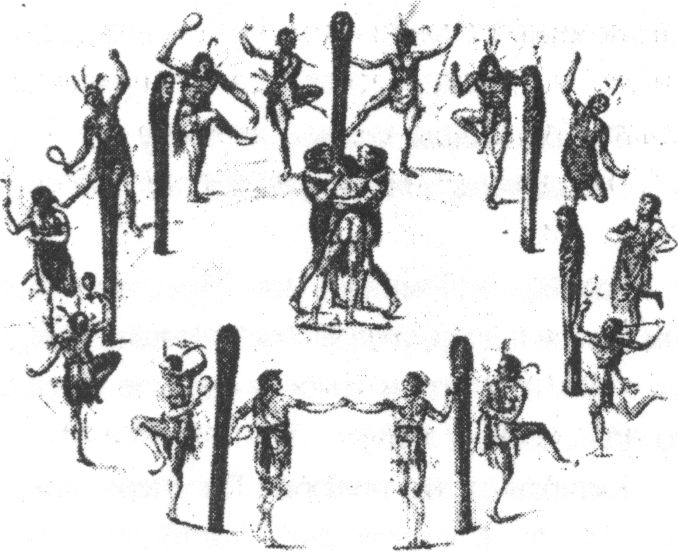

Контакт поселенцев в Виргинии с американскими индейцами (церемониальный танец)

Иллюстрация к пьесе «Буря» в издании Роу, 1709. Одна из первых иллюстраций к произведениям Шекспира

Картина Уильяма Хогарта на сюжет из «Бури», 1735—40 гг.

Герберт Бирбом Три в роли Калибана, 1904

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |