Разделы

Счетчики

Глава 2. Школьные годы

Шекспировские биографы романтического толка с готовностью рисуют нашего героя в виде жизнерадостного щенка. Ф. Дж. Фернивал, к примеру, пишет: «Итак, наш красивый розовощекий кареглазый мальчик с каштановыми волосами пошел в школу... Если помнить, что мальчику предстояло стать отцом, я вижу крепко скроенного, однако гибкого и энергичного подростка с румяными щеками, светло-карими глазами, высоким лбом, полного бьющей через край жизненной энергии, импульсивного, любознательного, симпатичного, готового к любым забавам и проделкам; всегда улыбающегося, несмотря на царапины...»

Кто-то прочитает это с недоумением, а потом подумает, не обращая внимание на тон, подходящий скорее для «Газеты для мальчиков»: что-то здесь не так. Мы обладаем парой портретов взрослого Шекспира; нам известен цвет его волос и овал лица. Высокий лоб появился, вероятно, в процессе облысения, и мы, если захотим, увидим мальчика с каштановыми локонами, нависшими над глазами. Кэролин Сперджин в книге «Образ Шекспира» уговаривает нас, на основе определенных наглядных изысканий в пьесах и стихах Шекспира, поверить в то, что Уилл легко краснел и бледнел и что он был прекрасно осведомлен о механизме реакции лица на эмоции. Возможно, он сумел что-то скрыть, а что-то не сумел и не смог избежать законного наказания. Мы с уверенностью можем сказать, что он был здоров. Он выжил, хоть и подвергся риску, родившись в апреле, да еще во время эпидемии чумы. У нас нет оснований сомневаться в его уме, быстроте реакции и эмоциональной неуравновешенности. Будучи сам близоруким, я подозреваю, что Шекспир был близорук. Он видит мельчайшие детали природного мира и оттенки мимики с чрезвычайной ясностью человека, который привык всматриваться. Он, несомненно, был читателем. Возможно, он читал, пока другие мальчики получали царапины.

Если исходить из современных стандартов, то книг для чтения было не так уж много. В то время не было общедоступного образования, которое помогало бы незаурядному ребенку полюбить книги. Возможно, Уилл рано отправился в начальную школу, в возрасте семи лет. Вероятно, он уже умел читать и писать по-английски, проработав алфавит с помощью азбуки: «А само по себе А, В само по себе В» и так далее. Если ты знал алфавит, то мог составлять английские слова, не изучая фонетику. Английское произношение было тогда поразительно неустойчивым. Оно дожидалось непродуманной рационализации прессы времен Гражданской войны, когда издатели слишком торопились, чтобы заботиться о чем-то ином, кроме самого экономичного произношения, и игнорировали прежнюю нужду расширять слова или «оправдывать» строчку, напечатанную со слишком большим количеством букв (превращая, например, «then» в «thenne», «wit» в «witte» или даже «only» в «ondeliche» в конце строки для того, чтобы сохранить единообразие строк). Более того, оно дожидалось систематизации большого словаря Сэмюэля Джонсона 1755 года. Так что в шекспировские дни язык было выучить нетрудно. Никто не стал бы вас упрекать за орфографические ошибки. Все всем сходило с рук, включая королеву Елизавету.

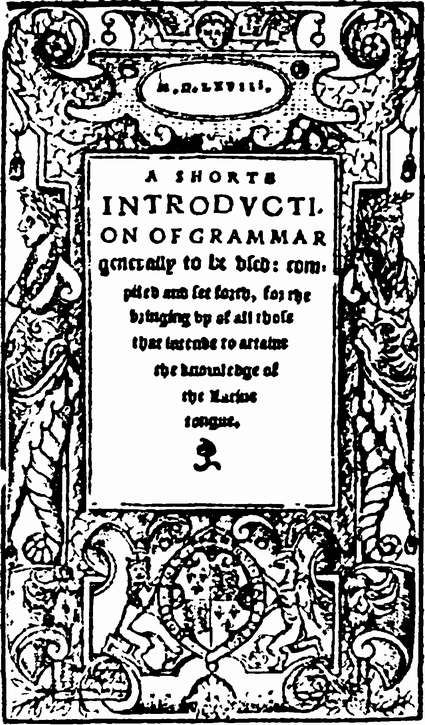

Целью начальной школы, требования для поступления в которую были минимальны — умение читать и писать по-английски, — являлась подготовка учеников к тяжелой зубрежке в грамматической школе. Грамматическая школа, или школа латинской грамматики, преследовала только одну цель, провозглашенную в ее названии: выучить грамматику, латинскую грамматику. Никакой истории, географии, музыки, уроков труда, физического воспитания; только латинская грамматика. Уильям Лили, первый, лучший учитель школы Святого Павла, умерший в 1522 году, продолжал жить в «Grammaticis Rudimenta» («Основах грамматики»), которые были светской Библией Стратфордской грамматической школы, так же как в Итоне или Вестминстере. Юный Шекспир столкнулся с необходимостью зубрить «Грамматику» Лили, скучный однообразный путь для постижения великолепия Рима.

Латинский язык сегодня исчез из обихода. Встречаются даже такие студенты отделений римской литературы, которые никогда не читали Овидия или Вергилия в подлиннике. Но елизаветинская Англия взирала на Римскую империю как на образец гражданских добродетелей; героями англичан были римские герои. Когда-то считали, что Брут был основателем Британии, и учебник английской истории можно было бы назвать, как называли Лайамонскую хронику, просто Брутом. Римляне, пусть и умершие, обитали на более высоких уровнях реальности, чем англичане, как мертвые, так и живые. Английский язык, будучи живым, изменчивым и беспорядочным, был лишен спокойствия и завершенности образцов, которые выкладывал Лили на анатомический стол для препарации. Конечно, существовал Джеффри Чосер, но его язык был причудливым, и его стихи не годились для зубрежки. Чтобы овладеть культурой, человеку следовало войти в античный мир. Величие греков признавали, но в округе было мало греческих школ, особенно в таком маленьком городке, как Стратфорд. В университетах больше внимания уделяли древнегреческому. Римская культура впитала греческую, и узнать все о Трое и похождениях Улисса можно было из книг латинских авторов. Латинский язык был всем. Изучение латинского не требовало, как в наши дни, каких-либо оправдывающих обстоятельств. «Сегодня, ребята, мы приступим к латинскому, и, возможно, вам будет интересно узнать, почему мы трудимся в наши дни над языком давно вымершего народа. Не зевай, Уитерби». В грамматических школах ничего подобного не происходило. Елизаветинские латинисты умели обращаться с хлыстом власти. Иногда к тому же в буквальном смысле слова.

Среди елизаветинских педагогов царило мнение, что знания в детей надо впихивать, а то и вбивать. Должно было пройти более двух столетий, прежде чем общепринятым взглядом на воспитание детей стал романтический взгляд Вордсворта и Руссо, и детей стали рассматривать как вместилище божественной мудрости. Вордсворт смотрел с трепетом на ауру преднатального знания, которая сияет вокруг новорожденного, и называл того лучшим философом. Считали, что ребенок способен к мгновенному восприятию вечной истины, а взросление рассматривали как процессе забывания, уверяли, что божественный свет меркнет в мраке повседневной жизни. Это наблюдение было давно представлено в диалоге Платона «Федон», где показан ребенок раба, никогда ничему не обучавшийся, но под ненавязчивым руководством или обучением Сократа демонстрировавший незаурядные знания геометрии. Елизаветинцы знали этот диалог, но не воспринимали его всерьез.

Елизаветинские родители, возможно, и нежно относились к своим детям, но они не были сентиментальны. У них не имелось романтического отношения к детям, возможно, потому, что дети часто умирали, подобно сестре Уилла, и следовало отдать все силы на их воспроизведение. Даже нежелание Шекспиров расстаться с красивым именем Джоан можно рассматривать как доказательство их прагматизма. Чем скорее дети становились взрослыми, тем лучше, и родители начинали одевать их как взрослых: понимание того, что детей следует одевать как детей, возникло недавно. Сожаление, что дети так медленно учатся правильно вести себя, медленно взрослеют, выпадало на долю учителей, а не родителей, и это естественное медленное развитие считали следствием первородного греха. Грех стремились выбить; образовавшийся вакуум заполняли полезным (то есть бесполезным) знанием взрослых, и подходили к этому настолько серьезно, что для игр у детей просто не оставалось времени. Школа мрачна: старые, потертые скамьи не казались праздником жизни, хотя на партах лежала грамматика Лили.

Школьник приступал к занятиям в семь утра — зимой и в шесть — летом. После молитвы о том, чтобы стать хорошими и безгрешными мальчиками, знающими латинский, ученики принимались за зубрежку и учились до девяти, затем им позволяли позавтракать. Потом опять занятия до одиннадцати, и только после этого благословенный двухчасовой перерыв на обед. Возвращались в школу к часу, пообедав соленым мясом, отвратительным элем и черным хлебом, — все это бурчало потом в животе — и снова напряженная, утомительная работа до пяти. Дважды в неделю свободные полдня, в год — сорок дней каникул. Столь напряженный день проходил бы легче, если бы учеба была более разнообразной и если бы были разработаны гуманные педагогические приемы. Но обучение строилось не на убеждающих доказательствах, а на зубрежке. Когда-то мне было сказано иезуитом, преподавателем латинского, что слово «учиться» произошло от латинского глагола «educare», однокоренного с глаголом «manducare», что означает «есть», и не имеет ничего общего со словарным глаголом «educare», который близок к «educere» — «вытягивать», «вынимать», «извлекать». Этой фальшивой этимологией, похоже, руководствовалась елизаветинская педагогика, и «питание» было обильным, чрезмерным, чудовищно занудным.

Можно не сомневаться, что наставники Уилла видели в латинской поэзии, драматургии и истории не столько великолепную цель, ради которой занимались изучением грамматики, сколько полезный материал для иллюстрации правил. Римляне едва ли писали учебники, так что мастер Лили составил учебник грамматики. Ничего из того, что нам известно об основных педагогах Стратфордской грамматической школы во времена Уилла, не избавляет нас от подозрений, что они были, по меньшей мере, заурядными. С другой стороны, не похоже, что они были садистами. Уолтер Роше, по крайней мере, не слишком заботился об образовании, он оставил пост директора ради адвокатской практики в Стратфорде. Это произошло в 1571 году, когда Уиллу исполнилось семь лет. За ним последовал Саймон Хант, тайный католик, который, хотя и питал склонность к иезуитам, был слаб по части дисциплины. Он умер в Риме в 1585 году, малый столп контрреформации. Томас Дженкинс принял от него должность в 1575 году, он был уроженцем Уэльса, и Шекспир увековечил его в образе сэра Хью Эванса в «Виндзорских насмешницах». Сэр Хью (чье почетное звание означает не принадлежность к рыцарскому сословию, но обладание званием холостяка) не похож на жестокого педагога с плеткой в руках, он привлекательный и смешной. Он сопровождает выразительной мимикой некоторые из своих пауз в манере всех сценических уроженцев Уэльса (вспомним, к примеру, как Фальстаф жалуется, что обманувшие его женщины нахлобучили на него «дурацкий колпак»). Примечательно, что сэр Хью экзаменует в латинском языке мальчика по имени Уильям, и это позволяет миссис Куикли отпускать неуклюжие шутки о том, что «дура это и есть дура», и «hune, hanc, hoc», превращенное в «хунк, хок», кажется ей «не то лаем, не то хрюканьем... то ли хари поют хором, то ли харям дают корм»1. Очень слабо соображающий мальчик, возможно, взят непосредственно из 1575 года, когда Дженкинс только пришел в школу, а Уиллу было всего одиннадцать лет.

Не возникает сомнений, что Уилл кое-чему научился, возможно, получил многие знания именно из латинских текстов, которые читал в школе. Он любил Овидия и, вероятно, испытывал радость, когда, ближе к концу века, Фрэнсис Мерез писал: «Как душа Эвфорба, по мнению древних, воплотилась в Пифагоре, так сладкозвучная, мудрая душа Овидия живет в медоточивом и сладостном языке Шекспира». Классические образы пьес часто взяты из «Метаморфоз» Овидия, пятнадцати книг мифологических историй, которые слабо связаны с темой чудесных превращений. Здесь присутствуют многие греческие и римские мифы и даже, как bonne bouche2, убийство и обожествление Юлия Цезаря. История Пирама и Фисбы, с которой большинство из нас впервые познакомилось в «Сне в летнюю ночь» и затем никогда не воспринимало серьезно, присутствует в книге IV, вместе с Персеем и Андромедой (любовники, преодолевающие немыслимые препятствия, Пирам и Фисба волей случая оказываются чужестранцами: они родом из Вавилона, а не из Греции или Рима). В книге X юный Уилл прочитал о Венере и Адонисе, но, вероятно, задумал сделать о них свою собственную поэму только тогда, когда миф, похоже, вторгся в его личную жизнь: об этом мы поговорим ниже. Прозерпина, которую «Зимняя сказка» одаривает уорикширскими цветами, появляется в книге V. Все мифы этого времени года, использованные в стихах и драмах, присутствуют там, в «Метаморфозах».

Книги Лили были разложены по партам, чтобы ученики усвоили теоретические основы латинского поэтического языка

Похоже, что Уилл изучал Овидия не только в оригинале. «Метаморфозы» были переведены Артуром Голдингом и опубликованы в первые несколько лет жизни Уилла. Эзра Паунд говорит: «Дано ли нам... узнать нашего Овидия, пока мы не откроем его в Голдинге? Найдется ли среди нас такой знаток латинского языка и обладатель такого воображения, что Голдинг не отбросит на его разум тени и блеска, присущего оригинальному тексту, который ощущается во всем, что выходило из-под его пера?»

Перевод сделан старым «четырнадцатисложником»: семь ямбических стоп в строке, и Уилл должен был сознавать их относительную неразработанность. Но английскую поэзию следовало изучать, и, если высокопарная мелодика Ренессанса еще не появилась, сюжетно-тематический материал в ней уже имелся: этому можно было научиться по умело сделанному переводу.

Прекрасный перевод избранных глав «Энеиды» Вергилия сделал граф Сарри и опубликовал в 1557 году, до рождения Шекспира. В нем представлена экспериментальная метрическая система, которая видоизменит все лицо английской литературы и сделает возможным появление елизаветинской драмы в том виде, в каком мы ее знаем.

«Энеида» была переведена белым стихом — форма, которую Сарри изобрел, чтобы передать нерифмованный гекзаметр Вергилия. Конечно, бессмысленно представлять, что случилось бы с елизаветинской драматургией (или мильтоновским эпосом), если бы Сарри не попытался найти удобный размер для передачи латинской эпической поэзии. Кто-то стал бы использовать белый стих, или драмы писали бы рифмованными строфами, которых так много в «Ромео и Джульетте» и «Ричарде II». Но белый стих уже существовал за семь лет до рождения Шекспира, и этого могло бы не быть, если бы англичане не ценили классику так высоко, что хотели ввести ее в английскую поэзию. Новая литература часто рождается из переводов древней.

Можно не сомневаться, что и другие римские поэты, подобно Овидию и Вергилию, вошли в жизнь обитателей Стратфорда: конечно, Гораций, возможно, какие-то стихи Катулла и Лукреция. Что касается прозы, это могли быть Ливий, Цезарь, Тацит (хотя к Тациту следовало относиться с опаской: он слишком часто нарушал правила грамматики мастера Лили). Смесь нравственных поучений и биографических сведений, которая так пришлась по душе елизаветинцам, можно было почерпнуть из «Жизнеописания двенадцати цезарей» Светония. Плутарх — великий моралист, и его «Сравнительные жизнеописания», содержащие двадцать три пары биографий римлян и греков, могли бы как нельзя лучше способствовать повышению образовательного уровня исследующих философский курс, но Плутарх писал по-гречески. Вероятно, позднее Уилл (или, возможно, даже в школьные годы) читал Плутарха в переводе Норда, сделанном с французского перевода Амьё. В своих римских драмах Шекспир точно следовал Норду. Это легко доказать (возьмем наиболее яркий пример), если сравнить описание Нордом барки Клеопатры с той же сценой, написанной Шекспиром белым стихом и удивительно преображающей скупые donnée3 Норда. Мы видим Уилла, сверяющего свои строки с лежащим перед ним в качестве путеводителя переводом Норда. Таковы прозаические факты; небольшая манипуляция превратит их в поэзию. Холодный Норд (север) превращается в жаркий юг (поскольку речь идет о Египте) несколькими волшебными росчерками пера. Вот перед вами Норд:

«...она отправлялась в путь не иначе как на своей барке, по реке Кидн; корма барки была золотая, паруса — алые, а весла — серебряные; флейты, гобои, цитры, виолы и другие инструменты, которые звучали на барке, задавали ритм гребцам. А сама она возлежала под навесом из золотой парчи, как богиня Венера, какой ее обычно изображают живописцы, и по обе стороны от нее стояли прелестные, красивые мальчики, настоящие купидоны, с маленькими опахалами в руках, которыми они обвевали ее. Ее придворные дамы и также знатные дамы, самые красивые из них, были наряжены как нимфы нереиды (это водяные наяды) и как грации; некоторые стояли у руля, другие занимались снастями и канатами барки, которая источала столь удивительно сладостный аромат благовоний, что благоухала вся пристань, заполненная бесчисленным количеством народа. Некоторые следовали за баркой вдоль берега, люди даже специально выбегали из города, чтобы посмотреть на прибытие царицы. Так что в конце концов скопилось столько народа, чтобы только посмотреть на нее, что Антоний, покоившийся на своем императорском ложе, остался один на рыночной площади в ожидании аудиенции...»

И Шекспир:

Ее корабль престолом лучезарным

Блистал на водах Кидна. Пламенела

Из кованого золота корма.

А пурпурные были паруса

Напоены таким благоуханьем,

Что ветер, млея от любви, к ним льнул.

В лад пенью флейт серебряные весла

Врезались в воду, что струилась вслед,

Влюбленная в прикосновенья эти.

Царицу же изобразить нет слов.

Она, прекраснее самой Венеры, —

Хотя и та прекраснее мечты, —

Лежала под парчовым балдахином4.

Римляне писали пьесы, и Плавт и Теренций должны были войти в повседневную жизнь Стратфорда. «Комедия ошибок» указывает на внимательное изучение Уиллом пьесы Плавта «Два Менехма». Но весьма сомнительно, что в начале своей карьеры драматурга, не имея в кармане ни пенса, он нашел бы время для чтения Плавта, чтобы понять, как писать фарс о путанице с близнецами. Уилл читал эту пьесу в школе или (еще одна возможность, как мы увидим) изучал ее в школе и настолько запомнил пьесу, что взял в качестве образца для ученической комедии. Вполне допустимо, что под руководством Дженкинса, который, возможно, имел актерский дар наряду с ораторским пылом, мальчики из Стратфордской грамматической школы действительно ставили «Два Менехма» или какую-то другую пьесу Теренция или Плавта, на которую приглашали гордых и ничего не понимающих родителей, и что Уилл с самодовольным видом ходил по импровизированной сцене и декламировал на иностранном языке.

Но если еще не в душе нашего героя, то во внешнем мире Теренций и Плавт расчищали дорогу для профессиональной драмы. Николас Юдолл, директор школы в Итоне, которого сместили с должности по какому-то необычно серьезному обвинению и который позднее стал директором более терпимой школы в Вестминстере, умер за восемь лет до рождения Шекспира, но при жизни успел сочинить первую английскую светскую комедию «Ральф Ройстер Дойстер». Нет нужды говорить, что он использовал римские комедии. Томас Тассер, автор «Ста надежных способов экономии», жаловался, что его резко раскритиковал Юдолл «за ошибку самую ничтожную, если она вообще существовала», так что учитель вполне мог стать как садистом, так и замечательным трагиком. Или, возможно, Юдолл любил драму за свист кнута из сыромятной кожи.

Полагалось также изучать трагедии Сенеки, хотя следовало ценить в нем не драматурга, а очень влиятельного философа-моралиста, который импонировал елизаветинским педагогам. Сенека жил при Калигуле, Клавдии и Нероне и имел серьезные основания для выработки стоических взглядов на жизнь и смерть, которую так часто изображали на гравюрах в тюдоровской Англии. Сенека навлек на себя ненависть Калигулы, был изгнан из Рима по наущению Мессалины и, снова вернувшись в Рим, совершил самоубийство в самый мрачный период тирании Нерона. Он учил сохранять достоинство в превратностях судьбы, восхищался непреклонной стойкостью простого человека, проповедовал добродетели в духе конфуцианской «добросердечности»: в его произведениях, кажется, встретились христианский и языческий миры. Т.С. Элиот видит отголоски проповедуемого им стоицизма в упорстве проявляющих показной оптимизм шекспировских мятущихся трагических героев. Этот вопрос о формальном влиянии Сенеки, как сочинителя камерных трагедий (трагедий скорее для частного цитирования, чем для публичного действа), нам предстоит рассмотреть ниже. В школьные годы Уилл, возможно, редко обращался к Сенеке как к драматургу. Когда пришло время написать собственные первые трагедии, он обратился к переводчикам и подражателям. «Горбодук», первый известный отрывок трагедии Сенеки на английском, был поставлен перед королевой в 1561 году, за три года до рождения Шекспира. «Десять трагедий» были переведены в 1581 году. Так что начинающему драматургу не было необходимости обращаться к латинскому тексту.

Если Уилл еще мальчиком читал римских писателей в переводе, откуда он брал книги? Известно, что Джон Бретчгердл, местный пастор, имел довольно обширную библиотеку. И давал книги тем, кто ими всерьез интересовался. В городе наверняка были и другие собиратели книг. Кое-кто сомневается в том, что Джон Шекспир, переживавший трудные времена, все же выдавал своему сыну-школьнику деньги на покупку книг. И тот ставил их на свою личную полку в спальне, которую делил вместе с братом или братьями. Мальчик, мечтающий о книгах, всегда так или иначе достанет их. Особенно если его дальнейшее образование целиком связано с книгами.

Богатство знаний, проявляющихся в пьесах Шекспира, заставляет некоторых сомневаться, что эти знания произросли на почве сельской грамматической школы. В XIX веке многие начали утверждать, что пьесы Шекспира написаны Бэконом. Они считали, что только высокоэрудированный человек, с университетским образованием, прекрасно знающий законодательство и науки, смог бы написать работы, традиционно приписываемые актеру из коровника или свинарника Уорикшира. Я не хочу вникать в тайнопись, которая заставляет последователей Бэкона видеть в слове «honorificabilitudinitatibus» («Бесплодные усилия любви», акт V, сцена 1; бессмысленное слово, склеенное из ряда латинских слов и слогов) шифр для фразы: «Эти пьесы, детище Ф. Бэкона, сохранены для мира», хотя Бэкон имеет право претендовать только на эту бледную комедию, и то не целиком, а без песен в конце. Достаточно заметить, что существуют люди, которые тратят время (употребленное бы с большей пользой на то, чтобы перечитать ради удовольствия пьесы), чтобы опровергать авторство Шекспира и приписывать его пьесы не только Бэкону, но и вообще титулованному лицу или человеку с добротным университетским дипломом. Имелось много кандидатов на звание истинного автора, от графа Оксфордского до самой Елизаветы I. Наименее невероятная атрибуция состоит в том, что пьесы написаны приятелем Уилла, драматургом Кристофером Марло, который, как полагают, притворился мертвым, чтобы сбежать от своих врагов, и потом, находясь в изгнании, писал, используя имя Шекспира. Эта теория имеет собственную загадку, но она более уместна в кроссворде или детективном романе.

Считается, что со своей бесплатной грамматической школой Шекспир не мог стать высокоэрудированным человеком. Для этого ему нужно было окончить какое-либо более достойное учебное заведение. И совершенно очевидно, что никакого другого образования у него не было. Нет никаких сведений, что он посещал университет. Он женился, когда ему еще не было двадцати, и, кроме того, откуда бы взялись деньги? Но глупо утверждать, что высокое искусство нуждается в высшем образовании. Любой крестьянин может писать, и писать хорошо. Любой крестьянский писатель может, читая соответствующие книги и обладая сметливым умом, создать иллюзию великолепного, не книжного, знания мира. Пьесы Шекспира, благодаря чисто художественным приемам, создают иллюзию, что их автор много путешествовал, испробовал все мыслимые профессии, преклонял колено при дворах отечественных и иностранных. Блестящие достоинства заставляют предполагать эрудицию и опыт, которые на самом деле здесь вовсе не обязательны: художнику не надо быть придворным, путешественником или ученым, хотя он может создавать таких людей силой своего воображения. Последователи Бэкона и остальные еретики обманываются, думая, что работа художника сродни работе ученого: эта пьеса показывает знание законодательства, поэтому ее создатель должен был изучать юриспруденцию; действие той пьесы происходит в Неизведанной стране, поэтому драматург путешествовал по ней. Поклонники Бэкона не принадлежат к пишущей литературной братии, в этой среде хорошо известно, как работает мозг профессиональных писателей.

«Я... был воришкой, прикарманивал мелкую дребедень»5 — это Автолик из «Зимней сказки», это также Шекспир, а на самом деле — любой драматург или писатель. Писатель нуждается в мизерном количестве психоаналитической терминологии: ему не надо знать всего Фрейда; он просто находит что-то в словаре в мягкой обложке или у знающего человека, встреченного в автобусе. Ему нужно что-то узнать о Мадагаскаре или Чаттануге, так он спросит у моряка, который бывал там. Писателя узнаешь по его библиотеке, чье содержимое не радует глаз и не свидетельствует о склонности владельца к систематическому чтению. Вместо фаланг томов в роскошных переплетах там увидишь старые справочники по скачкам, астрологические альманахи с загнутыми уголками страниц, юмористические журналы, подержанные словари, ненаучные исторические сочинения, записные книжки, полные странных фактов, собранных во время пребывания в больницах или в магазинах набивщиков чучел. И когда Шекспир собрал библиотеку, если таковая у него имелась, вряд ли она походила на бэконовскую.

Никакой запас академических знаний не может наградить потенциального писателя одним — даром слова. Знания могут обогатить его словарный запас, как обогащает его общение с грузчиками на большом рыбном рынке «Биллингзгейт» или с битниками, но они не способны научить искусству складывать слова в новой и удивительной манере, которая чудесным образом отразит никому не ведомую правду жизни. Непревзойденная мощь Шекспира во владении родным языком развилась из природных способностей, но воспитать ее мог только родной язык, предмет, который не проходили в его школе.

Нет ничего уникального в его любви к грубости и нежности языка, к которому в мире все же начали относиться серьезно. Английский — не язык дипломатии, иностранные ученые видели мало смысла в изучении его. И многие отечественные ученые, Бэкон среди них, предпочитали доверять свои сокровенные мысли латыни (латинский язык, будучи уже языком мертвым, умереть не мог). Любви к английскому Шекспир научился не из литературы. В ней был Чосер, и он доказал потомству, что будущее английского лежит в одном из его диалектов — английском восточной части центральных графств Англии, на нем говорили при дворе и в университетах, это был язык правительства и образованного общества. Но Чосер писал в то время, когда этот диалект был готов к фундаментальному изменению (в отличие от тех других диалектов, шотландский и ланкаширский среди них, на которых создавали литературные произведения, но на этих диалектах не говорили в столице, и они были лишены той внутренней жизни, которая должна была поддерживать их развитие). Если в школьные годы Уилл научился любить английский, то не потому, что на нем писали великие люди, но потому, что это было богатое народное средство выражения, питавшее его мысли.

Народ тюдоровской Англии, подобно современным ирландцам, любил почесать языком. Легко представить народную речь, торопливую, бурлящую, прозаически меткую. Неправильно употребляемые слова создавали комический эффект, но самих говоривших это не смущало. Возможно, это и был тот способ передачи информации, о котором говорил Мак-Луэн, и он демонстрировал наивысшую функцию языка: устанавливать в темноте контакт с братьями по разуму. Сомневаюсь, что человек научился говорить, чтобы обмениваться информацией или эмоциями; скорее речь понадобилась ему для того, чтобы с заходом солнца, а вместе с ним исчезновением уютного видимого мира, он мог бы удостовериться, что не остался один на один с ужасными призраками ночи. Как только задумаешься об этом, становится понятно, что речь не является на самом деле средством общения: в ней полно ошибок и извинений за неточно найденное слово; нам не помешало бы позаимствовать у животных издаваемые ими звуки и телодвижения, которые, как всем известно, человек считает примитивными. Представьте себе речь в виде мерцающей звуковой свечи, и простого акта поддержания ее света становится достаточно. Сказки, сплетни, загадки, игра в слова — все это помогает коротать время в темноте, и именно из них, а не из нужды подробно излагать факты или оценивать события возникает литература.

Шекспир впитывал в себя разговорный язык провинциального городка. Речь его жителей не слишком отличалась от оживленной беседы лондонского общества. Стоит только прочитать памфлеты Нэша, Грина, Деккера и остальных, чтобы понять, как много людей из разных слоев общества любило поболтать; порой это была блестящая, остроумная болтовня, ее вели исключительно ради процесса речи, а не ради какого-то конечного продукта этого процесса. Добавьте сюда различные обрывки знаний, незнакомые слова, изобретенные или заимствованные из книг, попытайтесь проследить структуру языка на основе латинского образца, вспомните живость старых деревенских сплетен, и вы приблизитесь к тому, что мы называем шекспировским языком.

Странно, что у поклонников Бэкона диалоги шекспировских пьес ассоциируются с глубокой и усердной учебой. Герой Шекспира, особенно раннего и среднего периода, болтает («prattle» — слово самого Шекспира, которым он в «Ричарде II» характеризует актерскую речь), пока его другой герой не начинает болтать прямо противоположное. Не так много лаконизма, к примеру, обнаруживается в трактатах Бэкона. Содержание диалога можно растянуть на учебное пособие, возможно менее убедительное в своей истинной ценности, чем в коммерческом взгляде, к которому тяготеют магистры гуманитарных наук на публике, но оно совершенно непригодно для судебного протокола и в описаниях иностранного путешествия. Там появится провинциальная практичность, старательно заученная вежливость, стремление быть кратким и даже уподобиться священнику: ведь для воскресной проповеди годился весь речевой спектр. Там действительно возникнет образ того, чем в идеале был поэт: сельский мальчишка, решивший побить залакированных жителей больших городов на их собственном поле, но часто слишком нетерпеливый, чтобы как следует выучить все уроки. Но то, что он выучил их достаточно хорошо, доказано самим фактом существования еретических последователей Бэкона. В конце концов, его делом было обманывать людей.

Но время для главного еще не наступило. Будущий поэт должен держать открытыми глаза и уши, впитывать мифы, узнавать повседневную жизнь сельских тружеников, местных ремесленников, черпать какие-то сведения из огромного мира, раскинувшегося за пределами Стратфорда, которые можно получить от знатных родственников и от случайных проезжих в гостинице и в семейном магазине. И любовь, или ее подобие, должна была развить эмоции и обострить чувства.

Примечания

1. Перевод С. Маршака и М. Морозовой.

2. Придержанное напоследок (фр.).

3. Данные (фр.).

4. Перевод М. Донского.

5. Перевод В. Левика.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |