Разделы

Счетчики

Глава четвертая. Трагическая геометрия

Эскизы к «Гамлету» 1901—1904 гг. Разрыв с Отто Брамом. «Первый диалог». Трактат Серлио и сценическая архитектоника Крэга. Сезанн и Крэг. Пространство, время, действие. Аппиа и Крэг.

Сложные перипетии биографии Крэга не отвлекали его от размышлений о «Гамлете». Напротив, «Гамлет» находился как бы в глубинном подтексте всех без исключения крэговских работ начала 1900-х годов. Однако свой поразительный эскиз 1899 г. Крэг на какое-то время мысленно перечеркнул, вытолкнул из сознания. Словно бы вообще позабыл однажды явившийся ему образ. Тетрадь гамлетовских эскизов, сделанных в 1901 г., никак и ничем не связана с эскизом 1899 г., новые рисунки гораздо более практичны, технически сравнительно легко осуществимы, а эстетически вполне приемлемы для тогдашней сцены, хотя бы и для сцены Лицеума. Легко было бы предположить, что Крэг в данном случае имел в виду некую конкретную цель, намеревался где-то, в каком-то театре осуществить постановку трагедии, умышленно упрощенную, суровую, избавленную от излишеств декора и костюмировки. Но никаких сведений о такого рода планах или переговорах Крэга до нас не дошло, и потому эту гипотезу, вероятно, следует отбросить.

Видимо, все-таки практичность эскизов 1901 г. несколько иного свойства. Они практичны и связаны с предшествующим театральным опытом лишь постольку, поскольку целостного всеобъемлющего замысла трагедии у Крэга еще нет. Скорее всего, это вовсе не эскизы некоего предполагаемого спектакля, а наброски, зафиксировавшие процесс поисков общей идеи произведения. Идеи, нервно и смутно пульсирующей где-то в подсознании художника, неясной, едва предугадываемой, неуловимой. Идея словно томится в ожидании формы, способной самое идею в себе сконцентрировать, организовать, собою определить.

Расхожее мнение, будто форма рождается, дабы адекватно воплотить уже «готовую», созревшую идею, чрезвычайно упрощает действительный механизм творческого процесса. В искусстве идея возникает тогда, когда форма становится видима внутреннему взгляду художника. Поиски формы суть поиски идеи, и наоборот. Сознание и подсознание участвуют в творческом акте на равных правах, мысль мертва и пассивна, пока она не определилась образно, зримо, формально.

В эскизах 1901 г. отразился период разнообразных и разнородных проб. Эскизы один с другим несовместимы, друг друга опровергают. Причем ясно, что на этом этапе самая трудная, мучительная для режиссера проблема — пространство «Гамлета».

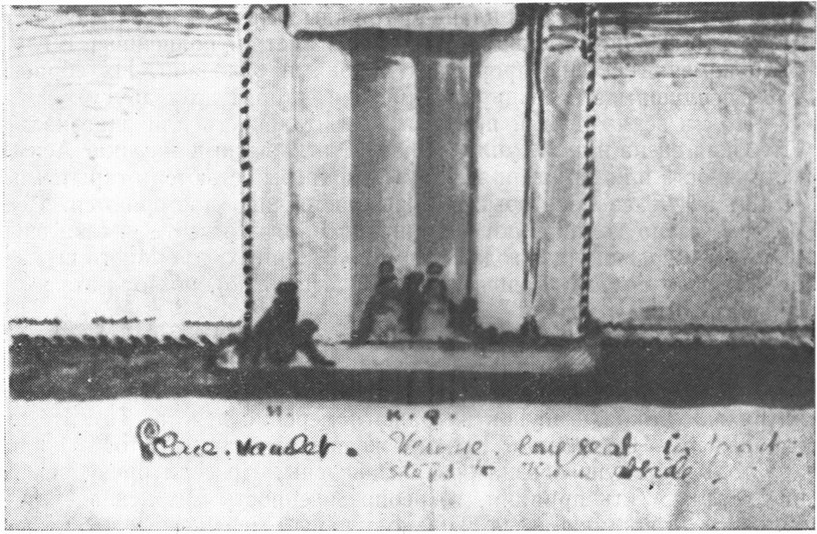

В одном случае (эскиз I акта) зеркало сцены урезано, ее края закрыты нейтральными завесами, и вся компактная, подобная барельефу композиция вписана в квадрат, вплотную придвинутый к линии рампы: чуть поодаль, в центре — силуэты короля и королевы, слева, ближе к публике — фигура Гамлета.

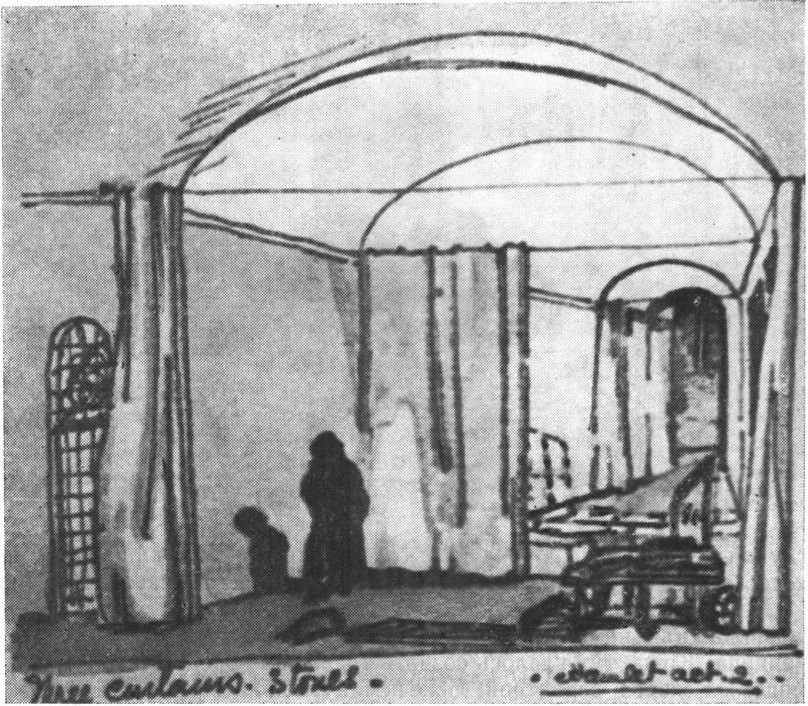

В другом случае (эскиз II акта) Крэгу нужен весь планшет. Слева направо по диагонали ведет в глубину долгая, постепенно сужающаяся (пока еще в строгом повиновении правилам перспективы) линия коридора. Коридор, перекрытый полукружиями сводов, дважды пересекают легкие занавесы. Мыслится пространство расчленяемое, меняющееся, способное по воле режиссера то сокращаться, то увеличиваться.

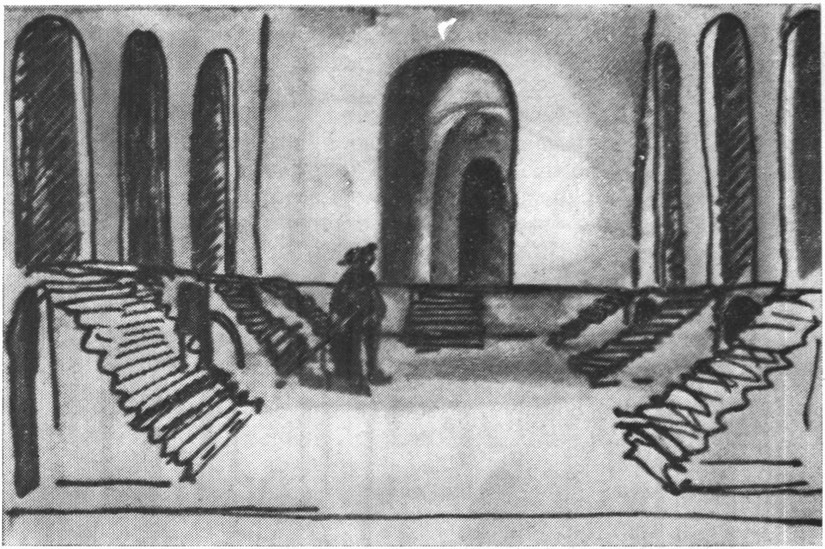

В третьем случае предлагаемая Крэгом установка не диагональна, а фронтальна, не изменчива, а тяжеловесно стабильна. Середина планшета пуста, будто предназначена для балетного представления. И справа и слева на планшет трижды вылезают навстречу друг другу громоздкие каменные лестницы. Симметрия полнейшая. В глубине каменные стены прорезаны высокими аркадами. Их абрисы тоже послушны требованиям симметрии, вторят друг другу.

Что ни эскиз, новый принцип. Фронтальность или диагональ? Глубокая сцена или же уплощенная? Статика или динамика? Асимметричность или симметрия? Все эти вопросы остаются открытыми. И тем не менее некоторые мотивы настойчиво повторяются. Все более властно доминируют вертикали. Воля к высоте явлена еще не столь энергично (два года спустя, в «Викингах» и в «Много шума» она, как мы помним, заявила о себе более гордо), но воля эта уже существует.

Во всех эскизах данной серии заметно пренебрежение к подробностям. Как и в оперных постановках, Крэг не придает значения мелочам, не фиксирует детали. На одном из набросков виден проем витражного окна. Рисунок витража намеренно неясен. Там что-то изображено. Что именно? Крэг не желает отвечать на этот вопрос.

Столь же скупо обозначены мизансцены. Но если пренебрежение деталью есть принцип, то неопределенность мизансцен — результат смутности замысла. Только однажды мизансцена, что называется, нашлась и затем надолго застряла в сознании режиссера: Гамлет, одиноко сидящий у края просцениума, а позади него, на возвышении — королевская чета. В позах Клавдия и Гертруды — недвижное величие, в позе Гамлета — тревога. Они, кажется, будут вечно восседать на троне, он готов сию же секунду вскочить с места. Кстати, как раз этот эскиз I акта — самый интересный и с точки зрения пространственной. За спинами короля и королевы плавно возносятся ввысь три сомкнутые воедино вертикальные плоскости. Их троекратное движение словно осеняет собою торжество несокрушимой власти, враждебной Гамлету, но в то же время выражает и силу его собственного одинокого духа.

Мизансцена проистекает из данной пространственной структуры, но мизансцена же и организует, «держит» всю ее форму.

Итак, три важных мотива уже брезжили в сознании Крэга: неподвижность власти, одиночество Гамлета, вертикали.

Эти мотивы развиваются затем в более поздних работах, причем нередко Крэг явно опирается на опыт недавних музыкальных спектаклей, в частности использует прием внерампового освещения прозрачных — газовых или тюлевых — занавесов. И все же начиная с 1903 г. эскизы Крэга становятся менее практичны. Если некоторые из них сценически вполне осуществимы, то другие представляют собой вольные графические вариации на темы «Гамлета»: в начале века театральная техника реализовать такого рода фантазии не могла. Симптоматично, однако, само по себе тесное хронологическое соседство «невоплотимых» рисунков, пренебрегающих условиями современной сцены, с эскизами, трезво учитывающими эти условия. Понятно, что и свободные графические импровизации, и наброски, которые можно было бы назвать «рабочими», имели одну общую цель: поиски пространственного образа трагедии.

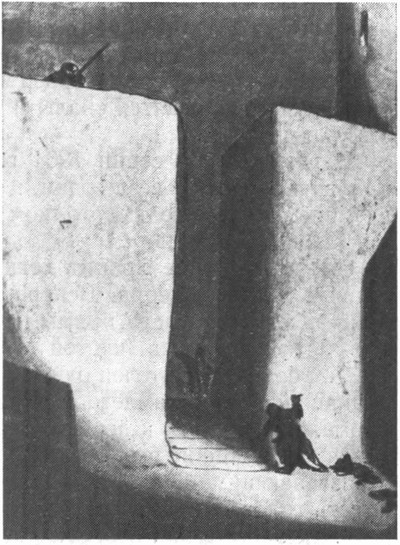

Последний из эскизов лондонского периода (1903), бесспорно, фантастичен. Перед нами два огромных прямоугольных объема, поставленных чуть наискось по отношению к воображаемой линии рампы. Оба эти прямоугольника вытянуты вверх и освещены в лоб, прямой наводкой из глубины зрительного зала. Сзади каменных глыб глухой черный фон. Между глыбами довольно широкий проем, в который дерзко заглядывает черная человеческая фигурка.

Ее порывистое движение контрастно соотнесено с грозной неподвижностью камня. Грозной потому, что вся эта статичность обманчива. Крэгу тут удалось создать тревожное предощущение близящегося сдвига, вероятной, даже неминуемой катастрофы. Тяжелые каменные глыбы могут стронуться с места, сомкнуться, и человеческая фигурка тотчас же будет раздавлена. Вверху, на высоте левой глыбы виднеется еще одна человеческая фигура, ее контур почти сливается с мрачной чернотой фона.

Черный непроглядный фон воспринимается как некая самостоятельная субстанция, как инфернальная тьма. Могучая твердь каменных объемов ей тайно аккомпанирует: вся материальная структура композиции враждебна человеку.

Эскиз не нуждается в пояснениях: совершенно очевидно, что перед нами — зачин трагедии, сцена стражников. Столь же очевидно и общее восприятие Эльсинора: каменной тверди, чья тяжесть смертельно опасна для живой плоти и живой души.

Серия эскизов 1904 г., выполненных уже в Германии, свидетельствует о том, что теперь внимание Крэга приковано в первую очередь к самому Гамлету и что взаимоотношения Гамлета с пространством трагедии ощущаются по-иному, словно бы в ином измерении. Гамлет — сильнее пространства, подчиняет пространство себе. Эскиз 4-й сцены I акта (где Гамлет следует за Призраком) очень красив, тут доминируют вертикально падающие сверху вниз складки занавесов, в узенькую щель между которыми смотрит бледный диск луны. Гамлет стоит чуть правее просвета, в глубине коридора, ведущего вдаль, туда, где угадывается белеющая под луной высокая фигура Призрака. В правой руке принца зажженный факел.

Призрачность и воздушность рисунка заставляют вспомнить фактуру таких постановок, как «Дидона и Эней» или «Ацис и Галатея». Кстати, этот эскиз вполне осуществим, сцена 1900-х годов могла бы его принять и воплотить.

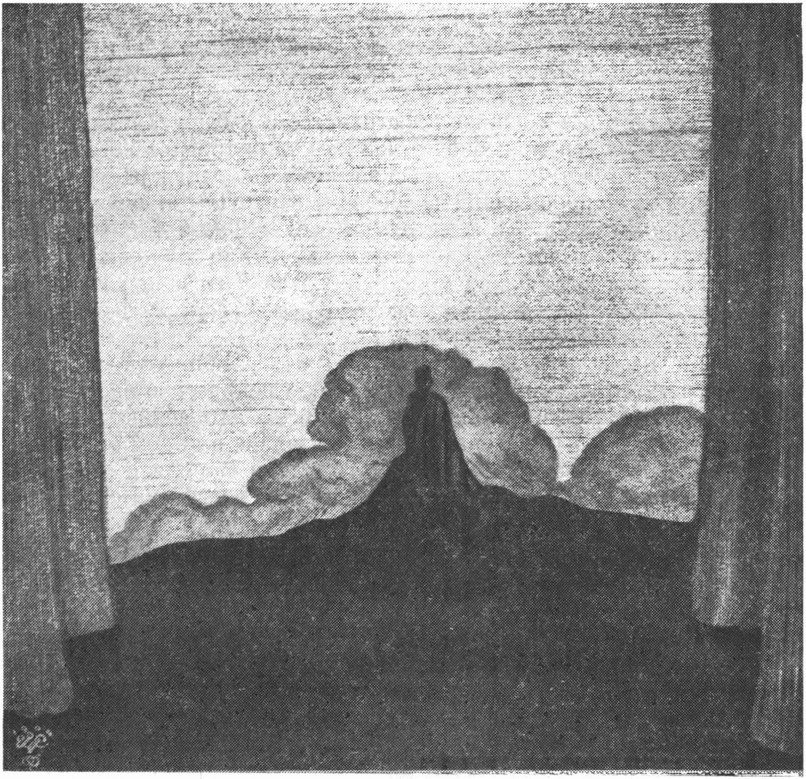

Точно так же не составило бы особого труда и сценическое воплощение эскиза следующей, 5-й сцены I акта. Призрак исчез, Гамлет смотрит ему вслед. Фигура Гамлета расположена в центре сцены, как бы венчая собой вершину скалы. Герой стоит вполоборота к зрительному залу, напряженно вглядываясь в бесконечную глубину и даль. Там, на бледном фоне рассветного неба, клубятся облака. По краям композиции и справа и слева виднеются складки раздвинутого театрального занавеса. Гамлет, который клянется выполнить веленья Призрака, одинок, но бесстрашен. Его образ монументален, фигура принца, вырастая над скалой, сама, кажется, высечена из скального камня. Земля воспринята как пьедестал героя, герой — как единственный обитатель пустой Земли.

Один из эскизов 1904 г. запечатлел Гамлета в момент, когда он начинает монолог «Быть или не быть». Почти весь лист занимает огромное, широкое и высокое, забранное тонкой решеткой окно. Из окна льется сильный поток света, разрезающий пространство пополам, причем фигура Гамлета в глубине сцены стоит на границе света и тьмы, бытия и небытия. В пределы помещения вплывает и стелется над головой принца белое облако. Эта странная фантазия смела и многозначительна. Для центрального монолога трагедии тесны рамки интерьера, хотя бы и величественного, хотя бы и выразительно расколотого надвое, разъятого пополам тьмой и светом. Облако, Гамлету невидимое, но как бы его осеняющее в этот роковой момент, связало интерьер с далеким пространством там, за окном, где громоздятся скалы и тянутся к небу корявые древесные стволы.

В графической серии 1904 г. звучание гамлетовской темы монологично. Гамлет везде один, и фигура его видится издали — он в глубине сцены, нельзя толком разглядеть ни выражение лица, ни одежду принца.

Эти эскизы еще хранят легкий след характерной капризности кривых линий модерна. Вскоре текучие, завихряющиеся линии исчезнут, уступят место прямым углам и суровым, твердым очертаниям геометрически чистой формы.

Тем более удивителен один из эскизов 1904 г., вдруг смело приблизивший к нам Гамлета и запечатлевший его в современном костюме. Прислонясь к дереву, спрятав руки в карманы брюк, на нас глядит мужчина не первой молодости, с худым изможденным лицом, с развевающимися на ветру волосами. Высокий лоб, начинающая лысеть голова, в глазах и в плотно сжатых тонких губах сухая горечь. Шею окутывает небрежно повязанный шарф. Из-под клетчатого свитера видны рукава белой рубашки.

Он скорее принадлежит миру Чехова, нежели миру Шекспира. Одиночество героя не оставляет никакой надежды, хотя глаза всматриваются не в себя и не в окружающее, а в тот далекий мир, который будет через 200—300 лет и ради которого он призван действовать. Стоит ли будущее усилий, к которым вынуждает Гамлета его судьба? Кажется, целиком этому вопросу и посвящен рисунок. Странно, что в год, когда умирал Чехов, и в той самой стране, где он умирал, могло возникнуть подобное представление о Гамлете.

Спустя двадцать лет Крэг скептически отзывался о новомодных попытках сыграть Гамлета в современном костюме. «Я не люблю, — говорил он, — современное платье в этой роли». Тем не менее «некоторые элементы» сегодняшней одежды он и тогда считал для Гамлета приемлемыми, в частности, например «шерстяной свитер или шарф». (Вряд ли эти слова были известны Ю.П. Любимову, в 1971 г. предложившему Гамлету — В. Высоцкому черный шерстяной свитер.) Что же касается собственно рисунка 1904 г., то Крэг комментировал его с веселым недоумением: «Я допускал, значит, что эдакий современный джентльмен, засунувший руки в карманы, может быть преподнесен лондонской аудитории как принц Гамлет?»1

Да, он это допускал, и можно понять, почему. «Гамлет» никогда не казался Крэгу пьесой, суть и события которой могут быть вовсе отстранены от нынешней жизни и отодвинуты в туманную даль прошлого. Как раз наоборот, «Гамлет» представлялся ему трагедией, всякий раз, при любой подлинно серьезной ее постановке, непременно смыкающейся с новой действительностью.

Главная особенность данной пьесы, считал Крэг, состоит в том, чтобы судьба Гамлета, в сущности, снова и снова повторяется, когда отношения между личностью и обществом, личностью и временем обретают остроту непримиримого противоречия. Трагедийная ситуация Гамлета существенно отличается от ситуаций, в которых действуют Лир, Фауст или Дон Кихот. Ибо обстоятельства, вынуждающие Гамлета поступать так или иначе, не Гамлетом созданы, сложились независимо от его воли. Трагедия ждет принца, и он должен вступить в ее черные пределы. У Гамлета нет возможности избрать другую ситуацию или обойти эту. Трагический герой не выбирает ни отечество, ни эпоху, когда ему суждено жить и принимать решения. Но ни страна, ни эпоха тоже подчас не знают, что Гамлет уже вступил в данное пространство и в данное время, что в ситуацию вошел герой, и она тотчас же стала трагической.

В нашем столетии гамлетовская тема не однажды тревожно отзывалась на вопрошающий голос времени. Поэты, вглядываясь в смуту и злобу дня, отождествляли себя с Гамлетом (вспомним блоковское «Я Гамлет. Холодеет кровь...» или пастернаковское «Гул затих. Я вышел на подмостки»). Когда Крэг нарисовал Гамлета в современной одежде, он тоже хотел отождествить шекспировского героя с человеком наших дней.

Поиски продолжались, и уже в 1904 г. принесли наиболее удачный результат — эскиз «Мышеловки». Сценическое пространство тут распахнуто вширь до бесконечности, его черные пределы никак и ничем не ограничены. На заднем плане в ярком полукруге света венценосная пара. Высоко над головами Короля и Королевы прочерченная в небесах узкая, тоже изогнутая гигантским полукругом светящаяся линия, которая не обозначает ничего. Это просто высокий нимб, ореол, долженствующий указать всем, кто посмеет усомниться, что власть есть власть. Слева и справа от властителей виднеются едва различимые, утопающие в черноте фона фигурки придворных. У ног Короля и Королевы распростерт огромный круг света: своего рода арена. Тут исполняется пантомима, тут дерзкий гистрион, освещая себе путь фонарем, широкими, скользящими шагами крадется к жертве.

Клавдий и Гертруда посажены фронтально, а мим, играющий роль убийцы, движется боком к зрителям. Виден его искаженный волнением профиль. Королевская чета монументально статична и пассивна. Фигура гистриона являет собой торжество динамики. Лицедей — вот кто владеет освещенным пространством!

Решение фона в данном случае самое радикальное. Вместо обычного плоского задника, так или иначе освещаемого, Крэг создает огромную полусферу, сплошь затянутую черной материей. Темный, даже черный фон и прежде появлялся на его рисунках (в частности на эскизе 1903 г.). Но на этот раз темнота возведена в принцип: персонажи возникают из мрака и уходят во мрак, их окружает и над ними нависает непроглядная ночь.

Среди персонажей мы, однако, не видим Гамлета. В 1904 г. тема власти и тема Гамлета шли в сознании Крэга параллельными потоками, не соприкасаясь и не пересекаясь. Крэг никак не мог два эти мотива свести воедино. Год спустя он даже, совершенно, казалось бы, нелогично — после нескольких лет работы над эскизами! — заявил, что ставить «Гамлета» на сцене вообще невозможно. Ибо «Гамлет» написан «не для зрения, а для слуха», что это чистая поэзия, которая достигла апогея тогда, «когда Шекспир написал последнее слово своего произведения». И, значит, наивно полагать, будто сцена в состоянии существенно дополнить это произведение «жестами, декорациями или танцами»2.

«Гамлет», акт III, сц. 1 («Быть или не быть»), 1904

К проблеме сценической «невоплотимости» «Гамлета» (о чем и писал в начале XIX в. Чарльз Лэм) Крэг возвращался и позже — вплоть до той поры, когда он, наконец, приступил к реальной работе над постановкой трагедии. Что же касается процитированных выше суждений, то они были высказаны в небольшой книжке «Искусство театра», поначалу изданной в немецком переводе (летом 1905 г.) в Берлине, а затем (осенью того же года) по-английски в Лондоне. Сочинение Крэга наделало много шуму. Это и неудивительно, ибо оно явилось первым манифестом режиссерского театра, первой попыткой отчетливо осознать и определить миссию режиссера в современном искусстве.

Крэг написал свой воинственный трактат после скандального разрыва с Отто Брамом, который поручил ему постановку «Спасенной Венеции» Томаса Отвея в берлинском Лессинг-театре. Английская трагедия конца XVII в., переведенная и переработанная Гуго фон Гофмансталем, по многим соображениям Брама никак не устраивала. Последовательный и упрямый натуралист, Брам признавал только современные пьесы. У него был «пиджачный» театр, и необходимость выводить на свою сцену актеров, наряженных в старинные костюмы, Брама раздражала. Кроме того, его удручали стихи. Однажды Отто Брам торжественно заявил, что в его театре стихотворная речь зазвучит только тогда, когда стихами начнут разговаривать в обыденной жизни. Теперь, однако, он готов был разрешить молодому англичанину все: и трагедию из давно прошедших времен, и забытые наряды, и проклятые стихи. Конечно, такая уступчивость объяснялась отнюдь не прекрасными рекомендациями, которые дал Крэгу граф Гарри Кесслер. Дело было в том, что позиции Брама пошатнулись, он только что был вынужден уступить Максу Рейнхардту Немецкий театр, где царствовал целое десятилетие, и перейти в менее престижный Лессинг-театр. Приглашение Крэга явилось прежде всего попыткой противопоставить что-то новое громким успехам опасного конкурента, а согласие включить в репертуар «Спасенную Венецию» — первой стилистической уступкой Брама.

Короче говоря, Брам сознательно шел на компромисс. Тем не менее он хотел, естественно, оставаться полновластным хозяином своего театра.

Что же касается Крэга, то поначалу он с видимой готовностью двинулся навстречу Браму, вовсе не желая его пугать или шокировать, более того, стараясь учитывать вкусы «работодателя». Эскизы к «Спасенной Венеции» свидетельствуют о миролюбии Крэга. Выполненные в цвете, акварелью, они скромно и красиво соответствуют требованиям достоверности, столь милой сердцу Брама. На первом эскизе — солнечный дворик, скорее, пожалуй, сицилийский, нежели венецианский. Розоватая фактура каменных стен раскалена солнцем. Воздух прозрачен и сух. Небольшой дом, строгая арка входа, истертые ступени лестниц — все это на синем фоне дневного южного неба. Второй рисунок изображает внутренность старого дощатого сарая. Сквозь щели в интерьер пробиваются слабые лучи рассвета. В глубине помещения — большой прямоугольный проем распахнутых ворот, там видны силуэты двух мужчин в шляпах, плащах и при шпагах. Наконец, на третьем эскизе посреди сцены поставлен целый дом. Грузные колонны первого этажа держат всю постройку с ее окнами и балконами. Вдоль балконов развешано белье — простыни, кальсоны, ночные рубашки...

Если сравнить эскизы к «Спасенной Венеции» с тогдашними крэговскими эскизами к «Гамлету», то станет ясно, что в данном случае он ставил перед собой довольно традиционные задачи. Пространство мирное, планировки очень изящны, просты, спокойны. Казалось, его решение могло бы удовлетворить Брама. И все-таки конфликт произошел.

Страсти вспыхнули по смешному поводу. На одной из декораций Крэг мелом, беглым абрисом обозначил дверь. Такая мера условности Браму была попросту непонятна. Брам потребовал, чтобы Крэг устроил настоящую дверь, которая могла бы закрываться и открываться. «Вход есть вход, а выход есть выход!» — твердил он. И, не обращая внимания на протесты Крэга, прорезал в заднике прямоугольное отверстие, навесил настоящую дверь с настоящей дверной ручкой. Крэг пришел в ярость, тотчас же прекратил репетиции и покинул Лессинг-театр. В открытом письме, которое поместили почти все берлинские газеты, он гневно обличал самоуправство Брама и категорически отмежевывался от испорченного спектакля. (Его письмо содержало, кстати сказать, упоминание о том, что первоначально они с Брамом договаривались не только о пьесе Отвея — Гофмансталя, но и о «Гамлете».)3.

Злополучная дверь, из-за которой рассорились Брам и Крэг, поистине знаменательна. Браму нужна была бытовая форма связи сценического действия с житейской реальностью. Коль скоро на сцене есть настоящая дверь, значит, должны быть стены, должен быть потолок. Крэгу же достаточно было и знака, вести действие по законам «потолочной» разговорной драмы он не желал.

Мейерхольд, который первый в России по достоинству оценил новаторство Крэга, считал, что его сотрудничество с Брамом, «вожаком натуралистического движения в Германии» и «ревностным подражателем Эмиля Золя» — просто «курьез», «насмешка»4.

Но с точки зрения Крэга весь этот инцидент имел и более широкое значение. Речь шла не о тех или иных предпочтительных для него стилистических формах, а о миссии режиссера в современном театре. В то время, когда уже реально существовали театр Антуана и театр Станиславского, театр Рейнхардта, наконец, театр того же Отто Брама, никто еще не отважился во всеуслышание заявить, что режиссер по самому характеру его деятельности призван быть полным хозяином спектакля и всего театра. Новая коллизия, сложившаяся в сценическом искусстве, требовала диктата и диктатуры режиссера — вот что существовало на деле, но оставалось невысказанным.

Книжка Крэга «Искусство театра» (написанная, как и ряд его последующих сочинений, в диалогической форме и потому часто именуемая «Первым диалогом») содержит краткое, но сильно и вызывающе резко аргументированное обоснование приоритета режиссуры и полновластия режиссера. Крэг заявлял, что «бездарные ремесленники», которые везде задают тон, могут быть оттеснены лишь тогда, когда «идеальный режиссер» подчинит себе всех, без исключения, участников спектакля: не только актеров, но и художника, и музыкантов, и даже автора текста. В частности — это его утверждение вызвало самый большой переполох — Крэг отстаивал право режиссера не обращать никакого внимания на авторские ремарки. Ссылаясь на Шекспира, который ремарок не писал, Крэг утверждал, что драматург, дающий развернутые указания по поводу декораций, костюмировки или размещения персонажей и т. п., оскорбляет театр, ибо «вмешивается не в свое дело». Если вспомнить, какое значение придавали авторским ремаркам основатели МХТ, да и многие другие передовые режиссеры того времени, то станет ясно, почему всех озадачил этот пассаж Крэга.

Сенсационной явилась и его декларация о взаимоотношениях режиссера с актерами. Пока Крэг говорил, что режиссер в театре подобен «капитану корабля», или же сравнивал режиссера с «дирижером симфонического оркестра», с ним, скрепя сердце, готовы были соглашаться. Но Крэг высказывался куда категоричнее. Он требовал беспрекословного повиновения актера малейшим режиссерским указаниям. Наиболее громкий резонанс обрело следующее место «Первого диалога»:

«Зритель. Вы считаете, что режиссер должен контролировать все движения роли Ромео, даже если роль эту играет очень хороший актер?

Режиссер. Несомненно. И чем тоньше, чем интеллигентнее актер, тем легче такой контроль. Я говорю о таком театре, где все актеры были бы людьми утонченной культуры, а режиссер обладал бы особенными, специальными дарованиями.

Зритель. Но вы же не потребуете от интеллигентных актеров, чтобы они стали чем-то вроде марионеток?

Режиссер. Щекотливый вопрос! Вопрос, который может задать только актер, не уверенный в своих силах. Кукла всего лишь кукла, она восхитительна в кукольном представлении. Но театр нуждается в чем-то более значительном, нежели кукла. Уже можно, впрочем, видеть, как некоторые актеры ощущают себя куклами в руках режиссера. Им кажется, что их дергают за веревочки, и это их крайне раздражает.

Зритель. Я их вполне понимаю.

Режиссер. А можете ли вы понять, что вообще-то актеры должны были бы желать, чтобы их контролировали?»5

Тут Крэг впервые применил по отношению к актеру термин «марионетка», смутивший всех, кто считал, что актер — самостоятельный творец, владыка сцены, властитель дум и т. п. Как развивалась эта идея у Крэга и какие формы она впоследствии обрела, мы скажем далее. Здесь же отметим только, что сразу после опубликования «Первого диалога» Крэга дружно стали обвинять в посягательстве на прерогативы драматурга и в пренебрежении искусством артистов. Автор предисловия к русскому изданию книжки Крэга, рекомендуя читателям это экстравагантное сочинение, предупреждал их, что Крэг-де считает, будто «режиссер все сделает сам», ему-де «в конце концов слов совсем и не надо, не надо драматурга», он-де «не нуждается в даровитых актерах»6.

Истинный пафос «Первого диалога» состоит в провозглашении театра самостоятельным искусством, возрождение которого возможно лишь тогда, когда режиссер сумеет выразить «Поэзию слова в гармонии декораций», костюмировки, освещения, а также в согласованном и послушном его замыслу творчестве талантливых и интеллигентных актеров. Стремление дать искусству сцены новый — поэтический — язык побуждает Крэга в «Первом диалоге» все, без исключения, конкретные примеры приводить только из Шекспира. Шекспир воспринят тут не просто как драматург, но как «сверхдраматург», величайший театральный поэт, каждое слово которого полно значения. Крэг в «Первом диалоге» отнюдь не «принижает» Поэта. Напротив, он жаждет подчинить воле и замыслам Поэта весь театр. Миссия режиссера, согласно Крэгу, как раз в этом и состоит: режиссер призван поднять измельчавшее и духовно бедное искусство театра на высоту истинной Поэзии. Во имя этой великой цели режиссер и наделяется полнотой безграничной власти.

Однако, судя по тексту «Первого диалога», для Крэга — на данном этапе его размышлений — остается зияюще распахнутой и покуда еще неразрешенной как раз проблема сценического воплощения Шекспира. Ясно одно: чтобы ставить Шекспира, считает Крэг, надо преобразовать весь театр сверху донизу. Ясно также, что Крэг верит в возможность таких радикальных преобразований:

«Режиссер. Я все же надеюсь на возрождение.

Зритель. Каким образом оно наступит?

Режиссер. Должен явиться человек всесторонне одаренный, совмещающий в себе все качества театрального мастера. Он произведет реформу и превратит театр в совершенный инструмент. Театр должен стать идеально отлаженным механизмом. Для работы с ним потребуется совершенно новая техника, и тогда-то без особых усилий появится искусство, возникнет творчество в собственном смысле слова»7.

С точки зрения духовной биографии самого Крэга, «Первый диалог» особенно интересен тем, что общий — и пока еще предварительный — замысел «идеального театра», некого нового «совершенного инструмента» или «идеально отлаженного», легко повинующегося режиссерской воле «механизма», возник в его сознании как прямой результат размышлений о Шекспире вообще, о «Гамлете» конкретно.

Переходя от одного гамлетовского эскиза к другому, Крэг все время ломал голову над вопросом кардинальной важности: каково должно быть пространство данной трагедии? Как организовать ее сценическую форму? А этот вопрос неизбежно приводил его к более широкой, в сущности, универсальной проблеме: как создать пространство, которое способно будет повиноваться режиссеру-поэту? Когда он говорил об «идеально отлаженном механизме», то имел в виду прежде всего пространство сцены, устройство сцены, функционирующее во времени, не тождественном времени реальному, житейскому.

К 1905 г., когда издан был «Первый диалог», у Крэга были уже некоторые соображения по этому поводу. Но они еще не вполне сложились, не обрели отчетливости определенных выводов и, вероятно, по этой причине в «Первом диалоге» не были высказаны.

Начиная с 1902 г. Крэг тщательно штудировал изданный в середине XVI в. трактат Себастьяно Серлио, посвященный по преимуществу теории зодчества. Во втором томе трактата Серлио содержалось обстоятельное описание здания, устройства сцены, декораций и освещения итальянского театра эпохи Ренессанса. Впоследствии в своем журнале «Маска» Крэг воспроизвел рисунки Серлио, изображавшие типичную декорацию для трагедии, для комедии и для пасторали8. Во всех трех случаях декорации, демонстрируемые Серлио, строго подчинены правилам перспективы и равномерно расположены справа и слева от центральной оси симметрии. Эти построения в более поздние времена, в XVII—XIX вв., послужили прообразом сцены-коробки и стандартных для нее «уличной» и «садовой» декораций. Следовательно, листая книги Серлио, Крэг очутился у исходного пункта эволюции, которую претерпела сцена за три с лишним столетия. Перед ним лежал первоисточник. Многие десятилетия преобразований, улучшений и усложнений в принципе ничего нового не принесли. Сцена-«коробка», с которой Крэгу предстояло иметь дело, только завершала развитие итальянского ренессансного театра.

Здесь кстати будет заметить, что в своих исканиях Крэг неизменно исходил из особой, чисто театральной реальности: из разделенности театра на две части. Он, в отличие от других новаторов, никогда не стремился приобщить зрителей к действию, вовлечь их в «игру». Идея «слить сцену и зал» казалась ему совершенно ненужной. Кроме того, Крэг не стремился также и построить новое театральное здание или хотя бы его нафантазировать, придумать.

Но если мы вспомним, что Крэг сделал в 1900 г. со ступенчатыми подмостками консерватории в Хэмпстеде, то ясно увидим один из характерных парадоксов его деятельности. Используя элементы конструкции, какие были в наличии, Крэг столь неожиданным способом их монтировал, освещал и эксплуатировал, что разглядеть первоначальные очертания данной структуры оказывалось трудно, почти невозможно. Подмостки, едва Крэг к ним прикасался, менялись будто по мановению волшебной палочки. Свое собственное — воображаемое — театральное здание он строил внутри старых зданий, не разламывая и не перестраивая, но преображая их.

Исходя из того, чем он в данном конкретном случае (и случайно!) располагает, Крэг придумывал свою форму и, с ловкостью мага, извлекал ее невероятность изнутри самого обычного помещения. Новые комбинации простейших старых элементов складывались в нечто небывалое. В идеале он хотел бы монтировать все из ничего.

Но такого рода превращения Крэг готовил тщательно, исподволь. Эскизы, которые должны были показаться его современникам неосуществимыми, во всяком случае далеко опережающими возможности тогдашней техники сцены, Крэг рисовал, отнюдь не игнорируя эти возможности, напротив, часто к ним сознательно приноровляясь и в то же время добиваясь их расширения. Он хотел заставить старую технику работать по-новому, подчинить ее новым эстетическим целям.

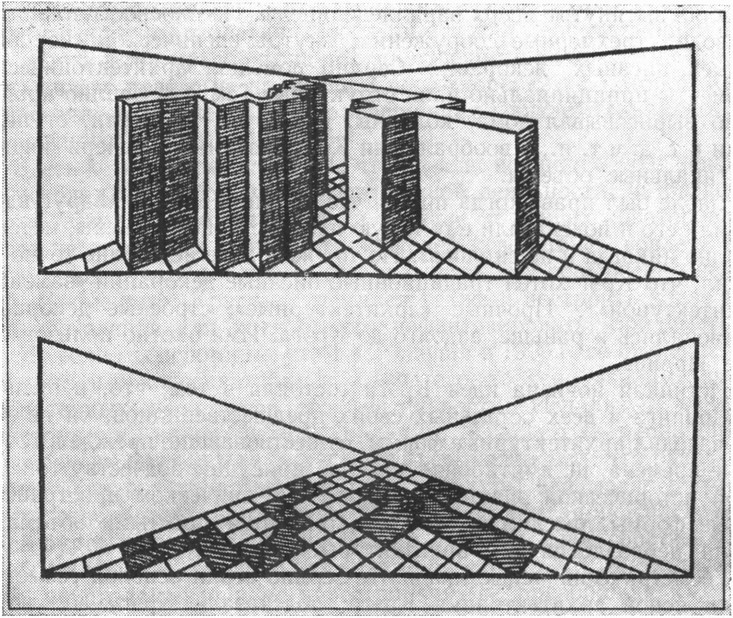

Идея, однажды осенившая Крэга, обладала удивительной простотой: он решил начать с «азбуки», с прообраза, решил попробовать, не выходя за пределы «коробки» и не ломая ее, внести в систему Серлио радикальные коррективы. На всех рисунках Серлио планшет сцены расчерчен одинаковыми по размеру квадратиками. На эту «планиметрию» Крэг не посягал, напротив, он ее сохранил и на нее опирался. Но, соединяя квадратики Серлио в прямоугольники разных конфигураций, Крэг по их периметру мысленно расставлял вытянутые вверх параллелепипеды. На плоскости планшета возводил трехмерные сооружения, внутри сценической «коробки» взамен писаных декораций Серлио помещал архитектонические элементы принципиально иной структуры. Там, где Серлио кропотливо вырисовывал дома, колонны, пилястры, капители, ступени, арки и т. д. ит. п., в воображении Крэга возникали теперь мощные вертикальные объемы.

Бабле был прав, когда писал, что рисунки Серлио «вдруг вдохновили его и подсказали ему такую идею устройства сцены, которое Серлио никогда и не снилось». Но тот же Бабле не вполне точно заметил, что Крэг хотел традиционные писаные декорации «заменить архитектурой»9. Прочные «архитектурные», строенью декорации применялись и раньше, задолго до Крэга. Ими охотно пользовался еще Ирвинг.

Истинная новизна идеи Крэга состояла в том, что, в отличие от Ирвинга и всех остальных своих предшественников, он не воспроизводил архитектурные формы, существовавшие прежде в те или иные времена, не имитировал мотивы, присущие зодчеству той или иной исторической эпохи, но творил в сценическом пространстве новые формы. Мыслил как зодчий, оперируя простыми объемами, играя первоэлементами архитектуры.

Геометрически ясные квадраты Серлио стали основой геометрически ясной архитектоники Крэга, подсказали Крэгу абсолютно прямые линии мощных вертикальных объемов, напоминающих небоскребы Манхэттена.

Возможно, фантазия Крэга в какой-то мере была навеяна проектами его новых друзей, архитекторов Иозефа Гофмана и Анри Ван де Вельде, с которыми он близко познакомился в Веймаре. Историки архитектуры рассматривают их работы в контексте движения от «art nouveau» к конструктивизму. Но в то время еще никто не отваживался, подобно Крэгу, хотя бы мысленно возвести конструктивно четкие, простые объемы на театральных подмостках и заставить прямоугольную архитектуру функционировать в трагедийном пространстве.

Сохранился чертеж 1906 г., где ясно видно, как из квадратов Серлио вырастают, словно дыбом встают, параллелепипеды Крэга.

Забегая на год вперед, скажем, что скоро Крэга осенила еще более смелая идея: он догадался, что вертикальные объемы должны придти в движение. Как только они задвигались, переменился весь театр. Пока задержимся на этом моменте крэговских исканий и попытаемся понять, что означала — и зачем понадобилась — геометрически простая архитектоника, воздвигнутая воображением Крэга взамен рисованных декораций Серлио.

Планшет Серлио и архитектоника Крэга

Высказывалась — и не однажды — гипотеза, согласно которой крэговская система упрощенных, схематизированных объемов обладает внутренним родством с пространственными композициями Сезанна10. И хотя мы не располагаем конкретными сведениями о том, как относился Крэг к живописи Сезанна, не знаем даже, успел ли с ней в начале 900-х годов познакомиться*, тем не менее сходство действительно чувствуется, а общность направления исканий неоспорима. И Сезанну и Крэгу в равной мере присуща «любовь к геометрии», и для Сезанна и для Крэга геометрическая простота объемов служит формой и способом создания принципиально новой картины мира. Геометрия выступает и у живописца и у режиссера как сила абстрагирующая, как инструмент обобщающей мысли. Эта воля к абстракции, к постижению сущности, высвобожденной из-под обманчивой поверхностной оболочки, выводит Сезанна за стилистические пределы импрессионизма, а Крэга — за стилистические границы символизма.

«Выявляя структуру под поверхностью, богатой нюансами», Сезанн, как заметил Джон Ревалд, «сознательно шел дальше внешней видимости предмета, которая удовлетворила бы, скажем, Моне»11. Однако «внешняя видимость» сохраняла за собой все прежние права. Сезанн-пейзажист как бы прощупывал конструкцию, затаившуюся под прихотливыми изгибами и изломами поверхности, на которой вибрировали цветовые и световые блики. Четкость простых объемов и монументальность композиции целого не выпирали, они проступали исподволь, впечатление обобщенности конструкции непроизвольно возникало в процессе созерцания полотна. Сезанн говорил: «В природе все лепится на основе шара, конуса и цилиндра. Художник должен учиться писать на этих простых фигурах...»12 Но в живописи Сезанна «простые фигуры» затаены, скрыты.

Внимание Сезанна, естественно, приковано к материи живой природы, к закономерностям, которые он силится обнаружить под покровом видимой картины мира. В искусстве Крэга, человека театра, центр тяжести столь же естественно переносится на идею: материальный мир интересен ему лишь постольку, поскольку несет в себе мир духовных (внутренних) сущностей. Духовное, идеальное в материальных структурах Сезанна наличествует, хотя и невидимо. Крэг духовное выдергивает из материи, выводит наружу.

Хронологически «архитектура» Крэга появилась тогда, когда открытия Сезанна были уже совершены, многим известны, хотя немногим понятны. Замышляя радикальное переустройство театра (чертеж, где из сетки квадратов Серлио извлечены вертикальные объемы, датирован 1906 г. — годом смерти Сезанна), Крэг действовал не на полотне, а на воображаемой сцене в пространственно-временном измерении и сразу выставил на обозрение обнаженную структуру, схему. Его «простые фигуры» — призмы и параллелепипеды — должны были быть отчетливо видимы. С монументальностью этих абстрактных геометрических форм должны были соотноситься движения актеров.

Существует еще один аспект, дающий основания говорить о внутренней близости сезанновского и крэговского восприятия пространства. В книге «Постимпрессионизм» Валерий Прокофьев цитирует интереснейшие соображения французской исследовательницы Лилиан Герри о принципах композиций Сезанна. «Ви́дение пространства у Сезанна.., — писала Герри, — это сфероидное подвижное поле, кажется, что пространство вращается, это впечатление возникает от изгибов линий, составляющих основу композиции... Возникает ощущение покачивания пространства вокруг центральной оси... Чаще всего движение возникает от светящейся центральной зоны, которая заставляет выступать вперед среднюю часть картины, оттесняя контуры и края на второй, темный план»13.

Эти слова могли бы служить идеально точным комментарием к эскизу «Мышеловки» 1904 г., о котором выше шла речь. Как уже упоминалось, Крэг предложил вместо обычного плоского задника черную полусферу, т. е. именно «сфероидное» пространство, в центре которого он еще отчетливее, нежели в композициях Сезанна, обозначил светящуюся центральную зону: яркий световой полукруг, где помещались король и королева, и большой светлый круг арены, где вышагивал мим. Крэговское пространство, подобно сезанновскому, покачивалось вокруг центральной оси. Эффект покачивания, в частности, достигнут смещением фигуры мима вправо от оси симметрии. Большой шаг мима словно накренил всю сцену.

Стремясь уяснить основные преобразования, которые совершили импрессионисты и постимпрессионисты в искусстве живописи, и указать принципиальные — по отношению к ренессансной традиции — новшества, ими открытые, Валерий Прокофьев говорил, что взамен «более или менее стабильной предметно-пространственной концепции мира» эти художники впервые стали «действовать в сфере нестабильной пространственно-временной концепции». Взамен принципа «устойчивого бытия объекта в пространстве» (характерного для ренессансной традиции) они переключились та текучесть его существования во времени». Живопись, ранее сознававшая себя как искусство пространственное, начала осваивать и присваивать понятие времени. Первые же попытки остановить мимолетное мгновение фактически означали намерение уловить и зафиксировать на полотне ход времени. Человеческий глаз доказал, что способен видеть момент и, значит, наблюдать, миг за мигом, неостановимый процесс течения секунд, минут, часов. Отсюда многие особенности импрессионистического письма: зыбкость, трепетность, кажущаяся подвижность мазков, вибрация бликов цвета и света.

Следующий, не менее важный этап развития этой новой системы сделали, как известно, Сезанн и Ван Гог. Они, писал В. Прокофьев, вернули живопись «к ощущению мира как драматического процесса, арены действия «больших сил», требующих для своего проявления иного времени, нежели мимолетности импрессионистов» 14.

В искусстве театра радикальный пересмотр ренессансной традиции совершался, разумеется, иначе — по той элементарнейшей причине, что сценическое творчество всегда оперировало и понятием пространства, и понятием времени. Обе эти системы координат для сцены обязательны и привычны с древности. Однако и на театре усилия новаторов были устремлены к новому решению пространственно-временных проблем. Ибо соотношения между временем и пространством выпирали в искусстве театра как извечное противоречие.

Время двигалось в неподвижном пространстве.

В театрах, устроенных согласно итальянскому ренессансному принципу, одно неподвижное пространство заменялось другим неподвижным пространством (другой декорацией) только в антрактах.

Английская сцена елизаветинской поры, передоверяя оформление спектакля фантазии зрителя и предлагая самому зрителю вообразить, скажем, «дворец», или «лес», или «поле боя», тоже, в сущности, на протяжении целого эпизода фиксировала одну неподвижную картину. До тех пор, пока одна надпись не сменялась другой, зритель «держал в уме» определенный пространственный образ, сквозь который шло время, внутри которого совершалось действие.

Классицистская система трех единств — действия, времени и места, предлагая одну декорацию на весь спектакль, возводила коренную антиномию театра в ранг универсального закона. Постоянство места действия контрастно соотносилось с быстрым бегом времени. За короткий срок, за одни сутки, должно было произойти все, чего трагедия требует. Несменяемость декорации служила гарантией ускоренного хода событий: место действия не менялось потому, что его некогда было менять.

Динамика времени выражала себя в творчестве актера, статика пространства — в работе художника-декоратора.

С появлением профессиональной режиссуры, начиная со спектаклей Чарльза Кина и Генриха Лаубе, в эту систему настойчиво вводились новые и новые коррективы. С целью придать пространству податливость и подвижность, мейнингенцы, как мы помним, добивались более быстрой смены картин, диагональных планировок, все усложняющихся световых эффектов.

Такие усилия увенчались заметными успехами, но в принципе старая система по-прежнему сохраняла стабильность в пространственных координатах и мобильность — в координатах временных. Декорации писались или строились по правилам прямой перспективы, целью которой было создание иллюзорного пространства. Но этим правилам не повиновалась фигура актера. Актер во весь свой натуральный человеческий рост расхаживал по сцене, с перспективой не согласуясь и вынуждая зрителей воспринимать любую пространственную иллюзию как неизбежную условность.

Режиссеры-новаторы конца XIX — начала XX в. силились это противоречие превозмочь. В театре Антуана, а затем в театре Станиславского действие чаще всего велось в жилом и «живом» современном интерьере. Сценическое время и сценическое пространство воспринимались как адекватные жизненному времени и жизненному пространству. В драмах Ибсена, Гауптмана, Чехова искомая иллюзия жизненности оказывалась достижима, и те режиссеры, которых тогда называли натуралистами, торжествовали: у них были серьезные основания верить, что извечная условность театра силой «жизненности» наконец-то преодолена и упразднена.

В театрах символистского направления (таких, как Художественный театр Поля Фора в Париже, мюнхенский театр Георга Фукса, петербургский театр Мейерхольда на Офицерской) проблема решалась иначе. Режиссеры-символисты хотели заколдовать мир, окутать сценическое действие покровом тайны. Для них неподвижность пространства была эстетически выгодна, и они ход времени старались если не остановить, то хотя бы замедлить. Время застывало в мистическом «ожидании Годо» — ожидании гибели или избавительного чуда. На фоне живописных панно Мориса Дени и Феликса Валлотона, Николая Сапунова и Сергея Судейкина актерское действие многозначительно вершилось у самого края просцениума. Мизансцены оцепеневали. Слова, согласно известной формуле Мейерхольда, «падали, как капли в глубокий колодезь»15. Замкнутая в сценической раме «картина» выглядела ирреальной, условность не преодолевалась, а напротив, выпячивалась, условным тут становилось и самое время.

Крайности натурализма и символизма, друг друга отвергая, сходились в одном: в обоих случаях система упорядочивалась и приводилась к общему знаменателю за счет героя. В иллюзорно-жизненном театре герой полностью подчинялся посюсторонней среде, вписывался в нее и противопоставить ей свою волю не мог (или, как у Чехова, не хотел). В иллюзорно-ирреальном театре герой в такой же мере зависел от власти потустороннего Рока.

Очень скоро обнаружилось, что оба эти способа не универсальны, каждый пригоден для определенного типа современной драмы, но ни тот, ни другой не годятся для воплощения драматургической классики, где герой оставался героем, где его воля, действие, поступок диктовали весь ход событий.

Наиболее радикальные по отношению к ренессансной традиции театральные идеи выдвинули, независимо друг от друга и далеко не во всем друг с другом совпадая, Адольф Аппиа и Гордон Крэг.

Главное, что Крэг намеревался разрушить и что он фактически уже разрушал начиная с первого эскиза к «Гамлету» 1899 г., — это весь антропоцентрический, ренессансный принцип понимания сценического пространства.

Чтобы осуществить на практике свои замыслы, Крэг должен был в первую очередь упразднить перспективу — главное достижение эпохи Ренессанса. Строго говоря, перспективные декорации ликвидировали еще натуралисты во главе с Антуаном. Крэгу, однако, предстояло опровергнуть главный принцип и самую цель перспективы: создание иллюзии. Ибо перспективная декорация замыкала пространство пределами видимого, а видимое превращала в иллюзию реальности.

Крэг хотел разомкнуть эти границы, освободить разом и сцену и воображение зрителя, открыть пространство, раскрепостить фантазию и дать ей доступ в движущуюся панораму внебытового и внеличного бытия «духа трагедии».

Антропоцентрическая ренессансная система видения и понимания мира, ставя в центре общества, да и космоса, человека, а не бога, индивидуум, а не сверхличные силы, система, вооруженная открытиями науки, в том числе и открытием закона перспективы, полагала предметом всякого искусства обозримый, доступный глазу человека мир, и живопись наделила телесной объемностью. Прямая перспектива являлась неподвижной и принципиально субъективной точкой зрения. И тем самым на сцене, как и на полотне живописца, перспектива полагала разумные пределы всему изображаемому. Благодаря ее уравновешенному и четкому геометрическому ритму взгляд воспринимающего становился целенаправленным.

Абстрактная картина ритма — вот что представляла собой постоянная, несменяемая «перспективная декорация» итальянского придворного спектакля XVI в. Законы перспективы — открытие и проявление человеческого разума; потому и «перспективная декорация» на театре помогала сосредоточивать восприятие на последовательности, логике и смысле произносимого со сцены текста. Она помогала вводить в определенные рамки работу сознания, защищала воспринимающий искусство разум от вторжения и вмешательства иррациональных сил. Обобщенный условный фон ренессансного и классицистского спектаклей был уравновешенно спокоен и — по отношению к действию — нейтрален. Отдавая сцену актерам, он организовывал — ясно и разумно — пространство, в котором прекрасно звучали монологи и диалоги. И в этом смысле идеально соответствовал своей цели.

Крэг же распахивал перед зрителями XX в. пространство, только лишь увидеть которое уже значило безоглядно войти в трагедию. Войти и ощутить совершенно особый озноб в этом пустом пространстве: холод трагической свободы воли шекспировского героя.

Прямая перспектива в пространстве Крэга теряла всякий смысл. Адольф Аппиа в ней тоже не нуждался.

Оба, и Аппиа и Крэг, отнюдь не намеревались преодолеть или подавить сущностные, природные противоречия театра как вида искусства. Напротив, оба они руководствовались общим желанием высвободить природу театра из-под власти других, смежных искусств. Оба, отстаивая независимость сценического творчества, добиваясь возвращения театру его изначальной собственной выразительности, догадывались, что к этой цели могут вывести только самые простые пути. (Впоследствии Крэг высказался по этому поводу с предельной ясностью. «Я думаю, — писал он в 1923 г., — что сама природа театра требует упрощения»16). Оба, и Аппиа, и Крэг, искали и нашли архитектонические методы освоения сценического пространства. Но в их новаторских концепциях были принципиальные различия, обусловленные различием отправных точек исканий и экспериментов. Усилия Крэга одушевляла мечта о создании современного шекспировского трагедийного спектакля, усилия Аппиа — мечта об идеальном сценическом воплощении музыкальной драмы Вагнера.

Еще при жизни Вагнера, в 1882 г., двадцатилетний швейцарец, получивший серьезное музыкальное образование, но от театра далекий, побывал в Байрейте и увидел там постановку «Парсифаля». Опера шла в декорациях Макса Брюкнера. Путь к замку, где хранился святой Грааль, являл взору нагромождение скал, чьи каменные громады опирались на толстые, внушительные колонны. Сказочный замок Мунсальвеш встречал путников полукружиями многоколонных аркад, симметрично располагавшихся вокруг самого Грааля — хрустальной чаши с кровью Христа. Картина леса напоминала пышный букет цветов. Аппиа был ошеломлен и подавлен. С безапелляционностью дилетанта, ничего не понимавшего ни в театральной технике, ни в многосложном процессе организации оперного представления, он заявил, что это никуда не годится, что приемы воплощения музыкальной драмы, которые культивировал Вагнер, музыку Вагнера отнюдь не выражают. Что как поэт (он сам писал либретто своих опер) и как композитор Вагнер опередил время, а как постановщик отстал от времени, завяз в трясине давным-давно устаревшей эстетики.

Еще до Аппиа примерно такие же суждения высказывал Арнольд Беклин. Полотна известного швейцарского живописца нравились Вагнеру, композитор предполагал, что Беклин охотно согласится декорировать его спектакли. Но их сотрудничество не осуществилось, ибо первый же эскиз, который Беклин предложил, дерзко опровергал вагнеровские представления о том, как должно выглядеть оформление оперной сцены. Беклин потом с раздражением говорил, что Вагнер вообще ничего в живописи не понимает. Маленькая Швейцария выдвинула одного за другим двоих упрямцев, Беклина и Аппиа, ни в чем друг с другом не сходных, но поочередно осмелившихся оспаривать театральные формы, продиктованные Вагнером и зафиксированные в его ремарках. И Беклин и Аппиа считали, что характер «симфонизированной оперы» Вагнера, эпический дух его музыки, мифологическая мощь героев — все это требует иной и новой сценичности.

Бабле извлек из архива Аппиа текст неопубликованной статьи «Рихард Вагнер и мизансцена», где, между прочим, сказано: «Маэстро поместил собственные творения в рамки театра своей эпохи, и если в зале Байрейта чувствуется его гений, то это происходит вне зависимости от постановки и в полном противоречии с нею»17.

«Постановку» Аппиа и решил преобразовать. В такой позиции неофита и самоучки, «человека со стороны» были свои преимущества: Аппиа порывался полностью, сверху донизу, изменить весь театр, не зная и не желая знать, как он устроен. Его фантазию ничто не останавливало, его концепции развивались, не замечая препятствий. Но они, понятно, как раз поэтому долго не могли сблизиться с театральной практикой. Если Аппиа эту практику игнорировал, то практика, в свою очередь, игнорировала его идеи. Первые эскизы Аппиа датированы 1892 г. Прошло два десятилетия, прежде чем были сделаны попытки сценически реализовать его замыслы.

Одна из главных претензий Аппиа к Вагнеру состояла в том, что вагнеровские ремарки узаконивали нелепое противоречие между реальной трехмерной фигурой живого артиста и двухмерными, намалеванными на плоскости холста декорациями. «Самый принцип живописи, — писал Аппиа в 1921 г., — противопоказан сцене. Драматическое искусство не есть искусство в узком и буквальном смысле этого слова, вот почему сцена отказывается от живописи. Для нее это вопрос жизни и смерти»18.

Говоря об искусстве «в узком и буквальном смысле этого слова», Аппиа имел в виду все те художественные формы, которые воспринимаются человеком (зрителем, слушателем, читателем) извне, сотворены заранее, а не создаются человеческим телом, жестом и голосом в данный момент. «Искусство в узком и буквальном смысле слова» предполагает временную дистанцию между процессом творчества и процессом восприятия. Искусство актера эту дистанцию сводит на нет.

Провозглашенный Вагнером принцип «Gesamtkunstwerk» (который обычно истолковывают как принцип «синтеза искусств» и который фактически предполагает не столько «синтез», сколько объединение и совокупность различных искусств — поэзии, музыки, живописи и т. п. в целостной форме «музыкальной драмы») Аппиа не устраивал. Он называл эту формулу «опасным афоризмом», способным обмануть лишь «ленивое ухо», и язвительно замечал: «если драматическое искусство должно стать гармоническим единством и высшим синтезом всех искусств, то я перестаю что-либо понимать в каждом из этих искусств по отдельности и меньше всего понимаю тогда искусство драматическое; хаос полный!»19

Позднее Томас Манн с недоверием отзывался о вагнеровской теории «суммирования музыки, слова, живописи и жеста»20, а Бернард Шоу, сам «ревностный вагнерианец», насмешливо говорил о «байрейтской режиссуре, выступающей в шкуре мертвого льва»21. Однако теорию «суммирования», которую в Байрейте превратили в закон и канон, создал не кто иной, как сам «мертвый лев». Известный немецкий театровед К. Хагеман вслед за Аппиа утверждал: «Основное противоречие заключалось в том, что, прокладывая новые пути, создавая музыкальную драму, Вагнер стремился воплотить ее в формах старого оперного театра, против которого боролся»22.

Взамен вагнеровской уравнительной системы друг друга дополняющих и друг друга подпирающих искусств Аппиа выработал иерархически стройную систему взаимодействия «элементов» в сценическом творчестве.

Первое место, согласно иерархии Аппиа, принадлежало актеру, второе — пространству, третье — свету и только четвертое, последнее место — цвету (именно цвету, а не живописи).

Подобно Крэгу, Аппиа в своих многочисленных эскизах главное внимание уделял поискам пространственных решений. Но на эскизах Крэга всегда видны человеческие фигуры, присутствует герой, его сценические композиции уже в замысле соотнесены с пластикой актера. Эскизы Аппиа чаще всего демонстрируют нам пустую сценическую постройку, где актера нет. Исключения из этого правила (например эскиз к «Валькирии», 1892) редки, и в таких редких случаях очертания декорации становятся у Аппиа расплывчатыми, смутными, что в принципе для него не характерно, он склонен к отчетливости предлагаемой формы.

Аппиа мыслил все-таки скорее как художник, нежели как режиссер. Он преобразовывал в своем воображении не столько театр как таковой, сколько декорацию, оформление сцены.

Крэг, напротив, мыслил мизансценически, его эскизы — эскизы режиссерские. Поиски пространственной структуры и поиски мизансцены ведутся одновременно. Момент предощущения общей постановочной формы совпадает с предощущением мизансценического рисунка. Пространство лепит мизансцену, ей аккомпанируя и ее подтверждая. Мизансцена, вписываясь в пространственные пределы, их к себе приспосабливает. Перемещения актерских фигур, их взаимоотношения между собой и с теми объемами, которые располагает на сцене фантазия режиссера, их движения в глубину или к переднему краю сцены, по диагоналям или вдоль линии рампы, их остановки, наконец, выражают весь ход трагедийного действия: от завязки до кульминации и от кульминации до развязки. Такой способ режиссерского мышления для Крэга единственно возможный. Язык мизансцен — главное средство режиссерской выразительности. Режиссерская партитура, предопределяя непрерывный поток и неостановимую смену мизансцен внутри сопряженной с ними пространственной формы добивается образного соответствия мизансцены каждому повороту мысли трагического поэта.

Конечно, и Аппиа, работая над эскизами вагнеровских постановок, держал в уме главнейшие мизансцены. Но Аппиа, настаивая на приоритете «актера», разумел не артиста драмы, а певца, оперного солиста. Как ни странно, это элементарное обстоятельство историки театра упорно не принимают во внимание. Между тем, как раз оно-то имеет значение решающее. Бабле писал, что декорация, согласно идее Аппиа, должна была являть собою «архитектурные объемы, гармонически сочетающиеся со скульптурностью актера»23. Это сомнению не подлежит. Весь вопрос в том, какого рода «гармония» предполагалась.

Для Аппиа было ясно, что музыкальный спектакль надо выстраивать по иным законам, нежели спектакль драматический, и что движения артистов в «музыкальном пространстве» следует выверять только по критерию танца. Исходная точка всей постановки музыкальной драмы — танец, и человеческие тела обязаны повиноваться танцевальному ритму. Соответственно, режиссер призван подчинить всех исполнителей развитию хореографического рисунка действия.

Все элементы сценической структуры (в том числе и актерское действие) поступали в полное распоряжение режиссера — создателя спектакля. В этом пункте Аппиа был не менее категоричен, чем Крэг. Его собственные эскизы следовало рассматривать как своего рода пространственные гипотезы, предназначенные для режиссерских хореографических композиций, их ожидающие, в какой-то мере их предсказывающие. А коль скоро Аппиа ориентировался на вагнеровскую оперу, на свойственный ей симфонизм и на мифологическую мощь ее образов, то предполагалась, естественно, и величавость движений, мыслился хореографический язык, долженствующий пластически выразить и повторы вагнеровских лейтмотивов, и эпическую широту вагнеровского оперного стиля. Образы древнего германского эпоса, его герои и его боги — вот для кого Аппиа высвобождал пространственную энергию.

Отсюда и все особенности сценической архитектоники Аппиа. В 1912 г. С. Волконский в статье «Аппиа и Крэг» четко указал главное различие двух пространственных концепций: «Крэг — весь в вышину, он вертикален. Аппиа — весь в ширину, он горизонтален»24.

Господство горизонталей на эскизах Аппиа говорит о том, что его архитектоника служит хореографии. Основной структурный элемент — площадка, неподвижная платформа. Все составные части (Аппиа называл их «секциями») рассчитаны так, чтобы из них можно было составлять приподнятые над планшетом, но непременно параллельные ему террасы, лестницы, пьедесталы и т. п.

Новаторская пространственная концепция Аппиа в конечном счете представляет собой метаморфозу традиционно плоской сцены оперного или балетного спектакля с характерным для него свободным, удобным для танцоров и певцов, ровным планшетом. Метаморфоза разительная. Первое впечатление, будто вся энергия Аппиа направлена к тому, чтобы ровный планшет сломать, плоскую сцену уничтожить, предложить вместо ее прежней невозмутимой гладкости формы неизмеримо более активные и более мощные. Аппиа этого и хотел. Однако и его новые формы, сохраняя верность старым оперным принципам, распластываются вширь, по горизонталям.

Вертикали на эскизах Аппиа подчас означены, но они «не работают», а лишь контрастно подчеркивают энергию горизонталей. Вертикальны колонны, расставленные в глубине или по бокам, вертикальны некоторые объемы, венчающие форму или же указывающие ее центр. Но все эти вертикальные линии или массивы безучастны, нейтральны по отношению к предполагаемым эволюциям (и эмоциям) солистов, артистов, хористов или танцоров кордебалета. Даже весьма необычный для Аппиа эскиз к «Парсифалю» (1896), где почти все сценическое пространство пересечено абстрактными вертикалями (они могут быть восприняты как колонны, но могут показаться и голыми стволами деревьев), и сверху и снизу жестко ограничен мощными горизонтальными линиями и развернут продольно, не снизу вверх, а справа налево.

Пространство Аппиа жаждет ширины. Структура в целом охотно развертывается фронтально — и вширь и вглубь. Вверх она движется неохотно, с видимой осторожностью, а движения по диагоналям ей нежелательны.

Аппиа понимал, что его фронтально развернутые композиции обладают хотя и скрытым, но ощутимо успокоительным ритмом. Он пытался нарушить равновесие с помощью тревожных и резких световых эффектов. «Облики солистов и статистов, хористов или артистов кордебалета, — писал он, — обретут истинную выразительность, если их озарит скользящий, движущийся свет». Подобно Полю Фору и Люнье-По, Аппиа предлагал отказаться от рампового освещения и направить свет на подмостки сверху прямыми или косыми лучами. При этом Аппиа большое значение придавал теням. Тени, надеялся он, дадут его постройкам подвижность. Вертикальные объемы, бросая косые тени на горизонтальные платформы, разобьют и нарушат их однообразные, мерные ритмы. Как и Крэг, он возлагал большие надежды на световую проекцию: если прежде, указывал Аппиа, с помощью проекции на оперной сцене изображали только «огонь, облака и воду», то теперь проекция нужна для иной, гораздо более важной цели: «дематериализовать все, к чему она прикасается».

Костюмы артистов мыслились неяркие, неброские, их цвет, считал Аппиа, «должен согласовываться с материалом, из которого сделана декорация»25. Цвет вообще, хотя Аппиа и отвел ему в своей иерархии «элементов» особое место, фактически в его композициях почти вовсе не участвовал. Можно сказать, что видениям Аппиа свойственно какое-то цветовое бесчувствие — и это, в сущности, закономерно, ибо его эскизы омывает музыка, эмоциональную «окраску» она берет на себя. Тот факт, что в перечне «элементов» музыка вообще не названа, реально означает, что все четыре «элемента» ей подчинены. Все размышления Аппиа как раз с этого пункта — с поисков новых принципов постановки, адекватной музыке Вагнера, — и начались.

В трактатах Аппиа немало внимания отдано пратикаблям (т. е. декоративным вставкам на жестком каркасе), которые он предлагал расставлять, где нужно, в параллель к линиям основных объемов или наискось по отношению к ним, дабы пратикабли могли служить удобными опорами для солистов или хористов. Примечательно, однако, что на эскизах Аппиа избегал вырисовывать пратикабли. Точно так же он часто рассуждал о мягких занавесах, о полотнищах из плотной ткани или о тюлевых завесах, способных дополнить «сценический образ». Но такие драпировки на эскизах Аппиа появились гораздо позже, только в 1926 г., когда замышлялся «Лоэнгрин». Скорее всего готовность ко всем этим «дополнениям» выражала желание Аппиа найти некий приемлемый компромисс между новой архитектоникой и старой театральной практикой.

Естественно, Аппиа надеялся, что его концепции будут с интересом встречены прежде всего в Байрейте. Но в вагнеровском театре после смерти композитора всем управляла его вдова, Козима Вагнер. Она требовала неукоснительного выполнения ремарок своего гениального супруга. Эскизы Аппиа к «Кольцу Нибелунга» Козима с негодованием отвергла, назвала их «ребяческими». Другие театры тоже его проекты не принимали. Он по-прежнему оставался в стороне от театра. Правда, графиня де Борн однажды предоставила в распоряжение Аппиа зал своего парижского дворца, где он в 1903 г. с группой любителей поставил фрагменты из II акта оперы Бизе «Кармен» и эпизоды на музыку Шумана к байроновскому «Манфреду». Но этот эксперимент остался почти никем не замеченным, и огромная пологая лестница, на ступенях которой Аппиа размещал певцов и танцоров, не привлекла внимания парижских рецензентов. Нигде не встречая понимания, Аппиа, по-видимому, решил, что все дело в несовместимости его проектов с устаревшими театральными зданиями. Во всяком случае, он начал обдумывать планы радикального переустройства театральной архитектуры. Нововведения, сделанные Вагнером в Байрейте (оркестр, скрытый от взоров слушателей, амфитеатр зрительного зала, спускающийся к сцене), казались ему компромиссными, половинчатыми. Аппиа предлагал вовсе стереть границу между сценой и залом, создать некий «собор будущего», такое «музыкальное пространство», которое охватывало бы разом и артистов и зрителей, облагораживающе влияя на всю «социальную и художественную жизнь»26.

Тем временем, хотя никто не пробовал реализовать на сцене эскизы Аппиа, его идеи постепенно начинали проникать в сценическую практику и ощутимо влиять на оформление спектаклей самых обычных старинных многоярусных театров. Когда Венской оперой руководил Густав Малер, там был поставлен вагнеровский «Тристан» в декорациях Альфреда Роллера, явно напоминавших эскизы Аппиа. Эта же опера в примерно таком же оформлении ставилась в Кельне, а «Парсифаль» в Лейпциге. Происходила своего рода филиация идей. Красноречивое тому свидетельство — известные книги Георга Фукса «Сцена будущего» (1904) и «Революция театра» (1909). Фукс, который работал в Мюнхене, на расстоянии каких-нибудь трехсот километров от Женевы, ничего не знал о концепциях швейцарского теоретика и даже имени его не слышал. Но некоторые утверждения Фукса почти дословно совпадали с утверждениями Аппиа: в частности, Фукс, имея в виду не оперного солиста, а драматического актера, тоже считал, что актерская пластика должна приблизиться «к связному ритму танцевальных движений» и, в точности как Аппиа, понимал принципы и цели освещения сцены. «Свет, — писал Фукс, — имеет силу растворять материальную сущность предметов, дематериализовать их, так что полотно, на которое брошен яркий свет, превращается в какой-то световой фантом неизведанной глубины»27.

Аппиа страдал, сознавая, что его идеи анонимно, порознь и подчас в искаженном виде расходятся по белу свету. Но когда он уже почти утратил надежду должным образом продемонстрировать целостную новаторскую концепцию театра, произошло событие, которое, наконец, вывело его из безвестности. Он встретился в родной Женеве с Эмилем Жаком-Далькрозом, создателем знаменитой школы музыки и ритма, энтузиастом и проповедником «ритмической гимнастики». Аппиа и Далькроз тотчас нашли общий язык: далькрозовское «ритмическое пространство» было предрасположено к слиянию с «музыкальным пространством» Аппиа. Вникнув в идеи Далькроза, Аппиа лишний раз убедился, что сценическое движение обретает истинную выразительность тогда, когда «пластика декоративных элементов сильно ему противится»28, когда возникают резкие контрасты между человеческими телами, с одной стороны, и надлежащим образом освещенными архитектурными формами, с другой. В свою очередь, Далькроз выразил стремление сотрудничать с Аппиа. В 1909 г. Аппиа сделал для него серию эскизов к «Прометею» Эсхила, комбинируя абстрактные кубические и прямоугольные объемы, наклонные плоскости, широкие ступени. Эти эскизы реализованы не были. Но когда Далькроз выстроил в Хеллерау, близ Дрездена, новое здание своей школы, где сцена и зал представляли собой единое, нерасчлененное пространство, тогда один из самых удачных проектов Аппиа впервые осуществился без компромиссов и искажений: в 1913 г. Жак-Далькроз поставил в декорациях Аппиа оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Еще через год состоялась постановка драмы Поля Клоделя «Благовещение» — режиссировал снова Далькроз. Аппиа же создавал архитектонику, внешнюю форму представления.

Спустя короткое время один из эскизов Аппиа к «Орфею и Эвридике» очутился на письменном столе у Гордона Крэга. До 1914 г. Аппиа и Крэг ничего друг о друге не знали, работали каждый сам по себе. Их познакомила устроенная в Цюрихе первая международная выставка театральных декораций. Организаторы выставки отнеслись и к Аппиа и к Крэгу с должным вниманием: отвели по три зала для эскизов каждого. Оба новатора смогли друг друга оценить по достоинству и прониклись взаимной симпатией.

По поводу эскиза к «Орфею» Крэг написал Адольфу Аппиа: «Чем больше я на него смотрю, тем более красивым он мне кажется»29.

Цюрихская экспозиция дала современникам возможность сопоставить работы Аппиа и Крэга. Общность их основной идеи все увидели воочию, она бросалась в глаза. И Крэг и Аппиа предлагали абстрактную архитектуру взамен прежних методов организации сценического пространства. Различия же — и кардинальные — были предопределены тем, что архитектоника Аппиа, при всей ее суровости и скорби, тяготела к внутренней уравновешенности и мерным ритмам, к статике, в то время как эмоционально напряженная, вся на резких ритмических перепадах, рвущаяся ввысь архитектоника Крэга несла в себе волю к динамике.

Геометрический эпос Аппиа.

Трагическая геометрия Крэга.

Вот формулы двух пространственных концепций, сложившихся одновременно и независимо друг от друга.

Почти все эскизы Аппиа к «Золоту Рейна», «Тристану и Изольде», «Валькирии», «Парсифалю», «Орфею и Эвридике» — образы мира, замершего в посмертном оцепенении. Таков же и поздний (1922) его эскиз к «Гамлету». Шекспировское пространство у Аппиа обрело устойчивость, уподобилось мемориалу, сложенному из тяжелых прямоугольных гранитных плит. Композиция фронтально развернута вдоль линии рампы. Все здесь застыло, время остановилось навсегда.

Композиции Крэга, напротив, наэлектризованы до предела. Это мир не после катастрофы, а перед нею. Незримые молнии прорезают крэговское пространство. Оно жаждет динамики, долженствующей выразить мятущийся дух, встревоженный разум, взаимоотношения трагического героя — Гамлета или Макбета — с вечностью и судьбой.

Наиболее наглядно соотношения театральных концепций Аппиа и Крэга становятся видны, если сопоставить между собой их лестницы. В эскизах Аппиа лестница присутствует почти всегда, это излюбленный его мотив, причем лестница неизменно составлена из широких и низких площадок. В сущности возникает просто комбинация площадок, удобных для музыкального спектакля: артисты могут без опаски, не спуская глаз с дирижерской палочки, перемещаться по широким ступеням. Любые их позы будут скульптурно рисоваться на фоне прямоугольных очертаний.

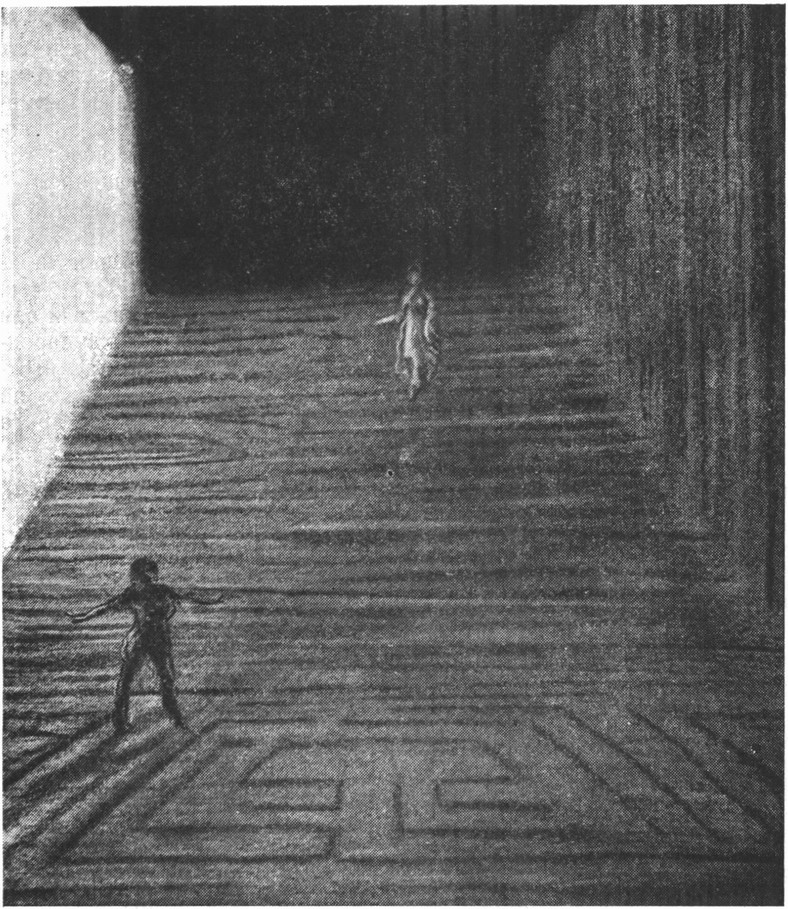

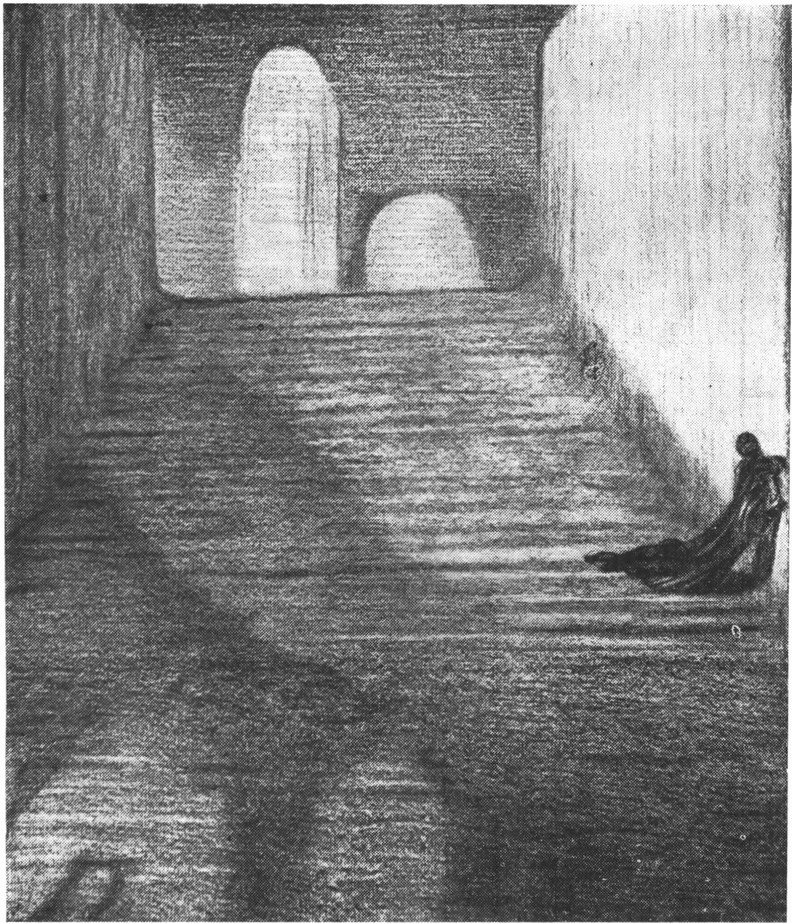

Крэг пользуется лестницами гораздо реже, и лестницы у него иные. В 1905 г. Крэг сделал серию из четырех эскизов для пантомимы «Ступени». Сценарий этой «драмы молчания» он сам же и сочинил. Основной элемент эскизов к «Ступеням» — широкая и крутая лестница, справа и слева огражденная высокими стенами. Сравнение с лестницами Аппиа напрашивается само собой. Там, где Аппиа мерно, шаг за шагом, начинает движение скорее вглубь, чем ввысь, там Крэг ставит лестницу дыбом. Ступени Аппиа пересчитать легко: обычно их три-четыре, изредка десять — двенадцать, и все они изрядной ширины. Ступеням Крэга несть числа. Широкая лестница составлена из множества узких ступенек, они стремительно бегут вверх, уходят в небо. Наверху лестница упирается в квадрат, заполненный воздухом, то светлым, дневным, то черным, ночным. На самом выразительном (третьем по счету) эскизе сверху, из темноты, легко скользит со ступеньки на ступеньку эфемерная фигурка женщины в развевающихся белых одеяниях. А внизу, на планшете, разграфленном черными линиями лабиринта, пошатываясь, будто впотьмах, боясь потерять равновесие, балансируя руками, ходит мужчина, который тщетно старается найти выход из лабиринта: выхода нет. Облик женщины светел, фигура мужчины темна, оба они, и женщина и мужчина, идут на зрителя и, значит, женщина видит мужчину, мужчина не замечает женщину.

Сам Крэг никогда и нигде не говорил о связи этой «драмы молчания» со своими шекспировскими замыслами. Рискнем все же заметить, что такая связь существует, что «Ступени» можно рассматривать как пантомимическую вариацию на тему монолога Гамлета «Быть или не быть». Это Гамлет тщетно силится вырваться из лабиринта земного бытия. Это Смерть, избавительная и легкая, готова спуститься к нему и осенить принца холодным и нежным прикосновением. По словам Крэга, его тут больше всего интересовала самая идея лестницы: «она меня вдохновляла». Но, специально подчеркивал Крэг, «если бы эта лестница была мертвой вещью, она была бы бесконечно печальна»30. Этим многое сказано. Нота печали не соответствовала трагедийной энергии, которую Крэг хотел придать пантомиме. Вертикали Крэга элегических настроений не приемлют. Они неумолимы и беспощадны: время и пространство опасны человеку, гибельны для него. Поэтому тут в принципе всегда возможно соприкосновение с ирреальным. Тут могут появиться и Призрак и сама Смерть.

Движения героя и героини на третьем эскизе «Лестницы» несомненно подчинены ритму танца, да и вся пантомима развивается как миниатюрный балет (Аппиа, утверждая, что танец — исходный пункт музыкальной драмы, никогда, тем не менее, не решался хотя бы намеком обозначить на своих эскизах танцующие фигуры). Но если это балет, то трагический. Четвертый эскиз — своего рода итог, финал. Исчезли счастливо приплясывающие фигурки детей в светлых небесах второго эскиза, исчезла эфемерная женщина. Никаких видений бытия или небытия. Герой (Гамлет?) сделал несколько шагов вверх по лестнице и упал без сил, прислонившись к стене. Лестница же больше не ведет в небеса. В том квадрате, где было небо, появились две арки, одна высокая, другая пониже. Линии лабиринта стерты с планшета. Герой оставлен наедине с самим собой в твердокаменном мире. Ему надлежит напрячь всю свою волю, собраться с духом и продолжить трагический путь. Мы видим: сейчас он встанет. Он должен «быть» — встать и выпрямиться во весь рост. Или — «не быть»?

Абстрактные объемы Аппиа не только не хотят, но и не могут прийти в движение. Прямоугольные плиты, кубы и горизонтальные платформы Аппиа уложены намертво и навечно.

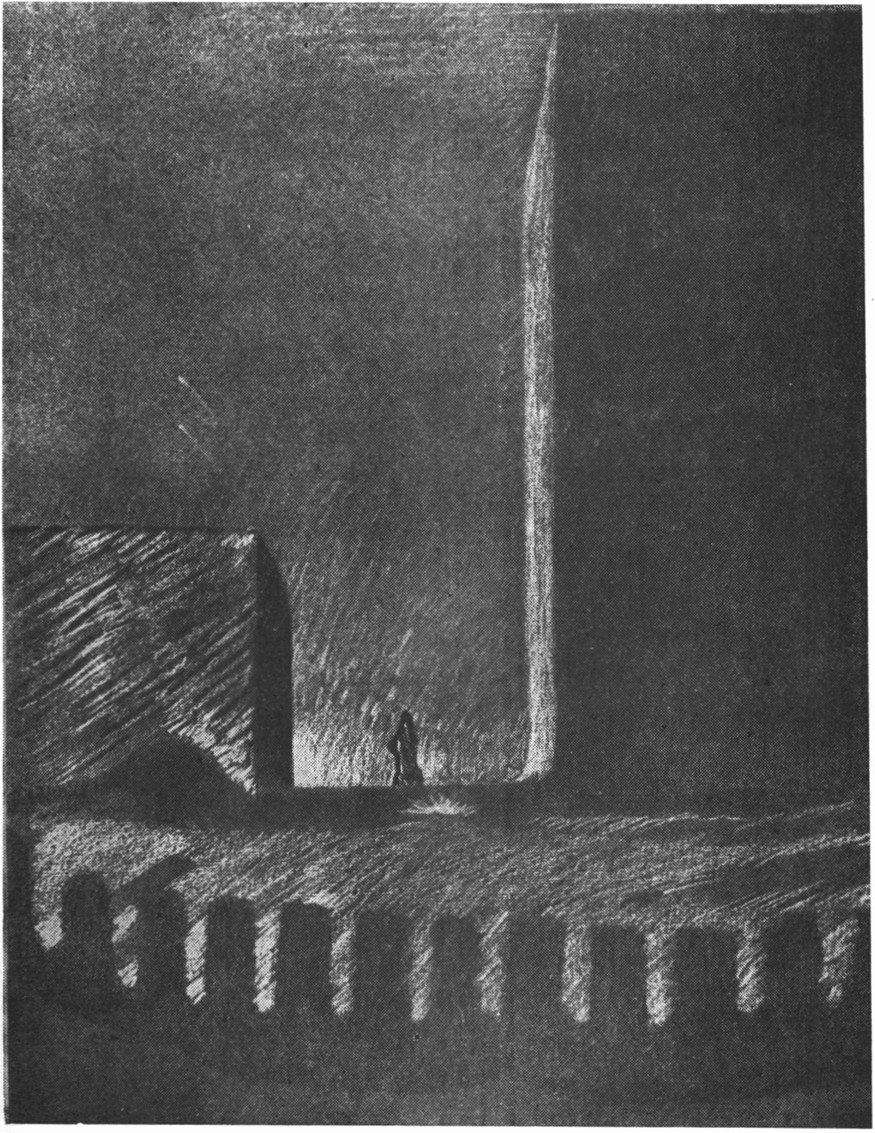

1907 г. датированы два варианта еще одного весьма примечательного гамлетовского эскиза Крэга. Два мощных высоких и прямоугольных объема стоят перед нами. Правый объем много выше, чем левый (в другом варианте эскиза они меняются местами, но разновысотность сохранена). Оба они не только ничего собою не «изображают», но и не вызывают никаких конкретных ассоциаций. Это — не ворота, не колонны, не какие-либо крепостные сооружения и ни в коем случае не творения самой природы: не скалы, не утесы, не каменные глыбы. Одно только и можно сказать о них: это абстрактные геометрические фигуры.

Оба эскиза предусматривают яркое освещение двух вертикальных объемов. В одном случае параллелепипеды освещены «в лоб», и белизна их гладких плоскостей отчетливо видна на черном глухом фоне, прорезанном кривой белой линией: быть может, это контур скалы, быть может, зарница. В другом случае свет падает слева, сильно акцентируя объемность структуры, ее тяжесть, массивность.

Совершенно очевидно, что трагическая геометрия Крэга требует внерампового освещения объемных форм, чьи очертания означены прямыми линиями и прямыми углами.

Вся композиция в целом с фигурой героя несоразмерна. Человек не воспринимается как «мера всех вещей», напротив, человеческим масштабом пропорции вселенной не могут быть ни проверены, ни измерены. Тревожное чувство трагического противостояния героя и пространства возникает при первом же взгляде на эскиз. Гамлет стоит посреди враждебного ему мира.

Черные зубцы крепостной стены в обоих случаях мрачным полукружием отделяют пределы сцены от зрительного зала. И вот их-то движение, вопреки прямоугольности всех остальных устремленных ввысь очертаний, — движение круговое, вращательное. Кажется, что громадные вертикальные объемы в любое мгновение могут тронуться с места.

Повторяем, оба варианта эскиза датированы 1907 г. До того момента, когда сценическая архитектура Крэга пришла, наконец, в движение, оставались считанные месяцы, возможно — даже считанные дни.

Но вращательным это движение все-таки не было. Никогда, ни раньше, ни в будущем, ни в своих эскизах, ни в своих спектаклях — вплоть до «Макбета» 1928 г. — Крэг поворотным кругом сцены не пользовался.

Примечания

*. Впрочем, легко предположить, что Крэга просветил в этом смысле граф Гарри Кесслер, который в 1907 г., по свидетельству Райнера Мариа Рильке, вместе с поэтом был в Осеннем салоне «около картин Сезанна» и в 1908 г. издал в Мюнхене книгу «Импрессионисты». (См.: Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972, с. 237.)

1. Nash G. Edward Gordon Craig. L., 1967, p. 28.

2. Крэг Г. Сценическое искусство. СПб., [1906], с. 10.

3. Kindermann, Bd. VIII, S. 350.

4. Мейерхольд Вс. О театре. СПб., [1913], с. 90—91.

5. Craig E.G. On the art of the theatre. L., 1968, p. 152, 153.

6. Крэг Г. Сценическое искусство, с. 7.

7. Craig E.G. On the art of the theatre, p. 161.

8. The Mask, vol. 1, 1908, N 1, p. 16—18.

9. Bablet, Le Décor, p. 315, 317.

10. Hevitt B. Gordon Craig and post-impressionism. — The Quarterly Journal of Speech, 1944, N 2, p. 75—80.

11. Ревалд Дж. История импрессионизма. Л.; М., 1959, с. 362.

12. Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников. М., 1972, с. 191.

13. Прокофьев В. Постимпрессионизм. М., 1973, с. 19.

14. Там же, с. 13, 16.

15. Мейерхольд Вс. О театре, с. 42.

16. Craig E.G. Scene. Oxford, 1923, p. 15.

17. Bablet, Le Décor, p. 243.

18. Appia A. L'Oeuvre d'art vivant. Geneve — P., 1921, p. 50.

19. Ibid., p. 16.

20. Манн T. Собр. соч.: В 10-ти т., т. 10. М., 1961, с. 114.

21. Пирсон X. Бернард Шоу. М., 1977, с. 121.

22. Hageman K. Der Kunst der Buhne. Stuttgart — В., 1922, S. 271—272.

23. Bablet, Le Décor, p. 254.

24. Волконский С. Художественные отклики. СПб., 1912, с. 119.

25. Appia A. Op. cit., p. 48.

26. Appia A. Acteur, éspace, lumière, peinture. — Théâtre populaire, 1954, № 1, p. 40.

27. Фукс Г. Революция театра. СПб., 1911, с. 93, 140, 141.

28. Kindermann, Bd. VIII, S. 774.

29. Цит. по каталогу выставки: Adolphe Appia, 1862—1928. Zurich, 1979, p. 19.

30. Craig E.G. Towards a new Theatre. L. — Toronto, 1913, p. 45, 47.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |