Разделы

Счетчики

Глава пятая. Ширмы и «сверхмарионетка»

Крэг и Дузе. Флоренция. «Свобода и ее цена». Крэг как теоретик. Статья «Артисты театра будущего». «Гамлет» глазами Гамлета. Идея движущейся сцены. Система ширм. Первый макет Крэга. Статья «Актер и сверхмарионетка». Взаимоотношения актера и роли по Станиславскому, Крэгу, Брехту. «Сверх-я» театра. Журнал «Маска». Символ и миф в эстетике Крэга.

Скорее всего Крэг, покидая Англию, не думал, что континентальный период его жизни затянется надолго. Он предполагал поставить в Германии два-три спектакля, которые поразят Европу небывалой новизной и красотой и позволят ему вернуться в Лондон в ореоле славы, победителем, способным твердо диктовать свои условия антрепренерам и артистам. Но, как мы уже знаем, первая постановка, осуществленная в Лессинг-театре, у Отто Брама — «Спасенная Венеция», — эти ожидания не оправдала, и Крэг публично, в печати, от нее отмежевывался. Затем Крэга (опять-таки по рекомендации графа Кесслера) пригласил к себе самый знаменитый в те времена европейский режиссер Макс Рейнхардт. Однако между Крэгом и Рейнхардтом тоже возникли непримиримые противоречия. (Об этом будет речь впереди.) И на протяжении нескольких лет Крэг был от живого театра почти вовсе отлучен.

В 1904 г. Крэг познакомился и сблизился с Айседорой Дункан. Прославленная танцовщица поняла Крэга лучше, чем прославленные мастера драматического театра, и со свойственной ей экспансивностью горячо рекомендовала Крэга как режиссера и декоратора сперва Элеоноре Дузе, потом Станиславскому.

Правда, первым рассказал Дузе об идеях и замыслах Крэга все тот же Гарри Кесслер. Он увлекался тогда не только искусством Крэга, но и драматургией Гуго фон Гофмансталя. У него возникла идея объединить в спектакле на античный сюжет усилия англичанина Крэга, австрийца Гофмансталя и великой итальянской актрисы. Имелась в виду постановка гофмансталевской «Электры». Понадобились немалая энергия и дипломатический талант Кесслера, чтобы свести за одним столом всех участников будущего предприятия.

По словам Дункан, Крэг «сразу очаровал» Дузе, артистка «заинтересовалась его взглядом на театр. После нескольких встреч, вызвавших взаимный энтузиазм, она пригласила нас приехать во Флоренцию и пожелала, чтобы Крэг сделал постановку»1.

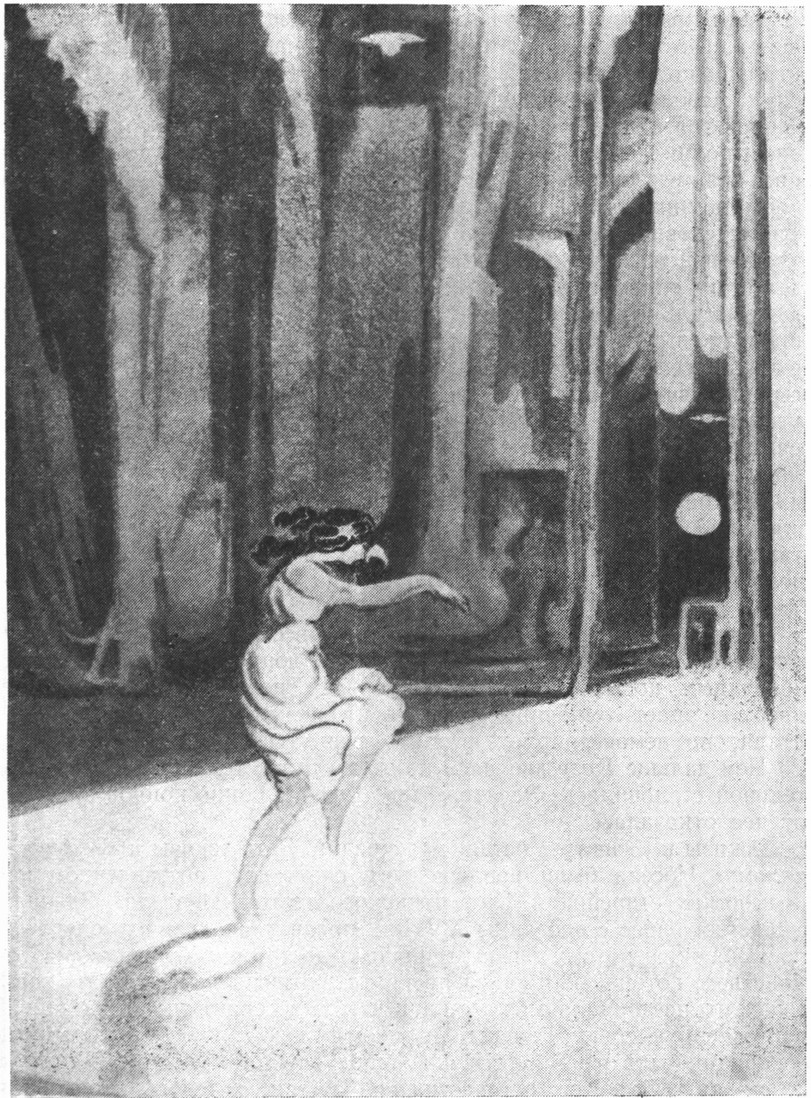

Однако какую? Далеко не сразу выяснилось, что роль. Электры Дузе не нравится: актриса, с захватывающей нервностью выступавшая в пьесах Ибсена, Д'Аннунцио и Зудермана, с огромным успехом игравшая в мелодрамах А. Дюма-сына и В. Сарду, побаивалась классики. А модернизация Гофмансталя все-таки вела в мир образов античной трагедии. От Крэга Дузе свои опасения утаила, и в 1905 г. он выполнил серию эскизов к предполагаемой «Электре». Один из них — замечательный. В нем, как и в гамлетовских эскизах той поры, доминируют вертикальные линии, уходящие ввысь и повторяющие, словно эхо, движение женской фигуры, поставленной чуть правее центра всей композиции. Женщина в свободных черных одеждах стоит спиной к зрителям, ее левая рука властно указывает куда-то вдаль и перечеркивает вертикали. Суровый жест Электры продолжен и подхвачен движением небольшой группки персонажей в глубине сцены. А за этой группкой и над нею отчетливо видна тень героини, взметнувшаяся вверх. Рядом с тенью — высокий и прямоугольный проем, который, кажется, раскрыт в небытие. Пространственная форма чиста и абстрактна. Можно разглядеть ступени, можно предположить стены, но нельзя сказать, куда ведут ступени и что ограждают стены: внутренние покои дворца или же городскую площадь? Все короткие, обрывающиеся в пределах сцены горизонтали нужны только во имя торжества вертикалей, которым предела нет, — они уходят под колосники, далеко ввысь, в никуда.

Как и в эскизах гамлетовской серии, все вертикали друг другу параллельны. Их согласованный ритм не допускает вмешательства сбивчивых косых или кривых линий. Энергия устремленности вверх не знает сомнений. Крэг готовит сцену для трагедии Гофмансталя, но демонстрирует желание вернуться к Софоклу.

Чем дальше Крэг двигался по этому пути, тем менее привлекательной становилась «Электра» для Дузе. В конце концов актриса от нее отказалась.

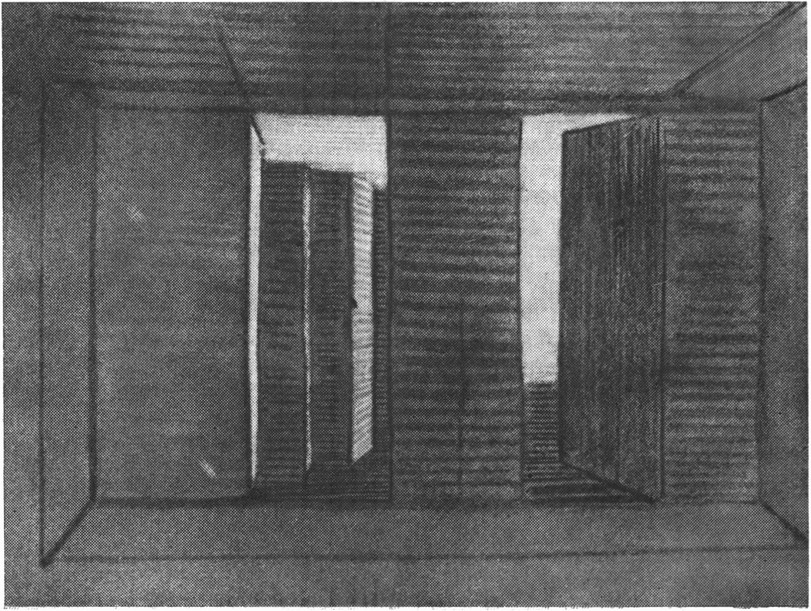

Эскизы к «Электре» остались эскизами. Зато эскизы к «Росмерсхольму» Ибсена были воплощены в спектакле, поставленном на подмостках старейшего флорентийского театра «Пергола». Здание, существовавшее с середины XVII в., предназначалось для оперных постановок, а потому Крэг располагал достаточно большим пространством, которое он и сумел превратить отнюдь не в «комнату норвежского пастора», а опять-таки в некую абстрактную, трагедийно напряженную среду. Главным мотивом зелено-голубой по колориту декорации было огромное высокое окно в глубине. Окно это несколько смущало Дузе, ей, рассказывала Дункан, хотелось, чтобы оно было не таким большим, а кроме того, Дузе, в точности как Отто Брам, спрашивала: где же тут двери? Где вход, где выход?

Меньше всего Крэг хотел бы отвечать на подобные вопросы. Он предлагал принципиально внебытовую композицию, ибо считал, что «искусство есть откровение», а следовательно, воплощая «Росмерсхольм», нельзя оказаться «в доме XIX или XX в.», да еще и «обставленном мебелью в скандинавском стиле. Нам интересно тут только состояние духа Ибсена. Оставим в покое эпоху, отдадим точность деталей музеям и антикварам»2. Эти мысли Крэг изложил в тексте программы к флорентийскому спектаклю. Много позже, комментируя эскизы, сделанные для Дузе, он заметил: «Мне всегда нужно, чтобы был какой-нибудь высокий и глубокий проем — выпад, присущий трагедии»3.

Вот почему ему понадобилось высоченное, забранное решетками окно в глубине сцены. Дузе не устраивали не только пугающие размеры окна. Ей неудобна была диктуемая Крэгом планировка. Ребекка Вест, чтобы приблизиться к окну, должна была уйти с переднего плана сцены — оттуда, где артистка привыкла и любила находиться, ибо ей нужно было, чтобы зрители видели каждое движение ее ресниц, улавливали малейшие нюансы ее интонаций.

Актриса, которая страстно желала обновления театра, и режиссер, который предлагал свои способы обновления сцены, говорили на разных языках. К счастью, взаимное непонимание было не только метафорическим, но и вполне конкретным: Дузе ни слова не понимала по-английски, а Крэг тогда еще совсем не знал итальянский, переводчицей им служила Дункан. Она ловко сглаживала противоречия и внушала актрисе, что художник во всем идет ей навстречу, а Крэгу — что Дузе в восторге от его предложений. Но Крэг все-таки чувствовал, что Дузе, которая уже несколько лет — и всегда с успехом — играла Ребекку Вест в «Росмерсхольме», относится к его планам настороженно. Поэтому после переговоров с актрисой он «замуровался в театре и, запасшись большой кистью и дюжиной огромных горшков с краской», принялся собственноручно писать декорации. Дункан же позаботилась о том, чтобы Дузе в помещении театра вплоть до дня премьеры, 5 декабря 1906 г., не появлялась. Когда Дузе увидела декорации, уже поздно было что-либо менять.

По словам Дункан, днем, когда Крэг, наконец, показал ей и Дузе свои декорации, они обе были восхищены: «Минуя обширные голубые просторы, небесные гармонии, возносящиеся линии, огромные высоты, душа каждого из нас устремлялась к свету этого исполинского окна, за которым виднелась не маленькая аллея, а бесконечная вселенная. ...Не знаю, что подумал бы Ибсен. Вероятно, он пришел бы в такое же состояние, как и мы, — безгласное и восхищенное. Рука Элеоноры сжала мою... Я видела, что слезы струятся по ее прекрасному лицу»4.

После флорентийского спектакля критик Джузеппе Борджесе писал: «Кто видел ее Ребекку в «Росмерсхольме», знает, что сегодня нет более положительного авангардиста в оформлении спектакля и в осуществлении связи артиста со спектаклем в целом, чем Дузе». Приведя эту цитату, итальянская исследовательница творчества Дузе Ольга Синьорелли несколько загадочно замечает: «Несмотря на успех у зрителей и панегирики некоторых критиков, администрация театра сочла благоразумным не повторять этого спектакля»5.

Странно, не правда ли? Успех у публики, панегирические рецензии, а благоразумная администрация, себе в убыток, решает пьесу больше не играть? Вероятно, все-таки, декорации кое-кого, в том числе и администрацию театра, сильно озадачили. Но существенно другое: Дузе и после спектакля выразила Крэгу свое полное удовлетворение. «Благодарю, — писала она, — это первое слово, которое я произнесла сегодня утром. Я работала вчера вечером словно в мечте — и далекой, — Вы работали в самых тяжелых условиях, и я еще и поэтому снова благодарю Вас. Вчера вечером я поняла, в чем Ваша помощь и в чем Ваша сила. Снова: благодарю. Надеюсь, мы и впредь будем работать вместе с чувством Свободы и радости. Э.»6.

Этот документ зафиксировал короткий момент взаимопонимания между великой актрисой и молодым новатором. Дузе предложила Крэгу оформить для нее еще две ибсеновские пьесы — «Женщина с моря» и «Джон Габриэль Боркман». Правда, в обоих случаях речь опять-таки шла о ролях, ранее уже игранных: Крэг нужен был Дузе только как художник, а не как режиссер, она хотела играть в его декорациях, но вряд ли согласилась бы менять привычные мизансцены и тщательно, до нюансов, разработанные ею партитуры ролей. (В этом смысле есть большая разница между творческим союзом Дузе и Крэга и столь же кратким, сложившимся почти одновременно союзом Комиссаржевской и Мейерхольда.) Крэг ради Дузе такие условия принимал, хотя и знал, что она играет со случайными партнерами и что в этих условиях мечтать о создании ансамбля не приходится.

Огорчало другое: Дузе подчас неожиданно для него меняла планы. Сама предложила, например, «Женщину с моря» и вдруг от нее отказалась. Актриса ссылалась на «деловые обстоятельства», на огромные расходы, которых потребуют гастроли в Америке.

Затем произошел печально знаменитый инцидент в Ницце, где сцена театра была крохотная, и декорации Крэга к «Росмерсхольму» пришлось обкарнать. Крэг был возмущен. Как пишет Синьорелли, Дузе, на которую он обрушился, «с напускной невозмутимостью отвечала: «Они сделали то, что всегда делают с моим искусством». С этих пор дороги двух великих художников разошлись окончательно»7.

Обложка первого номера журнала «Маска»

Иначе интерпретирует этот эпизод С. Бушуева, автор содержательной книги «Полвека итальянского театра». Если и Дункан, и Синьорелли утверждают, что декорации были изуродованы «без ведома Элеоноры»8, то Бушуева возлагает ответственность лично на Дузе: «Она эти декорации изуродовала, разрезав их так, чтобы они поместились на сцене театра Ниццы, а потом вообще от них отказалась и стала играть роль Ребекки в традиционном павильоне». Согласно Бушуевой, это «объясняется глубоко укоренившимся в итальянских актерах пренебрежением ко всему тому, что не есть актер. В оправдание Дузе можно сказать только то, что и без декораций Крэга она умела воссоздать на сцене символический театр Ибсена одними только актерскими средствами»9.

В данном случае с Бушуевой было бы трудно согласиться, Дузе, судя по всему, думала иначе. «Лишь благодаря Гордону Крэгу, — повторяла она, — мы, жалкие актеры, избавимся от чудовищности, от того морга, каким является современный театр»10. Это — свидетельство Дункан. Дункан преувеличивает? Допустим. Но чем же тогда объяснить тот факт, что вскоре после разрыва с Крэгом, в 1909 г., в последний раз сыграв все ту же Ребекку Вест, Элеонора Дузе в расцвете сил вообще покинула сцену? Не тем ли, что и она, подобно нашей Комиссаржевской, поняла: «одними актерскими средствами» в театре XX в. не проживешь?

В 1908 г. Крэг охарактеризовал ее так: «Нет, не актриса, но значительно больше, чем актриса, не художник, но нечто меньшее, личность и в то же время нечто гораздо большее, чем все три эти понятия вместе взятые». Формула емкая и как будто восторженная. Однако внутри нее есть и укор: «Не художник, но нечто меньшее». Эта мысль далее развивалась еще откровеннее: каждый актер, писал Крэг, несет в себе дух компромисса, «и эта удивительная женщина, Элеонора Дузе, и она тоже довольствуется чем-то меньшим, нежели совершенство». В противном случае она могла бы создавать «истинные творения искусства»11. Могла бы... Статья была напечатана во Флоренции, в стране Дузе. Прочла ли ее актриса, мы не знаем. Мы знаем только, что через год она со сцены ушла.

Элеоноре Дузе принадлежат гневные слова, которые часто цитировал Крэг: «Чтобы спасти театр, его надо сперва разрушить, все актеры и актрисы должны умереть от чумы. Они отравляют воздух, они делают искусство невозможным»12.

Конфликт с Отто Брамом, конфликт с Элеонорой Дузе, разногласия с Максом Рейнхардтом — все эти драматические столкновения с крупными мастерами европейской сцены лишь убеждали Крэга в том, что «совершенство», которого он добивается, пока практически недостижимо — нигде — ни в Англии, ни в Германии, ни в Италии. Чтобы создавать «истинные творения искусства», надлежало изменить весь театр. Крэг вынашивал универсальную концепцию нового театра. Позднее, в мемуарах, написанных спустя много лет, Крэг воспроизвел первую фразу своего дневника 1907 г.: «Открытие: свобода и ее цена». По его словам, в 1907 г. начался «самый продуктивный период моей жизни. Все пришло в том 1907 г.: Ширмы, Сцена, «Сверхмарионетка», Черные фигуры, журнал «Маска»»13.

Знакомство с Дузе привело Крэга во Флоренцию. После премьеры «Росмерсхольма» Крэг обосновался во Флоренции надолго: он прожил тут более десяти лет — с 1907 по 1918 г., отсюда он ездил и в Лондон, и в Париж, и в Москву, иногда подолгу живал в этих столицах, но всякий раз возвращался к берегам Арно, в город, красота которого его навсегда покорила. Спустя полвека, вспоминая Флоренцию, Крэг писал: «...Оставьте нас наедине с этими улицами, и у нас тотчас возникнет ощущение, что этот мир архитектуры что-то делает с нами. Я не имею в виду тот или иной собор, дворец, статую, фреску, нет, я имею в виду именно весь город, город как целое, как некое чудо архитектуры, где любой первый попавшийся дом совершеннее всех домов, мимо которых мы когда-то проходили в других городах... Это впечатление изо всей силы наносит удар тем из нас, кто привык работать среди наскоро выстроенных зданий...»14.

Когда Крэг писал о «свободе и ее цене», он имел в виду собственную свободу: свободу художника, готового уплатить любую цену за право работать согласно одной лишь своей творческой воле, своей фантазии. Быть свободным значило для него не применяться впредь ни к требованиям знаменитых актеров, ни к пожеланиям знаменитых директоров театров. За эту свободу он платил дорогой ценой одиночества, отказом от практической деятельности. Идеи, которые уже брезжили в его сознании, требовали бескомпромиссной, не замутненной никакими посторонними соображениями сосредоточенности. Крэг сказал себе, что впредь будет работать лишь с тем, кто его поймет и кто полностью ему доверится. Ждать пришлось сравнительно недолго: спустя год с лишним Станиславский выразил готовность принять условия Крэга.

А Крэг полученную им свободу использовал в 1907 г. с максимальным эффектом. За этот год он успел обдумать, сформулировать и высказать свои соображения о том, каким должен быть будущий «Идеальный театр» или, вернее, «театр Идеала». Принципы «театра Идеала» были изложены в двух программных статьях, написанных Крэгом в 1907 г. во Флоренции.

Надо, впрочем, сразу же оговориться, что изложение театральных идей Крэга в этих статьях, как и в других его сочинениях, лишено внешней стройности и последовательности. Дени Бабле утверждал, что Крэг вообще не «человек системы», а скорее «человек вдохновения и озарения». Как полагает Бабле, Крэг писал не для того, чтобы сформулировать те или иные теоретические постулаты. «Писать для него значило бороться и побеждать. Отсюда и оттенок профетизма в его статьях, и шокирующая резкость неожиданных формулировок, и парадоксальность, нередко нарушающая логику мысли. Крэг не теоретик-рационалист, он — художник-ясновидец»15.

В самом общем плане такая характеристика литературной манеры Крэга (несколько высокопарной и не лишенной риторики) справедлива. Однако, читая подряд, одну за другой, многочисленные статьи Крэга, убеждаешься, что внезапные и поначалу как будто совершенно немотивированные «озарения» и «прозрения» затем, в последующих работах, либо получают твердое обоснование, либо отбрасываются. Случайные движения мысли «забываются», а те догадки, которые подтвердились, служат импульсом для новых размышлений и, нередко, новых открытий. Иначе говоря, если Крэг действительно не «человек системы», если в его сочинениях ощутимы и полемический пыл, и приверженность к эпатирующим формулировкам, и некоторая даже хаотичность, то это еще не означает, что в его статьях не заявляет о себе вполне определенная система взглядов.

Театральная идея Крэга обладала большой энергией саморазвития. Она год от года становилась все яснее и постепенно обретала форму всеохватывающей концепции театра. В этой концепции как раз и дает себя знать глубинная системность, которая опирается на понимание самой сущности сценического искусства.

Стоит упомянуть, что своего рода девизом для себя Крэг избрал формулу «Практика прежде теории». Во всех номерах «Маски» за 1908 г., где публиковались статьи, написанные в 1907 г., этот девиз крупными литерами печатался непосредственно под названием журнала. Но уже через год Крэг снял девиз — вероятно потому, что теория стала заметно опережать практику.

Статья «Артисты театра будущего», неоднократно возвращаясь к основным тезисам «Первого диалога» (книжки 1905 г. «Искусство театра»), во многом их углубляет и уточняет. Если в «Первом диалоге» была провозглашена необходимость главенства режиссера в процессе создания спектакля, то в «Артистах театра будущего» режиссер наделяется еще более широкими полномочиями. Он призван освободить театр от подавляющей власти литературы и тем самым возвратить театру достойное место в семье искусств, во-первых. Режиссер призван, далее, создать в пределах сцены собственное произведение, которое выразило бы идею Поэта-драматурга, во-вторых.

Оба эти тезиса требуют расшифровки.

Утверждения Крэга, что современный ему театр, задушенный литературой и литературщиной, вообще не вправе называться подлинным искусством, отнюдь не означали, будто Крэг в принципе «против драматургии». (Многие именно так его поняли.) Он считал только, что разговорная буржуазная драма XVIII—XIX вв. низвела театр с истинных высот искусства на один уровень с обыденностью, загнала актеров в комнату, засорила сцену вульгарными подробностями быта, характеров, истории. Театр забыл свое прошлое, лишился высшей правды или, говоря словами нашего поэта, «истины страстей». Некогда великое искусство ввергнуто в хаос. Поэтому Крэг настоятельно советовал режиссеру искать источники вдохновения не столько «внутри театра» (утратившего собственное достоинство), сколько «вне мира театра: речь идет, — пояснял он, — о природе. Другими источниками являются музыка и архитектура»16.

Крэг, следовательно, полагал, что театр, вбирая в себя «природные» впечатления, должен научиться организовывать их в абстрактных, отвлеченных от бытовой конкретности формах, свойственных произведениям зодчества и музыкального искусства.

От драмы и от драматурга Крэг не отказывался, но имел в виду драматурга-поэта масштаба Эсхила, Софокла, Данте, Шекспира, Мильтона, Гете.

В режиссерских поисках целого, писал он, задача состоит в том, чтобы «намерения и идеи Поэта» завладели «всей сценой» и чтобы «вся сцена» их выразила.

Но как? Вот тут Крэг выдвинул формулу, по тем временам совершенно неожиданную, да и поныне еще достаточно острую. Используя знаменитые слова Гамлета — «очами души своей»*, — Крэг заявил, что режиссер обязан материализовать в сценическом пространстве свое ви́дение творения драматурга. То, что возникло в воображении режиссера, когда он читал пьесу, должно обрести на сцене визуально ощутимые формы. Следовательно, по Крэгу, искусство театра есть активная интерпретация творения поэта.

«Мой постановочный замысел, — писал Крэг, возникая на основе пьесы, растет, выходит за ее пределы, расширяется, летит широкими взмахами мысли, пробужденными во мне данной пьесой, как и другими пьесами того же автора. Эти пьесы словно сливаются в моем сознании и питают постановочный замысел всего спектакля»17.

Так впервые прозвучала идея, которая затем была подхвачена многими режиссерами XX в.: ставить должно не отдельную пьесу, но всего автора, воспринимая его творчество как целостный мир взаимодействующих образов и взаимосвязанных коллизий.

Далее тезис о «расширении постановки», о необходимости опираться на всю поэтику избранного автора переводится Крэгом на язык режиссерской практики. Настаивая на том, что режиссер все время должен держать в уме «свою постановку», Крэг советует: «наблюдайте движения персонажей в пьесе и присоединяйте к их движениям те, которые вы видите «очами души своей»».

Следовательно, движения — и те, которые режиссер угадывает в пьесе, и те, которыми сцену дополнила его фантазия, — составляют основу режиссерской формы спектакля. Сегодня мы сказали бы, что речь идет о рисунке мизансцен, из которого слагается режиссерская партитура спектакля.

Но и по этому поводу Крэг высказал тогда необычайно проницательное суждение, которое значительно опережало современную режиссерскую практику. Касаясь вопроса о том, какое действие должно совершаться на сцене, Крэг писал: «Дело не в том, натурально это действие или не натурально; суть проблемы иная: необходимо данное действие или оно не необходимо»18.

Решительный отказ от всего случайного, а также от дробности, множественности деталей, требование укрупнить и полностью подчинить действие диктату закономерности, по мысли Крэга, должны были дать театру возможность показывать жизнь только в ее истинных и сущностных формах, увидеть, где человеческое бытие соприкасается с тайной, вечностью, где внешняя красота мира становится выражением его скрытой духовной красоты, т. е. красоты абсолютной.

Форма, в которой воплотится эта абсолютная красота, может возникнуть только в том случае, если режиссеру удастся организовать в пределах сцены «пространство, которое гармонирует с мыслью поэта». Особенности сценического пространства определяются прежде всего «линиями и их направлением». О том, какие линии желательны, сказано вполне определенно: «...Не бойтесь сделать их слишком высокими; они никогда не будут достаточно высоки»19. Вертикалям, доминирующим в эскизах Крэга, и тут, в его программной статье, отдано явное предпочтение.

Возникает, однако, неизбежная проблема взаимосвязи между линией и цветом или, шире, между цветом и пространством. Крэг предлагал принципиально новый подход к фактуре спектакля. По его мнению, цвет определяется не той или иной материальной субстанцией, но ее «идеей». Т. е., пояснял он, если, читая «Макбета», я вижу в своем воображении скалу, вершина которой тонет в тумане, то скала ассоциируется с образом человека, героя, а туман — с силой, которая героя разрушит. «На какие краски указывает нам сам Шекспир? — вопрошал Крэг. — Он не изображает природу, он создает поэтическое творение. Два цвета: один существует для скалы и человека, другой — для тумана и для духа». Следовательно, «берите только эти два цвета», не забывая, что «каждый из них имеет множество оттенков». Какие же два цвета Крэг имел в виду? Ответ у него был наготове: «скала коричневая, туман серый». Но как раз в этом пункте он никакой настойчивости не обнаруживал и соглашался допустить — в зависимости от фантазии режиссера — любое другое цветовое решение. Ему важно одно: последовательно проведенное сквозь всю пьесу противостояние двух цветовых доминант. Крэг подчеркивал: «Успех будет зависеть от вашей способности дать вариации двух этих тем»20.

Простота цветовых соотношений и их противоборство тут восприняты как залог «прекрасного», которое в понимании Крэга вовсе не тождественно «красивому», напротив, эти понятия у него разведены и друг другу враждебны**.

«Прекрасное» же в искусстве театра (т. е., по словам Крэга, «то, что является самым гармоничным и самым справедливым и что тяготеет к целостности и совершенству»21) не может быть достигнуто способом ремонта или исправления отдельных составных частей сценического механизма. Как и в «Первом диалоге», Крэг в статье «Артисты театра будущего» настаивает на тотальном переустройстве современного театра, возрождение которого он видит в замене и обновлении сразу всех средств выразительности. Это — его коронная мысль. Другие искусства интересуют его лишь постольку, поскольку каждое из них способно послужить искусству сцены, отдать сцене все оттенки своей выразительности.

Только однажды, и пока еще в довольно туманном контексте, в данной статье проскользнул термин «движение сцены». Крэг мимоходом заметил, что «движение сцены» призвано «реализовать общую форму спектакля»22.

В этих словах заключалось предвестие наиболее радикальной из крэговских реформ. Ибо подсказанная Гамлетом мысль о том, что режиссер видит пьесу «очами души», не замедлила повлиять на крэговское восприятие самой трагедии «Гамлет» и повлекла за собой совершенно новую интерпретацию места действия, времени действия, всего трагедийного пространства.

Как мы уже знаем, на протяжении всей жизни Крэга «Гамлет» властно приковывал к себе его внимание. Любые общие соображения, которые высказывал Крэг об искусстве театра, провоцировались размышлениями о «Гамлете» и, в свою очередь, в размышлениях о «Гамлете» приобретали характер конкретных сценических решений. Так вышло и на этот раз. Общая идея из «Гамлета» вышла и к «Гамлету» вернулась, чтобы, сызнова оттолкнувшись от шекспировской трагедии, вывести Крэга к еще более смелым преобразованиям.

Надо заметить, что трагедия принца датского вообще всегда побуждала людей театра думать о самой природе театра. Вильгельм Мейстер у Гете, например, намереваясь сыграть роль Гамлета, спорил с приятелем, какие сделать в пьесе купюры и надо ли их делать. И затем, разбирая пьесу, признавался: «...Чем дальше я продвигался, тем затруднительнее мне становилось представить себе все целое, и наконец я увидел почти полную невозможность охватить его общим взглядом!»23

Желание понять «Гамлета» неизменно наталкивалось на эту вот «затруднительность»: охватить общим взглядом «все целое» совсем не просто. В XIX в. театр на многие десятилетия отказался от идеи трагического целого во имя идеи отдельного характера. Люди театра в ходе эстетической революции, совершившейся на рубеже XIX—XX вв., должны были пробиваться к сути трагедии, высвобождая ее из-под власти многолетней сценической традиции. Поиски новой формы становились единственно возможным способом приближения к сердцевине произведения.

Крэг с отчаянием и не один раз писал, что трагедия эта «невоплотима», что претензии театра до конца «понять и объяснить истину Гамлета» несостоятельны, что даже самому прекрасному актеру не под силу передать своей игрой, пользуясь материалом своей человеческой личности и ею же как «инструментом», — всю глубину философского содержания этого образа24.

Однако, заявляя, что «Гамлет» невоплотим, Крэг, как мы помним, все же делал новые и новые эскизы к «Гамлету».

Суть подхода к «Гамлету», угаданного в 1907 г., состояла в следующем: главным в пьесе является не сюжет, а то, что думает о нем Гамлет.

Прошло восемь лет, и в 1915 г. молодой русский исследователь Л.С. Выготский написал прекрасную работу о «Гамлете», по сути дела — первую, где трагедия рассматривается с точки зрения нового мировосприятия, глазами человека, свободного от рационализма XIX столетия. Выготский размышлял о «Гамлете», находясь под впечатлением постановки Крэга, осуществленной на сцене МХТ в 1911 г. Идеи, озарившие Крэга, Выготский сформулировал с четкостью, которой подчас Крэгу недоставало. Поэтому есть основания уже сейчас, значительно опережая события, изложить главные положения статьи Выготского. Опубликованная только в 1968 г., после смерти и Выготского и Крэга, она поможет нам понять, как Крэг воспринимал проблему «Гамлета».

Суждения Льва Толстого о Шекспире вообще и о «Гамлете», в частности, в 1907 г. еще не были знакомы Крэгу, но в 1915 г. уже были известны Выготскому. Более того, в антишекспировском пафосе высказываний Толстого Выготского обрадовала «гениальная смелость» и свобода мысли. Отталкиваясь от категорического утверждения Толстого, что «Шекспир не сумел, да и не хотел придать никакого характера Гамлету и не понимал даже, что это нужно»25, Выготский не только Толстого не опроверг, но, напротив, горячо его поддержал. «Мы, — писал он, — должны вполне согласиться с Толстым, когда он утверждает, что у Гамлета нет характера... Но, может быть, целью трагедии вообще не является раскрытие характера самого по себе и, может быть, она вообще равнодушна к изображению характера?..»

Так, — в вопросительной форме, с коварным рефреном «может быть?» — Выготский низринул идею, на протяжении по меньшей мере полутора столетий владевшую умами ученых шекспироведов и актеров, игравших шекспировские пьесы. Психолог по профессии, Выготский заявил: «Кто хочет исследовать Гамлета как психологическую проблему, тот должен вовсе оставить критику». Тщетны, уверенно замечает Выготский, все попытки интерпретаторов Шекспира «либо приспособить фабулу к герою, либо героя приспособить к фабуле». Ибо сам-то Шекспир исходит «из полного несоответствия героев и фабулы», выдвигая принцип «единства действующего лица или героя».

Вот тут прислушаемся к Выготскому, не упуская ни слова. Он продолжает: «Герой есть точка в трагедии, исходя из которой автор заставляет нас рассматривать всех остальных действующих лиц и все происходящие события. Именно эта точка собирает воедино наше внимание, она служит точкой опоры для нашего чувства, которое иначе потерялось бы, бесконечно отклоняясь в своих оттенках, в своих волнениях за каждое действующее лицо. Если бы мы одинаково оценивали и волнение короля, и волнение Гамлета, и надежды Полония, и надежды Гамлета, — наше чувство заблудилось бы... Но трагедия поступает иначе: она придает нашему чувству единство, заставляет его все время сопровождать героя и уже через героя воспринимать все остальное... Все лица в этой трагедии изображены такими, какими их видит Гамлет. Все события преломляются сквозь призму его души, и, таким образом, автор созерцает трагедию в двух планах: с одной стороны, он видит все глазами Гамлета, а с другой стороны, он видит самого Гамлета своими собственными глазами, так что всякий зритель трагедии сразу и Гамлет, и его созерцатель».

Так Выготский обосновывает догадку Крэга о том, что все совершающееся в трагедии «Гамлет» мы видим «очами души» Гамлета. С позиций психологического реализма, с позиций обязательной для него полифонии, уравнивающей «и волнение короля, и волнение Гамлета, и надежды Полония, и надежды Гамлета» и т. д., это звучит едва ли не кощунственно. С точки зрения шекспировской трагедийности, это неумолимая аксиома. Далее Выготский пишет: «Когда мы переживаем «Гамлета», нам кажется, что мы пережили тысячи человеческих жизней в один вечер, и точно — мы успели перечувствовать больше, чем в целые годы нашей обычной жизни. И когда мы вместе с героем начинаем чувствовать, что он более не принадлежит себе, что он делает не то, что он делать был бы должен, — тогда именно трагедия вступает в свою силу»26.

Противоположение «трагедии» и «обычной жизни», высказанное тут просто и прямо, опять-таки оспаривает метод психологического реализма, который притязает в категориях «обычной жизни» разъяснить необычайное и раскрыть самые резкие отклонения от обыденной нормы, сохраняя за нормой значение главного критерия.

С понятием нормы ситуацию Гамлета соотнести нельзя, ибо Гамлет поставлен Шекспиром на полпути от бытия к небытию. Он пытается осознать свою миссию, цель и долг, балансируя между миром здешним и миром нездешним, между реальным и ирреальным. Или, словами Выготского, «действие происходит в двух мирах одновременно: здесь, во временном, видимом мире, где все движется как тень, как отражения, и в ином мире, где определяются и направляются здешние дела и события. Трагедия происходит на самой грани, отделяющей тот мир от этого, ее действие придвинуто к самой грани здешнего существования, к пределу его («кладбищность» пьесы — смерть, убийство, самоубийство, «могильность»); она разыгрывается на пороге двух миров, и действие ее не только придвинуто к краю здешнего мира, но часто переступает по ту сторону его (потустороннее, загробное в пьесе)»27.

Крэг так именно и представлял себе место действия трагедии (если это вообще может быть названо «местом»). Ему, значит, надо было превратить театральную сцену, грубую, неповоротливую, громоздкую, в зеркало души Гамлета, очутившегося между тем и этим светом, сделать сцену гибким и послушным инструментом, способным повиноваться причудливому ходу гамлетовой мысли, воссоздавать образы, плывущие в бесстрашной памяти принца и порождаемые его насмешливой фантазией.

Предстояло найти какой-то один постановочный прием, лаконичный и мобильный, выстроить элементарно простую сценическую композицию, все превращения которой диктовались бы не фабулой пьесы, не внешним ходом событий, а единственно внутренним ходом трагедийной мысли, так или иначе транспонированной в идею спектакля.

Зарисовывая отдельные мизансцены, фиксируя в эскизах те или иные эпизоды, которые он уже ясно себе представлял, Крэг долго мучился, ибо никак не мог эти разрозненные фрагменты друг с другом соединить, накрепко связать. Пока его не осенило, что и не надо связывать. Этот пункт — наиважнейший пик крэговской концепции, эта догадка предопределила впоследствии некоторые основные элементы современного сценического языка. Простейшим и первоначальным обоснованием догадки было то, что для Гамлета «порвалась связь времен». Именно эта разорванность отчетливо чувствовалась во всей взаимной соотнесенности отдельных эпизодов трагедии, в зияниях, разверстых между бытием и небытием, реальным и ирреальным, между некогда бывшим и неизбежно будущим. Трагическая необходимость шла «поверх барьеров», через провалы, однако эти провалы нельзя было миновать. Более того, в разрывах пульсировал смысл. Вместо связного и последовательного развития, когда последующее прямо вытекает из предыдущего, возникала гораздо более сложная линия действия. Для нее, согласно старому латинскому изречению, «после этого» не означало «поэтому». Метафизическая по идейной сути, метафорическая по выразительности, эта линия действия ассоциативно сближала друг с другом явления, на дистанции трагедии разобщенные, разрозненные, и отстраняла друг от друга явления смежные, близлежащие.

Торжествовала не повествовательно-прозаическая, а свободно-поэтическая логика притяжений и отталкиваний, самим Шекспиром предложенная, но долгое время — от Вольтера до Толстого — смущавшая умы. Между тем, только высвободив эту энергию, можно было сообщить всему ходу трагедии захватывающее дух ускорение. Трагическая прерывистость действия была осознана Крэгом как обязательное условие сценического существования Гамлета, в частности, а затем и трагедийного героя вообще.

Все с «Гамлета» начиналось, а потом распространялось на весь трагедийный театр в целом. «Гамлет» — трагедия единственная в своем роде, даже в шекспировском сценическом мире она занимает совершенно исключительное место. («Гамлет» — это колония шекспировского духа, лежащая в другом поясе, обладающая другой природой и управляемая совсем другими законами, чем метрополия», — писал Людвиг Берне28. Л. Выготский, приведя эту цитату, добавил: «Гамлет» — произведение одинокое в мировой литературе»29). В процессе поисков постановочного приема для воплощения этой «одинокой», уникальной вещи Крэг пришел к выводам универсального значения.

Первый из этих выводов состоял, повторяем, в том, что не только актер движим мыслями и чувствами своего героя, но вся сцена, все то, что мы называли спектаклем, движется и живет мыслями и чувствами героя. Меняется, подчиняясь внутренней жизни человека, ритму его мысли. Самомалейшим оттенкам чувств, развитию идеи, — скачкообразному, плавному, — любому.

Спустя годы Станиславский скажет, что единственное содержание искусства театра — «жизнь человеческого духа».

Крэг по-своему сформулировал эту же мысль в 1907 г.

Жизнь человеческого духа — и только она одна! — вправе управлять движением сцены. Сцена должна, оставаясь все время одной и той же, обладать способностью мгновенно превращаться во все то, что видит Гамлет, и в то, о чем он думает. Для этого следует использовать и разные точки зрения на один и тот же объект, и житейски немотивированное освещение, и внезапные скачки действия, происходящего в разных временных и пространственных измерениях.

Необходима была динамическая структура. Вопрос — и труднейший — состоял в том, как ее организовать. Ломая голову над этой проблемой, Крэг снова вспомнил о Серлио, о трагической геометрии, которую он несколько лет тому назад вызволил из старинных рисунков итальянского теоретика архитектуры. Те самые параллелепипеды, те самый вытянутые ввысь архитектонические объемы, которые уже существовали на крэговских эскизах, — они-то и должны были обрести подвижность.

Мыслилась система, готовая к любым изменениям, т. е. то, что ныне вошло в театральный обиход под названием «действенной сценографии». (Самый термин «сценография» принадлежит Крэгу.) Крэг уже понял: все, что находится на подмостках, должно быть вполне материальным и в то же время изменчивым до степени ирреальности, целостным и в то же время готовым к новым и новым комбинациям. Ему нужна была, как он сам потом скажет, «тысяча сцен на одной сцене», или, иначе, «сцена с подвижным лицом»30.

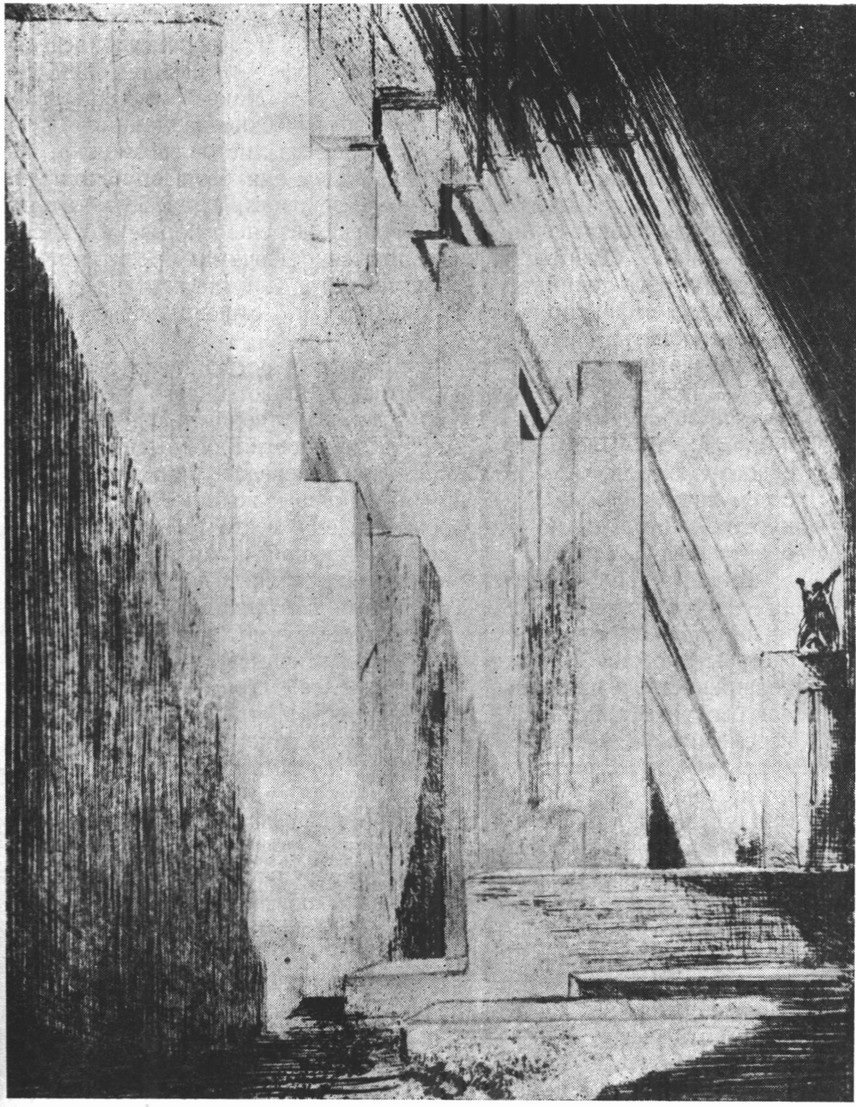

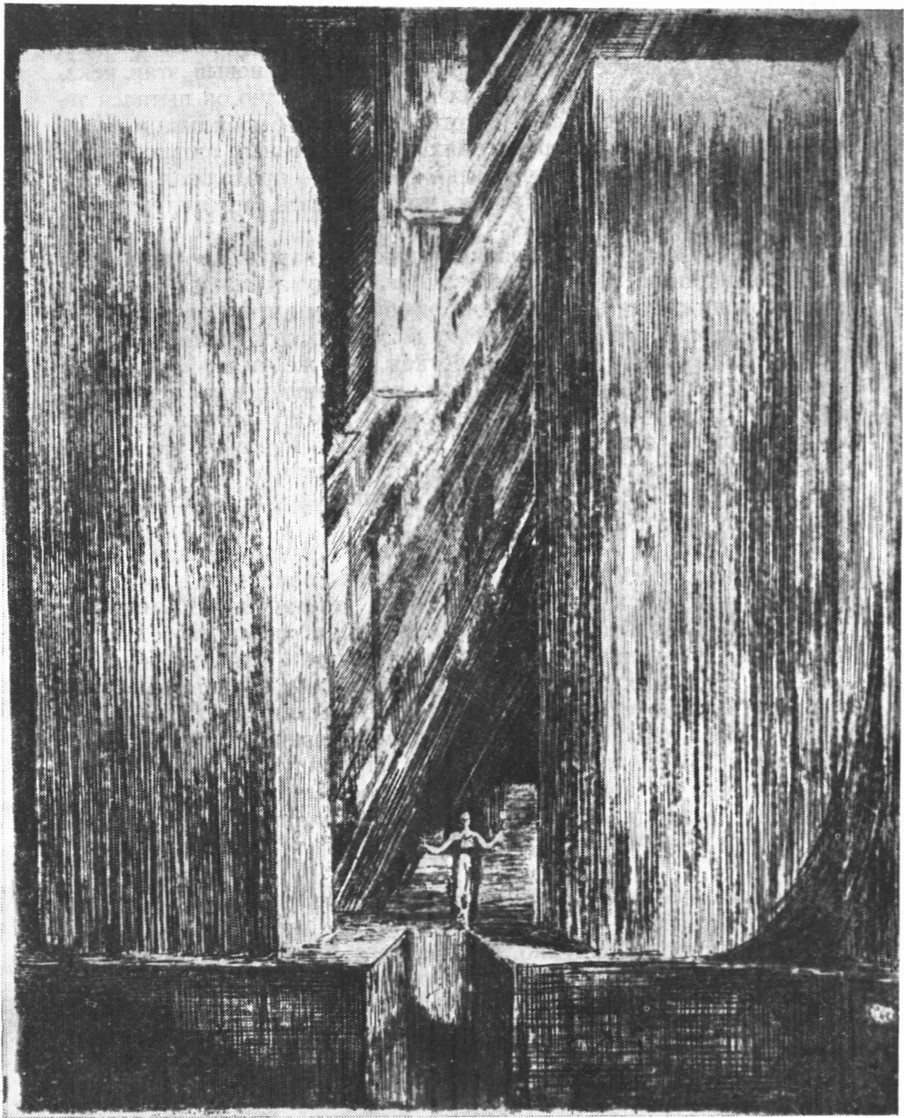

Офорт из цикла «Движение», 1907

Поиски такой мобильной структуры запечатлела серия офортов, выполненных Крэгом все в том же 1907 г. Крэг назвал всю эту серию «Motion» («Движение»), Тематика офортов разная: одни связаны с «Гамлетом», другие, по-видимому, с «Макбетом», есть офорты на мотивы «Электры», а есть и графические вариации на тему «Страстей по Матфею» Баха. Некоторые из листов, возможно, навеяны дантовским «Адом». В 1908 г. все они были опубликованы Крэгом в так называемом «Портфеле эскизов», а в 1923 г. лучшие из офортов данной серии снова были помещены в книге под названием «Сцена». Офорты эти не являются «рабочими» проектами. Новая для Крэга техника гравюры по металлу была освоена с новой целью: тут зафиксирована только идея, но отнюдь еще не способ ее реализовать.

Сам Крэг писал, что его рисунки, «полностью связанные с мечтой художника об Идеальном театре, не имеют ничего общего с современной сценой». Их задача — заново утвердить власть движения, которое «было у истоков театра древности и остается идеальной сущностью этого искусства. Мы должны передать движение посредством живой формы и тем самым вернуть к жизни Надличное Искусство, которое займет подобающее ему место рядом с другими, родственными ему искусствами — Музыкой и Архитектурой»31.

Внушительная архитектоника вертикальных и параллельных друг другу объемов освещена сильными диагональными лучами света, падающего сверху, но теперь уже не прямо, а косо. Наклонные световые потоки придают устремленным ввысь параллелепипедам подвижность. Крэговская трагическая геометрия у нас на глазах как бы трогается с места, плывет в пространстве. Объемы начинают перемещаться, разнообразно друг другу аккомпанируя. Человеческие фигуры то почти теряются рядом с этими грозными вертикалями, в этих косых лучах, то выступают на первый план, как бы командуя всеми трансформациями пространства.

«Формы, — комментировал свои офорты Крэг, — компонуются и распадаются. Торжествует искусство движения или, вернее, чистое движение». Офорты улавливали «остановленные мгновенья» перетекания одной формы в другую. Их выразительность была велика, их трагедийная напряженность бесспорна. Однако эти видения оставались фантастическими, принадлежали мечте, игре воображения. И все же Крэг верил, что рано или поздно он сумеет подчинить театр своей воле. Он увлеченно импровизировал: «Место лишено формы. Перед нами лежит безграничная пустота пространства. Не слышно ни звука. Не заметно никакого движения. Перед нами — ничто. И вот в этой-то пустоте, из ничего возникает жизнь... Ветер создает в пустом пространстве некие формы и заставляет их жить»32.

Офорт из цикла «Движение», 1907

Поэтическое предощущение форм, возникающих в «пустоте пространства» и послушных не только «дуновению ветра», но и малейшему импульсу режиссерской мысли, знаменовало новый этап исканий Крэга. В торопливых записях на полях Серлио он пытался теперь вообразить «такую сцену, которая была бы мобильна и могла бы двигаться во всех направлениях в определенных ритмах, и все это под контролем одного человека. Вскоре, — продолжал Крэг, — я нашел решение проблемы в том, чтобы создать трех или четырехстворчатые ширмы».

Эдвард Крэг, опубликовавший отцовские «каракули», не заметил никакой дистанции между идеей ширм, предугадывавшей возможность «организовывать композиции любой формы и любого размера», и системой ширм, приближавшей эту возможность к осуществлению. Между тем дистанция, пусть короткая, все же была: «вскоре» не означает «сразу». Эдвард Крэг прав, когда пишет, что отец смутно представлял себе «машину в виде как бы некоего органа, на котором он смог бы играть, оперируя огромными кубами». Но Эдвард Крэг ошибается, утверждая, что данная «машина» в виде «декорации, сделанной из двусторонних вращающихся плоскостей»33, была тотчас же и сконструирована.

Мысль Крэга в 1907 г. работала смело и продуктивно. Однако Крэгу понадобилось изрядное время, чтобы придумать, хотя бы в основных чертах, сценический механизм, готовый к любым трансформациям. Главным элементом конструкции стали свободно закрепленные на шарнирах плоскости — ширмы, чья подвижность сообщала всему механизму требуемую динамику. Как только ширмы пришли в движение, тотчас и вся трагическая геометрия Крэга ожила, обрела заранее в ней запрограммированную, но дотоле не реализованную мобильность. Когда Крэг придумал ширмы, когда он догадался, что архитектонически целостные объемы могут слагаться из движущихся плоскостей, то возникая, то меняясь, то исчезая, тогда все его фантазии тотчас же стали теоретически осуществимы.

Теоретическое решение это наталкивалось, однако, на некоторые вполне практические препятствия. В идеале ширмы должны были двигаться быстро и бесшумно. А кроме того, в идеале они мыслились выполненными из некоего натурального материала. Годились дерево, металл, но не годилась привычная в театральном обиходе ткань.

Вопросу о том, какова должна быть фактур а ширм, Крэг придавал принципиальное значение. Ширмы Крэга не хотели ничем притворяться, и их фактура никого не намеревалась обманывать. Поэтому ощущение подлинности, натуральности фактуры выдвигалось как обязательное требование.

По идее, ширмы, оставаясь ширмами, были ничем, но притязали стать всем. Они предъявлялись зрителям в их неподдельной фактурности, ничего не изображая, но позволяя все что угодно вообразить. Видоизменения архитектурных объемов, совершавшиеся на сцене, ее преображали. Однако монохромные плоскости ширм никак не следовало раскрашивать. Кисть к ним прикасаться не смела. Их касался только световой луч. Живопись светом получала тут самые широкие права. Волны света, падая на ширмы, на их плоскости и углы, могли создавать новые и новые хроматические вариации, оттенки и отблески, тени, полутени, яркие, сильные блики и пятна.

Бесшумные перемещения ширм, легкая и быстрая смена их конфигураций, многовариантность их освещения должны были приобщить зрителей к трагической поэзии, показать публике, «как образ входит в образ и как предмет сечет предмет», иными словами, сделать видимой свободную, ассоциативную связь явлений, или же — отдельных эпизодов шекспировской пьесы.

Более того, ширмы с равным успехом позволяли передать и разорванность действия, и его неразрывность, расчлененность и последовательность, распахнутость пространства и замкнутость его. Мыслилась трехмерная динамичная структура, которая, в зависимости от намерений режиссера, могла быть истолкована и как мировое, вселенское пространство, и как «монологическое» пространство одной души.

Время в этой подвижной пространственной структуре целиком принадлежало режиссеру. Если, как утверждал Выготский, трагедия Шекспира требует «колоссальной деформации всех временных масштабов», если герой трагедии совершенно независим от «единиц реального времени, и все события трагедии измерены и соотнесены, друг с другом во. времени условном, сценическом»34, то система ширм передоверяет режиссеру эту условность и эти деформации. Он вправе растянуть время? и остановить его, ускорить и замедлить, установить связи и разорвать их, туго сжать пружину действия или вдруг отпустить ее, дать действию сильнейший толчок.

Ускоренное трагическое время зависит от героя, от жизни его духа. Многоэпизодность шекспировской пьесы есть следствие шекспировского понимания феномена трагического времени. И если открыть в самой природе театра способ выражать жизнь духа, а не жизнь эпохи, семьи и т. д. и т. п., — то тогда на сцене беспрепятственно будет веем управлять именно это страшное, движущееся! скачкообразно, рывками, или подползающее неслышно из-за спины трагическое время, Крэг впоследствии сравнивал выразительность системы ширм с выразительностью человеческого лица. «Как только, — писал он, — какая-либо черта человеческого лица задвигалась, все лицо меняет свое выражение. Точно так же и сцена»35.

Но одно дело придумать конструкцию и совсем иное дело пустить ее в ход, заставить ее функционировать. Ни достаточно легких, ни бесшумно движущихся ширм театральная машинерия начала века не знала. Чтобы своими глазами увидеть, как работает изобретенный им новый сценический механизм, Крэг должен был сам его соорудить.

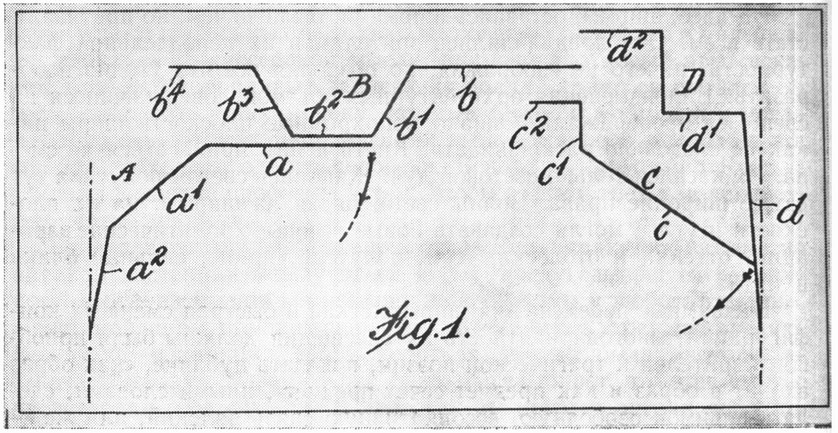

Подобно всякому изобретателю, он решил сперва создать действующую модель, нанял специально для этой цели двухэтажную флорентийскую виллу «Иль сантуччо» и с помощью художника Микаэла Карра принялся за постройку макета «движущейся сцены». Первый макет Крэга был довольно велик (примерно 3,5 м высоты, такой же ширины и 2,5 м глубины). На макете Крэг разместил двенадцать щитов, соединенных друг с другом шарнирами. Сделанная весьма примитивно модель работала плохо. Но даже такое далекое от совершенства устройство неопровержимо доказывало, что идея верна и что конструкция в принципе найдена. Все остальное было уже делом техники. Система ширм родилась, она существовала, функционировала, и хотя Крэг должен был собственноручно двигать неуклюжие щиты, тем не менее он внутренне ликовал, ибо самые смелые его надежды подтверждались.

Спустя пять лет Крэг с гордостью поместил зарисовку ширм первого макета в альбоме «К новому театру», где были собраны только самые лучшие его эскизы36.

Рядом с этими избранными эскизами рисунок ширм выглядит невзрачным: сухой чертеж простого деревянного ящика, нечто вроде тары, не вызывающей никаких эмоций. Крэг демонстрировал «ничто», мертвую схему, способную, однако же, магически преобразиться, как только в деревянную коробку войдет человек, актер, и как только ее стенки задвижутся. Голая и неподвижная коробка абсолютно нейтральна по отношению к любому восприятию. Она ничего не говорит ни уму, ни сердцу. И она становится невероятно активна, едва ею завладевает артист, а тайная кинетика превращается в явную динамику.

Разглядывая чертеж, с трудом веришь, что, двигая эти голые доски, Крэг искал сценическую форму своего «Гамлета». Между тем в действительности именно так оно и было.

Манипулируя громоздкими составными частями модели, Крэг проверял, удобны ли его ширмы или экраны («screens») для мизансценирования, более того, искал конкретные мизансцены предвосхищаемой постановки «Гамлета». С этой целью он вырезал из дерева небольшие плоские барельефные фигуры персонажей трагедии и пробовал то так, то этак размещать их на макете при разных конфигурациях ширм. Многие мизансценические решения «Гамлета» были найдены в процессе увлекательных перестановок этих фигурок на фоне движущихся объемов модели.

Если Крэг хотел, он мог нанести на фигурку типографскую краску и сделать на бумаге ее оттиск. Тогда-то и получались «черные фигуры», которые позднее, в 20-е годы, были им использованы в качестве книжных иллюстраций. Но сперва он пользовался деревянными фигурами только в поисках мизансцен.

Такой способ предварительной режиссерской работы Крэг охотно применял и впоследствии. Несколько раз строилась заново, совершенствуясь и усложняясь, модель движущейся сцены. На смену первому макету пришел второй, затем третий, четвертый. И всякий раз Крэг сызнова принимался передвигать на макете свои фигурки, добиваясь максимальной выразительности мизансцен.

По сути его способ немногим отличался от способа, который выработал Станиславский, когда «писал мизансцену» спектаклей раннего МХТ. Ведь и Станиславский, сочиняя «режиссерскую экспликацию», творил уединенно, без актеров, и Станиславский сперва разыгрывал пьесу в воображении, фиксируя на бумаге основные мизансценические построения и перестроения. Режиссерское авторство спектакля с этого предварительного вычерчивания мизансцен и начиналось. Но если Станиславский зрительно себя проверить не мог и все необходимые коррективы должен был откладывать до репетиций с актерами, то Крэг фиксировал мизансцену после многократных и разнообразных проб, причем его деревянные фигуры, послушные руке режиссера, постепенно находили самые выгодные места в любой конфигурации ширм. Станиславский мизансцену предугадывал и предвидел, Крэг на этом предварительном этапе своей работы уже мизансцену видел, уточнял, совершенствовал.

Разумеется, ему удавалось определить только важнейшие с точки зрения концепции спектакля мизансцены. Но Крэг полагал, и вполне обоснованно, что в процессе репетиций с актерами сумеет без труда найти переходы из одной мизансцены в другую.

Таким образом, в 1907 г. Крэг осознал, более того, ощутил в непосредственной режиссерской работе на макете многие преимущества, которыми обладает сконструированный им сценический механизм. Позднее он именовал созданное им устройство «пятой сценой». Всю историю театра он, оглядываясь в прошлое, рассматривал в аспекте видоизменений, которые претерпевало в веках само понятие сцены. В античном театре основой сцены была архитектура. Все пьесы исполнялись на фоне каменных построек, актеры и зрители находились в едином пространстве амфитеатра, освещенного дневным светом («первая сцена»), В средние века религиозные драмы разыгрывались либо в храме, либо на паперти у входа в храм, т. е. опять-таки в архитектурно организованном пространстве, объединявшем исполнителей и зрителей («вторая сцена»), В искусстве комедии дель арте актеры выступали на подмостках, выстроенных посреди площади, т. е. и тут не было имитирующих декораций, и тут фоном действию служила подлинная архитектура («третья сцена»).

В ренессансном театре («четвертая сцена») поначалу основные формы зрелища тоже диктовало само здание, его устройство. Театр елизаветинской поры рассматривался как один из вариантов этой структуры. Но затем писанная декорация, столь же эфемерная, как и материал, из которого она была сделана, заменила подлинные объемы мнимыми, архитектуру — ее живописным изображением, действительность формы — иллюзией формы. Сложилась целая система фикций и оптических обманов. Подлинность уступила место изощренной фальсификации. В этот период, язвительно замечал Крэг, декорация «потеряла голову, обезумела»37. Его собственная «пятая сцена» должна была навсегда покончить с «безумием», возродить в новом качестве великие традиции прошлого и стать «сценой для поэзии», или, иначе говоря, «поэтической сценой».

«Я хочу, — писал Крэг, — разрушить сцену живописную и возвести на ее месте сцену архитектурную»38. Но, в отличие от неподвижной архитектуры прежних четырех сцен, его «пятая сцена» должна была «обладать собственной жизнью», дабы «служить поэтическому театру» и соответствовать «духу бесконечного изменения»39, характерному для XX в. Перед «пятой сценой» ставилась задача «выразить идею в пространстве посредством движения»40.

Это означало, что стабильным сценическим системам, чья неподвижность заставляла режиссеров и художников изощряться во всевозможных имитациях ради создания иллюзии движения, пришел конец. Открытием Крэга начинался новый этап истории европейского театра, начиналась пора движущихся, действительно (а не иллюзорно) меняющихся сценических структур.

Усовершенствовав систему ширм, Крэг в 1910 г. запатентовал свое изобретение. Тогда же он писал Уильяму Йетсу: «Все лето я возился и играл с маленькой моделью сцены, которая способна к бесконечным трансформациям и может передать любое настроение вовсе без фотографического правдоподобия... Я могу играть на этой сцене, как на струнах музыкального инструмента»41. Йетса удивительная сцена чрезвычайно заинтересовала (как мы помним, он поверил в Крэга уже После постановок Перселла и Генделя). Ему захотелось воспользоваться системой ширм для одного из спектаклей дублинского Театра Аббатства, которым он руководил. Крэг дал согласие на такой опыт, и в январе 1911 г. в Дублине ширмы выдержали первый публичный экзамен: Йетс поставил в ширмах свою пьесу «Песочные часы».

Следующее слово принадлежало самому Крэгу: в декабре того же 1911 г. в Москве состоялась премьера его «Гамлета».

Путь к этому великому предприятию — постановке Гамлета на сцене МХТ — был длительный. Ибо прежде чем перейти к любой практической работе, Крэг должен был теоретически решить вопрос, какой тип актера соответствует его режиссерским целям и его движущейся сцене.

Довольно широко распространено мнение, якобы театральная концепция Крэга либо игнорирует актера (и даже предполагает заменить живого актера куклой, «марионеткой»), либо предъявляет к актеру невыполнимые требования. Некоторые историки театра воспринимают соображения Крэга относительно актерской игры и актерского действия как чисто умозрительные, оторванные от практики. Отдавая должное крэговским пространственным концепциям, они склонны считать чистой схоластикой его мысли об искусстве актера. При этом напоминают, что в момент, когда оформилась теория Крэга, сам он как режиссер практик с актерами почти не работал и, следовательно, сокровенные тайны актерской природы постичь не мог.

Действительно, в одних случаях (так было с Дузе) Крэг декорировал, но не репетировал, в других случаях (так было в Московском Художественном театре) между Крэгом и актерами возникал непроницаемый языковой барьер. Все это верно, и все это причиняло Крэгу немало огорчений. Не следует, однако, забывать, что Гордон Крэг вырос в актерской семье и в актерской среде, сам был актером. Он знал не только самые утонченные ухищрения актерского мастерства, но чувствовал и то, что называется актерским естеством. В этой сфере для него не было секретов. А потому все его пространственные решения неизменно ориентировались на актера: не просто «учитывали» актерские возможности, но и выдвигали новые требования к актерам.

Уже в статье «Артисты театра будущего» эти требования были отчетливо высказаны. Еще более решительно и резко Крэг изложил свои суждения об актерском искусстве во второй из программных статей 1907 г. — «Актер и сверхмарионетка».

Основным импульсом, который дает толчок всему ходу мысли в этой статье, была твердая убежденность Крэга, что взаимоотношения между актером и сценическим образом не могут устанавливаться по принципу тождества или равенства. Если Станиславский добивался слияния человеческого «я» актера с ролью, персонажем, если, по Станиславскому, актерский образ есть «я» (т. е. актер) «в предлагаемых обстоятельствах» пьесы, то Крэг твердо настаивал на необходимости дистанции между исполнителем и персонажем, актером и ролью. Он подчеркивал, что артист обязан подняться на высоту трагедийного образа, хотя прекрасно понимал, что артист не может пребывать на такой высоте все время, пока идет пьеса. Крэгу нужны были те великие миги актерской игры, которые вызывают на театре состояние катарсиса. В возможность непрерывного слияния актера с ролью Крэг не верил. Более того, не считал такое слияние нужным.

Крэговская концепция, учитывая природный для сценического искусства момент «раздвоения личности» актера, устремлена к идеальному: по Крэгу, конечная цель актерского искусства — обобщающий, философски насыщенный образ. В крэговской теории актера — три неразрывно между собой связанных компонента: а) человеческая данность актера, б) образ, созданный фантазией драматурга в поэтической реальности текста, в) то новое, сверхреальное, поверх текста возникающее существо («the being»), в котором сконцентрированы мысль поэта, воля режиссера, личность актера.

Термин «сверхмарионетка», который долго воспринимался как одиозный, впервые в советской театроведческой литературе реабилитировал А. Аникст. Он писал: «Не унизить актера, а поднять его хотел Крэг. Обобщение, которого должен достигнуть актер символического театра, поднимает его над уровнем отдельной личности и приближает к божеству как символу определенных сторон жизни и человека. Поэтому актер Крэга не просто марионетка, а сверхмарионетка»42.

Прежде чем еще раз коснуться проблемы символа, добавим к словам Аникста, что уподобление актера марионетке не означает ровно ничего, кроме включения в творческий процесс посредника между актером и автором — режиссера. Актер повинуется воле режиссера, как марионетка послушна руке кукольника. Означает ли это, что на самостоятельное актерское творчество наложен запрет? Напротив, самостоятельность актера входит в программу Крэга, она провоцируется и поощряется — вплоть до импровизации. Во имя утверждения творческой воли актера к термину «марионетка» добавлена приставка «сверх». Она знаменует собой максимум возлагаемых на актера надежд. Минимальное требование — покорность «марионетки», максимальное — способность «сверхмарионетки», послушной режиссерскому замыслу и диктату, самостоятельно постичь Поэта и приплюсовать к режиссерской композиции нечто сверх нее сущее, режиссеру не известное и не доступное.

Формула Станиславского «я в предлагаемых обстоятельствах» — более поздняя, но в ней наиболее компактно заключена идея, которую Крэг вообще-то и не отвергал. Он только считал ее недостаточной. Он был не против того, чтобы актер играл от своего имени, «от первого лица», но категорически восставал против «играния себя». Это ведь не одно и то же. Одно дело, сказать: «Я — Гамлет! Холодеет кровь...». Совсем другое дело внушать себе: «Гамлет—это я», и ждать, что от этого похолодеет кровь у кого бы то ни было.

Крэг ставил под сомнение такие понятия, как «игра», «актерская игра». Он спрашивал: «является ли игра искусством?» Т. е. «являются ли актеры истинными художниками? Артистами?» Можно ли рассматривать игру актера наравне с музыкой, поэзией, архитектурой, скульптурой, живописью? Отрицательный ответ на эти вопросы, — «игра не есть искусство»43 — был продиктован не только неприязнью к «анархии», воцарившейся тогда на сцене. (Игра нередко соприкасается с искусством, но две эти сферы жизнедеятельности отнюдь не тождественны. Игра — занятие, доступное и взрослым, и детям, и животным. В игре процесс бытия воспринят наивно-схематически, как элементарная система знаков, правил и приемов, которыми может оперировать играющий. В наивности игры есть своя прелесть и своя красота, нередко возвращающая взрослому человеку детство и детские радости. Но по отношению к действительности игра нейтральна. «Обратной связи» между игрой и жизнью нет. Искусство эту «обратную связь» имеет, оно оказывает на действительность облагораживающее влияние, выдвигая в противовес материальному — идеальное, добиваясь гармонии духовного и телесного.)

Вторжение «игры» на территорию искусства нередко понуждает искусство себе изменять, отдаляться от идеальных устремлений. Характеризуя современный ему распространенный актерский тип, Крэг писал, что у актера «голова, руки, ноги вышли из-под контроля разума», что «чувства играют им и в любой момент могут сделать его фальшивым. Сознание актера, все время подстегиваемое чувствами, настолько разгорячено, что оно фактически неспособно делать свое дело, а именно — думать». Актер же, «безмерно своим чувствам благодарный, — иронизировал Крэг, — выходит из себя и вопит им (т. е. чувствам. — Т.Б.): «Делайте со мной, что хотите!» И они делают с ним, что хотят»44.

Ясно, что стрелы критики Крэга направлены против «актера нутра», против «игры нутром», с которой воевал и Станиславский. Но Крэг произволу «чувств» противопоставлял в первую очередь разум, в системе рассуждений Крэга неразрывно связанный с целостностью художественной формы.

Понять именно эту взаимосвязь (обычно разум прикрепляется к содержанию, а не к форме) — значит увидеть главную цель Крэга: освобождение актерского творчества от бесконтрольной игры случайных эмоций. Ради этой цели Крэг требовал от актера умения виртуозно управлять своим телом. «Если вы сумеете превратить свое тело в машину, — утверждал он, — ...если ваше тело будет повиноваться вам каждым малейшим своим движением на протяжении всего спектакля, на глазах у зрителей», тогда «вы окажетесь способны создать произведение искусства, превышающее вас лично».

Актер обязан возвыситься над собственной индивидуальностью, ибо индивидуальность эта, увы, «далеко не у всех очень уж содержательна»45.

Некогда, в старину, лишенная индивидуальности неживая кукла, марионетка, была надежным средством «для выражения прекрасных художественных идей... Возможно, мы сможем сызнова творить такие образы, о которых повествуют историки древности, но уже не в виде кукол, а создавая то, что я назвал сверхмарионеткой. Сверхмарионетка не станет состязаться с жизнью».

Сверхмарионетку, независимую от случайностей и от обыденной жизненности, Крэг противопоставлял зависимости актеров, которые «хвастаются своей наблюдательностью и памятью, тем, как хорошо они умеют изображать повседневные чувства, как «похоже». Эта «похожесть», считал он, есть не что иное, как рабство, как связанность житейскими путами, она-то и является препятствием на пути к философски емкому обобщению.

«Фактически, — гневно попрекал Крэг современных ему актеров, — ваше тело, ваше бездумное тело, одержав победу над идеей и мыслью, вообще изгнало прочь со сцены идею и мысль... Некоторые актеры как будто говорят: какой прок в блестящих идеях? Зачем моему разуму искать утонченные мысли и изощренные концепции, если мое тело, вовсе не подконтрольное мне, все равно их испортит? Да лучше я просто вышвырну свой разум за борт, и пусть мое тело само вывозит меня и всю пьесу... Это не имеет ни малейшего отношения к искусству, решительно никакого — ни к искусству, ни к точности, ни к замыслу».

Настаивая, что «тело должно стать абсолютным рабом сознания», что оно должно повиноваться разуму почти с «механическим совершенством», Крэг писал: «Я серьезно молюсь, чтобы в театр вернулся образ — я называю его сверхмарионеткой»46.

Тем не менее его термин не поняли, не приняли. В 1919 г. Крэг вынужден был снова пояснять: «Вводя этот термин в сферу актерского искусства... я вовсе не имел в виду создать некоего монстра, вроде Франкенштейна... Когда я писал о сверхмарионетке, то имел в виду тип актера, который встречается и ныне существует, хотя и не очень часто, — такого актера, который сегодня сохраняет и использует древнейшие традиции». Суть этого термина — «человек в высшем смысле слова»47.

Сверхмарионетка зовет к сверхсознанию артиста, к «форме, созданной мыслью». Мысль, внушенная поэтом и режиссером, должна в искусстве актера обрести окончательность формы.

Еще Гоголь писал: «Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега; напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все». Даже в абсолютном подчинении актера воле организатора спектакля, даже «в этом онемении» для него, считал Гоголь — «бездна разнообразия»48.

Крэг добивался жесткой формы, провоцирующей актера «выразить все».

Станиславский, встретившись с Крэгом в работе над «Гамлетом», безошибочно угадал его намерения. Он пояснял: «Крэг мечтал о театре без женщин и без мужчин, то есть совсем без актеров. Он хотел бы заменить их куклами, марионетками, у которых нет ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни крашеных лиц, ни зычных голосов, ни пошлых душ и каботинских стремлений: куклы и марионетки очистили бы атмосферу театра, придали бы делу серьезность, а мертвые материалы, из которых они сделаны, дали бы возможность намекнуть на того Актера с большой буквы, который живет в душе, воображении и мечтах самого Гордона Крэга».

Тут верно все, кроме одного полемического преувеличения, Крэгом высказанного и Станиславским повторенного: говоря об «Актере с большой буквы», Крэг на самом-то деле вовсе не намеревался «заменить» актеров куклами и марионетками, он хотел только внушить «живому актеру» новый принцип.

И Станиславский это понимал, поэтому он дважды, — словно бы опасаясь, что его истолкуют превратно, — сделал отчетливые оговорки. Во-первых, писал он, Крэг отрицал только тех актеров, «которые лишены были яркой и красивой индивидуальности, т. е. сами по себе не были художественными произведениями, каковыми были, например, Дузе или Томазо Сальвини». Во-вторых, «если бы возможно было предоставить ему Сальвини, Дузе, Ермолову, Шаляпина, а вместо бездарностей включить в ансамбль сделанных им самим марионеток, я думаю, что Крэг считал бы себя счастливым, а свою мечту осуществленной»49.

Все ясно у Станиславского. «Марионетки» предложены не взамен талантов, а только взамен «бездарностей» — и то условно, и то лишь гипотетически. Но чаще всего пояснения Станиславского слышать не хотят, его оговорки пропускают мимо ушей, выдергивают из контекста две фразы: «отрицал актеров», «хотел бы заменить их куклами, марионетками». И с серьезным видом доказывают, что живой актер — лучше неживой куклы.

Но ведь статья «Актер и сверхмарионетка» прежде всего к «живому актеру» обращена и, в сущности, толкует только о том, как должен «живой актер» вести себя на сцене, в процессе действия. «Сегодня, — писал Крэг, — они (актеры. — Т.Б.) олицетворяют и интерпретируют, завтра они будут представлять и интерпретировать, а послезавтра они должны сами творить. Так может вернуться стиль»50.

«Индивидуальности, — продолжал Крэг, — восторжествовали над искусством. Но, во-первых, крупные личности вообще очень редки, а во-вторых, если мы хотим видеть, как некая личность занимается на театре самоутверждением и торжествует в своем актерском качестве, то в этом случае мы должны оставаться совершенно равнодушными и к пьесе, и к остальным актерам, и к искусству, и к красоте»51.

Крэг употреблял термин «сверхмарионетка» только по-немецки («Übermarionette»), и на это стоит обратить внимание. Вероятно, он опирался не только на пленившую его тогда «божественную», как он писал, эстетику древних ритуальных масок, танцев и марионеток Востока, Японии и Индии, но также и на некоторые европейские источники. Скорее всего, работая над статьей «Актер и сверхмарионетка», Крэг перечитал, в частности, эссе Клейста «О театре марионеток». У Клейста речь шла о настоящих марионетках, о «танцующих куклах», грация которых объяснялась тем, что «у каждого движения... есть свой центр тяжести». Достаточно научиться «управлять этим центром, находящимся внутри фигурки», чтобы фигурка затанцевала. Но грация возникнет лишь тогда, когда будут соблюдены важные условия: «соразмерность, подвижность, легкость», а главное, «естественное размещение центров тяжести». Ибо «душа» должна находиться «в центре тяжести движения», а не «в какой-либо иной точке». Стоит только нарушить это требование, и вместо грации у марионетки появится «жеманство». Если же строго следовать этому правилу, то человек не в силах будет сравняться с марионеткой в изяществе. Почему же? А потому что грация — сфера бессознательного, божественного, грация «в наиболее чистом виде обнаруживается... в марионетке или в боге»52.

Впоследствии Эйзенштейн истолковал выдвинутую Клейстом альтернативу так: совершенство актера — «либо в том теле, которое совершенно не осознано», либо, напротив, в теле, «которое осознано предельно». Эйзенштейн полагал, что эти «крайности сходятся»53. Но для Крэга в клейстовских парадоксах существенна была мысль о том, что «послушание» марионетки управляющей руке может (в случае, если это искусная рука) поднять бесчувственную марионетку на уровень божества.

Самая идея кощунственно уподобить актера («властителя дум»!) «механическому плясунчику» (выражение Клейста) понадобилась Крэгу, дабы наиболее внятно, с эпатирующей силой сказать, что актерская свобода — в подчинении режиссеру и Поэту. Что актер станет подобен богу, когда осознает все преимущества, которые дает ему невыгодное внешне положение марионетки. И сможет стать не просто марионеткой, а сверхмарионеткой. Получая через режиссера импульсы, идущие от идеи Поэта, актер наполнит сценическое действие сверхсмыслом, или, на сегодняшнем языке, обобщением, философской мыслью, надличной истиной всеобщего и закономерного.

Если у нас нет доказательств, что Крэг во Флоренции, работая над первыми номерами журнала «Маска», перечитывал Клейста, то Ницше он штудировал без сомнения. На страницах «Маски» то и дело мелькают цитаты из Ницше. А ведь Ницше принадлежал к компании «хулителей Шекспира». В частности, говоря о «Гамлете», Ницше пренебрежительно сообщил: «Признать Гамлета за вершину человеческого духа — это я назову скромным суждением и о духе, и о вершинах. Прежде всего это неудавшееся произведение»54. Крэг с Ницше не спорил, но, обильно его цитируя, ни разу не воспользовался выражением «сверхчеловек». Можно предположить, что крэговский термин «сверхмарионетка» возник как антитеза или как параллель ницшеанскому «сверхчеловеку».

Нередко бывает, что самое категорическое опровержение идеи вдруг позволяет с максимальной отчетливостью увидеть ее рациональное зерно. Резче всего противопоставлена театральной идее Крэга театральная идея Брехта. И в отражающем зеркале Брехта ясно различимы некоторые преимущества принципов Крэга.

Цель Крэга — трагедийный театр, раскрывающий философию бытия, смысл человеческой жизни.

Цель Брехта — эпический театр, истолковывающий уроки истории.

Материалист Брехт воспринял у идеалиста Крэга принцип дистанции, отделяющей актера от персонажа и долженствующей вместить в себя момент оценки. В обоих случаях перед нами взаимоотношения иерархические, по вертикали («выше — ниже»).

У Крэга образ непременно выше актера, и к идейному смыслу, к духовному богатству образа актер должен с помощью режиссера подняться.

У Брехта актер всегда выше персонажа.

У Крэга актер (всего лишь человек) благоговеет перед Героем.

У Брехта актер (Человек с большой буквы, борец, интеллектуал) обращается с героем без церемоний, хочет — его воплощает, хочет — развоплощает.

В такого рода различиях обнаруживает себя, с одной стороны, связь Крэга со старым добуржуазным и доромантическим театром (где Гамлет всегда выше трагика, Бербеджа или Гаррика), а с другой стороны — разрыв Брехта со всякой традицией, вплоть до Аристотеля. Брехт создает систему новых взаимоотношений, основанную на веселой относительности и нравоучительной безнравственности, на цинической свободе обращения актера с образом. Любой актер, уже в силу того, что он живой человек, а не выдумка поэта, по праву неопровержимой «витальности» может смотреть не только со стороны, но, предпочтительнее — сверху вниз на персонажа, кем бы он ни был — Гамлетом, Галилеем, маркитанткой Кураж или принцессой Турандот.

Система «выше — ниже» подчиняет себе буквально все элементы актерской техники.

Иерархический принцип Крэга и Брехта по всем пунктам возражает системе Станиславского, утверждающей равноправие актера и персонажа и возлагающей на это равенство все надежды.

Различные принципы возникают потому, что отправные точки движения театральной мысли разные.

Система Станиславского рождается на основе «новой драмы», прежде всего на фундаменте чеховской драматической формы, подсказывающей взаимоотношения на равных между актером и Тригориным, Войницким, Астровым, Вершининым или Гаевым, между актрисой — и Аркадиной или Раневской.

Идея Крэга, определяя отношение актера к Гамлету, Лиру или Макбету, предполагает, что актеру предстоит до этих героев дотянуться, что актер смотрит на них снизу вверх.

Наконец, концепция Брехта, делающая всех персонажей своего рода пешками в идейной и политической игре, исходит из предположения, что актер — идеолог, актер — агитатор и пропагандист, персонажами управляет, ведет ими игру, а потому и глядит на них свысока.

Не затрагивая других (многочисленных!) различий между принципом иерархическим (Крэг, Брехт) и принципом эгалитарным (Станиславский), заметим только, что идея Крэга, а затем и идея Брехта, допускала работу актера с маской и в маске.

Касаясь проблемы маски, Бабле проницательно заметил, что категория маски была выдвинута Крэгом потому, что он ненавидел «игру лицом, ту псевдожизненную мимику, которая тогда выдавалась на театре за эмоциональную правдивость». Крэг часто повторял обращенные к актеру слова Гамлета: «Начинай, убийца. Оставь свою негодную мимику и начинай!» (III, 2). «Негодная мимика», аффектированные «гримасы» его не устраивали, ибо не в этом он видел задачу актера. Он пояснял: «Надо играть не осла, а сущность осла, «ослиность». «Гримасы эти, — продолжает Бабле, — тогда считали гарантией эмоционального правдоподобия актерских чувствований, а сами чувствования почитались единственно достойным объектом и предметом актерской работы, смыслом актерской выразительности; человеческое лицо вообще тогда считалось главным инструментом сценического реализма». Крэг же хотел заставить актера «с полным чувством ответственности контролировать каждое свое сценическое движение, всю свою телесную выразительность... Маска — в понимании Крэга — призвана была защитить артиста от натурализма, застраховать его творчество от наводнения эмоций»55.

Идея сверхмарионетки, соотносимая с понятием маски, все же предполагала, что маска годится далеко не во всех случаях. В трагедии «Гамлет», например, теоретически все персонажи, кроме самого Гамлета, могли бы выступать в масках. Все, но не Гамлет. И если бы Крэг предполагал, что маска универсальна, что маска дает актеру гарантию сближения с философским содержанием такой роли, как Гамлет, ему незачем было бы выдумывать свою сверхмарионетку.

Существенные уточнения предложил по этому поводу американский исследователь теории и творчества Крэга Доналд Онслегер: «Крэг считал актера высшим существом, вместе с тем он видел в нем совершеннейший инструмент, способный в одно и то же время и подчиниться строжайшей дисциплине и быть самостоятельным творцом на сцене, настоящим художником... Он прославлял актера: сверхмарионетка — это актер плюс огонь и минус эгоизм; огонь как божественный, так и демонский, но в обоих случаях — очень чистый, без дыма и копоти»56.

По Крэгу, одни только эмоции предметом и содержанием искусства быть не должны, а повседневные комнатные эмоции вообще не интересны сцене. Усилия воспроизвести частную жизнь, житейскую логику и личную психологию, весь мир будничных чувствований отдельного человека — напрасны, бессмысленны, независимо от того, как эти чувствования преподносятся: с романтическим пафосом или с натуралистической неврастеничностью. И то и другое, полагал Крэг, целиком принадлежит к категории случайного, а до случайного Искусству дела нет.

К «случайному» Крэг относил всю излюбленную тематику буржуазной драмы с ее интересом к тайнам чужих спален, пристрастием к меркантильным проблемам, юридическим казусам и т. д. и т. п. «Случайное» было, по его мнению, главной причиной характерной для тогдашней сцены аморфности, отсутствия формы. Антитезой ненавистной дробности Должна была стать закономерность художественного целого, обобщающая форма, которой подчинена вся пластическая жизнь артиста.

Напряженные отношения между личным и сверхличным в творческом акте артиста, готового взять на себя бремя трагедии, — вот что больше всего занимало Крэга. Ясно, что напряжение, возникающее внутри самого актера, еще более возрастает в условиях такой пьесы, как «Гамлет», где внеличное, неведомое, ирреальное дано поэтом наглядно, как первейшее из предлагаемых обстоятельств — и оно немедля требует трагического героя к ответу.

Ибо Гамлет сразу поставлен Шекспиром в непосредственные отношения с неким иррациональным, умонепостигаемым началом — с Тенью, с Духом, в котором мы вынуждены, вслед за принцем, хотим мы того или не хотим, признать явление какой-то высшей сферы, духовного абсолюта. Борис Пастернак напоминал: «Ведь запросто болтает с тенью Гамлет». Таково первое условие трагедии, тотчас же поднимающее ее на высоту философских обобщений.

Теория сверхмарионетки, если перевести ее на язык нынешней терминологии, требует от актера умения создать образ-обобщение. И с сегодняшней точки зрения ничего экстравагантного в идее сверхмарионетки нет. Напротив, оглядываясь в прошлое, мы убеждаемся, что концепция Крэга впервые установила верную и универсальную модель взаимоотношений «идеального режиссера» с «идеальным актером».

Многочисленные оппоненты Крэга не уловили одну действительную слабость его концепции. Резко акцентируя философское, духовное, сверхличное в творчестве актера, требуя красоты пластической формы, Крэг игнорировал ту сферу телесной (плотской, физиологической) жизни, которая никакой идейностью и никакой духовностью не может быть отменена. Никто ни разу не задал Крэгу простой вопрос: способна ли сверхмарионетка выразить физическую боль, голод, холод? Не борения духа, а страдания тела?

Вопросы, которые не интересовали теоретиков, практики — и режиссеры и актеры — вынуждены были решать. И решали. Они сближали идею Крэга с собственным опытом, корректировали и обогащали ее.

Что же касается самой идеи, то она жила и живет, она функционирует, хотя о термине давно позабыли. Сам Крэг не вспоминал о сверхмарионетке, когда увидел в Москве в 1935 г. Лира — Михоэлса. Он только говорил (графу Гарри Кесслеру, например), что игра и режиссура — «лучшие из всего им в жизни виденного», что Лир — «грандиозный, потрясающий»57. Ибо Михоэлс в роли Лира был сверхмарионеткой, а чуть позже Бабанова — Джульетта была сверхмарионеткой в спектакле Алексея Попова, и еще при жизни Крэга Пол Скоффилд — Гамлет был сверхмарионеткой в спектакле Питера Брука.

Сверхмарионетка — актер-поэт. Владимир Высоцкий в «Гамлете» Юрия Любимова был сверхмарионеткой, Евгений Лебедев в роли Холстомера в «Истории лошади» Г. Товстоногова — сверхмарионетка, Рамаз Чхиквадзе в роли Ричарда III в спектакле Роберта Стуруа — сверхмарионетка. Примеров множество. «Чистая духовность» сверхмарионетки соединяет преходящее искусство театра с вечностью.

С нашумевшей и послужившей предметом многолетней полемики идеей сверхмарионетки неразрывно связана еще одна, не менее важная, но поныне остающаяся словно бы в тени идея Крэга: идея о «сверх-я» искусства театра. Правда, сам Крэг никогда такой формулировки не выдвигал, но мы предлагаем ее, опираясь на весь ход крэговских размышлений о сценическом пространстве, о миссии «идеального режиссера» и «идеального актера», а главное, на его концепцию «театра Идеала».