Разделы

Счетчики

Глава седьмая. московский «Гамлет»

Искания Станиславского 1905—1908 гг. Переговоры, с Крэгом. Первый приезд Крэга в Москву, его знакомство с искусством МХТ. Второй приезд Крэга в Москву. Беседы 1909 г. Концепция спектакля. «Система» Станиславского на раннем этапе развития. «Гамлетовская лихорадка» 1910 г. Репетиции 1911 г. Офелия. Гамлет — Качалов. Метафоры Шекспира, мизансцены Крэга. Премьера и ее резонанс.

Пока Гордон Крэг во флорентийской тишине писал теоретические статьи и замышлял спектакли, предназначавшиеся для берлинской и лондонской сцены, пока он искал способ наиболее совершенного устройства системы движущихся ширм, его имя все чаще произносилось в далекой Москве. В Камергерском переулке, в стенах здания МХТ велись разговоры, о которых Крэг поначалу не знал ничего, и затеяла эти разговоры опять-таки Айседора Дункан. На рубеже 1907—1908 гг. Дункан триумфально гастролировала в России. Ее искусство приводило в восторг многих, но, быть может, самое глубокое впечатление свободный танец Айседоры произвел на Станиславского. Личное знакомство Станиславского и Дункан вылилось в оживленные беседы о путях и целях развития искусства. Дункан восторгалась Художественным театром и «великим Станиславским» так же горячо, как Станиславский восторгался ее искусством. Их беседы никто не записывал, и мы можем лишь гадать, каким поводом воспользовалась Дункан, чтобы назвать имя Крэга. Неоспоримо только, что имя это она произнесла, более того, прямо предложила Станиславскому пригласить Крэга работать в Художественном театре.

Зная Станиславского, зная, в частности, его всегдашнее неприятие самой мысли о том, что в труппу Художественного театра может, хотя бы ненадолго, войти «чужой» режиссер, способный навязать артистам методы и идеи, Станиславскому далекие, мы вправе предположить, что рассказы Дункан все же внушили ему острый интерес к исканиям Крэга, ибо вскоре произошло событие поистине экстраординарное: приглашение Крэгу было послано. Ни до Крэга, ни после Крэга такого рода приглашений в истории МХТ никогда не случалось.

Можно далее с уверенностью утверждать, что никакие и ничьи советы не побудили бы Станиславского приступить к совместной работе с Крэгом, если бы необходимость их сотрудничества не была продиктована некой высшей закономерностью, чье веление угадали и почувствовали оба — и Станиславский и Крэг. Постичь эту закономерность возможно только сейчас, спустя более чем полвека, когда взаимопроникновение идей Крэга и Станиславского стало основой сценического языка наших дней. В 1908—1909 гг. внезапный альянс двух новаторов воспринимался как своего рода курьез. Всем казалось, что между ними ничего общего нет и быть не может. Но встретившись с Крэгом, Станиславский сразу «почувствовал, что мы с ним давнишние знакомые»1.

Сотрудничеству с Крэгом посвящены проникновенные и взволнованные страницы «Моей жизни в искусстве». Тем не менее на протяжении долгого времени исследователи творчества Станиславского и комментаторы его трудов осторожно, но настойчиво Станиславскому возражали. Приглашение Крэга рассматривалось как «случайный эпизод в истории МХТ», который якобы «в корне противоречил идейным установкам Художественного театра»2. Совместную с Крэгом работу называли «болезненной» для Станиславского. Что же касается спектакля МХТ «Гамлет», то принято было считать этот успех достигнутым «вопреки режиссуре Крэга».

Было бы, разумеется, наивно утверждать, что трехлетняя работа Крэга и Станиславского над «Гамлетом» протекала гладко, без споров и противоречий. Конфликты возникали, и часто, споры кипели, и горячие. Все это — в порядке вещей. Удивительно другое: поверх всех неизбежных разногласий в процессе этой длительной и многосложной работы между Станиславским и Крэгом сохранялись и взаимное доверие и взаимное понимание.

Фиксировать и анализировать разногласия легко; некоторых историков театра эта легкость подкупала и увлекала. В результате, однако, возникала совершенно неправдоподобная картина: работа над «Гамлетом» длится год, другой, третий, а Станиславский все никак не может ни понять намерения Крэга, ни втолковать Крэгу свои требования, ни, наконец, с Крэгом расстаться, если уж преодолеть «постоянные разногласия» не удается.

Самая суть задач, некогда волновавших обоих режиссеров, вообще, наверное, ускользнула бы от историков, если бы не усилия, которые предприняли в 50—60-е годы Дени Бабле (чья книга о Крэге вышла в Париже в 1962 г.) и Н.Н. Чушкин (его труд «Гамлет — Качалов» издан в Москве в 1966 г.). Бабле и Чушкин извлекли из архивов множество неведомых ранее материалов. В 1968 г. появилась научная биография Крэга, написанная его сыном Эдвардом, опубликовавшим большие фрагменты из записных книжек и дневников режиссера. Изучение театральных идей Крэга и его совместной со Станиславским шекспировской постановки обрело основательность. Постепенно устранялись накопившиеся фактические ошибки, которым многократное повторение придало вид неоспоримых истин. Преодолевались недомолвки, выглядевшие загадками, опровергались гипотезы, притворявшиеся аксиомами.

Следующий важный шаг вперед был предпринят в первой половине 70-х годов, когда вышли подготовленный Е.И. Поляковой сборник памяти Л.А. Сулержицкого (М., 1970), второй том летописи И.Н. Виноградской «Жизнь и творчество К.С. Станиславского» (М., 1971), книга М.Н. Строевой «Режиссерские искания Станиславского. 1898—1917» (М., 1973). Названные книги ввели в научный обиход новые документы, сопряженные с работой Крэга и Станиславского над «Гамлетом». В исследовании М.Н. Строевой некоторые важные аспекты создания спектакля «Гамлет» получили более ясное освещение. Строева отвергла, в частности, мысль, будто «Гамлет» Художественного театра «имел успех вопреки режиссуре Крэга» и резонно заметила: «если рассматривать все аргументы не с позиции раз навсегда установленного догмата, а в перспективе дальнейшего движения театрального искусства, станет ясно, что позиция эта требует известного пересмотра». Однако, предполагая, что Крэг стремился «к символическому спектаклю, Станиславский — к поэтическому»3, М. Строева, на наш взгляд, ошиблась в обоих случаях.

Снова повторим: разногласия были, возникали, вспыхивали, это бесспорно, и мы, в свою очередь, их коснемся. Но прежде всего следует выяснить, что же было до разногласий?

В 1976 г. в лондонском издании «Тиэтр куортерли» была помещена работа Лоренса Сенелика «Гамлет» Крэга—Станиславского в Московском Художественном театре»4. В ней и в последующих публикациях Сенелика были впервые обнародованы материалы, извлеченные исследователем из английских и французских архивов. Сенелик предпринял также попытку привести все известные ему документы и факты в системный порядок, воссоздать в хронологической последовательности весь путь к «Гамлету», совместно пройденный Станиславским и Крэгом. Но и Сенелик тоже не задается вопросом, во имя какой цели замышлялась постановка «Гамлета»? Почему, едва друг с другом встретившись, Станиславский и Крэг почувствовали себя «давнишними знакомыми»? Почему Станиславскому чудилось, что «начавшийся разговор являлся продолжением вчерашнего такого же разговора»5.

Такое внезапное — с первой же встречи — ощущение взаимной духовной близости легко было бы объяснить просто-напросто тем, что и Станиславский и Крэг в тогдашней театральной среде были своего рода «белыми воронами». Обоих — и богатого Станиславского и нищего Крэга — никогда и нисколько не интересовала коммерческая сторона театрального предприятия. Бескомпромиссные художники, они всегда имели перед собой только одну цель: эстетическое совершенство. Это понятие обладало и для Станиславского и для Крэга очень большой широтой: эстетическое совершенство имело в их глазах и социальный эквивалент и нравственный смысл. Искомое совершенство не было заинтересовано ни в аншлагах, ни в битковых сборах, ни даже в овациях. Слова Станиславского о том, что ему важно было иметь «успех у самого себя», мог бы произнести и Крэг. Вполне отчетливо понимая, в каком они обществе живут, без всяких иллюзий наблюдая хлопотливую, а подчас и циничную предприимчивость своих собратьев по искусству, оба упрямо желали плыть против течения. За спиной у каждого были годы трудной борьбы. Каждый отдал много сил, чтобы отстоять свою духовную независимость и утвердить в искусстве новые идеи. В этом смысле они, конечно, понимали друг друга с полуслова.

Обсуждая пока еще смутные планы совместной работы, они — к обоюдному счастливому изумлению — сразу почувствовали себя единомышленниками. Их возбуждало сознание общности цели. Все, кто их знал, все, кто был к ним более или менее близок, предполагали — и вполне резонно — что эти двое, чьи устремления столь различны (если не диаметрально противоположны), ни в коем случае понять друг друга не могут, не должны. А они испытывали такое чувство, словно давным-давно друг друга искали и наконец-то нашли.

Всеволод Мейерхольд, один из немногих, с оптимизмом отнесся к приглашению Крэга в Художественный театр. «Всякому свое, — писал он. — Если Станиславский отдаст элемент фантастический и мистический Craig'у, а себе оставит театр реалистический, это будет к благополучию Станиславского»6. Как видим, и этот, едва ли не единственный, оптимистический прогноз, предполагал стилистическое размежевание: на плечи Крэга возлагались фантазия и мистика, на долю Станиславского — забота о реализме. Мейерхольд, прекрасно зная Станиславского и лучше других в России зная Крэга, думал, что антиномия неизбежна, что искусство Крэга в лучшем случае может поместиться где-то рядом с искусством Станиславского, расположиться в параллель к нему, но никак не слиться с ним воедино. Два эти «элемента» в восприятии Мейерхольда существовали порознь: «всякому свое». Более чем вероятно, что такой ход рассуждений был обусловлен мейерхольдовским опытом сотрудничества со Станиславским в Студии на Поварской в 1905 г. Тогда Станиславский, предоставив полную свободу действий Мейерхольду, сам занял скромную позицию стороннего наблюдателя: Мейерхольд разгадывал сценическую поэтику Метерлинка, впервые выстраивал целостную форму символистского спектакля, чрезвычайно далекую от искусства раннего МХТ, а Станиславский следил за его работой с живым сочувствием.

Однако со времен Студии на Поварской прошло три года, и за это время многое изменилось. Теперь, желая выразить в искусстве сцены «сверхсознательное, возвышенное, благородное из жизни человеческого духа», Станиславский склонялся к мысли, что методология, которой пользовался, стремясь к этой же цели, Мейерхольд, его не удовлетворяет. Он уже в 1905 г. пришел к выводу, что «новому искусству нужны новые актеры, с совершенно новой техникой». Проблема — с его точки зрения — состояла прежде всего в том, чтобы выработать такую артистическую технику, которая способна приобщить актера к «сверхсознательному». Станиславский упорно размышлял о творчестве Дузе, Ермоловой, Федотовой, Савиной, Сальвини, Шаляпина, Росси и старался постичь «что-то общее, родственное, всем им присущее». Тут-то впервые и родилась догадка о «магическом творческом «если бы», с помощью которого, думал Станиславский, артист способен переноситься «из плоскости действительной реальной жизни в плоскость иной, создаваемой, воображаемой им жизни. Поверив ей, артист может начинать творить».

С этого начались ранние опыты выработки новой актерской техники, первые очертания «системы». Как ни странно, доныне остается незамеченным одно простое, но важнейшее обстоятельство: эти опыты предопределили отказ Станиславского от бытового репертуара и побудили его обратиться к символистской драматургии. Более поздние привычные представления заставляют нас мысленно соотносить «систему» с Чеховым, Ибсеном, Тургеневым, Островским. Мы забываем, что, желая вывести артиста за пределы «действительной реальной жизни» и сделать его сопричастным жизни «иной», «воображаемой», Станиславский неминуемо должен был обратиться к авторам, чьи произведения властно требуют максимальной мобилизации воображения, отрыва и отказа от материала обыденности. Чехов, под знаком которого начиналась история МХТ, для таких экспериментов, как тогда казалось, не годился. По свидетельству самого Станиславского, «первый опыт практического применения найденных мною в лабораторной работе приемов внутренней техники, направленной к созданию творческого самочувствия, был произведен в пьесе Кнута Гамсуна «Драма жизни».

Эти слова комментаторы Станиславского в 50-е годы объявили ошибочными. По их мнению, «Станиславский заблуждался, считая упадочную символистскую пьесу К. Гамсуна благодарным материалом для проверки своих исканий в области основ сценической игры». Комментаторы охотно указали бы Станиславскому другой, более для него подходящий «материал». Но Станиславский достаточно решительно обосновал свой выбор. Он писал, что в этот период его обуревало страстное желание «опрокинуть» расхожее мнение, «будто наш театр — реалистический театр, будто мы интересуемся лишь бытом, а все отвлеченное, ирреальное нам якобы не нужно и недоступно». И продолжал: «В действительности же дело обстояло совсем иначе. В то время, о котором идет речь, я почти исключительно интересовался в театре ирреальным и искал средств, форм и приемов его сценического воплощения»7.

Итак, он интересовался ирреальным. Первые пробы новой внутренней актерской техники осуществил в постановке «Драмы жизни» Гамсуна, а за ней последовала «Жизнь Человека» Л. Андреева, а потом «Синяя птица» Метерлинка. «Система» Станиславского рождалась в работе над символистскими пьесами — этот факт сомнению не подлежит.

Режиссер Н.В. Петров, которому в ранней юности довелось принять скромное участие в работе над «Гамлетом» МХТ, в 1960 г. сформулировал простую мысль, для театроведов еще долго остававшуюся непостижимой: «приглашение Крэга было явлением вполне закономерным, продолжающим творческие искания Константина Сергеевича»8.

Встретившись с Крэгом, Станиславский, вопреки гипотезе Мейерхольда, отнюдь не намеревался «оставить себе» реалистический театр, а Крэгу отдать «элемент фантастический и мистический». Наоборот: ирреальное в замыслах Крэга как раз и было для Станиславского наиболее существенным.

Его тяготение к «сверхсознательному» носило очень глубокий и серьезный характер. Вскоре — вслед за Мейерхольдом и в отличие от Немировича-Данченко (которого еще долго тянуло к Л. Андрееву) — Станиславский разочаровался в пьесах драматургов-символистов. Правда, и впоследствии он проявлял некоторый, довольно вялый, интерес к таким вещам, как «Песня судьбы» и «Роза и Крест» Александра Блока. Но общее ощущение духовной недостаточности символистского репертуара определенно возникло уже после премьер «Жизни Человека» Андреева и «Синей птицы» Метерлинка. С раздражением отзываясь о пьесах Андреева и Сологуба, говоря, что приходит в ужас от их «фальши, придуманности, сплошной гримасы»9, Станиславский круто изменил репертуарный курс и обратился к классике: ставил Гоголя, Тургенева, помышлял о «Каине» Байрона, о «Братьях Карамазовых» Достоевского, о комедиях Шекспира и даже о «Лизистрате» Аристофана. Однако ирреальное сквозило даже в таком его, можно сказать, злобно натуралистическом спектакле, как «Ревизор» 1908 г.

В работах 1907—1908 гг. перед Станиславским встала во весь рост мучительная проблема «новых принципов постановки», новой «внешней формы», или, как он любил говорить, проблема «сценического фона». Речь шла о таком оформлении сцены, которое было бы способно вывести артиста из плоскости обыденности к вершинам духа, к сверхсознанию. Этой цели мешали узнаваемые, «обжитые» интерьеры, какие устраивал В. Симов для чеховских спектаклей раннего МХТ, этой цели не отвечали импрессионистски нежные, «дышащие» пейзажи, чья лирика аккомпанировала «настроению» чеховской драмы. Нужен был некий совсем иной, небывалый фон, одновременно и нейтральный, и выгодный для актера, — возможно, даже абстрактный.

Однажды Станиславского осенила идея спектакля на фоне черного бархата. Позднее, в 1926 г., он писал, — скорее всего, с излишней категоричностью, — будто «Жизнь Человека» Л. Андреева вообще была принята и поставлена «только потому, что до появления пьесы были случайно найдены подходящие приемы сценического оформления»10. И все же в конечном счете эти новые приемы Станиславского не удовлетворили, ибо, считал он, внешние эффекты отвлекали внимание зрителей «от внутренней актерской сути». Большой успех «Жизни Человека», постановки, во многих отношениях опережавшей время, его не радовал. Он явственно видел противоречия между сценическим фоном и актерской техникой: фон был новый, игра велась по старинке. Он даже предполагал, что всему виной черный бархат: оформление будто бы подталкивало «к обычному актерскому ремесленному приему игры»11. Хотя, по-видимому, дело было не в бархате: к выспренной декламации толкала пьеса, натужная многозначительность текста.

Станиславский убедился, что его поиски «нового сценического фона» зашли в тупик. Тут-то и возник Крэг со своими ширмами.

Станиславский, страстно увлеченный разработкой «новой внутренней актерской техники», с горечью сознавал, что почти вся труппа МХТ к его экспериментам равнодушна. Холодно и отчужденно относился к «системе» Немирович-Данченко. 1 марта 1908 г. Станиславский сложил с себя обязанности директора МХТ и даже вышел из числа пайщиков театра, причем соглашался впредь «ставить самостоятельно не более двух пьес в сезон» и одну из этих двух пьес — непременно для «исканий»12. Конфликт между двумя руководителями МХТ, который Немирович называл их «творческой рознью», углублялся и обострялся. Крэг же проявил к новым методам Станиславского живой и самый искренний интерес. Одного этого обстоятельства было бы довольно, чтобы Станиславский, встретившись с Крэгом, загорелся, воспрянул духом.

Но существовали и другие, еще более сильные импульсы, вскоре сообщившие совместной работе Крэга и Станиславского большой масштаб, исключительную напряженность и значительность. Самый мощный импульс излучала, конечно, избранная ими пьеса — трагедия «Гамлет».

Переписка между Крэгом и Станиславским началась в апреле 1908 г. Станиславский четко подтвердил переданное Крэгу через Дункан приглашение работать в МХТ, оговорившись, правда, что надо подождать, пока «будет составлен репертуарный план Художественного театра»13. Крэг отозвался письмом, где сразу же была названа одна-единственная пьеса: «Мне доставит величайшее удовольствие поставить «Гамлета» для Вас»14. Летом 1908 г. Станиславский отдыхал в Гомбурге, а затем в Вестенде на берегу Северного моря. Он звал Крэга приехать к нему и лично обо всем договориться. Крэг повидаться с ним не смог, но направил Станиславскому обстоятельное послание, стремясь «честно раскрыть себя и свои желания». Он писал, что мечтает осуществить вместе со Станиславским «самый лучший спектакль, какой когда-либо видели на лучших подмостках Европы», что ставить хотел бы Шекспира (называл теперь не только «Гамлета», но и «Макбета», «Бурю», «Сон в летнюю ночь»), соглашался и на Ибсена («Привидения», «Викинги», «Пер Гюнт»). Далее в письме Крэга было сказано: «Я беден. Всегда был беден и всегда буду беден... Вот почему я позволяю себе отказываться от предложений ставить проходные спектакли за маленькое вознаграждение. Я действительно влюблен в Искусство. И в Театр, каким бы подлым и плохим он ни был. У меня нет других интересов в жизни...»15. Ему хотелось верить, что в Художественном театре он встретит такое же полное истинного энтузиазма отношение к творчеству.

Вслед за этим посланием к Станиславскому в Вестенде прибыл от Крэга Морис Магнус. В беседе с ним Станиславский предложил, чтобы Крэг в октябре 1908 г. наведался в Москву: «обо всем потолковать, а также познакомиться с театром, посмотреть его спектакли, побеседовать с актерами». Дорожные расходы Станиславский принимал на себя. Он выражал далее готовность заключить с Крэгом «контракт на год, что означает работу в течение семи месяцев театрального сезона». За Крэгом сохранялось право «приезжать и уезжать, когда захочется», с одним только условием — не делать «слишком больших перерывов в работе». Заканчивая свой пространный отчет Крэгу, Магнус писал: «Это самое лучшее предложение из всех, о которых мне когда-либо приходилось слышать»16.

Крэг радостно начал готовиться к поездке в Москву. О том, что его в Москве ожидает, он имел тогда довольно смутное представление. Однако он не сомневался в главном — в том, что ему предстоит встреча с людьми, которых не коснулся ненавистный дух «коммерциализма».

Ему было тридцать шесть лет. Он стосковался по сценической практике, но устал от «деловых людей» и от всей атмосферы европейского театра (и Лондона, и Парижа, и Берлина), где элегантность и эффектность несли с собой аромат барыша. Люди искусства были «людьми действия». Они любили славу и делали деньги. Все, что отвращало Крэга от Макса Рейнхардта, Отто Брама и Бирбома Три, в Москве — он чувствовал это на расстоянии — ему не грозило. А кроме того, его манила Россия, далекая снежная страна, столь непохожая на вдоль и поперек уже изъезженную, назубок выученную Европу. Душа Крэга жаждала того, что он называл «русской серьезностью».

14 октября 1908 г. Московский Художественный театр праздновал 10-тилетний юбилей. В тексте речи, произнесенной по этому поводу Станиславским, были, между прочим, и слова о том, что в самое последнее время он натолкнулся «на новые принципы, которые, быть может, удастся разработать в стройную систему». (Это, по-видимому, вообще самое первое упоминание о «системе».) Недавней работе над «Драмой жизни» Гамсуна придавалось подчеркнуто важное значение: Станиславский говорил о желании добиться «сильных переживаний отвлеченных мыслей и чувств, большой энергии темпераментов, тонкого психологического анализа, внутреннего и внешнего ритма, большого самообладания, внешней выдержки и неподвижности, условной пластики и торжественного, мистического настроения всей пьесы». Он высказал далее предположение, что вскоре театру придется временно вернуться к «простым и реальным формам сценических произведений». Ибо, «идя от реализма и следуя за эволюциями в нашем искусстве, мы совершили полный круг и через десять лет опять вернулись к реализму, обогащенному работой и опытом». Но останавливаться на этом Станиславский не хотел: «Мы опять возобновим наши искания, — продолжал он, — для того, чтобы путем новых эволюций вернуться к вечному, простому и важному в искусстве»17.

На следующий день после того, как труппа МХТ прослушала программную речь Станиславского, 15 октября 1908 г. Гордон Крэг прибыл в Москву. Театральная газетка сообщила, что «известный английский режиссер-новатор», «один из лидеров театральной революции» явился не с пустыми руками, а с «планами нескольких постановок», причем, вполне вероятно, какая-то из его постановок будет осуществлена в МХТ18. За три недели Крэг просмотрел весь текущий репертуар Художественного театра: «Синюю птицу», «Доктора Штокмана», «Горе от ума», «Жизнь Человека», «Вишневый сад», «Дядю Ваню», присутствовал на репетиции «Ревизора». В целом искусство МХТ он оценил чрезвычайно высоко и в статье, предназначенной для журнала «Маска», писал: «У меня сложилось впечатление, что русские актеры Московского Художественного театра в процессе игры испытывают тонкое духовное наслаждение в большей мере, нежели все остальные актеры Европы. В их спектаклях превосходно все, за что бы они ни взялись, — с одинаковым мастерством, деликатностью и безошибочной тонкостью они играют и пьесу из современной жизни с современными чувствами, и волшебную сказку. Никакой небрежности. Все делается серьезно. Серьезность вообще главная отличительная черта этого театра... Наибольшее удовольствие доставило мне представление «Дяди Вани», но эта труппа в состоянии превосходно справиться с какой угодно пьесой».

Примечательно, что среди спектаклей «лучшей труппы Европы» Крэг на первое место выдвинул «Дядю Ваню». Он сразу уловил самую чистую, самую правдивую — чеховскую — ноту в искусстве МХТ. Его восхитила игра Станиславского в роли Астрова. О Станиславском — Штокмане он тоже отозвался тепло: артист, отметил Крэг, «показывает, как можно обходиться без всякой театральности, не становясь ни смешным, ни скучным»19. Из дневниковых записей Крэга видно, что его взволновал талант И. Москвина («самый лучший актер в русском Художественном театре»), В статье были названы также имена О. Книппер, М. Лилиной, Л. Сулержицкого, А. Артема, Л. Леонидова, В. Качалова, А. Вишневского, В. Лужского, молодой А. Коонен.

С Коонен Крэг немало беседовал (она знала английский). «Я сказал ей, что было бы хорошо, если бы все серьезные актеры и актрисы могли какое-то время проводить в Петербурге, при дворе. Только там и можно в России увидеть стиль тонкой аристократичности во внешнем облике и в манерах... Для воплощения шекспировских пьес необходимо прежде всего обладать внутренним величием». Кажется, что это — пустая фраза, общее место, тем более, что представления Крэга о русской аристократии и о петербургских придворных кругах были, мягко выражаясь, туманные. Однако за «общим местом» скрывалось и вполне конкретное содержание. Дело в том, что далеко не все московские впечатления Крэга были благоприятны. Как ни странно, его обрадовали репетиции «Ревизора» («превосходно!» — сказано в дневнике), но к спектаклю «Горе от ума» он остался равнодушен. «Синяя птица» показалась «милой», но «слишком хаотичной», безусловное одобрение вызвала только музыка Ильи Саца. «Жизнь Человека» Крэга разочаровала. «Это, — констатировал он, — типичный Художественный театр, который обворожителен, пока сохраняет верность реализму, но проваливается, как только пытается от реализма отойти. Он и в этом случае остается умным, но нисколько не вдохновенным»20. Примерно такие же эмоции принес «Бранд» с Качаловым в заглавной роли: Крэг не досмотрел спектакль, ушел после второго акта.

Восхищение чистотой и простотой чеховского тона перебивалось чувством, что артисты МХТ «мельчат», что им плохо дается возвышенное. И это беспокоило Крэга: ведь с ними он предполагал вскоре ставить Шекспира. Потому-то и говорил Коонен о «внутреннем величии».

В тогдашних беседах со Станиславским Крэг был абсолютно откровенен: никаких недомолвок, никаких вежливо-уклончивых комплиментов. Ему казалось, что Станиславский возлагает на реализм актерской игры неоправданно большие надежды. В статье Крэга по этому поводу было написано: Станиславский «верит в реализм как в средство, с помощью которого актер может проникнуть в психологию драматурга. Я в это не верю». Но тотчас же следовала примечательная оговорка: «Здесь не место спорить относительно мудрости или вздорности этой теории: и в куче мусора иногда удается найти жемчужное зерно. И глядя вниз можно иногда увидеть небо»21.

Несомненно, что вопрос о том, как на сцене выразить величие человеческого духа, в беседах 1908 г. обсуждался оживленно и горячо. Историки театра обычно спешат сообщить, что Станиславский тогда твердо защищал реализм, реалистический метод. Однако идея исканий, в процессе которых можно от реализма отдаляться, дабы затем к нему возвращаться, его обогащая и утончая, была вполне определенно высказана уже в речи Станиславского к 10-летию МХТ. Та же мысль пронизывает многократно цитировавшееся письмо Станиславского к Л.Я. Гуревич: «Конечно, мы вернулись к реализму, обогащенному опытом, работой, утонченному, более глубокому и психологическому. Немного окрепнем в нем и снова в путь на поиски. Для этого и выписали Крэга. Опять поблуждаем и опять обогатим реализм»22. С помощью этой цитаты обычно доказывают, что в перспективе, в итоге любых блужданий Станиславский имел в виду возвращение к реализму. Так оно и есть. Но стоит все же обратить внимание на то, что цитируемое письмо датировано 5 ноября 1908 г. Крэг тогда был в Москве, Станиславский с ним чуть ли не ежедневно беседовал (в театре, на Камергерском, функции переводчика выполнял Л.А. Сулержицкий, дома, в Каретном ряду, — М.П. Лилина). И, надо думать, слова Станиславского о его готовности вместе с Крэгом «поблуждать», пуститься «снова на поиски», не менее существенны, чем слова про «обогащение реализма».

На страницах «Моей жизни в искусстве» Станиславский со всей определенностью писал, что поверил в Крэга как в «великого режиссера», способного «дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи для брожения». Надежды, которые он возлагал на Крэга, смыкались в его сознании с надеждами, которые подавали первые пробы «системы». (Станиславский в ту пору называл ее «грамматикой» актерского творчества.)

Беседы Станиславского с Крэгом осенью 1908 г. еще не записывались. Но ясно, что Станиславский быстро уверился в близости его и Крэга намерений и замыслов. Он полагал, что новое «искусство движения», которое проповедовал Крэг, полностью соответствует его собственным исканиям. Крэг, писал Станиславский, «как и я, стал ненавидеть театральную декорацию». Они сходились в убеждении, что «нужен простой фон для актера, из которого, однако, можно было бы извлекать бесконечное количество настроений с помощью сочетания линий, световых пятен и проч.». Оба руководствовались желанием поднять театр к философским обобщениям, на высоту «сверхсознательных проблесков вдохновения» (слова Станиславского). Высшая, вечная, сверхличная правда идеи должна была подтверждаться безусловной правдой сценического самочувствия и сценического поведения артиста. Вот что имел в виду Станиславский, когда, познакомившись с замыслами «гениального Крэга», радостно констатировал: «разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мной встрече...»23

Единственное, что все-таки затрудняло Станиславского, — это горячее желание Крэга без промедленья приступить к «Гамлету». О «Гамлете» они тогда, конечно, говорили много, и некоторые постановочные идеи Крэга Станиславского сразу же очень увлекли. Для него самого в тот момент не было более желанной пьесы.

Проблема — и непростая — состояла лишь в том, кто может играть главную роль. Станиславский в труппе МХТ Гамлета не видел. Крэг считал, что Гамлета должен играть сам Станиславский. Константин Сергеевич раздумывал, колебался, предлагал другие пьесы. Крэг не возражал, но морщился, и твердил свое: «Гамлет», «Гамлет»!

За несколько дней до отъезда Крэга из Москвы Станиславский писал Бунину: «Для него как англичанина приятнее всего было бы поставить Шекспира. Мы думаем об этом, но... пока еще ничего не решили»24.

Добиваясь заключения контракта с Крэгом, Станиславский должен был преодолеть скепсис Правления МХТ (которое сомневалось в «деловых качествах» эксцентричного чужеземца) и сломить сопротивление Немировича-Данченко. Немирович считал, что труппа театра и без того страдает от «неестественного совмещения разнородных запросов в одном деле», а потому намерение «использовать Крэга» ему не улыбалось25. Но Станиславский был увлечен Крэгом и ничьих возражений не слушал.

Когда Крэг покинул Москву, вопрос о его приглашении на будущий сезон режиссером в Художественный театр был уже бесповоротно решен. Вопрос о постановке «Гамлета» все еще висел в воздухе.

Внутренняя жизнь Художественного театра этой поры — особая и деликатная тема, мы вынуждены лишь изредка ее касаться. Тем не менее нельзя не обратить внимание на то, что вскоре после отъезда Крэга во Флоренцию разгневанный Станиславский написал обращение к труппе, красноречиво озаглавленное «Караул!!!» Он хотел, чтобы послание было вывешено на доске объявлений. Но «нашли, что оно несправедливо. Правление не советовало мне его вывешивать»26. Уведомляя Станиславского о том, как реагировало Правление на его вопль, Немирович-Данченко эпически пояснял: члены Правления кое с чем согласны, «да, правда, что-то неладное творится, во многом Константин Сергеевич прав, но многое несправедливо обобщает, многое преувеличивает, кое в чем сам виноват...». Свое мнение Немирович также не скрыл: «Ваше воззвание не возбудило во мне жара... Я к нему равнодушен»27.

В «воззвании» Станиславского было целых 18 пунктов. Он возмущался «апатией» и недисциплинированностью труппы, непомерностью «актерских самолюбий» и т. д., и т. п. По двум пунктам его обращения, писал Немирович, «Правление ничего не нашло сказать». Как раз эти пункты интересны для нас. В пункте 14 сказано: «Новые теории в нашем искусстве, добытые упорным трудом, способны заинтересовать театр не более как на одну-две недели». Это — о себе, о своей «грамматике» актерского творчества. В пункте 15 читаем: «Новые веяния в нашем искусстве, принесенные к нам с Запада, не встречают сочувствия»28. Это — о Крэге.

Прошло целых два месяца, прежде чем Правление МХТ постановило — 19 января 1909 г. — приступить к работе над «Гамлетом». На следующее утро, 20 января, Станиславский телеграфировал Крэгу: «Приступаем немедленно к постановке «Гамлета». Просим Вас тотчас же приехать. Невозможно начать без Вас»29.

Не лишним будет напомнить, что незадолго до того, в 1908 г., Станиславский вознамерился было написать пьесу. Судя по сохранившимся черновым наброскам, действие его драмы «Комета» происходило в последний день существования Земли: близко над Землей прошла комета, уничтожившая все живое. Автора одолевают апокалиптические видения — «развалины, пожары, разорение, трупы». В ужасающем хаосе раздается голос вышедшего из шахты и чудом уцелевшего Рудокопа: «Живые, откликнитесь!» Но отклика нет. Молчание. «Пар и смрад». Только эхо — зловещий голос Неба — вторит одинокому человеку... Биографы Станиславского упоминают о том, что рукописи «Кометы» позволяют постичь тогдашнее «направление духовных исканий режиссера»30, но не связывают эти его «духовные искания» с замыслом «Гамлета». А связь была, и прямая.

И Станиславский и Крэг, подобно принцу Гамлету, с некоторых пор «утратили всю свою веселость». Мрачные предчувствия давали себя знать и в черновиках наивной пьесы Станиславского, и в крэговских эскизах к «Макбету». Как и после памятного 1825 г., так и после 1905 г., говоря словами Ю. Тынянова, «время вдруг переломилось: раздался хруст костей... » Стремительно уплывали в прошлое образы благополучной «belle époque». Формально, внешне эта эпоха еще длилась, и блеск золота многим слепил глаза, но наиболее отзывчивые художники уже слышали подземные толчки и предугадывали предстоящие Европе катаклизмы. Станиславский, который волей русской истории раньше Крэга очутился вблизи площадей, где лилась кровь, сразу почувствовал в крэговской замысле «Гамлета» отголоски надвигающейся исторической трагедии.

Оба воспринимали постановку «Гамлета» отнюдь не как решение репертуарного масштаба. «Гамлет» ставился не после Гоголя, Гамсуна и Леонида Андреева (хотя в репертуаре МХТ шел вслед за Гоголем, Гамсуном и Андреевым). «Гамлет» ставился после позора англо-бурской войны, пережитого Крэгом, и после позора Кровавого воскресенья, пережитого Станиславским. Обе империи, Россия и Великобритания, перенесли сильнейшие потрясения.

Спектакль замышлялся не столько в театральном, сколько в трагедийно-историческом контексте, и вне исторического контекста его понять нельзя. «Мы, — писал в 1908 г. Александр Блок, — еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа»31. Само по себе восприятие «Гамлета» в такой исторический момент вызывало ощущение боли. Давным-давно знакомую пьесу больно было читать — до такой степени саднящими, режущими душу оказывались вдруг реплики, памятные с детства. Они внезапно обрели почти непереносимую актуальность. Тем более трудным представлялось создание режиссерской композиции, в которой вся эта клокочущая энергия слова и мысли могла бы завладеть сценой.

Произведение, над которым оба они мучились, возникало как бы на перекрестке идей, на юру, под ветром сменяющихся времен. Они верили в идеалы гуманизма и справедливости. Приступая к «Гамлету», они считали, что решаются на ответственный и серьезный акт защиты этих идеалов, которые в существе своем остаются и вечно пребудут мощной фундаментальной силой жизни. Впоследствии Станиславский с подкупающей скромностью и простотой писал: «Началась интересная работа. Крэг руководил ею, а я с Сулержицким стали его помощниками»32.

Однако еще до второго, в 1909 г., приезда Крэга в Россию произошли некоторые важные события. В частности, без Крэга и Крэгу вопреки, был решен щепетильный вопрос, кто будет играть Гамлета. Распределение ролей, утвержденное 31 января, выглядело так: Гамлет — В.И. Качалов, Полоний — В.В. Лужский, Горацио — Н.О. Массалитинов, Лаэрт — А.Ф. Горев, Клавдий — Л.М. Леонидов и А.Л. Вишневский, Гертруда — М.Г. Савицкая, Офелия — А.Г. Коонен и В.В. Барановская. Не зная об этом, Крэг в феврале 1909 г. писал М.П. Лилиной (фактически адресуясь к Станиславскому), что видит Гамлета «крупным человеком, с массивными руками и ногами, с героической львиной головой и широко раскрытыми глазами». Гамлет — «не обычный человек, его слова и его взгляд так экстраординарны, так сверхутончены, что люди шепчут (как они всегда это делают), будто он безумен. Точно так же безумны были Дионис и Христос, но то были боги, Гамлет же человек, до такой степени перенасыщенный интоксикацией любви, что его никто не понимает — ни родная мать, ни критики вплоть до наших дней... Я надеюсь, что Станиславский будет играть Гамлета, он рожден для этого. Я вижу его Гамлетом и слышу тоже. Я вижу, как он стоит на сцене — почти неподвижно, твердо, подобно горе, увенчанной снеговой вершиной. У подножья этой горы копошатся, ползают, суетятся многочисленные фигурки маленьких подлых людишек и их жен»33.

Мысленно примеряя роль Гамлета Станиславскому, Крэг тем самым заранее предчувствовал мощное трагедийное напряжение будущей композиции спектакля. Помещая в центре такого героя, Крэг тотчас же убеждался, что вся структура начинает шататься, ходить ходуном. Он этого и хотел; ему виделся мир, который колеблется от каждого шага и каждого слова принца датского. Когда Крэг впоследствии делал режиссерскую разметку трагедии, когда он вырезал из дерева плоскую фигурку, ныне выставленную в одной из витрин Музея МХАТ, то абрис Гамлета, контур Гамлета, который выводила его рука, сохранял соответствие пластике Станиславского.

Глядя на эту фигурку, видишь, что каждое ее движение — оживи она на сцене — должно было становиться значительным, каждый жест, поворот головы — событием. Эта фигура потенциально — и мускульно, и духовно — сильнее окружения, сильнее целого, она «перевешивает» Эльсинор. В скрытых возможностях — грозное, взрывное, хотя и сдерживаемое до поры желание разрушить дворец. Крэговский Гамлет мог бы это сделать: разом сломать всю постройку, повергнуть на планшет все ширмы, вообще «все потопить». Вот эта его возможность — не осуществляемая, но ощущаемая — и создавала трагедийное напряжение замышляемой Крэгом формы.

Конечно, никакого намека на портретное сходство со Станиславским в набросках Крэга нет. Но пластический импульс, источаемый Станиславским, его человеческой сущностью, угадывается легко. В актерской природе Станиславского Крэга увлекала возможность выразить идеальное и самый идеал, ибо Крэг трактовал Гамлета как «лучшего из людей».

Станиславский, по словам Немировича-Данченко, «втайне мечтал» о Гамлете. Но Немирович «противился его стремлению к трагедии, считал, что роли героические и трагедийные не в его плане». А в подобных случаях Станиславский с Немировичем не спорил. Кроме того, он помнил, конечно, какие муки принесла ему роль Брута в «Юлии Цезаре». И постепенно примирился с мыслью Немировича, что «в труппе театра только один Качалов мог быть великолепным Гамлетом»34. В одном из писем Станиславского этой поры замечено: Качалов — «быть может, далеко не идеальный», но все-таки возможный Гамлет35.

Крэг же и много позднее, даже после его второго приезда в Россию, все еще надеялся, что Станиславский сыграет Гамлета сам. 5 сентября 1909 г. он писал Станиславскому: «Чем больше я перечитываю «Гамлета», тем яснее вижу Вашу фигуру. Ничто не может лучше, нежели самое простое исполнение этой роли, вывести ее на высоты, к которым поднимается Шекспир. И наиболее близко к этим высотам из всего, что я видел в Вашем театре, — это Ваша игра в «Дяде Ване»... Что может быть более высоким или более величественным, чем простота, с которой Вы подходите к Вашим ролям в современных пьесах? Я имею в виду лично Вашу игру. Разве мысль в «Гамлете» не развивается и не выражает себя в словах точно так же, как мысль чеховских пьес? Если в «Гамлете» и есть куски, где слова не столь просты, сколь у Чехова, то там есть и другие куски, поистине являющие собой квинтэссенцию простоты».

Крэг горячо внушал Станиславскому, что такой чеховской простоты он ожидает в «Гамлете». Очень скоро, однако, сам он вынужден был по-иному оценить взаимоотношения между простотой Чехова и простотой Шекспира. По всей вероятности, когда он писал это письмо, ему важно было одно: любой ценой добиться, чтобы играл Станиславский. «Я не в силах передать Вам, — продолжал Крэг, — как бы мне хотелось видеть Вас Гамлетом. Не могу представить себе ничего более идеального на сцене, и всегда, когда думаю о постановке этой пьесы в Москве, я страдаю при мысли о том, сколько потеряет сцена без Вашего присутствия. Я уверен, что Качалов действительно будет очень хорош и что все в Москве с этим согласятся. Но у меня есть глубокое убеждение, которое я преодолеть не в состоянии, что вся Европа была бы потрясена и что ей пришлось бы задуматься, если бы она смогла увидеть Вас в этой роли»36.

Противопоставление Москвы (влюбленность московской публики в Качалова была известна Крэгу) Европе, которую надлежит «потрясти» и заставить «задуматься», содержало в себе мягкий намек на то, что соревноваться, например, с Гамлетом — Моисеи Качалову было бы нелегко. Станиславскому трагические роли не удавались никогда, и еще в 1899 г. критик С. Васильев-Флеров писал: «г-н Станиславский все, что хотите, кроме трагика. Не может быть трагическим актером человек с улыбающимися глазами»37. Качалов же иногда играл трагические роли красиво и убедительно. Так что скорее всего прав был все-таки Немирович: Гамлета лучшего, чем Качалов, труппа МХТ Крэгу предложить не могла.

Когда Крэг получил телеграмму, что «Гамлет» включен в репертуар и что его ждут в Москве, он тотчас же сообщил, что приехать может не сразу, а только через два месяца, писал, что без промедленья начинает «рисунки для Гамлета», что будет «работать над ними с великим наслаждением», спрашивал о распределении ролей, о предполагаемых купюрах в тексте, о том, как Станиславский намерен подходить к «Гамлету» — «чтобы я учитывал это, делая рисунки»38.

А тем временем Правление МХТ, опасаясь, что Крэг задержится во Флоренции надолго, постановило заказать художнику В.Е. Егорову (ранее оформившему «Драму жизни», «Жизнь Человека», «Синюю птицу») декорации «Гамлета» и спешно командировать его в Данию и Англию для изучения исторических памятников. Егоров выполнил задание оперативно, за один месяц, побывал в Дании, а проездом и в Германии, осмотрел и зарисовал старинные замки, башни, крепостные стены, бастионы, гробницы, подъемные мосты и пр. 24 февраля 1909 г. Егоров показывал Станиславскому свои наброски. В этот же день Станиславский начал серию бесед с исполнителями трагедии. Поскольку Крэг еще не приехал и на этих беседах не присутствовал, некоторые историки МХТ ввели в обиход выражение: «докрэговская редакция» «Гамлета».

Анализируя сохранившиеся документы, убеждаешься, что на деле «докрэговской редакции» спектакля никогда не существовало. Материалы Егорова Станиславский вообще не учитывал и даже не упоминал. Если Сулержицкий впоследствии умилялся «реалистичностью» егоровских рисунков39, то Станиславский, рассказывая историю работы над «Гамлетом», имя Егорова не называл. Спустя четверть века Н.Н. Чушкин показал ему фотографии егоровских эскизов. Станиславский, недоуменно прищурившись, сказал: «Очень интересно, но я решительно ничего не помню. Впечатление от крэговского замысла было так сильно, что совершенно вытеснило из моей памяти все, что мы, оказывается, делали с Егоровым»40. «Утолщенный реализм» рисунков Егорова забылся. Это и неудивительно: их громоздкий «историзм» в стиле модерн ничем не отличался от самой обычной обстановки «костюмного» спектакля тех времен.

Станиславский же, беседуя с актерами в марте 1909 г., развивал постановочные идеи, которые они с Крэгом в прошлом году успели предварительно обговорить. И если он все же сворачивал подчас к привычным для МХТ историческим и бытовым реалиям, то сам себя на ходу поправлял и корректировал. «Эльсинор, — говорил Станиславский, — холодная каменная тюрьма... Пушки в Эльсиноре всегда настороже. Царит грубый милитаризм. Замок — казарма». Все это пока — вполне в духе и тоне Художественного театра. Но как только Станиславский переходили Тени, «ворвавшейся с той стороны гроба», весь облик предполагаемого спектакля менялся. «...Вдруг ворвался мистицизм, — продолжал он, — все задрожало, сразу началась трагедия. Хотелось бы, чтобы, когда вторгнется Тень, мистицизм так овладел бы сценой, чтобы и самый замок заколебался, все изменилось бы».

Публикуя данные записи, сделанные Л. Сулержицким, И. Виноградская специально отметила: «до крэговского проекта». Мы сказали бы: «в соответствии с замыслом Крэга». Это соответствие особенно ясно проступает в словах Станиславского о 2-й сцене I акта: «На золотом троне сидят король, королева, и слева, с ними рядом, сидит задумчивый Гамлет... Задача — показать трон, трех действующих лиц, а свита, придворные сливаются в один общий фон золота»41. Данная композиция с эскизами, предложенными Егоровым, не может быть ни соотнесена, ни увязана. Зато она бесспорно совпадает с эскизами Крэга и его идеей показать «самодержавие, власть, деспотизм короля... в золотом цвете»42.

Излагая — пока еще, естественно, в общих чертах — замыслы Крэга, Станиславский с первых же бесед начал приобщать участников будущего спектакля к новой «грамматике» актерского творчества. М.Г. Савицкая, которой предстояло репетировать Гертруду, тогда же, в марте 1909 г., записала основные термины его «грамматики»: «лучеиспускание — я хочу убедить тебя»; «лучевосприятие — убеди меня»; «самообщение и самоубеждение — я хочу себя убедить, но что-то не позволяет принять (борьба)»; «самовыявление — чтобы убедить другое лицо»; «самососредоточенность — нежелание общаться с другим, весь в себе». Далее указывались дополнительные оттенки: «самомечтание», «самоуслаждение», «самовыявление ради самобичевания», «самоубеждение ради убеждения других — желание и себя сделать яснее»; наконец, «самобичевание ради самоубеждения»43.

Как видим, тогда методология Станиславского была еще очень сложна и, понятно, усваивалась с трудом. Но в его «грамматике» почти все термины недаром начинались приставкой «само»: речь шла прежде всего о том, что артист должен найти в себе, дабы «убедить» себя или партнера. Глагол «убедить» в этой «грамматике» выполнял множество задач. «Грамматика» по ходу репетиций уточнялась и варьировалась. По замыслу Крэга строилась форма спектакля, по «системе» шла работа с актером. Такой дуализм сохранялся на протяжении трех с половиной лет — он пронизывает весь процесс подготовки спектакля.

В конце марта 1909 г. МХТ выехал на гастроли в Петербург, куда 3 апреля прибыл и Крэг с новыми эскизами к «Гамлету». Его рисунки Станиславский назвал «очень талантливыми»44. Немирович тоже был покорен: «Чем больше думаю обо всем, что видел у Крэга, тем больше увлекаюсь красотой, благородством и простотой этой формы. И именно для Шекспира»45.

Второй приезд Крэга в Россию в 1909 г. знаменовал собой начало практической работы над «Гамлетом». Их тогдашние беседы со Станиславским охватывали широкий круг вопросов — от истолкования трагедии в целом до характеристики каждого из персонажей, от общей композиции спектакля до постановочного решения отдельных эпизодов. Два режиссера-новатора совместно, действие за действием, анализировали «пьесу № 1» мирового репертуара. Записи бесед велись одновременно и по-русски (Л. Сулержицким и М. Ликиардопуло), и по-английски (Урсулой Кокс) — в апреле в Петербурге, а затем, в мае, после завершения гастролей МХТ, уже в Москве, где Крэгу тотчас же было отведено специальное помещение на третьем этаже здания в Камергерском: его ателье, его макетная мастерская.

В те самые дни, когда шли их нескончаемые беседы, Станиславский писал композитору Илье Сацу: «Крэг оказался настолько талантливым и неожиданным в своей фантазии, что мне чудится, как скоро он перевернет во мне что-то, что откроет новые горизонты... Крэг ставит «Гамлета» как монодраму. На все он смотрит глазами Гамлета»46. Еще выразительнее письмо к Л.Я. Гуревич: Крэг «творит изумительные вещи, и театр старается выполнить по мере сил все его желания. Весь режиссерский и сценический штат театра предоставлен в его распоряжение, и я состою его ближайшим помощником, отдал себя в полное подчинение ему и горжусь и радуюсь этой роли. Если нам удастся показать талант Крэга, мы окажем большую услугу искусству. Не скоро и не многие поймут Крэга сразу, так как он опередил век на полстолетия»47.

Основная идея Крэга: сыграть «Гамлета» как трагедию человеческого духа, которому враждебна окружающая «грубая материя», взглянуть на всю пьесу «глазами Гамлета», была принята Станиславским едва ли не восторженно, ибо к этому стремилось его собственное творческое сознание. Да, дерзкий замысел «монодрамы» в корне противоречил эстетическим принципам раннего МХТ. Но ведь и муки символистских спектаклей самого Станиславского, и его увлечение экспериментами Мейерхольда в Студии на Поварской тоже означали желание прежнюю практику пересмотреть, от нее отойти. А мысли о Шекспире и о «Гамлете», сходные с мыслями Крэга, высказывались уже и в России. Как раз в 1909 г. Иннокентий Анненский опубликовал статью «Проблема Гамлета». Лица, окружающие Гамлета, писал поэт, «несоизмеримы с ним; они ему подчинены, и не зависящий от них в своих действиях, резко отличный даже в метафорах, — он точно играет ими: уж не он ли и создал их... всех этих Озриков и Офелий?»48. Гамлет, который «создал» всех остальных персонажей трагедии, от них не зависит, ими «играет» — это ведь крэговский Гамлет. И если так воспринимал Гамлета современник, русский поэт, то не удивительно, что крэговское предложение увидеть всю пьесу «очами души» принца увлекло и русского режиссера. Тем более, что Крэг, в отличие от Анненского, отнюдь не упускал из виду обличительный потенциал произведения. Его интерпретация обладала большой энергией социальной критики и в этом смысле была близка свободолюбию Художественного театра.

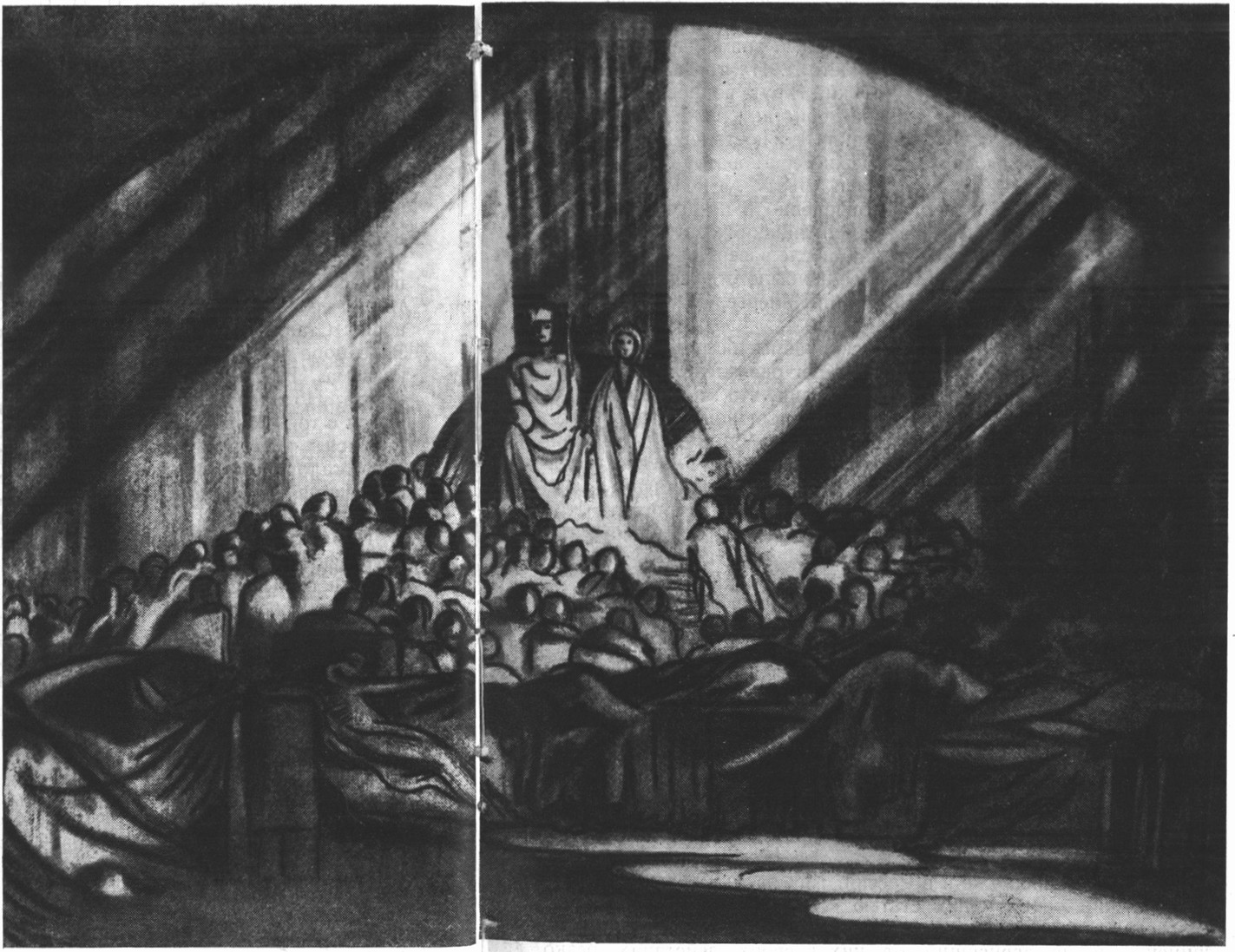

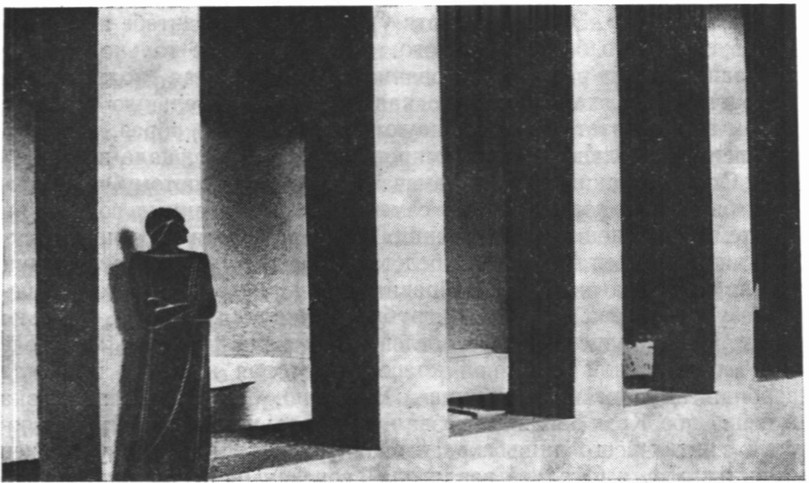

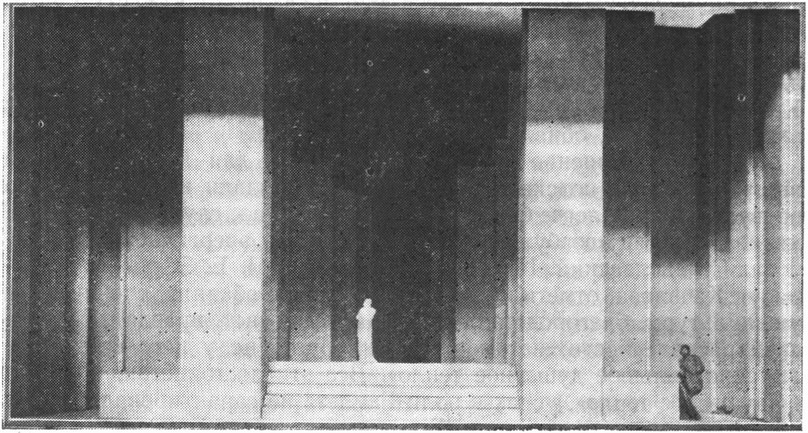

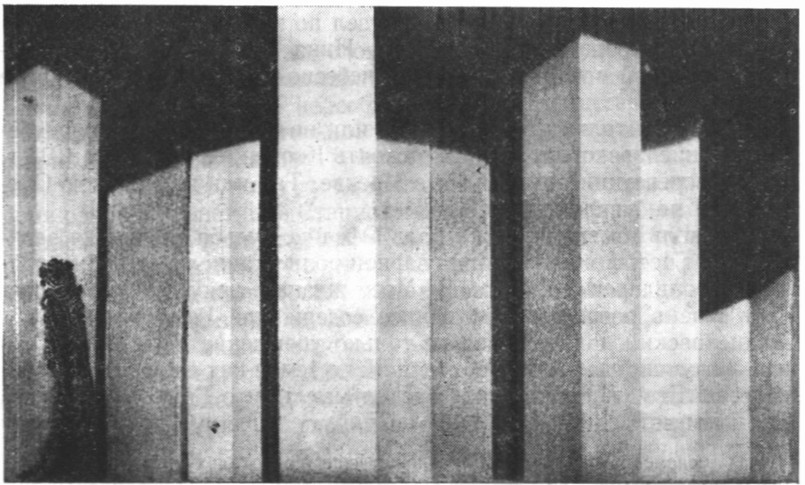

«Гамлет». Дух (Тень отца Гамлета), 1910

Крэг говорил: «Вся трагедия Гамлета это его одиночество. А фон для этого одиночества — «двор», мундирный мир... И в этом золотом дворе, мундирном мире не должно быть разных индивидуальностей, как это было в реальной пьесе. Нет, тут все как бы сливается в одну массу. Отдельные лица, как у древних мастеров живописи, должны быть закрашены одной кистью, одной краской»*. Эскиз «золотой пирамиды», где безликая, шевелящаяся масса придворных накрыта огромным золотым полотнищем и где две тупые фигуры короля и королевы, подобно древним идолам, возвышаются над покорной монолитностью мертвенной материи, — эскиз этот, проникнутый презрением к величию монархии, сразу же пленил Станиславского.

Более трудным было для Станиславского предложение вовсе отказаться от показа «отдельных лиц», «разных индивидуальностей». По Крэгу все они — чаще всего фантомы, и Гамлет — в «бедламе нелюдей». Станиславскому казалась совсем не простой задача «по всей пьесе найти тон для материи и тон для духа», ибо то, что Крэг называл «грубой материей», в его воображении все-таки распадалось на жизнь отдельных и особенных людей, объективировалось, складывалось из их нравов, побуждений, намерений, поступков. Принцип восприятия трагедии «глазами Гамлета» был ясен Станиславскому в эпизодах, где Гамлет присутствует, находится на сцене и — неясен в ситуациях, где Гамлет лично не участвует. Станиславский допытывался: как публика должна смотреть на остальных персонажей, когда Гамлета на сцене нет: «глазами Гамлета или своими глазами?» Он-то считал, что лучше бы «в картинах, где Гамлет не участвует, показывать действующих лиц не через зрение Гамлета, а реально, как они существуют на самом деле».

Чтобы избавить Станиславского от подобных сомнений, Крэг готов был даже пойти на то, «чтобы во всех картинах, всегда, по всей пьесе, на сцене был Гамлет, где-то в отдалении, лежащий, сидящий, впереди действующих лиц, сбоку, сзади, но чтобы зритель никогда не терял бы его из виду». Нельзя сказать, что Крэга это очень уж прельщало, вообще-то он предпочел бы обойтись без «слишком педантичной последовательности», без постоянно мыкающейся по сцене фигуры принца. Но Станиславский часто спрашивал: «А не спутается публика?» На что Крэг безмятежно отвечал: «Не думаю... А вы?» — т. е. давал понять, что если «не спутается» режиссер, то и публике все будет ясно.

Станиславский рекомендовал осторожность и умеренность: «Если вы вашу идею будете проповедовать всю сразу, вы только оттолкнете публику от себя и тем отодвинете продвижение вашей теории в жизнь». Крэг упирался: «Я совершенно не верю в постепенность, думать вы можете хоть 2000 лет, но показывать надо именно то, что вы думаете, сразу и вполне ясно и определенно».

Вчитываясь в записи их диалогов весны 1909 г., отчетливо видишь, что Станиславский полностью принимал концепцию Крэга, однако считал ее слишком ошеломляющей, способной если не испугать, то озадачить зрителей. И обнаруживал нескрываемое желание то тут, то там умерить новизну, сгладить остроту, притормозить поспешность крэговской мысли. Отчасти его тревоги были вызваны тем, что замыслы Крэга с трудом поддавались переводу на язык новой, вырабатываемой Станиславским методологии актерского творчества.

Оба режиссера верили в возможность слияния их новаций, предвидели в перспективе некую идеальную эстетическую общность. Крэг не сомневался в том, что открыл универсальную и мобильную сценическую структуру, способную преобразить искусство театра сверху донизу. Станиславский был убежден, что вплотную подошел к тайне новой — и тоже универсальной — внутренней актерской техники. Хотелось верить, что притязающая на всеобщность сценическая форма Крэга с готовностью примет всемогущую методологию актерского творчества, выработанную Станиславским. Впоследствии, десятилетия спустя, эти надежды оправдались. Но тогда — во время совместной работы над «Гамлетом» — обе новые концепции еще очень далеко друг от друга отстояли, и не так-то просто было их совместить.

Новаторская художественная идея, резко отвергая непосредственно ей предшествующие формы и нормы, чаще всего стремится увидеть свой прообраз и идеал в более отдаленной, забытой современниками традиции. Даже тогда, когда дерзко провозглашается девиз «новое ради нового» (Станиславский такой девиз провозгласил), новаторство вольно или невольно обращается к эстетическим ценностям, в прошлом уже существовавшим, к истокам, к далеким образцам. Идеи Станиславского искали опору в искусстве Гоголя и Щепкина, идеи Крэга — в поэзии Шекспира и Блейка. В непосредственное и острое соприкосновение вступали, следовательно, две обновленные, но совершенно различные национальные традиции, и это обстоятельство неотвратимо давало себя знать.

А кроме того, обе эти театральные идеи были по-разному соотнесены с новой драматургией, которая стилистически доминировала в европейском репертуаре на рубеже XIX—XX вв. Если в России, как считает Б. Зингерман, «формирование новой театральной системы было связано главным образом с постановками пьес Чехова и Горького»49, то театральная концепция Крэга не испытывала влечения к «новой драме», будь то Ибсен или Чехов, Гауптман или Метерлинк, Стриндберг или Гамсун. Напротив, она от этой драматургии открещивалась и отворачивалась. Выше уже замечено, что когда Крэг ставил Ибсена, он обычно избирал пьесы, где сам Ибсен «шекспиризировал», и он еще усиливал эту «шекспиризацию».

Первый опыт соединения двух генетически различных и абсолютно несхожих в восприятии «новой драмы» театральных концепций не мог пройти без неизбежных разногласий. В диалогах Крэга и Станиславского поминутно вспыхивала полемика.

Согласно старинной пословице, тот, кто приходит вовремя, приходит слишком рано. Так — вовремя и слишком рано — явился в Московский Художественный театр Крэг. К счастью, Станиславский это прекрасно понимал, потому-то и говорил, что Крэг «опередил век на полстолетия», потому-то и старался, подчас перебарывая себя, свои убеждения и предубеждения, Крэга понять, крэговские идеи переварить и усвоить. В свою очередь, и Крэг, ощущая остроту ситуации, готов был искать приемлемые компромиссы. Постепенно, не без труда, они продвигались навстречу друг другу.

Гамлет в понимании Крэга выглядел воплощением «стремительности и справедливости», идеальным героем, «лучшим из людей». Это сперва смущало Станиславского. «Я думаю, — говорил он, — что герой правдоподобен только когда он имеет какие-нибудь человеческие слабости и недостатки... Ничего не может быть хуже героя без недостатков. Это будет только идея, а не образ». Крэг возражал: «Я не согласен... Эта пьеса именно только идея. И все искусство только идея». Станиславский приводил в пример свою знакомую, «святую женщину»: она-де «человек без маленьких пороков», и это «ужасно». Он спрашивал: «А разве вы любите людей без слабостей?» «В искусстве — обожаю», — отвечал Крэг и называл дантовскую Беатриче.

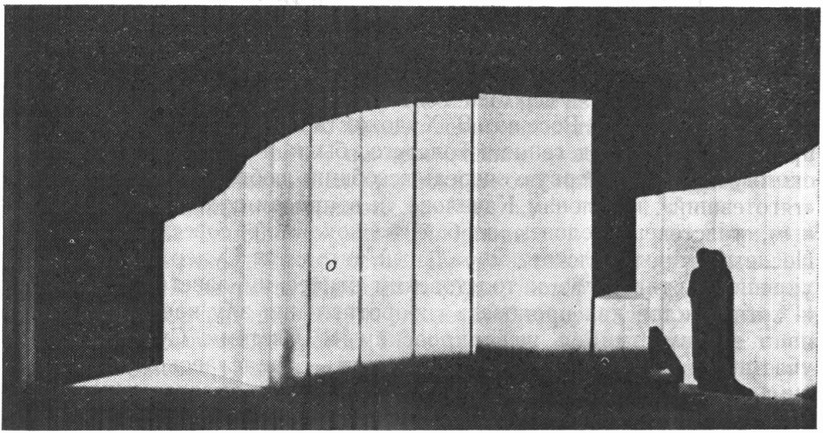

«Гамлет». Похороны Офелии, 1910

О роли Гамлета и впоследствии дискутировали много. Но в этом пункте Станиславский Крэгу уступил: никаких «маленьких пороков» и «человеческих слабостей» в Гамлете впредь не искали. Дольше спорили о том, как подавать персонажей, враждебных Гамлету. Станиславскому хотелось показать их образы в развитии, в движении от первого вполне благоприятного впечатления к последующему раскрытию их «ничтожества». Беседуя с актерами незадолго до второго приезда Крэга в Москву, Станиславский говорил, например, что Полоний «в приятной комнате Офелии с цветами» должен предстать как «обворожительный, добрый отец, громадный умница, заботливый, любящий». Только позднее, в дворцовых сценах, он «становится шутом»50. Но Крэг, как только приехал, заговорил о Полонии иначе, никакой «приятной комнаты с цветами» знать не хотел, «громадным умницей» Полония — хотя бы и в начале пьесы — не видел, а видел только, что Полоний — «удивительное ничтожество». Крэгу нужно было, чтобы сценическое существование властителей Эльсинора производило «впечатление жизни животных. Публика, — пояснял Крэг, — смотря на этих лиц, должна говорить: неужели это люди, а не животные? Король — крокодил. Полоний — жаба. Розенкранц и Гильденстерн — хамелеоны». В другой раз, рекомендуя дать Полонию «зеленую одежду», Крэг сказал, что «Полоний бестолковый, похож на старую лягушку в пруду», что Розенкранц и Гильденстерн — «образованные дураки» и «свиньи». «Хамелеоном» тотчас оказался Озрик: «У него, — фантазировал Крэг, — выпученные глаза. Вообще голова его похожа на голову Смерти».

Станиславский предлагал играть все эти роли «вполне реально, до пошлости», говорил, что они затем «должны слегка переходить в карикатуру», но оставаться в трагедийном регистре, отнюдь не срываясь в комедию.

Крэг, напротив, стремился к стилистическим перепадам, к крутым переходам от высокого к низкому — и обратно. Трагедия, какую он хотел поставить, грубости не страшилась. Все эти «жабы», «свиньи», «крокодилы» и «хамелеоны» в его композиции возникали как некие уродливые комки грубой материи, как мерзостные «пузыри земли». Ведьмы из «Макбета» несомненно были причастны к фантазиям Крэга: шутовство предполагалось зловещее, комическое смыкалось с ужасающим, ничтожное — с могущественным. Король Клавдий представлялся Крэгу «крокодилом», но он тотчас же напоминал, что в этом образе должна сквозить и «неземная мощь».

Вообще было бы опрометчиво думать, будто «жизнь животных», которая мерещилась Крэгу, превращала Эльсинор в замок, населенный ходячими «карикатурами». Крэг говорил только о тайной сути этих персонажей. «Я хотел бы, — объяснял он, — передать некоторое сходство с животными, чтобы на мгновение пришло в голову, глядя на Гильденстерна» — «Разве это не свинья?» или, глядя на Полония: — «Разве это не лягушка?» — конечно, чтобы это было едва намеком, чтобы это ощущение едва скользнуло в сознании зрителя». Крэг не намеревался противопоставить Гамлету кричаще-плакатные аллегории. Его замысел был и тоньше и сложнее: он имел в виду шекспировские шутовские мотивы, которые должны были время от времени врываться в трагедийное пространство. Кстати сказать, и в этом плане Анненский, сам того не зная, подошел очень близко к Крэгу. Размышляя о «двоемирии» трагедии, противополагая «лунный мир» Гамлета «солнечному миру» Эльсинора, поэт писал: «Если тот — лунный мир — существует, то другой — солнечный, все эти Озрики и Полонии — лишь дьявольский обман, и годится разве на то, чтобы его вышучивать и с ним играть»... Анненский вопрошал, может ли «реально существующее вызывать что-нибудь, кроме злобы и презрения, раз в его пределах не стало места для самого благородного и прекрасного из божьих созданий?»51

Вряд ли Станиславский читал статью Анненского, а если бы читал, то, конечно, удивился бы, что поэт ставит на одну доску не только Полония и Озрика, но и Полония и Офелию. В беседах Станиславского с Крэгом проблема Офелии оказалась едва ли не самой трудной: Станиславский не мог примириться с тем, что Крэг воспринимает Офелию как «маленькое, ничтожное существо», видит ее «глупой и странной». Комментируя сцену в III акте, перед монологом Гамлета «Быть или не быть», Крэг утверждал, что Офелия тут — всего лишь «приманка», с помощью которой Клавдий и Полоний хотят выведать тайну Гамлета: «Она похожа на того несчастного поросенка, которого ставят на берегу Нила для ловли крокодилов. Она действительно жалкая девушка». Станиславский ужасался и предостерегал Крэга: «Не боитесь ли вы, что публика, привыкшая видеть Офелию симпатичной, увидя ее глупой и неприятной, скажет, что театр изуродовал Офелию? Не надо ли это сделать поосторожнее?» Крэга «осторожность» не прельщала, а публика не пугала. Он ни в коем случае не хотел Офелии «прекрасной, чистой, возвышенной, как это делают обыкновенно». Станиславский ссылался на неведомого Крэгу Белинского: русский критик «считает ее поэтичной». Крэг ссылался на неведомого Станиславскому Джонсона: английский критик убежден, что она «с детства глуповата». Станиславский говорил: принизить Офелию — значит принизить и Гамлета, ибо Гамлет ее любит. Нет, возражал Крэг, Гамлет любит не Офелию, а «только свое воображение», только «воображаемую женщину». Да и вообще любовь к Офелии в этой трагедии не так уж существенна: «слишком много важности придают этой любви», ведь Гамлет — «совсем не Ромео».

По мысли Крэга, Офелия становится поистине близка и дорога Гамлету только после того, как она теряет рассудок: безумие выводит ее из мира прозаической, низменной жизни в мир высокой поэзии. И в сцене безумия она «уже не та дурочка, как раньше, — с этого момента она начинает быть содержательной и интересной».

По этому поводу Станиславский и Крэг так и не смогли сговориться.

Но другие, не менее радикальные предложения Крэга были без всяких оговорок приняты Станиславским еще весной 1909 г. Никаких возражений не вызвала идея Крэга начать спектакль без занавеса, в полутьме. Как только Крэг рассказал, как видится ему явление Духа (т. е. Тени Отца Гамлета), Станиславский вскричал: «Браво! Браво! Очень хорошо здесь почувствована вами по-режиссерски красота этой сцены». Всю крэговскую экспозицию трагедии Станиславский собственноручно — и самым подробным образом — записал**.

Совершенно неожиданное крэговское решение монолога «Быть или не быть» (согласно которому к Гамлету то приближается, то отдаляется от него «золотая» или «золотистая» девушка-Смерть), решение, обычно комментируемое историками МХТ как «неприемлемое» и «чужеродное» для Станиславского, действительно сперва, во время беседы 16 апреля 1909 г., вызвало у него изумленную реплику: «Это другая пьеса». Однако уже через месяц, 17 мая 1909 г., в ответ на слова Крэга, который сомневался, позволит ли техника сцены создать призрачную фигуру Смерти, Станиславский довольно уверенно заявил: «Я надеюсь, что ее можно будет сделать». Потом, после многих попыток и проб, он от этой идеи отказался. Но всю жизнь у Станиславского в кабинете висел подаренный Крэгом эскиз «Гамлет и Смерть». Он очень дорожил этим рисунком, который поныне находится в его Доме-музее.

Какова была общая атмосфера бесед Крэга и Станиславского весной 1909 г., видно из письма, посланного Крэгом старому другу Мартину Шоу: «Быть может, мне это снится, старина, но я чувствую себя на небе после нескольких лет ада... Это живо напоминает божественные перселловские дни, лучшее изо всего, что я испытал в жизни»52. Крэга радовало понимание, с которым Станиславский встречал издавна выношенные им проекты. Полемика его не смущала: Крэг сознавал, что многие его предложения далеко не бесспорны. Почти все проблемы, вызывавшие дискуссии, постепенно прояснялись. Одна только проблема не прояснялась, а наоборот, день ото дня усложнялась и затемнялась. Эта мучительная проблема связана была с «системой» Станиславского.

Станиславский, приступая к «Гамлету», верил, что шекспировская трагедия послужит огромной лабораторией для экспериментальной проверки новой «грамматики» актерского мастерства. Крэг сперва никаких возражений против этих его планов не выдвигал. 21 апреля 1909 г. Станиславский писал сыну, что объяснял свои «круги» и «стрелы» Крэгу и Дункан, заранее опасаясь их иронии и насмешек, а вышло иначе: «ей и Крэгу эта теория, больше всех наших артистов, оказалась интересной и полезной. Это меня очень ободрило»53.

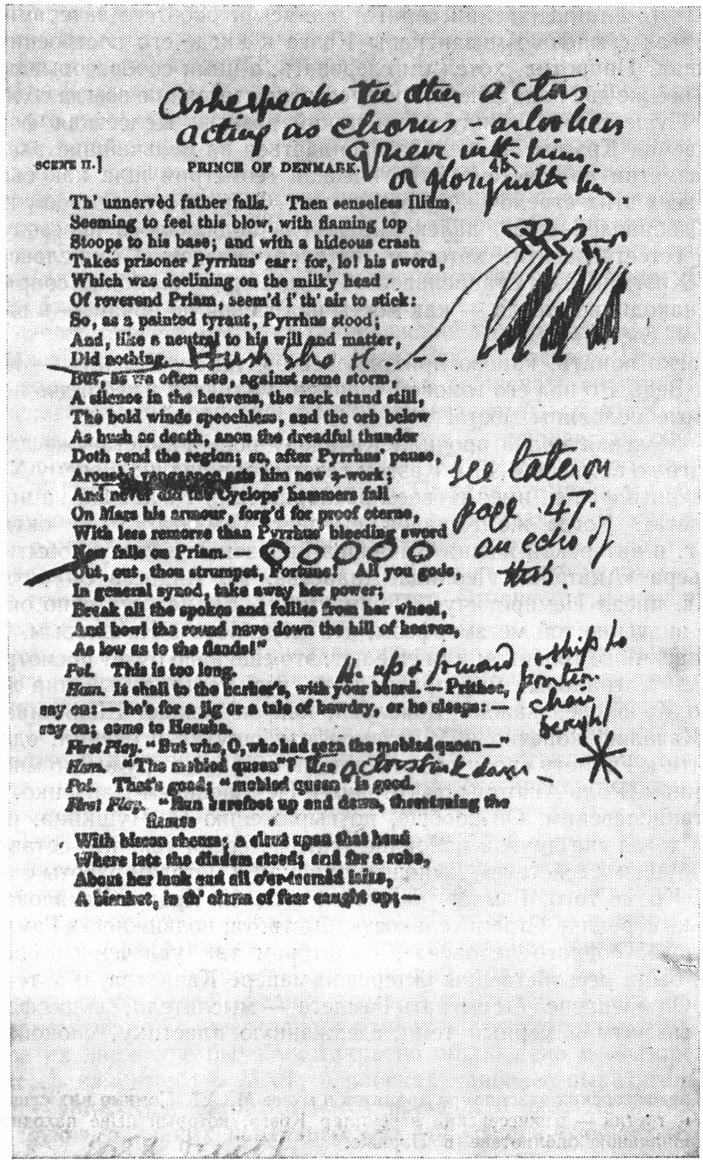

Гамлет и Смерть («Быть или не быть»), 1909

«Наши артисты» тут упомянуты недаром: в труппе МХТ к «теории» Станиславского относились скептически, многим казалось, что странные причуды «К. С.» только замедляют и усложняют процесс репетиций. Актеры, которые соглашались превратиться в его «подопытных кроликов», тотчас же становились любимцами К.С. В эту пору доверие Станиславского легче всего было завоевать, выразив восхищение «системой». Иные актеры расчетливо этим пользовались. О. Гзовская, например, объявила себя энтузиасткой новых методов, клялась и божилась, что ей не нужны никакие сценические успехи, только бы приобщиться к «теории». «Ролей не требует, готова быть хоть статисткой»54. Станиславский принял ее фразы за чистую монету, добился, вопреки сопротивлению Немировича, перевода Гзовской из Малого театра в труппу МХТ, и хотя она «ролей не требовала», вскоре отнял у Коонен роль Офелии и отдал ее Гзовской.

То, что Крэг «системой» заинтересовался, было, разумеется очень важно для Станиславского. Еще больше он обрадовался, когда Крэг беспрекословно согласился на предложенное им «разделение труда»: сам Станиславский возьмет на себя работу с актерами, Крэг будет выстраивать форму спектакля — от декораций до мизансцен.

Впоследствии некоторые историки МХТ такой метод строго осудили, причем виновным в их глазах оказался Крэг. Биограф Станиславского Е.И. Полякова излагала дело так: англичанин будто бы не скрывал «своей нелюбви к работе с актерами» и потому охотно передоверял ее «Станиславскому, Сулержицкому — кому угодно из тех, кого он осчастливил знакомством со своим замыслом»55. Иронический выпад против Крэга неожиданно больно задевает Станиславского, ибо выходит, что Станиславский — «кто угодно», случайно подвернувшийся под руку человек, на плечи которого Крэг свалил «черную работу». Между тем разделение труда было продиктовано Станиславским, а не Крэгом, и объяснялось двумя простыми обстоятельствами: Крэг не знал русского языка (а репетировать с переводчиком, мягко выражаясь, неудобно), Станиславский же в тот момент больше всего на свете интересовался именно работой с актерами, проверкой и шлифовкой «грамматики».

Кстати говоря, Крэг не предполагал, что ему не позволено будет общаться с исполнителями. Еще в Петербурге он выразил желание побеседовать с участниками спектакля, но Станиславский эту просьбу отклонил, лучше, сказал он, «до времени скрывать от актеров» режиссерские намерения. Когда же они перебрались из Петербурга в Москву, и Крэг спросил, как будут вестись репетиции, Станиславский ответил: «роли — здесь» (и описал рукой круг, охвативший его самого и Крэга), «а актеры — там» (и другой рукой указал куда-то вдаль)56. В 1909 г. фактически выполнялся только первый пункт программы («роли — здесь»), т. е. шло обсуждение, «обговаривание» ролей двумя режиссерами. Из актеров присутствовал один В.И. Качалов.

Следует иметь в виду, что конкретные задачи, которые ставили перед собой Крэг и Станиславский в их общей работе, совпадали не полностью. Крэг видел в близкой перспективе одну цель: создание идеальной постановки «Гамлета». Вопросы вооружения труппы МХТ новой актерской техникой занимать его не могли. А Станиславский, репетируя «Гамлета», видел в более отдаленной перспективе торжество «системы», он школил актеров во имя «Гамлета», но не только во имя «Гамлета»: прежде всего — во имя внушения им своей «грамматики».

По словам Станиславского, они с Крэгом оба не выносили «ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни крашеных лиц, ни зычных голосов»57 — т. е. были совершенно солидарны в неприятии актера старого типа.

Крэг, однако, созидая временную и пространственную структуры, не адекватные реальному времени и пространству, а соотнесенные с ними метафорически, предполагал, что и духовная жизнь сценического героя точно так же не может быть вполне адекватна духовной жизни актера, пусть даже и попавшего как бы «в те же обстоятельства», пусть даже сполна в них уверовавшего. По Крэгу, необходима иная система соответствий. Сценическое поведение диктуется не способностью актера вообразить себя в обстоятельствах, с которыми сталкиваются Гамлет, Ромео или же Лир. Сценическое поведение должно сообразовываться с особенностями экстраординарной сценической, а не ординарной жизненной структуры, обязано ориентироваться не на житейский опыт, не на логику психологической нормы, а по компасу высшей, надличной трагедийной закономерности.

Ведь герой трагедии — античный, шекспировский, расиновский — всегда находится в тисках железной необходимости. Свобода воли трагического героя двойственна, его деяние есть преодоление и превышение личных возможностей. Он — выше себя. Поэтому Крэг хотел высвободить актера из-под власти мелких и случайных эмоций, вывести его за пределы узко личностного, частного, индивидуального. Акцент переносился с побуждения (смутного, трудно уловимого) на движение (определенное и ясное), с импульса на осознанную мысль, с общедоступного чувства на страсть, владеющую трагическим Героем. С точки зрения Крэга, непрерывность, текучесть сценического существования актера в образе была и необязательна, и ненадежна. Крэг верил в другое — в способность актера овладеть ударными моментами роли, закрепить их интонационный и пластический рисунок, дабы снова и снова — на каждом представлении — эти моменты с нарастающей силой и страстью повторять.

Станиславский же добивался полной естественности и непрерывности актерского переживания на всей дистанции роли, проникновения в сокровенную суть отдельного человеческого «я», чье сценическое существование складывается из вереницы мельчайших, друг с другом смыкающихся, друг в друга переливающихся «хотений». Верно угаданный импульс значил для него больше, нежели идея, которой одушевляем герой. В центре его внимания была психология. Обобщающая мысль как бы выносилась за скобки: предполагалось, что правда психологии сама собой выведет на высоту идеи.

И Крэг и Станиславский, говоря об актере, охотно апеллировали к авторитету Гамлета, к советам, которые принц дает странствующим комедиантам. «Все то, что Гамлет говорит актерам, — это и есть моя система», — часто повторял Станиславский, напоминая слова Гамлета: «во всем слушайтесь внутреннего голоса». Крэг напоминал другой гамлетовский наказ: «двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движениям», говорите «легко и без запинки». Станиславский цитировал: важно, «чтобы это не выходило из границ естественности». А Крэг, вполне соглашаясь и с ним и с Гамлетом, что не надо «рвать страсть в клочья», подчеркивал слова принца о назначении театра: «показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное — низости».

Оба хотели, чтобы высшая, вечная, сверхличная правда идеи трагического поэта была мощно подтверждена актерской игрой. Но шли к этой цели разными путями. А потому постоянно упирались в простейший вопрос: с чего начинать работу с актером, с внешнего (жест, поза, интонация) или с внутреннего (переживание, чувство)? Станиславский был твердо убежден, что «жест есть рефлекс чувства» и что, следовательно, только верный «внутренний голос» может подсказать точный жест, точную интонацию. Движение — всякое движение актера на сцене — на данном этапе его исканий представлялось ему вообще не очень-то желательным. Поэтому, в частности, он возражал против открытого монолога. «Я нашел возможность, — сообщал он Крэгу, — жить разными чувствами без движений, и только потому, что я очень внимательно смотрю в лицо, которому говорю. Говоря же в публику, я в этих местах сейчас же терял переживание и начинал представлять. И в сильных местах не мог удержаться от движения».

Выходило, что движение — симптом дурной, чуть ли не обязательный признак «представления». Крэг спорил: «Это очень плохо, что вы удерживались от движения»... Станиславский настаивал: «Если вам нужно движение — ищите его у актера через душу».

«Между нами, — резюмировал Крэг, — та разница, что для вас важнее не как играть, а что играть, а я, наоборот, как, а не что, для меня стиль важнее».

Рассуждений о стиле Станиславский избегал. Но в процессе обсуждения почти каждого эпизода он постоянно склонял Крэга к сидячим мизансценам, то и дело спрашивал: «Можно ли им начать переживать и позволить им садиться по временам?» Крэг иногда соглашался: «Это как вы найдете лучше», однако чаще испуганно возражал: «В предыдущей сцене уже сидели!» Он никак не мог уразуметь, почему для Станиславского «переживать» и «садиться» — чуть ли не синонимы. Он вообще полагал, что в трагедийном спектакле подолгу рассиживаться некогда и не следует.

Перечитывая записи бесед, поражаешься, как часто — и под любым предлогом — Станиславский подсказывал все одно и то же: «Чтобы сцена прошла легко и мало останавливала на себе внимание, нужно как можно меньше двигаться. Хотелось бы для этого их всех посадить»... «Вы хотите, чтобы действующие лица в этом акте все время стояли. Я хотел бы сказать вам, что сидя — позы богаче». «Хотите ли вы, чтобы мы представляли, или переживали тончайше?» — спрашивал он. «Конечно, не играть, а переживать», — говорил Крэг. «Тогда, — мгновенно подхватывал Станиславский, — нужно было бы почаще сажать актера».

Чем настоятельнее Станиславский требовал сидячих мизансцен, тем резче Крэг от них отказывался. Он предлагал вести репетиции под музыку, дабы научить актеров ходить «грациозно», советовал тренироваться «в самой простой походке, простых поворотах». Нет, он нисколько не верил, что «переживание» само продиктует актеру требуемую форму. «Мы, — уговаривал он Станиславского, — никогда не добьемся от актера этих простых и богатых по фантазии форм. Не лучше ли пользоваться актером как полуинструментом или полудитём?» Несколько озадаченный Станиславский спросил: «Его душой, или его жестами?». Крэг пошутил: «У актера нет души». Станиславский промолвил: «Это большая ошибка». Тогда Крэг попытался перевести свой парадокс на язык здравого смысла. Он пояснял: надо добиться, чтобы актер уверенно пользовался «внешними заученными движениями», пластикой, мимикой, интонацией, чтобы актер был выразителен, тогда и заговорит «душа». «Разве это трудно?» — вопрошал он.

Ответную реплику Станиславского историки МХТ не цитируют. Своему собеседнику, кощунственно утверждавшему, что у актера «нет души», Станиславский сказал: «Вы слишком хорошо думаете об актерах».

Как ни странно, Крэг и в самом деле был тогда лучшего мнения об артистах МХТ, нежели Станиславский. Не доверяя актерской «душе», Крэг все-таки уповал на то, что актер сумеет «стать думающим существом»58.

Оптимизм Крэга понятен: в сравнении с теми английскими актерами, от которых он бежал, актерами, не помышлявшими ни о чем, кроме славы и больших гонораров, артисты труппы МХТ выглядели в его глазах настоящими идеалистами. Он рассчитывал на их самоотверженность, надеялся, что вместе со Станиславским сумеет приобщить их к шекспировской поэзии.

Понятен и пессимизм Станиславского, который знал, как трудно его интеллигентная и благородная труппа усваивает все новое и непривычное для нее, убедился уже в инертности своих актеров, даже лучших. В это самое время, писал он, «между мной и труппой выросла стена». Он тогда упрекал актеров МХТ «в косности, рутине, неблагодарности и измене»59.

Вопрос о возможностях актеров, о их подвижности, музыкальности, пластичности неизбежно возникал и в связи с чрезвычайно волновавшей Крэга проблемой звучания шекспировского стиха. Когда Станиславский с болью поведал Крэгу о том, какая неудача постигла его в трудной работе над пластической формой «Драмы жизни», Крэг тотчас же сказал: «Но это было в прозе. Не было необходимости такой игры, раз это было не в стихах». Станиславский несколько растерянно промолвил: «Да, но это была отвлеченная вещь»... Крэг ответил еще категоричнее: «Это мне совершенно все равно... Если бы это была поэма, тогда понимаю».

Композиция трагедийного спектакля требовала пристального внимания к стиху, и потому Крэг часто заговаривал о том, как должны звучать и взаимоотноситься между собою голоса, как следует акцентировать рифмы, какие строки в том или ином монологе надлежит подать сильно и внятно (ибо они «выражают важную мысль»), а какие строки, наоборот, могут быть произнесены «больше как музыка, так, чтобы в звуках растворилась мысль».

Внимание Станиславского сквозь текст внедрялось в подтекст; устремлялось к тому, что он называл «скрыванием чувств». Важнее всего, считал он, выявить «скрытую суть» монологов и диалогов, иначе «она затеривается в витиеватых выражениях, рифмах и скандированных размерах». Музыка стиха его не занимала, он уверял Крэга: «музыкальность исполнения» появится «сама собой» — «от переживания». А Крэг в это поверить не мог и говорил о другом — о ритме, о темпе, о звучании слова. «В Шекспире нет «подтекста». Все выражено словами слишком ясно. В современной пьесе атмосфера выражена тем, что между строк, у Шекспира только слова создают атмосферу».