Глава шестая. Пространство «Макбета»

Взаимосвязь двух трагедий. «Круговая режиссура» Макса Рейнхардта. Эскиз к «Юлию Цезарю». Сотрудничество С. Бирбомом Три. Концепция героя. Сверхъестественное у Шекспира. Два эскиза к «Королю Лиру». Призраки, ведьмы и шуты. Серия эскизов к «Макбету».

Трагедии «Гамлет» и «Макбет» воспринимались Крэгом как полюсы всего шекспировского мира, крайности шекспировской мысли, самые мощные ее взмахи. «Сценический замысел «Макбета», — писал Крэг, — связан с замыслом «Гамлета», и наоборот. С моей точки зрения две эти пьесы одна с другой соединены»1. Впоследствии на своеобразную «зеркальность» двух этих произведений указывали и шекспироведы. Л. Пинский, например, писал, что обе трагедии сопряжены, «с «двойной жизнью» глубоко одиноких двоемирных героев, а потому и с действием, изобилующим монологами и «внутренними» репликами»2. Сопоставленные и сближенные друг с другом, рассматриваемые почти как своего рода дилогия, пьесы отнюдь не становились проще. Но Крэг, который настойчиво стремился упростить постановочный механизм театра, меньше всего склонен был к каким-либо упрощениям в сфере мысли, идеи, сути. Как раз тут, увлекаемый потоком трагической поэзии, текучестью ее смыслов, сгустками образности, он ничего не хотел упускать. Главной его целью была наглядность мысли, зримость идеи.

Много лет подряд Крэг параллельно работал над обеими трагедиями. Однако, уделяя большое внимание «Гамлету», о «Макбете» биографы Крэга пишут сравнительно мало и бегло. Между тем некоторые опорные пункты театральной теории Крэга были обретены как раз в поисках сценического решения «Макбета». Выше мы уже отмечали, что в программной статье «Артисты театра будущего» Крэг, размышляя о «Макбете», обосновал (на примере «утеса и тумана») принцип пронизывающего всю композицию противоборства двух фактур и двух сопутствующих этим фактурам цветовых и световых мотивов: так, считал он, возникает формообразующая энергия спектакля.

Когда писалась названная статья, Крэг уже второй год трудился над «Макбетом». Предполагалось, что постановку «Макбета» он осуществит в Немецком театре Макса Рейнхардта. Однако довольно скоро выяснилось, что Крэг и Рейнхардт, несмотря на явное и обоюдное желание объединить усилия, найти общий язык не могут.

Их разногласия историки театра чаще всего объясняют несовместимостью идеализма Крэга и практицизма Рейнхардта. Значительная доля истины в этих соображениях есть. Но между двумя театральными новаторами существовала и определенная эстетическая несовместимость, не замечаемая театроведами. Речь идет прежде всего о неискоренимой антипатии Крэга к вращательному движению сцены, т. е. к кардинальной постановочной идее «круговой режиссуры» Рейнхардта.

Глубокая неприязнь Крэга к вращающейся сцене им самим осознана не была. Нам неизвестны какие-либо его возражения против поворотного круга, впервые в Европе сооруженного архитектором и механиком Карлом Лаутеншлегером для постановки оперы Моцарта «Дон Жуан» в Мюнхенском Резиденц-театре в 1896 г., а затем усовершенствованного и взятого на вооружение многими театрами. (В японском театре Кабуки поворотный круг применялся еще в XVIII в.) Известно, однако, что Крэга выгоды накладного круга никогда не прельщали, хотя вращающаяся сцена позволяла монтировать сразу несколько картин и менять декорацию практически мгновенно — за 15—20 секунд. Казалось бы, для многоэпизодной шекспировской драмы это изобретение очень удобно. Тем не менее Крэга оно нисколько не интересовало. Почему же?

Вероятно, Крэг интуитивно уловил своего рода идиосинкразию к трагедии, свойственную вращающейся сцене. Движение по кругу содержит в себе обещание возврата и повтора, в движении по кругу закодирована неизбежность смены и, как ни странно, весьма ограниченная готовность к метаморфозам. Такое движение не знает конца, по образной сути оно мажорно: ушедшее — вернется, исчезнувшее будет вновь предъявлено, нет ни обрыва, ни края, ни предела. Есть жизнь, нет судьбы. Как только круг начинает вращаться, возникает настроение, благоприятное для комедии. Вращающаяся сцена весела, как ярмарочная карусель, и недаром на вращающейся сцене были поставлены такие комедийные шедевры, как «Сон в летнюю ночь» Рейнхардта или «Женитьба Фигаро» Станиславского. Крэг, по-видимому, чувствовал, что поворотный круг противопоказан ходу трагедии и что суровое движение его собственных ширм не может быть соотнесено с безмятежным кручением вращающейся сцены.

(Тут необходимы, конечно, оговорки. Позднее, когда театральная машинерия стала более совершенной, режиссеры нашли способ пользоваться поворотным кругом иначе, превратили вращающуюся сцену во вращающуюся арену, пустую и «голую». Это позволило им извлечь из кругового движения новый образный смысл, не имеющий ничего общего с праздничным кружением и мельканием карусели: безмятежность сменилась безнадежностью. Кроме того, режиссеры научились манипулировать движениями ширм в пространстве вращающейся сцены. Эту возможность убедительно продемонстрировал Мейерхольд в «Мандате». Но в ситуации 1900—1910-х годов поворотный круг Лаутеншлегера и ширмы Крэга были взаимно антагонистичны.)

После триумфального успеха «Сна в летнюю ночь» (1905) Рейнхардт увлеченно варьировал методы «круговой режиссуры» во многих своих шекспировских спектаклях. Он ставил на круге и комедии и трагедии: «Венецианский купец» (1905), «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь» (оба спектакля — 1907), «Укрощение строптивой» (1909), вторую редакцию своего «Гамлета» и «Отелло» (оба — 1910), «Много шума из ничего» и «Генрих IV» (оба — 1912), «Макбет» (1916), «Как вам это понравится» (1919). Художники Рейнхардта возводили на вращающейся сцене целые улицы мрачного средневекового города для гетевского «Фауста», расставляли на круге легкие выгородки гольдониевского «Слуги двух господ». Необходимым дополнением к поворотному кругу стал дугообразно изогнутый задник, «круговой горизонт», причем способы его освещения год от года становились все более изощренными.

Рейнхардт долгое время считал, что методы его «круговой режиссуры» практически универсальны и однажды категорически заявил: «Что касается вертящейся сцены, то ее надо устраивать при всех обстоятельствах»3. По словам австрийского театроведа Д. Херберга, в постановках Рейнхардта возникало «новое, совершенно чуждое натурализму понимание атмосферы действия — счастливое взаимопроникновение игры, разговора, пластики, танца, ритма, звуков, красок. Оно всегда влекло за собой чувство музыкальной подвижности образа, впечатление мимолетности, живости, изменчивости развития»4. В умении ловить ускользающие миги красоты, в этой вездесущей витальности, несомненно, наиболее полно выражало себя режиссерское дарование Рейнхардта. У него были крупные удачи и в трагедийных спектаклях, но только тогда, когда главные роли исполняли такие артисты, как Сандро Моисси или Альберт Вассерман. В этих случаях трагик занимал особое место в центре движущейся вокруг него композиции, темперамент трагика как бы взмывал над быстротечностью действия, преодолевая его пестроту и перекрывая все остальные голоса.

В комедийных спектаклях Рейнхардта актерская игра и режиссерская форма сочетались друг с другом более естественно и гармонично. Понятия «праздничной театральности», «игры в театр», «театрализации театра» (которые в работах советских театроведов обычно ассоциируются с именем Вахтангова), впервые были осознаны и опробованы именно Рейнхардтом. Восприятие театра как праздничной игры предопределило весь характер постановки «Сна в летнюю ночь». Сказочный лес двигался, приоткрывая свои укромные уголки, будто проплывая мимо зрителей вместе с хороводами эльфов, скользившими между стволами деревьев, вместе с персонажами комедии, и волшебная игра света сообщала его круженью сказочную фееричность. В 1913 г. Рейнхардт, который снова и снова возвращался к «Сну в летнюю ночь», применил в очередном варианте постановки сенсационную техническую новинку: «пневматические декорации» Франца Дворского, сделанные из прорезиненной ткани. Листва сказочного леса заколыхалась, затрепетала, еще усилив впечатление фееричности зрелища.

В прологе к «Укрощению строптивой» бродячие комедианты под звуки наивной веселенькой музычки, при открытом занавесе, расставляли на рейнхардтовской сцене свои бесхитростные декорации, обещая и начиная «игру в театр». Все эти — и многие другие — остроумные приемы «театрализации театра» потом, вслед за Рейнхардтом, подхватывали и развивали режиссеры новой формации, мастера 20—40-х годов.

Надо помнить, однако, что репертуарная программа Рейнхардта была безгранично широка. В разное время он ставил Эсхила, Софокла, Аристофана, Мольера, Гольдони, Гоцци, Гете, Шиллера, Ибсена, Стриндберга, Гауптмана, Уайльда, Метерлинка, Шницлера, Чехова, Горького, Гамсуна, Ведекинда, от средневековых мистерий переходил к опереттам Оффенбаха, от интимных кабаретных представлений — к площадным зрелищам. Работал и в крохотных зальчиках, и в гигантских залах, вообще не театральных по назначению. Работал и под открытым небом.

Вероятно именно внушительное многообразие сценических форм, которые демонстрировал Рейнхардт, побудило впоследствии Эдварда Крэга, сына режиссера, высказать предположение, что «если бы Крэг сумел соединить свои силы с силами Рейнхардта, а не с силами Станиславского, то современный театр получил бы более богатое наследство»5.

Оспаривать такого рода гипотезы бессмысленно: история занимается тем, что было, а не тем, что могло бы быть. Мы знаем, что «круговая режиссура» Рейнхардта Крэга не интересовала. Знаем, далее, что и методы «массовой режиссуры», которые Рейнхардт применял в наиболее масштабных, монументальных своих постановках, тоже Крэга не увлекли. Ибо формы и методы рейнхардтовского творчества менялись, и часто, но мироощущение Рейнхардта не менялось никогда.

Русский критик Александр Кугель в 1910 г., признавая Рейнхардта «хорошим режиссером», проницательно заметил, что «поэзии — чистой поэзии — у него нехватка» и «души — у него все-таки в обрез. И собственно театральной динамики — у него не густо»6. Враждебность Кугеля по отношению ко всякой вообще режиссуре известна. Тем не менее Кугель прекрасно знал постановки Станиславского, Немировича-Данченко, Мейерхольда, у него была верная точка отсчета, и его высказывание о динамике совершенно справедливо. Внешне спектакли Рейнхардта чаще всего казались исключительно подвижными. Но внутренней динамики (т. е. именно «чистой поэзии», динамики духа) им недоставало. Торопясь от эффекта к эффекту, движение обходило опасные глубины мысли, чуралось всего слишком сложного, смутного, тяжкого.

Величавая постановка «Миракля» была устроена в лондонском зале «Олимпия». Эту огромную аудиторию художник Эрнст Штерн преобразил, превратил в точное подобие внутренности готического собора, под сводами которого Рейнхардт управлял большими группировками статистов в средневековых одеяниях. С воплями восторга или стонами смирения, то единодушно ужасаясь, то замирая в экстазе, массовки бурлили среди зрителей, статисты прокладывали себе путь сквозь гущу публики. Действие «Царя Эдипа» велось в помещении цирка Шумана, вмещавшем пять тысяч человек. В данном случае властной руке Рейнхардта подчинялись перемещения огромных толп по цирковой арене. Хрестоматийно известная мизансцена «Царя Эдипа» — толпа, мощным единообразным «коллективным жестом» с мольбой тянущая руки к вознесенному над нею герою, — запечатлена фотографиями, которые поныне помещаются во всех учебниках истории театра. Конечно, эта мизансцена была счастливой находкой, конечно, в ней сказалась смелая фантазия Рейнхардта. Но в ней проступила и неизменная рейнхардтовская жажда зрелищности.

Гофмансталь, который очень любил искусство Рейнхардта, писал, что главная цель всякой его работы — «активизировать воображение зрителей вереницей возбуждающих намеков», что Рейнхардт «несказанно любит все чувственные элементы театра», которые «должны окружить тела актеров своим колдовством наподобие клоунских гримас или волшебства живописи». В этом «колдовстве» — ключ ко всему «непостижимо рейнхардтовскому»7.

Страсть к театральному «колдовству», к вольной игре фантазии придавала искусству Рейнхардта большое обаяние. Но она же и лишала его искусство истинно трагедийной напряженности. Волшебник театра, Рейнхардт не был ни режиссером-поэтом, ни режиссером-трагиком. Даже тогда, когда он добивался мистической таинственности «Миракля» или экстатической экспрессии «Эдипа», он все же видел только общую «картину» трагедии и только один ее ударный момент, взлет, но не ее глубинное, суровое и неумолимое течение.

В 1905 г. Крэг сделал для Рейнхардта эскиз к шекспировскому «Юлию Цезарю» — к той самой 2-й сцене II акта, где Антоний произносит знаменитую речь. Эскиз этот интересен прежде всего потому, что его сравнение с рейнхардтовской компоновкой «Царя Эдипа» сразу позволяет понять различия в подходе двух режиссеров и к трагедии и к античности. Если для Рейнхардта античность привлекательна образом открытой арены, дающей неоценимые преимущества «массовой режиссуре» и выразительным движениям толп, то для Крэга античность интересна как прозрачный, твердый и простой фон трагическому противостоянию героев. Толпа, захватывающая всю рейнхардтовскую арену, есть и у Крэга, но на его эскизе толпа оттеснена вдаль. Плебс не решает, не действует, толпа ждет. Действовать должны патриции, их кучка — на первом плане, на широких ступенях. Фигура Антония, героя и трибуна — на высоком выступе, справа, и впечатление такое, будто герой висит в воздухе, обращаясь то к зрителям, то, через головы заговорщиков, к толпе. Толпа воспринята как его, Антония, орудие, как его аргумент. Крэг предлагает в высшей степени содержательную мизансценическую триаду: сенаторы — трибун — плебс. Ее образная суть — готовая формула политической трагедии, где герой, апеллируя к народу, пускает в ход сложный механизм заговора. Народ, как и у Пушкина, безмолвствует. Но Антоний это безмолвие народа присваивает, тогда-то оно и становится приговором Цезарю, влечет за собой гибель Цезаря.

Этим образам, с точки зрения рейнхардтовской «колдовской» театральности, недоставало броскости, их суровость не вписывалась в систему мимолетностей рейнхардтовской сцены. И все же Рейнхардт очень долго упорствовал в желании сотрудничать с Крэгом. Во всяком случае, в отличие от Брама, который, рассорившись со строптивым англичанином, раз и навсегда с ним расстался, Рейнхардт, не взирая на многие конфликты и распри, упорно возобновлял переговоры с Крэгом. Его явно привлекала грандиозность крэговских замыслов. Сильван Домм с излишней категоричностью писал, что «можно говорить о достоинствах Рейнхардта, но не о его стиле», что Рейнхардт испытал на себе большое влияние Крэга, но «усвоил только приемы», а крэговские «великие, обобщающие синтезы остались ему чужды... Рейнхардт представлял собой роскошь театра, его развлекательную сторону. Слишком серьезным ригористам-немцам он противопоставил отзвук Австрии и Вены, «проблемам» и моральным назиданиям — шарм. Таковы в общих чертах причины его гигантского успеха. Но это был все-таки эфемерный успех...»8

Вернее было бы сказать, что «приемы» Крэга Рейнхардт усвоил постольку, поскольку их усвоила вся европейская сцена, а идеи Крэга, его «обобщающие синтезы» ни усвоить, ни перенять не хотел. Вполне благородно он готов был предоставить Крэгу полную возможность самому реализовать свои идеи, с одной только оговоркой: им надлежало придать «сценическую правильность». Кроме «Макбета» предполагались постановки «Короля Лира», «Бури», а также «Цезаря и Клеопатры» Шоу. Но дальше эскизов дело не двигалось. Как только Рейнхардт предлагал Крэгу свои коррективы, Крэг взрывался. Какого рода были эти требования, догадаться нетрудно. Немецкий театровед Генрих Браулих напоминает, что «при всех своих стилизациях и обобщениях Рейнхардт был связан деловым отношением к творчеству. Реквизит и бутафория были у него точны и узнаваемы, вещи соответствовали их действительному виду. Рейнхардт не протаскивал в шекспировский мир и в свои постановки вещи, чуждые шекспировскому миру или ирреальные»9.

Весь этот пассаж, направленный против Крэга, более всего интересен в концовке, где «вещи, чуждые шекспировскому миру», отделены от вещей «ирреальных» не союзом «и», а союзом «или». Апологет Рейнхардта не решается заявить, что ирреальное чуждо Шекспиру. Он говорит только — и справедливо, что ирреальное чуждо Рейнхардту. Для Крэга же ирреальные образы Шекспира были полны значения. Претензии «хозяина театра» на «верховный контроль» он отвергал не потому, что вообще не допускал никаких корректив, а потому, что рейнхардтовские поправки уводили прочь от Шекспира. Они ссорились, и все же Рейнхардту снова и снова удавалось склонять Крэга к совместной работе. Воля Рейнхардта способна была творить чудеса. Одно только чудо она совершить не могла: заставить Крэга согласиться с его «редактурой».

В 1912 г. в одном из русских журналов была опубликована беседа с Рейнхардтом. Свои разногласия с Крэгом он теперь объяснял однозначно: Крэг стремится к «усилению и подчеркиванию декорации и живописи в ущерб содержанию произведения», а Рейнхардт старается «предоставить артиста по возможности самому себе, освободить его от балласта декораций». И продолжал: «Крэг — сам поэт. Для своих декораций он должен бы сам написать пьесу... Попытку поставить «Гамлета» с помощью крэговских ширм я понимаю. Почему не попробовать? Тем более, что «Гамлет» не связан ни с какой эпохой, как и «Король Лир», и другие произведения Шекспира. Ширмы Крэга способны подчеркнуть одни места, затушевать другие, но я лично предпочел бы видеть «Гамлета» в исполнении великого артиста. А тогда, по существу, не нужны и декорации»10.

Великий артист, Сандро Моисей, у Рейнхардта был, Тем Не менее во всех трех сценических редакциях «Гамлета» Рейнхардт от декораций не отказывался. Что же касается крэговской системы ширм, то она представлялась Рейнхардту всего лишь одним из возможных вариантов декоративного оформления. Структурное, формообразующее значение крэговской трагической геометрии он, попросту говоря, не понял. Фраза Рейнхардта «Крэг — сам поэт» звучала двусмысленно: в ней отдавалась дань дарованию Крэга, но содержался намек на то, что дарование это театру не надобно. Режиссер не должен быть поэтом, его функции деликатны: «подчеркнуть одни места, затушевать другие» и не мешать «исполнению великого артиста». Не то плохо, что Крэг — художник, а то плохо, что Крэг — поэт, что в его «декорациях» дается активная поэтическая интерпретация трагедий Шекспира. Крэговская идея аскетичного «упрощения» постановки ради максимальной свободы интерпретации была совершенно неприемлема для Рейнхардта, чрезвычайно осторожного в истолковании пьесы и всегда очень щедрого в ее зрелищной аранжировке.

В 1921 г. Крэг холодно и сухо писал: «Рейнхардт пять или шесть раз приглашал меня в свой очаровательный театр и предлагал мне руководить постановкой той или иной пьесы. Я этого не сделал и впредь не сделаю»11. Но уже через год Кесслер после беседы с Крэгом занес в свой дневник такие слова: «Он выразил сожаление, что ни одна из их совместных с Рейнхардтом работ не завершилась. Рейнхардт, именно потому, что он так отличается от самого Крэга, мог бы его дополнить. Рейнхардт единственный, с кем он хотел бы работать... У Рейнхардта твердый практический ум, которого Крэгу недостает»12. Значит, и в начале 20-х годов Крэг, идеалист и поэт, то иронизировал над «очаровательным театром» Рейнхардта, то мечтал опереться на его «твердый практический ум». Крэг все еще помнил Рейнхардта. Не потому ли, что и незавершенные работы, предназначавшиеся для рейнхардтовской сцены, занимали в его духовной биографии очень важное место?

Во всяком случае, работа над «Макбетом», начинавшаяся по договоренности с Рейнхардтом, увлекла Крэга надолго, с этой пьесой он мысленно не расставался до последнего дня жизни. В каком-то смысле ему повезло: в 1908 г., когда он понял, что «Макбет» у Рейнхардта неосуществим, известный актер и режиссер Бирбом Три обратился к Крэгу с предложением поставить эту трагедию в руководимом им лондонском «Театре Его Величества». Хотя известно было, что Три — истый викторианец, приверженец «историзма», т. е. роскошного «костюмного» спектакля, все же надежда показать «Макбета» не по-немецки, в Берлине, а на языке оригинала, в Лондоне, Крэга увлекала. Кроме того, к 1908 г. система ширм уже существовала, и соблазн продемонстрировать ширмы в Англии был велик. Желание Бирбома Три, фактического хозяина театра, сыграть роль Макбета как будто позволяло верить, что он пойдет за Крэгом дальше, чем Рейнхардт. Вышло наоборот. Рейнхардт, соглашаясь принять эскизы Крэга «за основу», пытался их «редактировать». Бирбом Три, судя по всему, Крэга вообще не понимал. Он с изумлением разглядывал крэговские рисунки и задавал Крэгу испуганные вопросы. Крэг, отвечая ему, дерзко импровизировал: что-либо объяснить Бирбому Три он и не пытался, хотел только его успокоить. Такая игра продолжалась почти четыре года, Крэг даже перешел от эскизов к макетам. Но в конце концов терпение маститого директора театра лопнуло, и Бирбом Три наотрез отказался от услуг Крэга. В 1911 г. Три поставил «Макбета» сам — в «добром, старом духе» викторианских традиций, т. е. вполне банально.

Крэг опять остался при своих эскизах и макетах (часть их, к сожалению, утрачена: они погибли в подвалах «Театра Его Величества»), причем работа над «Макбетом» даже и на этой предварительной ее стадии завершена не была. Если «Гамлета» Крэг, по-видимому, додумал до конца и — хотя бы в своем воображении — осуществил «идеальную» его постановку, то проблемы «Макбета» так и остались вопросительно приоткрытыми. В 1966 г., незадолго до смерти, Крэг все еще размышлял над этой трагедией, читал вслух макбетовы монологи.

Труднее всего было дать ответ на самый первый и самый простой вопрос: в чем суть трагедии Макбета? Традиционно принято было думать, что трагедия Макбета — трагедия честолюбия или трагедия властолюбия. В старом театре все известные исполнители вели роль Макбета по этому руслу. Различия были оттеночные: одни сильнее акцентировали тщеславие, другие — жажду власти, одни больше внимания уделяли Макбету — жестокому и бесстрашному воину, другие Макбету — узурпатору и тирану, третьи погружались в его угрызения совести и муки раскаяния и т. п. Предполагалось, что трагедия коренится в характере героя, в свойствах его натуры.

Правда, еще в начале XIX в. критик Уильям Хэзлит (чьи эссе Крэг любил и часто цитировал) в книге «Персонажи шекспировских пьес» (1817), сопоставив Макбета с Ричардом III, заметил, что само по себе злодейство, чем его ни мотивируй, честолюбием ли, властолюбием ли, ничего в пьесе не объясняет. «Ричард жесток от природы, такова его натура, — писал Хэзлит. — Макбет становится таким под влиянием обстоятельств». И хотя, конечно же, он тиран, узурпатор, руки его в крови, тем не менее — вот что всего удивительнее! — «симпатии к Макбету мы не утрачиваем до конца». По словам Хэзлита, «Макбет» — трагедия контрастов, действие ее «развивается на самом краю пропасти и слагается из непрерывной борьбы между жизнью и смертью. Поступки отчаянны, их следствия ужасны... Все имеет насильственный конец или насильственное начало. Мысли сшибаются и теснят друг друга, словно во мраке. Пьеса представляет собой буйный хаос необычайного и запретного, так что земля колеблется под нашими ногами. Гений Шекспира развернулся в ней со всей мощью и смело вступил в самые глухие пределы человеческой натуры и человеческих страстей». Но в «буйном хаосе необычайного и запретного», который увидел Хэзлит, фигура Макбета таинственно растворилась. Упомянув о «смелом, грубом, готическом абрисе» героя, Хэзлит признался: «мы не представляем, чтобы кто-то мог как следует сыграть Макбета». Он предложил ясное истолкование роли леди Макбет, а перед ролью Макбета словно бы замер в растерянности. Почти все соображения Хэзлита по поводу деяний Макбета метки и проницательны, но всю роль — в целом — ни одно из этих соображений не обнимает.

Во второй половине XIX в. Эрнесто Росси по-прежнему играл Макбета человеком, одержимым «грешным, эгоистичным желанием власти», честолюбцем, чья «гордыня» доводит героя до утраты «душевного равновесия», до «умственного расстройства», а затем до гибели «под мечом возмездия и справедливости».

Крэг подобное истолкование роли принять не мог. Его предшественники, читая «Макбета», игнорировали все инфернальные образы пьесы. Даже Хэзлит считал, что «макбетовские ведьмы выглядят на современной сцене смехотворно»13. А Росси вообще с порога отвергал мысль о каком-либо воздействии на Макбета «сверхъестественных сил». Вещуньи-ведьмы представлялись ему обыкновенными болтливыми бабенками. Они, пояснял Росси, «вероятно слышали, как Дункан велел своим полководцам передать Макбету эту лестную новость» — т. е. то, что Макбет назначен Кавдорский таном, как водится, слегка преувеличили, ну и «предсказали, что в будущем Макбет станет королем»14. Стало быть, никакого пророчества, простая сплетня, ничего сверхъестественного, все объяснимо.

Для Крэга, мысленно сопоставлявшего Макбета не с Ричардом, а с Гамлетом, существенно было как раз необъяснимое: обе трагедии начинаются с прямого соприкосновения мира потустороннего и мира посюстороннего. Гамлет и Макбет непосредственно общаются со сверхъестественными, инфернальными силами. Ирреальные образы — Тень отца в одном случае, ведьмы в другом — дают толчок трагедийному действию. Причем направление, заданное этим первым и главным импульсом, пронизывает всю пьесу. В «Гамлете» герою предназначена позиция, антагонистическая по отношению к Эльсинору: он вне системы, ей противопоставлен, и в гамлетовских эскизах Крэга это противостояние везде чувствуется. В «Макбете» ведьмы, которые поднесли герою — воспользуемся метафорой Г. Белля — «причастие буйвола», продиктовали ему быстрое восхождение по иерархическим ступеням внутри системы, желание самолично ее возглавить, собой увенчать. Эльсинор как идея враждебен Гамлету. Стены Инвернеса, Форреса, Дунсинана Макбету не враждебны, напротив, в этих стенах он наглухо замкнут, ищет укрытия. Оба героя приходят в готовый мир, оба застают от века установленный регламент, но по-разному его осознают. Убить Клавдия значит для Гамлета нанести удар в самую сердцевину системы зла, разрушить «Данию-тюрьму». Убить Дункана значит для Макбета действовать в согласии с порядком, по его жестоким законам, которые герой сомнению не подвергает, только стремится приспособить этот порядок к себе. Гамлет говорит миру «нет», Макбет произносит «да». Макбет полагает, что мир устойчив, Гамлет знает, что действует в сдвинувшемся мире, для него несомненно, что «связь времен» распалась. Макбет рассуждает не о «связи времен», а о «связи вещей» и думает, будто эта связь нерасторжима. Ход трагедии саркастически подтверждает его слова: в конечном счете, после всех преступлений Макбета, на трон, который он узурпировал, возвращается сын короля Дункана, Малькольм, и это означает не только торжество законной династии, но и незыблемость системы. Катастрофические деяния Макбета поколебать ее не смогли.

Контраст между двумя героями особенно сильно чувствуется благодаря тому, что принц Гамлет, который вправе претендовать на корону, о ней и не помышляет, а Макбет, подобных прав не имеющий, только к короне и рвется. Грандиозные усилия Макбета предприняты и моря крови пролиты во имя мизерной цели. Гамлету же свыше предначертана великая миссия, осуществляя ее, он, в сущности, разрушает весь Эльсинор.

Такова была исходная точка размышлений Крэга над обеими трагедиями. Ниже, анализируя эскизы, мы попытаемся показать, как Крэг представлял себе зримые образы «Макбета», как его сценическая архитектоника искала формы, внешне адекватные внутреннему духовному состоянию героя.

Пока подчеркнем только одно обстоятельство: концепция «Макбета» складывалась в сознании Крэга как концепция театральная. Это важно указать хотя бы потому, что нередко шекспироведение, открывая, верно или неверно, проницательно или опрометчиво, умно или остроумно, те или иные пласты шекспировской образности, выводит нас к идеям, сценически неосуществимым, для театра непригодным, независимо от того, глубоки эти идеи или мелки. Иной раз под видом новейших выдвигаются формулы, которые, если перевести их на театральный язык, немедленно дадут самый банальный результат.

Английский театровед Дж. К. Уолтон, например, рассматривает конфликт трагедии в аспекте столкновения «индивидуалистического сознания» героя с его собственным подавленным «общественным сознанием». Минуты макбетовых сомнений вызваны тем, что «у Макбета не одна, а две совести» (!), т. е. одна — «индивидуалистическая», другая — «общественная». Отсюда же и «ужасные галлюцинации, жертвой которых становится Макбет»15. Ясно, что «две совести» никакой актер не сыграет, а потому все премудрые уолтоновские рассуждения для театра могут означать только одно: надо играть злодея.

Много интереснее подходят к «Макбету» советские шекспироведы А. Аникст и Л. Пинский. Оба учитывают требования сцены и предлагают глубокий анализ центральной роли трагедии. В комментариях к «Макбету» Аникст, в частности, настаивает на том, что в душе Макбета происходит борьба двух начал, добра и зла, что «нет большей ошибки, чем считать его просто злодеем». Внутренние противоречия, раздирающие Макбета, по Аниксту, есть результат несоответствия его справедливо высокой самооценки и косной социальной иерархии, мешающей Макбету реализовать «естественное право» на власть. «Личные достоинства» героя выше, нежели его «общественное положение». Чтобы занять в обществе место, соответствующее его «титаническим способностям», Макбет вынужден прокладывать себе путь мечом, убийствами. В эпоху Возрождения, пишет Аникст (напоминая о Колумбе, который грабил Вест-Индию, и о Бэконе, который брал взятки), «люди, созревшие до самосознания своей человеческой ценности», часто вынуждены бывали, наталкиваясь на те или иные преграды, совершать преступления. «Трагедия Макбета принадлежит к явлениям именно такого порядка... Состоит она в том, что гибнет прекрасный, великий человек».

Последние слова — о гибели прекрасного, великого человека — вполне совпадают с крэговским восприятием Макбета. Более спорной представляется мысль Аникста о макбетовом «самосознании своей человеческой ценности», о желании Макбета «увенчать свою человеческую царственность королевским саном»16. (В более поздней работе Аникста, книге «Ремесло драматурга», сказано еще тверже: «Макбет восстает против патриархального монарха ради утверждения своей личности»17.) Но Макбет нигде не говорит о своем «естественном праве» на королевскую корону, и против Дункана не «восстает». Нет и речи о том, что Дункан будто бы не достоин властвовать. «Проблемы права» вообще и права на власть, в частности, для Макбета не существует. Горделивое самосознание героя выражается лишь в том, что он знает цену своей безграничной доблести.

Этот аспект привлек внимание Л. Пинского, который истолковал трагедию Макбета прежде всего как трагедию доблести. «Натура, сопоставимая по благородству с Отелло, — писал Пинский, стала на путь, достойный Яго», потому что действие пьесы происходит в мире, «культивирующем доблесть», и потому что, с точки зрения Макбета, доблестное деяние — высшая ценность бытия. Доблесть — выше понятий добра и зла, одной только мерой доблести определяется достоинство личности, ее «призвание». Культ доблести, абсолютизация доблести превращает этические понятия в понятия сугубо относительные. Вот почему в трагедии «Макбет» происходит «перерождение доблести героической в демоническую».

Л. Пинский не первый указал на важнейшую фразу из пролога пьесы «прекрасное — гнусно, а гнусное прекрасно», но первый придал ей значение лейтмотивное. Он сопоставил все русские переводы этого стиха: «Зло в добре, добро во зле» (А. Радлова), «Зло станет правдой, правда злом» (М. Лозинский), «Зло есть добро, добро есть зло» (Б. Пастернак), «Грань меж добром и злом сотрись» (Ю. Корнеев). По мнению Пинского, ни один из этих переводов не передает полностью «магический» смысл оригинала. Пинский считал «весь сюжет величайшей у Шекспира трагедии Действующего Человека» целиком и полностью основанным на «смешении смыслов» — морального и внеморального. Согласно Пинскому, это-то роковое смешение смыслов в конечном счете и приводит отважного Макбета к нравственной гибели: «предельно доблестный герой действует как автомат, как функционер Судьбы», в финале «вокруг абсолютно одинокого Макбета — пустота».

Данная концепция героя близка крэговской. С одной только важной оговоркой: в глазах Крэга положение Макбета на грани двух миров, здешнего и нездешнего, между тем светом и этим, имело гораздо большее значение, нежели движение героя в моральных или внеморальных координатах. Те самые ведьмы, которых любимый Крэгом Хэзлит небрежно назвал «смехотворными», с точки зрения Крэга заслуживали самого пристального внимания. И не только потому, что «Шекспир и люди его времени (даже люди высокообразованные, гуманные, экономисты, философы) действительно допускали реальность сверхъестественных существ, прямое их вмешательство в человеческие дела»18. Это бесспорно. Важнее другое.

В трагедиях Шекспира способность непосредственно сноситься со «сверхъестественными существами», их видеть, с ними общаться, задавать им вопросы и выслушивать их ответы придает герою оттенок особого величия, сообщает ему некую запредельность, грандиозный духовный масштаб, которым никто, кроме героя, не обладает.

Крэга волновал и тревожил ореол тайны, сопричастности нездешнему и неведомому, сопутствующий и Гамлету и Макбету. Примечательно, что Крэга никогда не занимал Отелло, чья трагедия целиком находится в земных пределах и с потусторонним миром не смыкается. Зато Лир, как представлялось Крэгу, в сцене бури, встречаясь со стихией, со сверхчеловеческой мощью осатаневшей космогонии, по сути тоже, как и оба любимых крэговских героя, соприкасается с инфернальным миром. Сделанный Крэгом в 1906 г. эскиз к «Королю Лиру» бесспорно посвящен теме противоборства — на равных — человеческого естества и сверхъестественной воли, схватке личности с надличной властью. Фигура героя дана в твердом наклоне, в ожесточенном сопротивлении напору злобных, хлещущих, атакующих линий. Слева путь Лиру преграждает неумолимая и несокрушимая вертикаль, из-под основания которой вырываются белые стрелы бури. Фон аспидно черен, и белые клубы снежного бурана мечутся в непроглядной ночи. Лир силится одолеть весь этот враждебный хаос и в мучительной борьбе с ним сам становится титаном.

Титаническое — результат соприкосновения с ирреальным, вот что было несомненно для Крэга.

В качестве «доказательства от противного» можно привести другой, 1908 г., эскиз Крэга к «Королю Лиру», ко II акту трагедии. Сцена изгнания Лира одной из дочерей (Гонерильей или Реганой) примечательна тем, что тут Лир, который, понурясь, сидит в глубине сцены, на лестнице, на фоне пяти светлых прямоугольных объемов (два справа, два слева, один, более высокий, в центре композиции) — не только не титан, но даже и не король. Это — изгнанник, страдалец, бессильный в борьбе с дочерней жестокостью. Пока против него зло, измеряемое человеческим масштабом, он и сам всего лишь несчастнейший из людей. Совсем иное дело буря, стихия, ее космический масштаб, ее мощь, многократно превышающая человеческие возможности. Буря у Шекспира — явление сверхъестественное, и когда Лир на грани безумия, — а может быть, и за гранью безумия, — отваживается противопоставить бешенству бури свою непреклонную волю, тогда-то он и становится истинным шекспировским героем.

Героическое соотнесено со сверхчеловеческим, это для Крэга сомнению не подлежало.

И потому вполне вероятно, что Крэг в шекспировской иерархии поставил бы Ричарда III, например, на ступеньку выше, нежели Отелло, ибо призраки, преследующие кровавого злодея, приобщают его к тем тайнам мироздания, которые закрыты для благородного мавра. Тут у Шекспира действуют причудливые законы, в их непостижимую логику проникнуть трудно, но не считаться с ними нельзя.

Тень отца говорит с Гамлетом в присутствии королевы, но королева ни видеть Тень, ни слышать голос Тени не может. Призрак Юлия Цезаря беседует с Брутом при Люции и Варроне, но ни Люций, ни Варрон в этом диалоге участвовать не вправе, ибо герои — не они. Призрак Банко является Макбету во время многолюдного пира, опять-таки никому, кроме Макбета, невидимый. Леди Макбет превосходит Макбета решимостью, и все же Призрак Банко не существует для нее. Это обстоятельство тотчас указывает леди ее место в пьесе — и в шекспировской иерархии вообще — место важное, конечно, но с трагическим положением Макбета несопоставимое.

Леди Макбет преследуют галлюцинации, а не призраки и не ведьмы. Разница огромна. Галлюцинации — своего рода протуберанцы огнедышащего внутреннего мира леди, отголоски ее больной совести. Ведьмы же и призраки — совсем иное дело. Они приходят извне, это явления нездешнего, потустороннего мира. Ведьмы — «пузыри земли», исчадья ада. Тень отца Гамлета, призраки Цезаря и Банко — вечные страдальцы ада, мученики преисподней. Было бы поэтому очень опрометчиво предполагать, будто ведьмы — это всего лишь «галлюцинации» Макбета или «олицетворения» его душевных терзаний. Ведьмы есть ведьмы, призраки есть призраки, и не всякому предоставлена Шекспиром великая привилегия их лицезреть.

Сперва кажется, что рядом с Макбетом в этой трагедии мог бы встать Банко — как мы помним, в начале пьесы ведьмы, обращаясь к Макбету, удостоили и Банко своих пророчеств. Потом, однако, шекспировский закон причудливой избирательности вступил в силу, и ведьмы утратили всякий интерес к Банко. Ближайший друг Макбета, который начинал путь рядом с героем, стал не героем, а одной из многих жертв.

Многие согласились бы с Ю. Айхенвальдом, который писал: «несомненно, что ведьмы только пошли навстречу его (Макбета) собственным желаниям, объективировали собой его затаенные помыслы»19. Многие, но не Крэг. Для Крэга, как он понимал пьесу, гораздо важнее было показать, что ведьмы повернули Макбета. Его «затаенные помыслы» были иные, он начинал свою жизнь как герой, а кончил как злодей.

Сравнивая макбетовских ведьм с Тенью отца Гамлета, Крэг не мог не заметить, что в «Макбете» сверхъестественным существам свойственно шутовство, им вообще-то неподобающее. В трагедии «Гамлет» функции шутов принимают на себя то Полоний, то Розенкранц и Гильденстерн, то могильщики, а чаще всего сам принц. В трагедии «Макбет» есть только один шутовской эпизод Привратника, а герою — не до шуток. Важнейшая в шекспировском трагедийном мире сфера шутовства тут захвачена ведьмами. Что же это означает и что из этого следует?

Обычно у Шекспира шутам дарована диалектика, которая сопровождает, иронически комментирует и испытывает сомнением метафизику поведения героев. Герои действуют, шуты болтают. Шуты жонглируют идеями, за которые герои готовы голову сложить, шуты насмехаются над тем, что для героев свято. Шутовская болтовня в противовес героическому деянию выдвигает словесную интеллектуальную акробатику, развязность мысли, относительность и зыбкость критериев, циничное перетекание одного в другое, бесцельную борьбу противоположностей, бесстыжую игру ими. Для шутовской диалектики нет ничего святого, она императива не признает. Но изменить ход событий она не в состоянии. У нее другая миссия: диалектика шутов измеряет глубину метафизических пропастей, разверстых перед героем. Минуя шутовскую пляску понятий и пренебрегая многовариантностью возможностей, трагический герой сквозь скепсис и тотальную иронию шутовских речей прокладывает ценой собственной жизни единственный путь.

Как только шутовство проникает в сферу сверхъестественного, как только шутами становятся потусторонние существа, которым герой сопротивляться не в состоянии, — а именно это происходит в «Макбете» (и только в «Макбете»), — весь образ трагедии обретает необычайно зловещий характер. Ведьмы «Макбета» — шутовские исчадья ада, клоунессы преисподней, они-то и завладевают душой храбрейшего из смертных. Диалектика шутовства, наделенного высшей властью, начинает ломать судьбу героя.

Та самая «мрачная диалектика», о которой применительно к Макбету писал Пинский, возникает не в сознании Макбета, она навязана ему свыше. Действующий герой, он, считал Крэг, в отличие от Гамлета, правом выбора не обладает. Макбет может колебаться, сомневаться, мучиться, терзаться содеянным, но не решать: все заранее предрешено. Очень часто мы видим, что Макбет действует в угнетенном состоянии духа, словно бы обреченно, и леди Макбет права, когда говорит, что у ее супруга «страх свершить» сильней «желанья не совершать» (I, 5). Да и сам Макбет признается, что решимость ему «пришпорить нечем: тщится вскочить в седло напрасно честолюбье и набок валится» (I, 7). На эскизах Крэга Макбет не свободен в своих деяниях.

И, конечно же, к нему никак нельзя применить определение «знающий герой», которое дал Гамлету Пинский. С одной стороны, Макбет как будто «с самого начала знает, в чем сущность его трагедии», формально эти слова Аникста верны, ведь Макбету уже в завязке пьесы предуказан весь его путь. И все же, как нам представляется, ближе к истине Уилсон Найт, который писал (Аникст цитирует эти слова), что мир Макбета «полон неясности», что его действия как бы лишены логики, «пьесу окутывает мрак», что Макбет «как человек в кошмаре, он наэлектризован злом», его поступки — «дань злу, владеющему им»20. (Мы охотно признали бы, что мысли, сформулированные в 30-е годы Уилсоном Найтом, во многом совпадают с крэговским истолкованием «Макбета». Но еще вероятнее не совпадение, а прямое влияние статей и эскизов Крэга на концепцию У. Найта.) И если Макбет действует часто как бы вопреки своей воле, «как человек в кошмаре», то, значит, он по-настоящему ничего о себе не знает: каждый его шаг ведет в неизвестность, в кромешную тьму, в пустоту. Ведьмы морочат Макбета, убивая других, он умерщвляет себя.

Об алогизме «Макбета» хорошо сказал Брехт: «Эта известная нелогичность, эта все время нарушаемая стройность трагического происшествия нашему театру несвойственна; она свойственна только жизни». Брехтовское суждение о темноте и «несвязности» шекспировских трагедий вообще наиболее убедительно подтверждается как раз на примере «Макбета». Брехт писал: «Ничего не может быть глупее, чем ставить Шекспира так, чтобы он был ясным. Он от природы неясный. Он — абсолютная субстанция»21. Применительно к «Макбету» речь идет об абсолютной субстанции зла, разлитого во вселенной и завладевшего душой героя.

Английская исследовательница Кэролайн Сперджен установила, что наиболее часто повторяющиеся, лейтмотивные для «Макбета» образы — ночь, жестокость, злодейство, кровь, а сам герой часто характеризуется как человек, который носит одежду не по росту, мантию не по плечу. В V акте трагедии о Макбете сказано так: «Сан короля на нем — как плащ гиганта на карлике-воришке»22. Означает ли это, что тем самым указана только лишь несостоятельность претензий Макбета на корону? Думается, дело обстоит иначе, и речь идет о некоторых более глубоких несоответствиях.

С одной стороны, перед нами доблестный и самоотверженный воин, которому в полной мере дарована способность чувствовать «упоение в бою и бездны мрачной на краю». Герой, умеющий рисковать жизнью. Дважды в трагедии (редчайший, если не единственный у Шекспира случай) Макбет говорит о себе одну и ту же фразу: «Я смею все, что смеет человек» (I, 7 и III, 4). Храбрость его безгранична и несравненна.

С другой же стороны, перед нами подлый преступник, убивающий спящих и безоружных, не гнушающийся услугами наемных убийц. И он — этот храбрец из храбрецов — несколько раз на протяжении пьесы показан в состоянии панического страха.

Такие антиномии диалектике не подвластны. Противоречия остаются зияюще открытыми, мы ощущаем их зияние в бессоннице макбетовых ночей. Макбет сам постоянно напоминает нам об этом, ибо, совершая страшные преступления, он всякий раз с тревогой и ужасом поглядывает на себя словно со стороны. Неверно, будто он не видит разницы между добром и злом. Прекрасно видит, как раз тут-то Макбету все ясно. «Темнота», «несвязность» и «кошмар» начинаются в сфере его побуждений. Ибо доблестный Макбет себе не принадлежит, он принадлежит злу.

Трагедия Макбета интересовала и увлекала Крэга именно в таком аспекте: не злодей, но герой, одолеваемый злом, властью зла, всегда существующего как абсолютная субстанция в мире, где мы живем. В этой связи примечательны слова Белинского, называвшего Макбета — в полном согласии со сценической традицией XIX в. — «злодеем», но злодеем «с душою глубокою и могучею, отчего он вместо отвращения возбуждает участие. Вы видите в нем человека, в котором заключалась такая же возможность победы, как и искажения, и который при другом направлении мог бы быть другим человеком»23.

«Возможность победы», упущенная Макбетом, отнятая у него, волновала Крэга не меньше, чем «искажение» глубокой и могучей души, демонстрируемое всем неуклонным ходом трагического действия.

Иначе говоря, трагедии Макбета Гордон Крэг хотел придать значение расширительное, интерпретируя ее как великий и страшный миф о человеке, не совладавшем с мировым злом. В этот исторический момент, в начале нашего столетия, Гамлет и Макбет были избраны Крэгом потому, что в них, в позициях, какие им предназначил Шекспир, предугадывалась альтернатива, которую вскоре надлежало осознать и решить каждому мыслящему человеку перед лицом надвигающихся катастрофических перемен. Либо, говоря словами принца датского, «оказать сопротивленье, восстать вооружиться, победить», либо, как говорит Макбет, начать злом и погрязнуть во зле (III, 2). Опрометчиво было бы утверждать, будто Крэг предвидел катаклизмы, предстоящие Европе. Но многое позволяет думать, что он эти потрясения предчувствовал. Интуиция большого художника нередко опережает прогнозы политиков и мыслителей.

В воображении Крэга между Гамлетом и Макбетом, какими он видел тогда обоих героев, бурлила вулканическая лава ненависти и зла, готового поглотить материк. Макбета зло затягивало, вовлекало в свое угрюмое бурление, превращало в огненный клок магмы, уничтожало и в конце концов превращало в «горсть праха». Гамлет, к чьим ногам подползало это дымящееся месиво, чье лицо опалял тот же смертоносный огонь, находил в себе силу противостоять злу. Герои, равновеликие по масштабу, воспринимались как антагонисты. Они виделись Крэгу в разных ритмах, в разных позициях, но в одном и том же трагедийном пространстве и в одном и том же времени: не только в далеком прошлом, но и в близком будущем.

Как совершенно верно и решительно заявил А. Аникст, «драмы Шекспира происходят не в Англии, Италии, Греции, Франции, Дании — они разыгрываются на мировой сцене, их место действия — вселенная, и каждая пьеса содержит свидетельства этого»24. Точно так же весьма относительно и время, когда происходят эти драмы. Их действие только формально и условно прикреплено к определенной эпохе. Реально же все они разыгрываются на грани между седой древностью и макбетовым «Завтра, завтра, завтра». Крэг рассматривал и «Гамлет» и «Макбет» как трагедии, чье мифологическое содержание полно современного значения.

В высшей степени интересно, что работу над «Макбетом» Крэг начал с конца, с V акта. Ему важно было сперва вглядеться в финал трагедии, в ее смысловой итог. Затем весь крэговский графический цикл «Макбета» развивался против течения пьесы — от развязки к завязке.

Первый эскиз, датированный осенью 1905 г., Крэг назвал «Завтра, завтра, завтра!». Тема рисунка — знаменитый монолог Макбета, когда герой осознает, наконец, всю тщетность своих деяний и злодеяний и приходит к выводу, что жизнь — всего лишь «рассказанная полоумным повесть — в ней шум и ярость, но смысла нет».

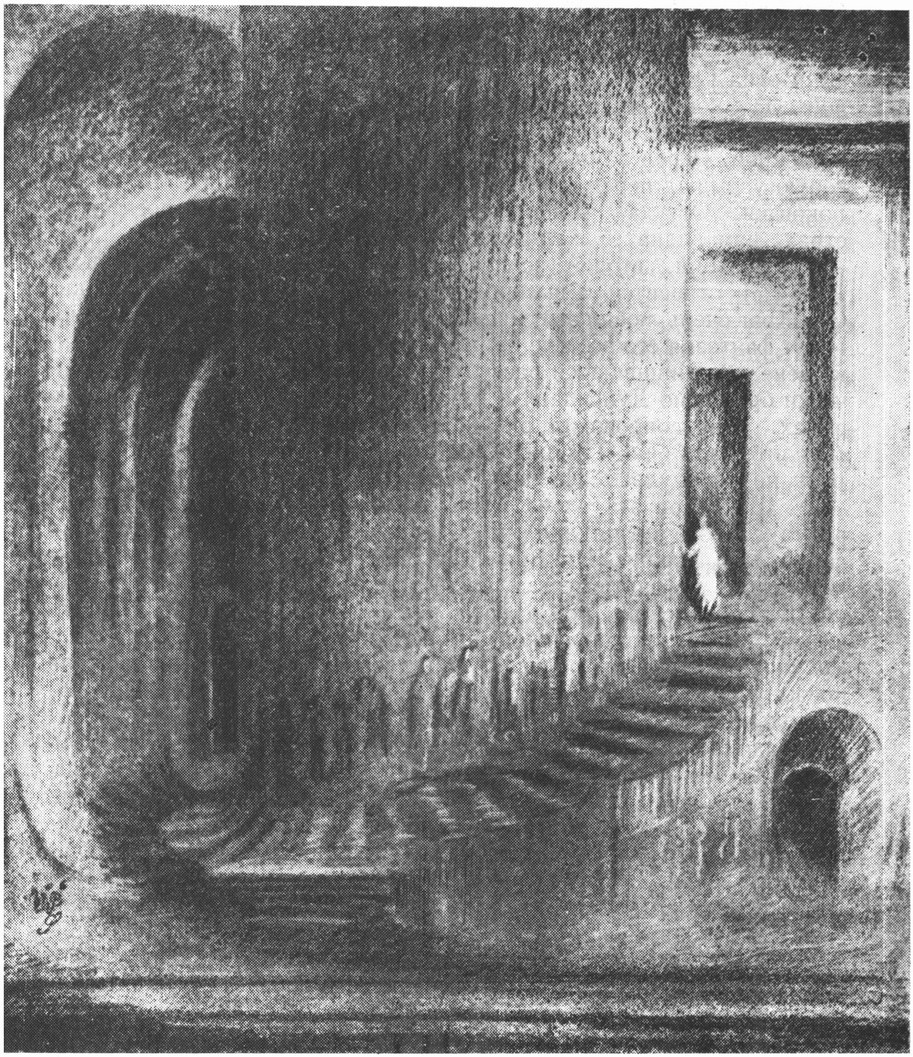

Немного знакомые уже с трагической геометрией Крэга, мы всматриваемся в рисунок 1905 г. не без удивления. Первое, что бросается в глаза, — его странная статичность. Справа видны жесткие, резкие очертания огромного черного куба, его грузный массив, слева — массивы прямоугольников, прикрывая друг друга и повторяя друг друга, уходят в глубину сцены. Между расположенной справа темной кубической формой и левыми темными могучими объемами — узкая вертикальная щель, светлый проем. Но характерной для Крэга устремленности ввысь в этом эскизе не чувствуется, Черные параллелепипеды занимают всю нижнюю часть рисунка, они приземисты, тверды и мертвы. А верхнюю — и большую — часть листа занимает светло-мглистое пустое небо, где клубятся облака. Воздушный океан хмуро нависает над геометрией тверди и смерти. Там, внизу, «в тоске и холоде тревог», во тьме, на угрюмом фоне черноты недвижимого куба отчетливо видна колеблющаяся белая фигура. Нет, это не Макбет, скорее только его душа, ибо фигура бесплотна, невесома, находится в состоянии некой сомнамбулической зыбкости. Эфемерность видения особенно резко выступает по контрасту с прямыми линиями кубической формы, на плоскости которой фигура плывет, висит, дрожит. Движения ее безвольно женственные, неуверенные, пугливые. Голая стопа повисла над линией планшета, нога только что оторвалась от земли, сейчас от земли отлетит, едва касается ее пальцами. Правая рука приподнята робким и зябким жестом. Белые одежды развеваются на сквозном, пронизывающем ветру.

Макбет говорил о могиле? Крэг решил заглянуть в эту могилу, и дальше — в замогильную тьму небытия. Душа Макбета, подобно Тени отца Гамлета, мыкается «средь мертвой беспредельности ночной». Тут конец земного путешествия Макбета, тут край его ночи, длящейся за пределами отчаяния в, мглистых просторах пустынной вселенной. Перед нами казнимая душа героя, и той «тишины», которую услышал перед смертью Гамлет, она не услышит, она не успокоится. «Оттуда», из потусторонних пустот, к нам доносится ее страх, нам видна ее жалкая дрожь.

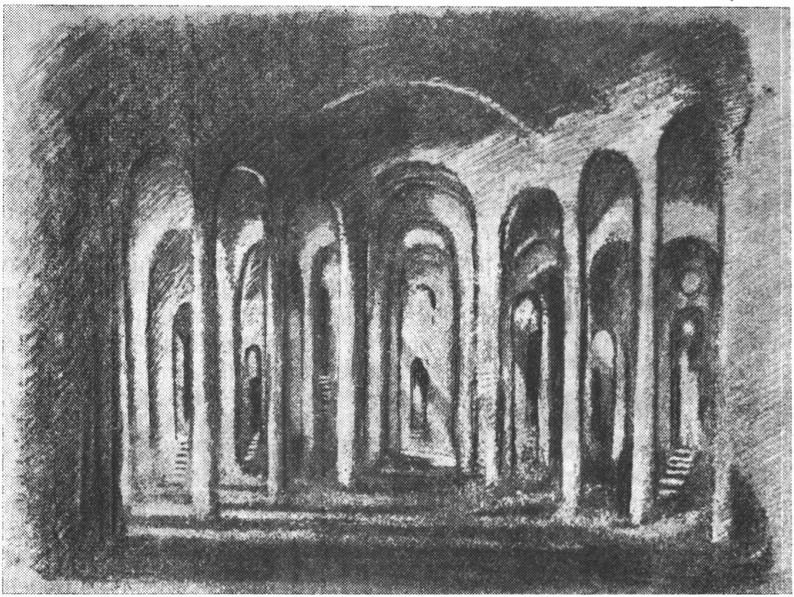

Следующий, второй эскиз макбетовской серии выполнен в 1906 г. и относится к высшим достижениям крэговской графики. Сам Крэг очень любил этот рисунок и публиковал его неоднократно. И тут фантазия его все еще прикована к финальному акту трагедии, к сцене, где лишившаяся рассудка леди Макбет ночью сомнамбулически бродит по Дунсинану и говорит о своих запачканных кровью руках. Крэг сопроводил рисунок подписью — цитатой из пьесы: «Глядите, вот она! Так она всегда ходит и, клянусь жизнью, ни разу не проснулась. Не двигайтесь и наблюдайте за нею»25 (V, 1).

У Шекспира эти слова говорит Врачу Придворная дама. На рисунке Крэга нет никаких персонажей, кроме светящейся фигурки самой леди Макбет. Ни Врача, ни Придворной дамы. Реплика — «Глядите,.. не двигайтесь и наблюдайте» — произносится от имени Шекспира самим режиссером, всей сценой, ее властной, магической силой, направленной на воображаемый зрительный зал. Рисунок без сомнения обладает таинственным магнетизмом. Но если предыдущий эскиз надо было долго разгадывать, то на этот достаточно только взглянуть, чтобы прочесть все его содержание.

Традиционная ремарка к данной сцене гласит: «Дунсинан. Комната в замке». Пространство, которое изображено Крэгом, «комнатой» не назовешь. Средствами легкой, воздушной графики созданы пространственные образы, призванные передать состояние духа безумной леди Макбет, разорванное сознание героини, ее обреченность вечно пребывать на зыбкой, неуловимой грани бытия и небытия. Вся архитектоника в данном случае одновременно и призрачна, и основательна, и тверда, и сомнительна. Невозможно с уверенностью сказать, где кончается камень и где начинается свет, какие объемы вытесаны, какие — высвечены. В центре рисунка высится огромный толстенный и округлый объем: то ли непомерной величины колонна, то ли мощнейший вертикальный световой столб. Слева от него сгущается темнота: там, вторя друг другу и стремительно уменьшаясь, уводят куда-то вдаль вытянутые вверх овальные линии сводов. Сжимаясь и сжимаясь, они завершаются в глубине сцены абсолютно черным проемом. Но если слева от странного центрального столба мы видим эти овалы, эти дугообразные своды, то справа, точно так же вторясь и уменьшаясь в размерах, нависают друг над другом жесткие прямые углы. В конце концов именно их жесткие очертания создают тот узкий прямоугольник, в который заключена фигура леди Макбет. Внизу, под нею, под толщей камня, еще один черный проем, темная дыра — словно разверстый в крике рот античной трагической маски.

Дуги слева и прямые углы правой части листа, кажется, хотели бы завязать между собой какой-то диалог. Вторящиеся линии будто отвечают друг другу. Но диалога не получается, ибо левая и правая стороны эскиза разъединены доминирующим центральным объемом — чудовищно толстой, быть может, каменной, быть может, световой вертикалью. Тем не менее и эта грандиозная форма, начинаясь где-то в недосягаемой высоте, за колосниками, до планшета сцены не доходит. Ее могучее движение останавливают идущие полукругом книзу ступени лестницы, на которую уже шагнула леди Макбет.

Графическая доминанта рисунка — световой столб, но почти столь же значительна и огибающая столб лестница, ее стертые, сползающие вниз, ощутимо скользкие ступени. Леди предстоит вечно по ним спускаться, она каждую ночь проделывает этот путь, тени ее фигуры уже как бы впечатались в колонну, которую лестница огибает. Призрачный образ героини многократно повторен, напоминая нам о неизбежной повторности ее ночей и ее странствий. Вторится, множится фигура леди Макбет, вторятся, множатся прямые углы, нависающие над ней, вторятся, множатся узкие овальные проемы, куда она уйдет, вторятся, множатся ступени под ее ногами. Линии вибрируют, стонут. А к их стонам прислушиваются, их стоны жадно подслушивают черные, немые проемы. Возможно, они ведут в подземелье Дунсинана, возможно — прямо в преисподнюю.

В альбоме «К новому театру» Крэг поместил этот великолепный, истинно шекспировский эскиз рядом с эскизом к «Росмерсхольму» и сопроводил интереснейшим комментарием. Эти рисунки, писал он, «сделаны для двух совершенно противоположных типов драмы — Шекспира и Ибсена... Первый посвящен высокой классической трагедии, второй — современной семейной драме. В обоих случаях происходит катастрофа целого дома, дома Макбета и дома Росмера, и в обоих случаях авторы делают женщину активным двигателем этой катастрофы. Но может ли кто-нибудь сказать мне, почему величие Ибсена, его сила, его загадочность — совершенно затмеваются величием, загадочностью и силой Шекспира? Ибсен в сравнении с любым современным автором представляется мне гигантом.

Но стоит только поставить его рядом с Шекспиром, как он просто-напросто исчезает. Он исчезает в своих частных маленьких домах, а Шекспир — продолжает свободно парить над горами. В чем же экстраординарное различие между Шекспиром и Ибсеном? Несколько столетий не могут служить объяснением. Я утверждаю, что Шекспир был художником, а Ибсен — не был. Ибсен был исключительной личностью 19-го столетия, он объяснил такие проблемы, которые другие не могут или не хотят объяснять, он поставил вопросы, которые никто не ставил, и в то же самое время значение его становится все менее важным, ибо он не художник. Ибсен как будто боится показаться банальным, обыкновенным, боится того, что мы зовем простотой. И это особенно сильно чувствуется, когда поставишь его рядом с Шекспиром»26.

Приведенные слова позволяют понять, сколь велика была, по мнению Крэга, дистанция между «новой драмой» и высокой классикой.

Особенно интенсивно работа Крэга над «Макбетом» пошла после того, как позади остался цикл офортов «Движение» 1907 г. Третий по счету эскиз макбетовской серии сделан в 1908 г. На рисунке — серовато-мглистый, довольно изящный колонный зал в замке Инвернес (II, 2). Удивительно, что Бирбом Три не соблазнился этой декорацией, явно рассчитанной если не на компромисс, то, как минимум, на диалог с традиционным театром. Легкие колонны поддерживают полукруглые своды: сквозь колонны видны анфилады, проходы, лесенки.

И все-таки, несмотря на ощутимую традиционность восприятия сценического пространства, вообразить Генри Ирвинга в этом зале без единого кресла, стола, ковра или подсвечника, в этом царстве колонн и сводов, увы, невозможно. Трудно также представить себе актера, который будет в этом гулком пространстве декламировать монолог, расчленяя его хорошо поставленным голосом на отдельные смысловые кусочки, как перебирают четки. Так что разочарование Бирбома Три в конечном счете все-таки можно понять. Вероятно, его испугало обилие серого, однотонного камня. Что-то засасывающее есть в ритме колоннады, что-то паутинное чудится в самих тонких колоннах, за которыми притаились новые колонны — им несть числа.

Конечно, Бирбому Три, когда он рассматривал эскиз, и в голову не пришло, что перед ним некое графическое иносказание, не столько зал Инвернеса, сколько своего рода «портрет» хозяина этого замка, Макбета, зримый образ его незримого духа, застывшего в страхе и оцепенении. Невидимый нам Макбет загнан волей Крэга в видимый нам интерьер, вполне приличествующий высокому положению тана и дымным холодом камня как бы предостерегающий от ложного шага, от кровавого злодеяния, которое замыслил герой. То обстоятельство, что в этом пространстве нет человеческой фигуры, косвенно подтверждает нашу догадку, ее подкрепляют и другие эскизы к «Макбету», где архитектура все откровеннее приобретает портретирующий характер. Способность архитектуры выражать внутренний мир человека Крэг чувствовал очень тонко и точно. Следующий, четвертый лист макбетовской серии, выполненный в том же 1908 г., в этом смысле особенно примечателен.

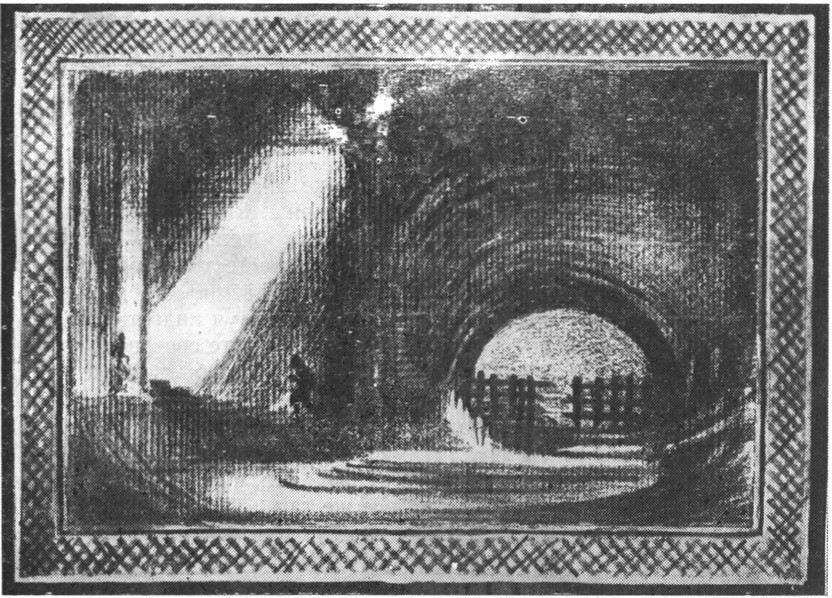

Минуя пока IV и III акты трагедии, Крэг в 1908 г. сделал сперва эскиз ко II акту (о нем только что шла речь) и эскиз к I акту (I, 6).

Рисунок проникнут настроением победы. Сцена, в согласии с ремаркой, происходит «перед замком Макбета». Самого Макбета и здесь нет, но его присутствие, более того — его портрет или тот облик, который он хотел бы иметь в данный момент, «если бы» присутствовал при встрече Дункана, — все это передают на рисунке Крэга горделивые, белоснежные, неприступные стены Инвернеса. У Шекспира к замку Макбета прибывает веселый и радостный Дункан и беседует с Банко о красоте того места, где стоит замок. Король в прекрасном расположении духа, все восстания подавлены, все битвы выиграны, и вот он приехал в гости к своему любимцу и национальному герою — новоявленному Кавдорскому тану.

Крэговский эскиз сверкает мощью, светом и радостью. Воспроизводя в 1913 г. этот эскиз в книге «К новому театру», Крэг вместо комментария поместил рядом шекспировский текст. Но к обычной ремарке добавил и список персонажей, которые должны в этот момент присутствовать на сцене: Дункан, Малькольм, Дональбайн, Банко, Леннокс, Макдуфф, Росс, Ангус и сопровождающая их свита.

Разумеется, никого из них «в лицо» распознать невозможно. Зато очень выразительна мизансцена, в которой Крэг располагает персонажей: темной неровной цепочкой, будто альпинисты, они лепятся у подножия гигантских белоснежных стен.

Король Дункан и его спутники уже поднялись на определенный уровень — довольно высоко над нижней линией рисунка (она же — предполагаемая линия рампы). Стены замка вздымаются уступами. Медленному движению персонажей, почти ползущих слева направо и снизу вверх по стене, отвечает, отчужденно и неприступно, движение самой стены, вернее — четырех гигантских белых ее бастионов. Они имеют правильную форму вертикально поставленных параллелепипедов, и линия их вершин по диагонали удаляется справа налево, в направлении, обратном движению человеческих фигур.

Белоснежная гладкость неприступных стен выражает горделивое чувство победы, которым полнятся сердца Дункана и Банко. Однако эти высоченные стены и преграждают путь королю и его свите.

Гигантские башни Инвернеса говорят нам о гордыне Макбета, уже отделившей его дух от всего остального мира.

Видимые стены выше невидимого замка. Найдена чрезвычайно простая деталь, которая при желании в одну секунду превратит эти сверкающие белизной вертикали в «нормальные» крепостные стены: несколько темных штрихов, несимметрично, там и сям брошенных на белые поверхности, намекают на щели бойниц. Уберите эти семь продолговатых темных пятен, и перед вами предстанет белая абстракция. Верните штрихи на место, и вы из мира графической абстракции возвращаетесь в мир Макбета. Ибо таким вот — прямым, чистым, доблестным, белоснежным, в радости добытых во славу Дункана побед — предстает сам Макбет. Да, Крэг несомненно имел в виду дать здесь своего рода портрет Героя с большой буквы — такого, по крайней мере, каким он в этот миг себя ощущает.

Первые четыре эскиза макбетовской серии Крэг показал Станиславскому, когда впервые, осенью 1908 г., приехал в Москву, и Станиславскому эти рисунки понравились, хотя вообще-то он, по-видимому, к «Макбету» относился холодно.

Отправляясь из Флоренции в далекую Россию, Крэг закончил статью для журнала «Маска», которая называлась «Некоторые вредные тенденции современного театра». Замысел другой, не менее существенной статьи уже полностью созрел в его голове. В первой статье «Макбет» не упоминается вовсе, во второй речь идет как раз об одном из монологов шотландского тана.

После серии разрывов с видными европейскими режиссерами — Отто Брамом, Максом Рейнхардтом — Крэг испытал потребность еще раз во всеуслышание объявить, что именно его не устраивает в современном театре. Выяснялось, что острую неприязнь Крэга вызывает прежде всего «реализм», который, по его мнению, давно укоренился в театрах Запада и который ведет к бесформенности того, что выдают за искусство, но что на самом деле искусством не является. Весьма примечательно, однако, что стрелы Крэга минуют не только Московский Художественный театр, но и театр Антуана. Следовательно, под «натурализмом», о котором Крэг писал в «Первом диалоге» 1905 г., и под «реализмом», о котором он писал в 1908 г., разумелось не совсем то, что мы имеем в виду сегодня. Во всяком случае, говоря о МХТ, Крэг заметил, что театр Станиславского «влюблен в реализм» и «делает реализм предметом искусства». Все же остальные театры Европы (особенно раздраженно Крэг писал о театрах немецких, имея в виду, понятно, Брама и Рейнхардта), претендуя на реализм, фактически отказываются от общего замысла, от формы. Лозунги «реализма» прикрывают анархию, отсутствие высокой цели и глубокой мысли. «Театр разбрасывается, бродит, но не имеет формы. Вот это и составляет различие между работой театра и произведениями изящных искусств. Сказать, что в театре отсутствует форма, значит сказать, что в театре отсутствует красота. В искусстве, где нет формы, не может быть красоты».

Свою первую статью о «Макбете» («Пьесы, драматурги, картины и художники в театре») Крэг написал в Москве, в гостинице «Метрополь». С большой долей уверенности можно утверждать, что разговоры со Станиславским осенью 1908 г. о театре, о Шекспире и о «Гамлете» явились для Крэга особого рода стимулом. Быть может поэтому в новой статье уже вовсе нет выпадов против «реализма», словно Крэг отбросил ненужную полемику и вообще решил, что не стоит даже вспоминать старомодные театры Европы, отравленные неистребимым духом «коммерциализма».

Значительную часть статьи Крэг посвящает анализу душевного состояния Макбета в тот момент, когда ему является в воздухе видение кинжала: Макбет перед монологом II акта, Макбет во время произнесения этого монолога, Макбет перед убийством Дункана. Вслед за Шекспиром Крэг погружается тут в темные глубины человеческой души, исследует мрачные потенции, заложенные в самой человеческой природе.

(Легко понять, что и Макса Рейнхардта, и Бирбома Три должна была раздражать столь абстрактная, внесоциальная трактовка Макбета. В конце-то кондов, возражали они Крэгу, ведь Макбет совершает свои злодеяния ради того, чтобы взойти на престол. Ведь он — цареубийца, узурпатор, тиран. Сострадание к Макбету, сквозившее в эскизах Крэга, вызывало недоумение. Однако за Крэгом была своя правда, которую не поняли его оппоненты. Крэгу, повторяем, виделся не столько убийца и не столько преступник, сколько человек, вобравший в себя едва ли не все зло мира и разрушаемый силой зла.)

Содержащийся в статье Крэга анализ душевного состояния героя, который воочию видит нечто невообразимое: парящий перед ним в воздухе «зловещий призрак» окровавленного кинжала, — обстоятелен и подробен. Крэг повествует о том, как Макбет в тревоге блуждал по темным анфиладам замка, как он смотрел из окна на расстилающиеся внизу и трепещущие на ветру кустарники, как безмолвно следовал за Макбетом слуга с факелом в руке. Потом Макбет отослал слугу и долго провожал взглядом мелькающее вдали пламя факела. Пламя это вдруг — перед тем, как исчезнуть вовсе, — протянуло к Макбету тоненький луч, а в луче блеснуло лезвие кинжала.

Весь этот крэговский рассказ, в сущности говоря, обращен к актеру, имеет целью возбудить воображение артиста, передать ему напряжение духа, вихрь эмоций, которыми обуреваем Макбет в момент, когда он увидел кинжал. Казалось бы, нечто в этом же роде, такую же примерно картину, Крэг и продемонстрирует на эскизе. Но, завершая статью, он замечает, что, когда мы читаем Шекспира, «нами владеют мысли, а не вещи». И жирным шрифтом, как девиз, выносит эту фразу на широкие поля журнальной страницы. Воспринятые при чтении шекспировской пьесы идея, впечатление, красота «и, если угодно, та же философия — все может предстать перед глазами зрителей»27.

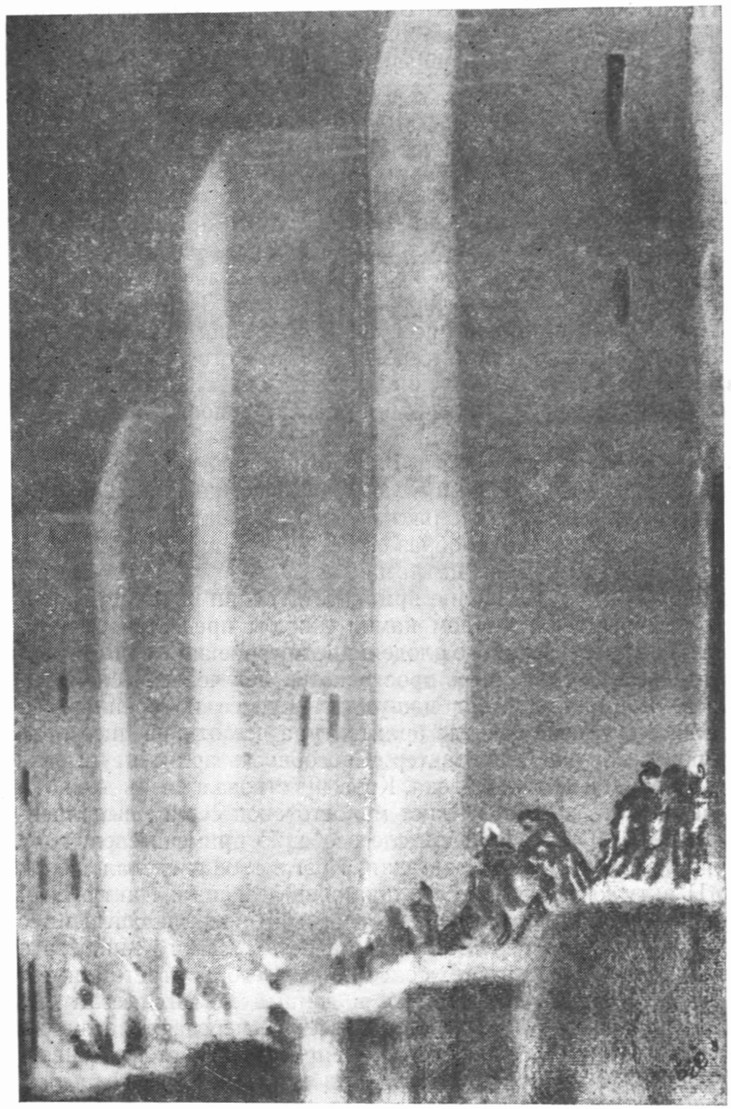

Пятый эскиз к «Макбету», датированный 1909 г., показывает, как, по мнению Крэга, может «предстать перед глазами зрителей» самая концовка монолога с призрачным кинжалом.

Что же мы видим на рисунке? Тут нет решительно ничего того, о чем Крэг писал, комментируя данный монолог. Никаких следов не только «кустарника», скамьи или окна, нет по сути дела и самого замка. Как далеко позади (кажется на дистанции в сто лет!) находится интерьер зала с колоннами, который тщательно и красиво выписывал Крэг всего полгода назад.

Человеческая фигура, странно раскинув руки, бежит от нас — от линии рампы в глубину сцены, туда, куда будет, видимо, Макбет бежать вечно, все ускоряя бег, все увеличивая шаг, и нет конца этим уходящим вглубь сотням, тысячам огромных, узких, прямоугольных рам-щелей, двоящихся, троящихся, убегающих вслед за Макбетом и снова бесконечной чередой возникающих перед ним. Они не преграждают ему путь, наоборот — они толкают его на этот путь, расступаются, сдвигаются, и человеку, вошедшему в узкий «коридор», некуда деться: ему оставлено только одно движение — вперед и вдаль, быстрее, еще быстрее. И конца этому бегу Макбета нет.

Видимо, бег этот должен был возникать в конце монолога, на словах: «Чу! Колокол звенит. Пора! Иду!» (так переводит эту фразу Ю. Корнеев. В подстрочном переводе: «Я иду, решено: колокол зовет меня»). Но характерно: у Шекспира сказано: «Я иду». У Крэга Макбет бежит.

В графическом стиле эскиза есть нечто экспрессионистское. Да, если бы на эскизе не стояла дата и подпись «Макбет», этот рисунок можно было бы счесть за иллюстрацию к еще не написанному «Замку» Кафки, а фигуру бегущего в стенах внутренней тюрьмы человека принять за Иозефа К. Сходство усугубляется тем, что Макбет внутри этого бесконечного кафкианского коридора кажется маленьким. Если на рисунке, где были изображены гигантские башни Инвернеса, величественная архитектура говорила нам о величии невидимого Героя, то тут, когда Крэг позволил нам воочию Макбета увидеть, архитектура тотчас его принизила и унизила, поднялась над ним грозными вертикальными проемами, нависла над ним жестокой неумолимостью вторящихся прямоугольников, погнала его в жуткую глубину. Макбет здесь — маленький, жалкий, гонимый.

Другой эскиз, посвященный этому же эпизоду, — шестой лист макбетовской серии, — носит совсем иной, стилистически иной, характер. Во-первых, судя по позе темного человека — испуганного, потрясенного чем-то, застывшего в неестественном полусогнутом положении, — это момент, непосредственно предшествующий началу монолога. Сильный диагональный луч падает откуда-то сверху и ударяет в левый угол сцены. Там, в месте светового удара, можно заметить легкий абрис какой-то фигуры, быть может слуги. Справа от луча, в тени, черная фигура Макбета. Пластика его передает ужас, смятение, раздавленность. Трясущаяся рука поднята к тому, что он увидел в луче — к кинжалу.

Жест руки Макбета — почти тот же, что и на первом эскизе 1905 г. — безвольный, дряблый. И все же там — бесплотный штрих, а здесь — движение живого человека. Тут рука, как она ни слаба, все же тянется к тому предмету, что бросил в темноту диагональный луч. Луч чьей-то неведомой, высшей воли, которой Макбет должен подчиниться.

Если предыдущий рисунок вряд ли был рассчитан на сценическое воплощение и скорее всего должен быть отнесен к «идеальным», к тем, где средствами графики выражена идея, то этот, шестой эскиз, вполне предрасположен к реализации на театре. Основные структурные его элементы — луч, черная согбенная фигура и решетка полукруглых ворот в правой части сцены. Три элемента, три фактуры: свет, металл, человеческое тело.

В пояснениях к данному эскизу Крэг сослался на один из разговоров Гете с Эккерманом. Гете говорил, что декорации должны «иметь окраску, благоприятную для цвета каждого костюма, появляющегося на переднем плане», и что цвет декораций хорош тогда, когда на их фоне хорошо виден костюм актера. Ибо надо, чтобы костюм «выделялся и производил впечатление»28. Крэг почтительно процитировал Гете, но возразил ему: «Когда Макбет ночью кружит по своему замку, он кажется частью самого здания; я помню, что Ирвинг, играя эту роль, всегда надевал костюм того же цвета, что и стены... Мы, — шутливо резюмировал Крэг, — учимся у многих художников, которые противоречат друг другу»29. Урок Ирвинга применительно к «Макбету» явно казался ему более существенным, чем урок Гете: Крэг считал, что в конце трагедии костюм Макбета должен быть цвета стен, Макбет должен сливаться с камнем, выступать из камня и т. д.

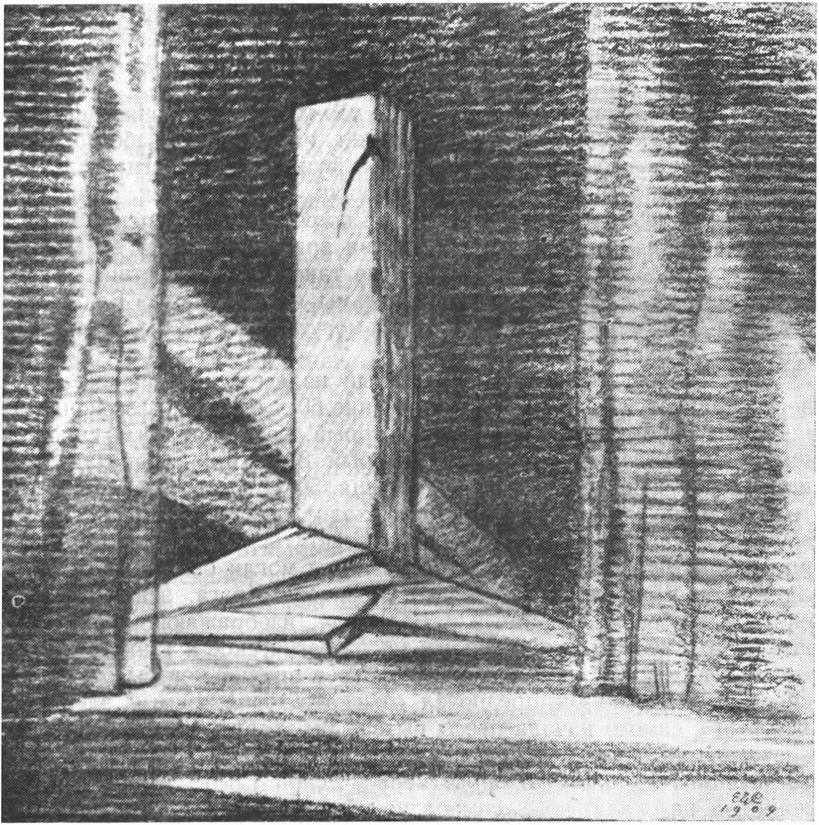

Так мы вместе с Крэгом добрались и до начала трагедии — до сцены ведьм. Крэг сделал в начале 1909 г. несколько вариантов эскиза, на котором изображен столб со странной зигзагообразной трещиной наверху. И больше, по сути дела, ничего нет.

Крэговский столб на первый взгляд антифункционален. Присмотревшись, начинаешь понимать, что изломанное подножие этого столба представляет собою отлично организующие игру актеров площадки, которые находятся на разных уровнях и под углом друг к другу. И все же такое вот чисто сценическое восприятие эскиза Крэга вторично, оно отступает на задний план, когда мы разглядываем его столб.

Он таит в себе что-то. Он значит что-то, что мы понять не можем. Сценическая архитектура может иметь идею, абстрагировавшуюся от любых форм житейской функциональности, пользы, изобразительности: архитектурный знак содержателен. Как бы ни расшифровывать этот знак, он сам по себе, вне актерской игры, уже значит нечто, воздействующее на зрителя.

Крэгу надо было создать на сцене такое место действия, куда и в самом деле могут заявиться ведьмы из «Макбета». Ведьм на эскизе Крэга нет, но место, где они могут быть, где их не может не быть, создано.

Именно этот эскиз — единственный из всех крэговских эскизов к «Макбету» — подвергся в середине 60-х годов профессиональному театроведческому анализу, который, возможно, был спровоцирован тем самым вопросом, который 85-летний Крэг задал и практикам европейского театра конца 50-х годов, и историкам театра, и шекспироведам: где происходит действие первой сцены «Макбета»? Дени Бабле попытался ответить: «Последним примером среди множества других, которые мы могли бы привести, является один из самых знаменитых эскизов Крэга, эскиз первой сцены «Макбета», сделанный в 1909 году, изображающий пустынное место, где находятся ведьмы; место магическое и таинственное, место, где куются людские судьбы. Крэг вполне мог бы оставить сцену пустой, но он предпочел отыскать один зримый элемент, который с самого начала пьесы вызвал бы у зрителя определенное впечатление. И вот он выставил в центре сцены один-единственный гигантский столб, нечто вроде иератической глыбы, это и не колонна, и не скала, но — символ некой тайной силы. Знак, оставленный в этом мире волей каких-то могущественных сил, возвышающихся над человеком»30.

Трактовка, которую предлагает Бабле, вполне убедительна. Там, где театральные художники всегда изображали дикую пустошь, Крэг ограничился единственным символом и сразу же создал предощущение неизбежной игры инфернальных сил. Мы добавили бы, что этот столб не только и не обязательно знак мощи всего того, «что нашей философии не снилось». Но, возможно, и некий надгробный обелиск над могилой самого Макбета, а еще вернее — опять-таки его иносказательный «портрет».

Столб гордый, сильный, но, при всей своей высоте, до небес он не дотягивает. И вверху, мы уже вскользь упоминали, его раскалывает черная трещина, похожая то ли на обуглившийся след удара молнии, то ли на кровоточащую рану. Трещина, как ее ни воспринимай, все же до некоторой степени нарушает иератическую торжественность эскиза и придает ему необъяснимую тревожность. Наконец, нельзя пройти мимо изломанных, нервно сдвинутых, накопляющихся у подножья столба линий. Они не только обозначают ряд покатых игровых площадок, но имеют, конечно, и самостоятельное смысловое значение. В схеме они могут быть восприняты как корни дерева. Вместе с тем, если не забывать, что речь идет о «Макбете», изломы этих вздувающихся из словно бы лопнувшего планшета неправильных, сдвинутых, вдвинутых друг в друга треугольников могут быть поняты и как геометризованный образ «пузырей земли». И тогда явственно проступает связь темы Макбета с темой инфернальной власти зла, распирающего земную кору, готового пошатнуть обелиск, который уже дал трещину.

Слева и справа от столба Крэг наметил складки театрального занавеса, настаивая, что зеркало сцены не должно быть полностью распахнуто вширь, но напротив, должно быть в данном случае сужено. Далее, мы замечаем, что столб со всеми треугольниками, играющими у его подножья, стоит в глубине сцены; впереди же, перед занавесом, открытое пространство, которое, очевидно, режиссер намеревался использовать в этом эпизоде или, что вернее, в следующем, где сперва появляется окровавленный гонец, затем Дункан со своими полководцами и где умирающий от ран воин рассказывает, как только что бился Макбет, как Макбет «себе дорогу прорубая сталью, дымящейся возмездием кровавым», рассек пополам тело изменника Макдональда, «а голову воткнул на шест над башней».

Весь этот монолог раненого солдата вероятнее всего должен был, по мысли Крэга, произноситься на просцениуме. А в глубине сцены обязана была стоять эта недотягивающаяся до верха, до «неба» (оно черно на эскизе, скорее космос, нежели небо) чудовищная колонна — как сама неумолимость или непреклонность, но с червоточинкой.

Сюда, в глубину потом ведь снова явятся ведьмы. А после второй сцены ведьм (далеко не отличающейся несравненным лаконизмом великолепного шекспировского пролога) — сюда должен выйти и сам герой трагедии, чтобы произнести свои первые слова: «Бывал ли день ужасней и славнее?» (в буквальном переводе: «Не помню дня гнуснее и прекрасней»).

Давно замечено, что эта реплика Макбета почти дословно повторяет текст трех ведьм, где как девиз («прекрасное — ужасно, ужасное — прекрасно») сформулировано важнейшее философское положение — вокруг него вращается вся трагедия.

Первую фразу Макбета толкуют по-разному. Пинский, например, полагал, что Макбет говорит о «гнусном дне мятежа и прекрасном дне его победы над мятежниками»31. Такая трактовка изымает из антиномии гнусного и прекрасного философское содержание и устанавливает временную последовательность (сперва мятеж, потом победа), благодаря которой противоречие вообще снимается. Аникст, считая, что противопоставлены «ужас битвы и красота победы», идет дальше, он утверждает, что сам Макбет «прекрасен и ужасен», что в этой фразе героя проступает «мотив видимости и сущности, раскрывая нам всю противоречивость человеческой природы»32. Но Макбет прекрасен не по «видимости», а по своим возможностям, которые попраны, по «сущности», которая вывернута наизнанку, искажена и разрушена. Процесс разрушения героической личности начинается с этой фразы, когда Макбет неосознанно, подобно эху, повторяет заклятье ведьм. Герой констатирует нечто небывалое: тождество прекрасного и ужасного, которое он переживает как момент высшего наслаждения. В этот миг в душе Макбета — «пир во время чумы», антиномия ощущается как гармония: вот в чем великий соблазн, вот где импульс, которым начата вереница кровавых деяний.

Макбет не понимает, какая отрава затаена в этих словах. В дальнейшем, снова и снова обагряя руки кровью, он всякий раз будет надеяться, что ему удастся сызнова пережить упоительное чувство красоты насилия, наслаждения ужасом. Но нет, не получается. Поступки выходят из повиновения герою, один поступок влечет за собой следующий, первое убийство толкает ко второму, второе к третьему, насилие становится все мерзостнее, кровопролития оскверняют душу.

Принято думать, что привилегия героя трагедии — деяние. Осуществляя деяние, герой реализует высшие человеческие возможности. В «Макбете» вся эта концепция опрокинута: совершая деяние, герой себя разрушает, уродует, уничтожает в себе человека и себя как личность.

Вот почему трагедия, начавшись возгласом изумления перед двойственной природой красоты и ужаса, заканчивается отрицанием осмысленности жизни, картиной разрушенного мира, который оставляет после себя ее несчастный герой.

Та самая трещинка, которую мы заметили наверху гордого обелиска, изображенного Крэгом, она-то и предвещает все разрушения финала.

Мизансценические решения, обусловленные рассматриваемым эскизом, самоочевидны. Понятно, что ведьмы должны были появиться и выкрикивать свои прорицания у подножья столба, в глубине сцены. А Макбету надлежало произнести свои первые слова на просцениуме, прямо в публику.

Обычно Крэг никогда не объяснял «содержания» своих рисунков. Он только давал им названия и рассчитывал на то, что они будут поняты. Однако, публикуя данный эскиз в альбоме «К новому театру», Крэг в 1913 г. сопроводил его следующей подписью: «Когда я показал этот лист одному знаменитому режиссеру, тот взглянул на рисунок так, словно я показал ему привидение, и спросил меня, что же это такое*. Я сказал, что это эскиз для первой сцены первого акта «Макбета», что три ведьмы должны появиться у подножия столба... Я отнюдь не говорил ему, что по своей мощи этот столб должен вызывать зрительное ощущение того же порядка, какое «Героическая симфония» Бетховена вызывает своими звуками. Поскольку он очень хотел понять, что же все-таки представляет собой этот столб, я вскоре придумал, что ему сказать. «Можете вы объяснить мне, — вопрошал он, — что же этот столб означает?» Ну, разумеется, могу. Я показываю тот самый камень, возле которого в старину короновали шотландских королей. «Очень интересно», — ответил он. Как видите, я вынужден был придумать исторический факт, чтобы обосновать чистейшую фантазию и оправдать в его глазах рисунок, сделанный по воле воображения на тему сцены, которая сама по себе является фантастической. Иначе он остался бы неудовлетворен»33.

Мы упоминали уже, что Крэг, двигаясь от финала трагедии к ее началу, миновал IV и III акты и после V акта перешел сразу ко II, а затем к I. Существовали ли вообще эскизы III и IV акта, нам неизвестно. Возможно, они — вместе с некоторыми другими набросками и макетами — пропали в складах «Театра Его Величества». Возможно, Крэг, после того, как Бирбом Три отказался с ним сотрудничать, к работе над III и IV актами даже и не приступал. Возможно, наконец, что эти эскизы еще будут найдены и обнародованы, ибо наследие Крэга хранится в нескольких национальных и частных собраниях и опубликовано далеко не полностью.