Разделы

Счетчики

§ 1. К истории вопроса: проблема читателя

Во многом, чтение вошло в круг проблем современной теории по инициативе Ж.-П. Сартра в связи с дискуссией, развернувшейся по поводу его работы «Что такое литература?»1. Опубликованная в 1948 г., она апеллировала к читателю как активному участнику классической триады автор — произведение — читатель: Сартр предлагал понимать чтение как управляемое творчество. В преддверии наступления эпохи глобальных технологий, чреватой безликим универсализмом компьютерной схоластики, французский философ указывал на наиболее уязвимое звено в цепи интеллигибельных практик современности: им, по его мнению, оказывался читатель — иными словами, потребитель, чьи возможности техногенная цивилизация ущемляет в наибольшей мере.

Сартр был не одинок в своих предчувствиях — первенство в высказывании подобного рода опасений принадлежало представителям англо-американской школы «новой критики» с ее постулатом «пристального чтения», который, однако, на ранней стадии еще не получил теоретического оформления.

Ж.-П. Сартр, в свою очередь, опирался на феноменологию Гуссерля, составившую философское основание теоретической разработки проблемы читателя в XX в. как таковой. В рамках этого направления постоянство литературного произведения признается существующим лишь на уровне сознания. Это означает, что читатель не может его «осязать», как другие предметы, но только «выдумывать». Такой «предмет», как литературное произведение, может зажить своей жизнью исключительно с помощью понимания как интерпретации. За чтением, таким образом, впервые была признана главная роль в формировании мира произведения. Как таковое, литературное произведение отдано на осмысление читателю. Но процесс этот не случайный, потому что в перспективе осмысления произведение всегда ставит перед читателем определенные задачи. В каждом предмете, согласно Гуссерлю, заключается набор указателей, без которых он не может быть адекватно воспринят. В литературном произведении совокупная организация этих указателей несравненно выше, сложнее и автономнее, чем в предметах материального мира. Исходя из этого, Сартр полагает в чтении наличие высокой концентрации — иначе оказываются неупорядочены многие связи, и предмет не оставляет впечатления как образа. Значимое наполнение чтения обусловлено интенцией читателя, что составляет основу условного союза, который Сартр назвал «pacte de générosité», своего рода «договором о намерениях» между автором и читателем. При этом ожидается, что читатель отдает все наличествующие детерминанты своего сознания, такие как страсти, склонности, ценностные и половые ориентации и т. д., в распоряжение «освобождающей работы» произведения.

Тесная связь чтения с интенциональностью произведения является характерной чертой всех феноменологических теорий чтения в XX в. Она получает разное обозначение у разных авторов, однако составляет доминанту в понимании вопроса чтения как теоретической проблемы. Так, Ж. Пуле рассматривает ее как потерю власти читательского «Я» в процессе чтения, что выступает в виде проблемы «пустой памяти» как условия, необходимого для того, чтобы «второе я» литературного произведения могло без всяких преград воссоединиться с читательским восприятием. «Читать, — пишет Ж. Пуле в книге «Что такое текст?», — значит становиться, т. е. принимать мысленное (и даже физическое, путем мимики) участие в собственной жизни текста»2. В свою очередь, в качестве необходимого условия чтения выдвигается требование о прекращении читателем отношений «с прошлым и будущим своего дневного обихода» и о «квази-забвении реального мира»3, потому что только тогда читатель может сделать для себя интересными эстетические ценности произведения. С другой стороны, такая позиция чревата тем, что она подталкивает читателя к потере связанного с сочувствием к героям гармонического аффективного возбуждения, известного как феномен идентификации.

Оставаясь на феноменологических позициях, один из создателей школы рецептивной эстетики У. Изер настаивает на том, что читатель может «по-настоящему участвовать в авантюре чтения»4 только в том случае, если он оставляет за собой «близкий мир личного опыта»5. Отталкиваясь как от концепции «субстанциальной» идентификации читателя, предложенной Ж. Пуле, так и от концепции «эстетической» идентификации читателя, предложенной Р. Ингердом, В. Изер указывает на удвоение читательского я в процессе чтения. При этом «реальная» половина этого я становится своеобразным нус-продуктом текстовых стратегий, а не результатом взаимосвязи социальных преддиспозиций и преддетерминаций. Таким образом, имплицитный читатель для В. Изера является важнее реального читателя.

Современная литературоведческая мысль, стараясь рассмотреть вопрос о читателе с теоретических позиций, свершает определенный круг и упирается в древний спор о «первой» и «второй» природе творчества. В сфере проблемы читателя он получает в конце XX — начале XXI вв. свое классическое разрешение6.

В античной традиции вопрос о соотношении этих двух оснований получил обозначение как проблема мимесиса в связи с предположением Аристотеля о том, что целью искусства как вторичной реальности является подражание реальности объективного мира. Со временем стало очевидно, что зерно проблемы составляет вопрос о воображении как agentum instrumentalis творческого процесса. Современная постановка проблемы о природе читателя подтвердила, что вопрос воображения остается ключевым, равно как и само воображение. По-видимому, это связано с тем, что оно подвергается в настоящее время наибольшей агрессии со стороны техногенной цивилизации, что подчеркивает особую актуальность присутствия данного вопроса в дискуссиях по проблемам современной литературы. Так, одна из самых «молодых» проблем современного литературоведения проблема читателя позволяет завязать в единый узел сложный комплекс фундаментальных вопросов и предложить их новое разрешение.

Отсутствие ясности в понимании феномена идентификации первой и второй природы творчества, известного как мимесис, положило начало долгим спорам европейской литературы о том, какая «природа» выше — наличная или вымышленная. Спроецированная на теорию читателя, эта оппозиция составила ядро разработки данного круга проблем на рубеже XX и XXI вв.

В своем существе постановка проблемы восходит к Аристотелю. Разворачивая платоновское учение об эйдосах, он ставит вопрос о первой и второй натурах и выделяет различные градации материи, полагая, что таким способом можно дойти до «первой» материи, которая выступает у него синонимом «чистой» субстанции, той самой, о которой невозможно сказать, «из чего» она состоит, — в свою очередь, будучи противополагаемой наиболее близкой к энтелехиальному состоянию «последней материи». Разработка концептов «первой» и «второй» натуры не получает у Аристотеля понятийной завершенности в силу непоследовательности словоупотребления. Аристотель в «Метафизике» называет «первой материей» «ближайшую» материю. Терминологически понятия прошли долгий путь, прежде чем вошли в употребление.

Мысль Аристотеля подспудно отозвалась у Плотина, который посредством триады единое — нус — природа привнес в рецепцию тезиса Аристотеля творческий аспект. Триада Плотина строится по принципу противопоставления чувственного космоса умопостигаемому, посредующим звеном между которыми выступает мировая душа, а низшей ступенью — материя в виде бестелесного неаффицируемого субъекта. Вся сфера бытия понимается как проявленное осуществление Первоначала, которое Плотин определяет как Единое, выступающее началом всего сущего и именуемое благом. Сфера истинного бытия всегда открыта для души, которая стремится познать свою природу. Возвращение души к себе самой обретается на пути катартического очищения.

Положение о двух натурах получает развитие в четырнадцатой теореме Прокла «Первоосновы теологии», где он выдвигает тезис, гласящий, что «неподвижное есть онтологическая причина движения». Позже к Проклу обращаются христианские авторы, избавляя мысль от тавтологии: «всякое движение»7.

Пережив взлет неоплатонизма, эпоха ранней патристики расширила представление о подражательной способности творчества. Допущение нелепого в искусстве обрело разработку в признании правомерности фантазии и иллюзии. Эпоха Возрождения поставила акцент на учении о вдохновении, которое стало пониматься как воплощение художником своего внутреннего духовного мира. Круг идей во многом сложился в русле критики аристотелианства с гуманистических позиций. Природа нового знания состояла в стремлении соположить все философии и превратить учение о вечной эволюции духа, залогом осуществления которой выступает неустанное развитие формы, в реальность жизни отдельного индивида.

Это знание, исторически существующее скорее в скрытой, чем в явленной миру форме, вошло в обиход светской культуры европейского Возрождения благодаря деятельности флорентийского кружка, в конце XV в. возродившего, по начинанию Марсилио Фичино, идею античной Академии. Мода на платоновские симпосии прогрессивно мыслящих деятелей распространилась за границы Италии и менее, чем за сто лет завоевала Европу, где вслед за Флорентийской Академией в 70-х гг. XVI века возникла Амстердамская и Мадридская поэтические Академии. Академическое знание складывалось в противостоянии с главенствовавшей в университетах схоластико-софистической традицией как независимое и глубоко интеллектуальное. Его распространению не препятствовали сотрясавшие Европу межконфессиональные борения: идея находила сподвижников от католической Италии до протестантских Нидерландов, где, однако, не обрела такой полноты, как в трудах флорентийских гуманистов. Амстердамская Академия провозгласила целью популяризацию античного наследия на голландском языке, тогда как итальянские просветители искали пути переложения древнего знания на язык современной им мысли. Опыту перевода они предпочитали попытку отлить сокровенное знание в формах возрожденческой европейской культуры. Это начинание обрело завершение в деятельности лондонского кружка поэтов, сложившегося вокруг семьи Филиппа Сидни. Одной из основных идей, которую Ф. Сидни провозгласил в «Защите поэзии», была мысль о том, что в результате содружества с природой, которую художник воспринимает не как предмет для копирования, но как творческий стимул для созидания, под его пером рождается новая реальность.

Эпоха Ренессанса впервые формулирует вопрос о соотношении двух «природ» — реальной и созданной воображением художника — и ставит акцент на второй: художник, скорее, сам создает мир, чем рассуждает о природе уже созданного. Творческая тенденция противопоставляется аналитической, интенциональность свободного проектирования возможного довлеет над познанием реально наличествующего. Главное устремление Ренессанса — тотальное жизнестроительство, когда преобразование является прямой проекцией гуманистического идеала. Познание реального служит основанием и условием творчества, но не его целью; подражание природе «понимается как воспроизведение ее творческой способности, а не портретирование отдельных конкретных явлений»8.

Так, к эпохе Возрождения понятия «первой» и «второй» природы, пройдя сквозь призму теологически-рационалистических поисков зрелой схоластики, утверждаются в культурном сознании Европы. Эпоха гуманизма отходит от абстрактного толкования двух натур в сторону конкретно-чувственного. И к началу XVI в. вертикаль дихотомии физика/метафизика разворачивается горизонталью антиномии «первой» и «второй» природы в виде соотношения объективной и воображаемой реальностей. Искусство признается одной из наиболее совершенных форм актуализации идеального начала в мире конкретночувственных форм.

Особая заслуга в понимании аристотелевой проблематики двух натур как эстетического основания искусства принадлежит английской литературе. В ее лоне был сформулирован тезис о соположении объективного/воображаемого, составивший фундамент европейской эстетики.

Чтобы обозначить пространство художественного вымысла как новую реальность, Ф. Сидни, в воскрешение древних споров о приоритетах, воспользовался понятием «второй натуры»9. Вопрос о том, как соотносятся «natura prima» и «natura Secunda» оказался актуальным для европейской эстетики последующие четыреста лет и не обрел однозначного разрешения вплоть до настоящего времени. Понимание мимесиса было увязано с представлением об отношении воображения к реальности, что предопределило поиски романтической поэтики.

Эстетика классицизма императивно настаивала на подражании улучшенной или изящной природе. Усвоив аристотелевский принцип единства действия, нормативная поэтика дополнила его принципами единства времени и места. Это свидетельствовало о потере европейским театром связи с историческими корнями мистерии и об утверждении его светской формы.

В эстетике Просвещения природа обрела полноту: как объект подражания она могла быть воспроизводима во всем разнообразии открытых чувственному переживанию форм. Этот подход свидетельствовал о возвращении к исходному постулату «Поэтики» в традиции «натурфилософского» прочтения концепции мимесиса. Поскольку ни одна трактовка, кроме сакрально-ритуальной, не снимает вопроса о соперничестве двух «натур» — «первой» и «второй» природы, — он остается злободневным для эстетики эпохи Просвещения.

Историческое развитие древнегреческой концепции мимесиса постепенно сводит проблему подражания к вопросу об объеме воспроизводимой в художественном произведении реальности. Мерой пространства становится доля допускаемой условности. В целом развитие концепции мимесиса происходит в русле аристотелевой мысли о соотношении поэзии и истории в их отношении к общему и частному. В эпоху классицизма главенствует винкельмановская картина античного мира как чистой и безболезненной красоты, величаво сияющей в своем спокойствии и простоте.

Во многом определяющей для этой эпохи оказалась философия искусства И.-В. Гете, который исходил из того, что «художник вовсе не должен быть верен природе, он должен быть верен искусству. Самое точное подражание природе еще не создает художественного произведения, но может быть так, что в художественном произведении почти ничего не осталось от природы, и оно все же достойно похвалы»10. Для Гете «подражать» природе означало «состязаться» с ней. Немецкий поэт смотрел на художественное творчество как на целеустремленную преобразующую деятельность, утверждая, что искусство — это проявление человеческого духа и часть природы11. При этом он полагал, что искусство возносится над природой, так как в нем «сведены воедино объекты, обычно рассеянные по миру, и даже все наиболее пошлое изображается в его подлинной значимости и достоинстве»12. Речь идет не об идеализации действительности, но о ее творческом переосмыслении и обобщении в произведениях художника. «Точная копия предмета это не художественное произведение, — отмечал Гете. — Высшее, чего может достигнуть «простое подражание природе», — это удвоение объекта. Удовлетворить нас по-настоящему такое произведение не может, ибо ему не достает правды искусства, этого признака красоты»13. При этом Гете отвергал как рабское копирование, так и субъективистский произвол, настаивая на том, что образ должен незаметно прорастать идеей. Особый акцент делался на том, что искусство есть путь познания, а не идеология. Гете постоянно подчеркивал различие между правдой и правдоподобием, утверждая, что соблюдение высокой художественной правды является непременным условием искусства, порой влекущим за собой нарушение правдоподобия.

Поскольку европейская культура свела разработку сакрально-ритуального понятия мимесиса к его натурфилософскому воплощению, то в теории подражания все большее место стало отводиться проблеме воображения. Начав с признания иллюзии и фантазии, европейская культура усложнила представление об воображаемом мире, введя категорию вымысла, которая вкупе с вдохновением начала с эпохи Возрождения выдвигаться на ведущее место. В круге решения двух основных проблем — «первой»/«второй» натур и воображения — сложилась европейская эстетика как наука о прекрасном. На смену «подражанию» пришло «выражение»: начиная с эпохи маньеризма и барокко, искусство все более стало пониматься как плод воображения.

Эпоха романтизма выдвинула идею творческого соперничества с духом природы: воображение было признано наиболее активной силой эстетического преобразования действительности. Художественное произведение стало цениться как воплощение самобытного и оригинального авторского мироощущения.

Эта концепция складывалась в противопоставлении обыденного и возвышенного, что сделало главной темой романтизма противостояние поэта и толпы. Воображение воспринималось как форма внутренней независимости от повседневного и наличного, проявляясь в душевной тревоге об индивидуальной свободе, которая единственная позволяет выразить — то есть, воспроизвести — действительность в художественно неповторимых формах.

Мир воображения был признан силой, порождающей высшую трансцендентную реальность. В качестве действенного начала воображение обрело «оправдание» как стихия чистой свободы и игры. Усилиями романтической эстетики была прояснена платоновская мысль об исходной антиномии «припоминания» и «воображения», последнему из которых древнегреческий философ отказал в способности порождать образы подлинной красоты.

Наиболее завершенную и художественно обоснованную трактовку противопоставление воображения и фантазии получило в эстетике английского романтизма, наметившего пути обновленного понимания природы воображения как высшей по отношению к механическому ассоциированию идей. При подготовке к чтению шекспировских лекций в Лондонском Философском обществе в 1811 году С.Т. Колдридж в маргиналиях и позже в «Biographia Literaria» (1817) — отделил воображение от фантазии. Его подход дает возможность соположить «воображение» с платоновским «припоминанием», которое греческий философ связывал с памятью о предшествовавших рождениях души как восхождении к трансцендентному опыту, тогда как «фантазия» в свою очередь соотносится с платоновским «воображением».

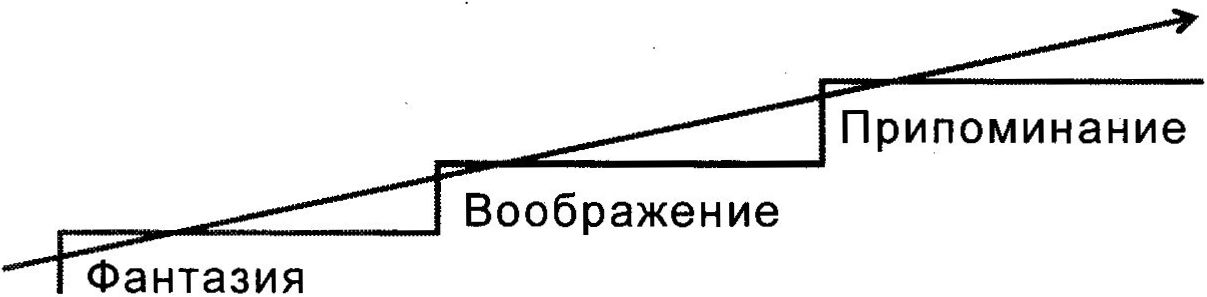

Колридж воспринимал «фантазию» как своего рода первичную ступень образного переживания мира, получающую материал в готовом виде в сообразии с законом ассоциативного мышления. В «воображении», в свою очередь, он видел высшую проявленность художественного, признавая эмоциональную силу искусства за союзом причудливого воображения и глубокого интеллекта, пребывающих в подчинении «господству... осознанной воли»14. Основным средством выражения напряженного внутреннего переживания Колридж провозгласил метафору, отдав приоритет качествам, которые считал имманентными природе художественного образа как такового: она должна быть единовременно конкретна и поэтична. Емкая глубина дает простор раскрепощенной мысли, исполненной точности воображения. Разбирая в «Biographia Literaria» диалектику взаимодействия «вкуса» и «закона». Колридж видит доказательство превосходящей ценности последнего в необходимости внутреннего, а не внешнего диктата: «Если закон навязан извне, поэзия умирает, превратившись в механическое ремесло»15. Взаимообусловленность воображения и закона понимается английским поэтом как внутренняя форма любого подлинного поэтического явления: «Законы воображения суть сила развития и движения. Слова, в которые они облачены, лишь внешний контур, оболочка плода»16. В свете прочтения эстетики Колриджа сквозь призму платоновской философии иерархия высших форм мыслительной деятельности человеческого сознания может быть поступательно развёрнута в её полноте следующим образом: на первой, низшей, ступени находится фантазия, выше нее — воображение, и наверху — платоновское «припоминание»17.

Такой подход дает возможность очертить потенциальное пространство встречи автора и читателя в горизонте припоминания. Реальным местом их встречи служит пространство воображения.

Главным достоинством поэтического образа Колридж провозгласил глубокую оригинальность, когда доминирует не эксцентрика самовыражения, но закономерность поэтического видения. Именно тогда рождается исполненная своеобразия метафора, суть которой состоит в том, что «привычное открывается в неожиданном ракурсе»18. Отмеченное печатью игры подлинного воображения, сила которого заключается в способности, «видоизменяя образ или чувство, переплавлять многое в единое»19, творчество воссоздает человеческую мысль чувство в их предельной полноте, в той органичности проявления, которые являются единством.

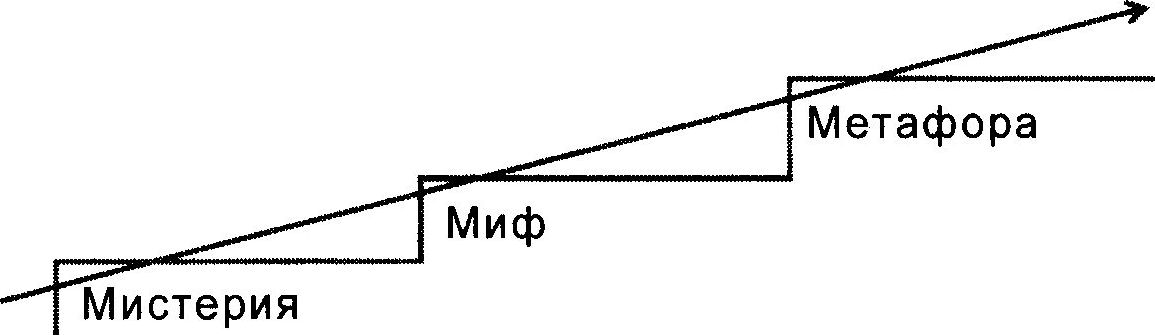

Утвердив высшей формой подражания природе вымысел, романтики впервые открыто сформулировали вопрос о механизме миметического как соположном органическом свойстве материи порождать себе подобное изнутри себя. Мимесис получил объяснение в виде формульного зачина мистерии как жанра, ритуально разворачивавшего повествование о жизни культового героя на фоне погребального костра. Исполнявший героя хоревт подражал подвигам усопшего в той мере, насколько в финале был предуготовлен разделить его участь. Отношение к подражанию, не допускавшее малейшего остранения исполнителя от роли, единственное выступало залогом катарсиса — следовавшей за мимесисом формульной составляющей мифоритуального обряда.

Мимесис и катарсис как два акта риторического действия мистерии оформили жанровое основание трагедии. Таким образом, трагедия есть овеществленная мистерия, тогда как мистерия есть сакрально понятая трагедия. Обмирщение формы неизбежно влекло к обмелению содержания — предельным выражением этого процесса является жанр «мюзикла». Европейская история исхождении категорий мимесиса и катарсиса из сакральной практики в практику светских жанров и форм свидетельствует о бренности усилий по сохранению литургичности театра как такового. Воссоединение полноты возможного осуществляется при возвращении театра в лоно мистерии, залогом которого служит табуирование. Смысл табу как сакрального запрета прозрачен и прост; это порог, у которого обыденное сознание обязано оступиться, чтобы войти в пространство ожидаемого готовым и собранным, на обиходном языке подготовленным. Табу — это стеклышко, которое фокусирует солнечный луч божественного внутри человека. Так, «в Элевсинских мистериях не было ничего тайного; всякий знал, что там совершается, но они действовали на верующих таинственным потрясением, и считалось «разглашением», осквернением подражать святым формам мистерий вне храмов»20.

Идея «табу» играет значительную роль в духовной жизни древних народов и столь глубока по своему содержанию, что это слово нельзя перевести ни на один из современных культурных языков. В основе лежит «архаическое чувство, предшествующее всякому познанию и пониманию окружающей действительности, всякому сознанию, отделяющему душу от мира. Вечная боязнь, священный трепет, глубокая беспомощность, тоска, ненависть, смутные желания приближения, соединения, удаления — все эти полные форм чувства зрелых душ сливаются в зачаточном состоянии в глухую нерешительность. Двоякий смысл слова «заклинать», значащего, с одной стороны, подчинять своей власти, с другой — умолять, помогает уяснить смысл мистического акта, при помощи которого на чуждое и страшное накладывается «табу». В древние времена оно осуществляется в гиератическом орнаменте и мелочных церемониях, строгих уставах сакральных обычаев и обрядовых культов. Их общее и единственное основание, которое знает осуществляющая себя душа, есть символизирование протяженности, пространства или вещей»21. Аристотель в «Поэтике» и решал проблему соотношения протяженностей. Насколько ему удалось справиться с нею, свидетельствует пространство европейского театра.

Мимесис, понимаемый в качестве воссоздания и творческого претворения художником форм бытия в их природном и культурном виде во имя выражения и эстетического оформления личностного мироощущения, и в XX в. сохранил свое значение как категория теории литературы. Познавательно-аналитическая и конструктивно-идеализирующая тенденции в его трактовке достигали такой самостоятельности и рельефности, что между ними возникало ощутимое напряжение — преодоление разрыва стало художественной задачей. Ее осуществление представляется возможным не через конструктивно-преобразующую деятельность человека, но благодаря его способности духовно обымать космическую широту открывшихся перед ним горизонтов, способности интеллектуально, морально и непосредственно жизненно — совершенствованием собственной человеческой природы — возвышаться над стремящимся поглотить его земным временем и утверждать себя в акте свободного самосознания. Ценности действенного, конструктивного претворения мира уступают место ценностям созерцания, наблюдения, уловления тончайших оттенков чувственной и духовной жизни.

Своего рода классическим трудом XX в., который подытожил европейскую нормативную традицию интерпретации аристотелевского понятия, стал «Мимесис» Э. Ауэрбаха. Посвященная проблеме художественного воспроизведения объективной реальности в литературном произведении, книга представляет собой панорамное полотно воссоздания и истолковывания действительности в литературах разных исторических эпох. На закате традиции Э. Ауэрбах трактует «мимесис» в аристотелевском ключе как «подражание» или «воспроизведение», игнорируя различия между подходом Платона и его ученика. Опираясь на постгегелевскую традицию, немецкий ученый исходит из того, что каждое произведение телеологически мыслится как ставящее одновременно задачу воспроизведения и интерпретации действительного мира, который в свою очередь понимается им как общество, явленное в столкновении характеров и социальных отношений. При этом миметическая способность литературы, понимаемая сквозь призму воспроизведения жизни, признается как ее «наиболее общее, широкое и универсальное родовое свойство»22.

Э. Ауэрбах признавал неодинаковый характер проявления этой особенности литературы в разные эпохи у разных народов и обосновывал это своеобразием взгляда общества и художника на задачи литературного изображения, обусловленные состоянием общества, его социальной структурой, исторической ситуацией. Те же явления влияют на своеобразие интерпретации отображаемого как на художественную концепцию действительности в литературах каждой эпохи.

Столь высокую значимость проблема получила, в частности, потому, что читатель, по одному из определений, это «участник литературного процесса, диалога, который ведёт с ним писатель в своих произведениях. <...> Сам акт письма предполагает акт чтения... Для художественного творчества установка на автокоммуникацию или обращение к какому-то одному лицу (как в частной переписке) не характерна»23. То есть, для существования и полноценного функционирования литературного текста необходимо наличие трёх составляющих: автор, сам текст, написанный автором, и читатель как субъект, воспринимающий текст. Ниже приведены три определения понятия «текст»: «1. Письменная или печатная фиксация речевого высказывания или сообщения в противоположность устной реализации; 2. Выраженная и закрепленная посредством языковых знаков (независимо от письменной или устной формы их реализации) чувственно воспринимаемая сторона речевого, в т. ч. литературного, произведения; 3. Минимальная единица речевой коммуникации, обладающая относительным единством (целостностью) и относительной автономией смысловой структуры»24. Иными словами, текст (в т.ч. текст литературный) имеет коммуникативную природу и предназначен для коммуникации. «Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. <...> Текст не вещь, и поэтому второе сознание, сознаниевоспринимающего, никак нельзя элиминировать или нейтрализовать»25.

Рассматривая в границах греческого, миметического пространства концепцию эксплицитного читателя в горизонте Шекспир — Стерн, следует признать, что Шекспир здесь исходно выступает мистерией, Стерн есть стадия мифа, а образ эксплицитного читателя в галерее литературных имён — метафора.

Так реализует себя в границах классической парадигмы художественное слово в виде слова как такового26.

Примечания

1. Сартр Ж.-П. Что такое литература? Слова. Мн., 1999.

2. Poulet G. Qu'est-ce qu'un texte? P., 1975. P. 66.

3. Ibid. P. 83.

4. Iser W. The Act of Reading: a Theory of Aesthetic Response. Baltimore, 1978. P. 86.

5. Ibid. P. 112.

6. См.: Макуренкова С.А. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды. М.: Логос-Гнозис, 2004.

7. Procli Elementa Theologica / E.R. Dodds. L., 1956. P. 78.

8. Свидерская М.И. Леонардо на рубеже Ренессанса и Нового времени // Мастера классического искусства Запада. М., 1983. С. 26.

9. Сидни Ф. Астрофил и Стела. Защита поэзии. М., 1982. С. 153.

10. Гете И.-В. Опыт о живописи Дидро // И.-В. Гете об искусстве. М., 1975. С. 171.

11. См.: Гулыга А. Мыслящий художник // И.-В. Гете об искусстве... С. 3—60.

12. Гете И.-В. Собр. соч: в 10 т. / И.-В. Гёте. Т. 10. М., 1975. С. 62—63.

13. Там же. С. 61.

14. Coleridge on the XVIIth Century / Brinkley R.F. Duke University Press., 1955. P. 529.

15. Coleridge S.T. Verse and Prose. М., 1981. P. 281.

16. Ibid.

17. Макуренкова С.А. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды. М.: Логос-Гнозис, 2004. С. 86.

18. Coleridge S.T. Verse and Prose. P. 204.

19. Ibid. P. 218.

20. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. С. 446.

21. Там же. С. 152.

22. Фридлендр Г.Э. Ауэрбах и его «Мимесис» // Ауэрбах Э. Мимесис / Пер. А.В. Михайлова. М., 1976. С. 10.

23. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. С. 1205.

24. Там же. С. 1063.

25. Бахтин М.М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 310.

26. Макуренкова С.А. Онтология слова... С. 36

| К оглавлению | Следующая страница |