Разделы

Счетчики

Шекспировский театр 30-х годов. Поиски стиля

Историки театра пишут о том, что на рубеже двух десятилетий английская сцена пережила резкий перелом: разрыв с эпохой режиссерских экспериментов, возрождение национальной традиции, возвращение к классическому театру1. Поворот к традиции очевиден, однако правильнее было бы сказать, что она не «возрождается», а вновь выходит на авансцену английской культуры: ведь в Англии 20-х годов традиционный театр не умирал, он лишь отступил на второй план, и критики, прельщенные или разгневанные новизной постановок Фестивального театра Т. Грея, не замечали «обыкновенных спектаклей», в которых Шекспира играли по всем правилам старого театра. Кроме того, говорить о возвращении к прошлому вряд ли возможно — история не повторяется, классический театр 30-х годов далеко не во всем похож на своих предшественников.

Наконец, экспериментальный театр не исчез вместе с 20-ми годами, искания режиссеров продолжились, хотя, в согласии с духом новой театральной эпохи, они приобрели иной характер. На смену вызывающему антитрадиционализму Эйлифа и Грея являются опыты более умеренного рода, театральные новаторы теперь задавались по преимуществу целями чисто эстетическими.

Что судьба театра зависит теперь от режиссера, стало ясно даже самым верным ревнителям старых традиций. Попечители Мемориального театра в Стратфорде понимали: если на афишах их театра не будет стоять режиссерское имя, известное как англичанам, так и иностранным гостям Стратфорда, шекспировскую сцену не спасет ничто — даже новое, превосходно оборудованное здание, которое построили, наконец, с помощью американских денег в 1932 г. на месте старого, сгоревшего за несколько лет до этого. Руководитель Мемориального театра А. Бриджес-Адамс, театровед и режиссер (сочетание, часто встречающееся в Англии), вел переговоры с Максом Рейнхардтом, но безуспешно. Тогда он решился на шаг, который многие нашли рискованным, — пригласил Федора Комиссаржевского. Русский режиссер открыл англичанам драматурга Чехова. Он принес в английский театр опыт русской и западной сцены. Но Шекспира на профессиональной сцене Англии он до тех пор не ставил и к тому же пользовался репутацией неутомимого театрального фантазера, склонного к сценическим капризам. Получив предложение, Комиссаржевский согласился. «Венецианский купец» должен был стать его первой постановкой в Стратфорде. Комиссаржевскому было отпущено всего пять репетиций. Это мало даже по тогдашним обычаям.

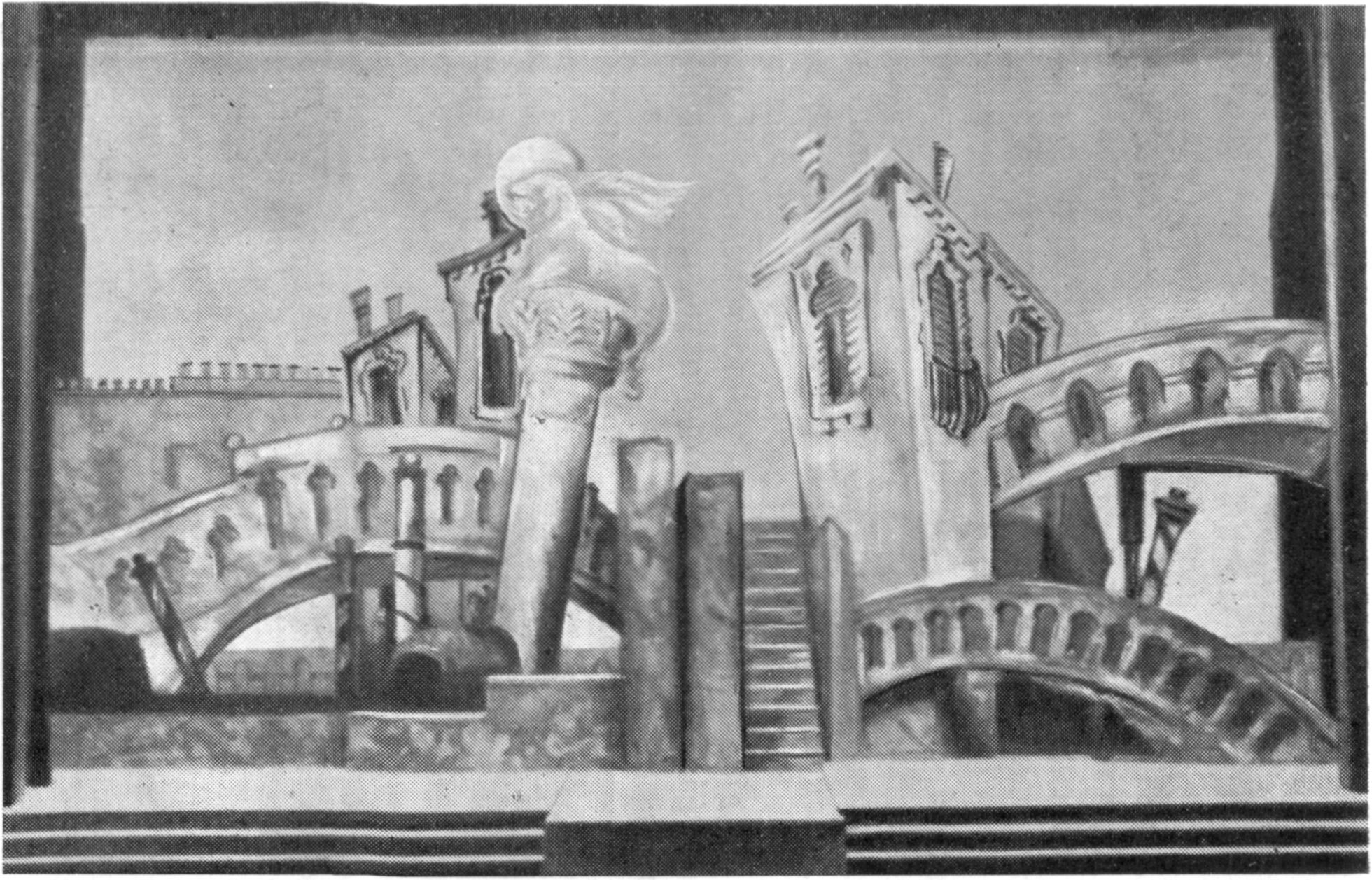

Как и следовало ожидать, «Венецианский купец» 1932 г. оказался, по выражению историка Мемориального театра, «бомбой для Стратфорда»2. На сцене сбились в кучу Мост вздохов, дворец Дожей, Риальто, Лев св. Марка, столб для гондол, перекошенные искривленные линии, стены, валящиеся в разные стороны, — фантастическая и пародийно-искаженная картина, «шутовская Венеция непутешествовавшего елизаветинца»3. Спектакль, как когда-то у Рейнхардта, открывался танцами и проказами карнавальных масок, их лацци занимали большую часть сценического времени, «Бельмонт» — помост с живыми картинами, как сказочное подводное царство, поднимался снизу и снова уходил под землю. Однако никто в Бельмонте не напомнил героев сказки — ветреница Порция, которая появлялась позже, в сцене суда, в огромных мотоциклетных очках и парике до полу; принц Марокканский выглядел точь-в-точь как негр-чечеточник из мюзик-холла, дряхло-сонливый Герцог в суде; Антонио в таких огромных брыжжах, что голова его напоминала голову Иоанна Крестителя на блюде; центральным персонажем спектакля оказывался шут Ланселот, он царил на сцене вплоть до финала, когда, сладко зевая, прощался с публикой. Все это разительно напоминало спектакль Теренса Грея, если бы не неожиданно традиционное толкование Шейлока — словно из академически чинной постановки. И второе, более важное, отличие. Кощунственные пародии Грея были полны горечи и боли — в этом заключается их смысл и оправдание. На сцене кембриджского Фестивального театра растерзывали в клочья викторианский театр — со всей яростью «потерянного поколения». Комиссаржеский устраивал на сцене не более чем театральные забавы, эстетические игры, в конце концов вполне безобидные.

Эскиз Ф. Комиссаржевского к спектаклю «Венецианский купец». Шекспировский Мемориальный театр, 1932

Общее отношение к спектаклю Комиссаржевского выразил Харкорт Уильямс, сказавший, что «это похоже на эксперименты ребенка с новой игрушкой»4.

В «Укрощении строптивой» 1939 г. Комиссаржевский дал свою интерпретацию стиля, составившего в былое время славу Найджела Плейфера и его театра «Лирик». Пролог к комедии, восстановленный на сцене, и эпилог, добавленный вместо утраченного шекспировского, — и то и другое для английской публики тех лет было новостью — Комиссаржевский поставил как стилизацию XVIII в. с пудреными париками, камзолами, фижмами, музыкой Гайдна и Моцарта, с церемонно-танцевальными движениями. При этом, однако, сама история Катарины и Петруччо разыгралась как площадной фарс: Брейгель в соединении с Ватто, старый джиг — с менуэтом, контрастируя создавали особый комический эффект. Рядом с резкими красками балагана изысканные полутона интродукции и финала казались искусственными, мир грациозного рококо обнаруживал свою эфемерность.

«Комедия ошибок». Режиссер — Ф. Комиссаржевский. Шекспировский Мемориальный театр, 1938

Так в двух спектаклях 30-х годов переосмысливались и изменялись формы экспериментальной режиссуры послевоенного десятилетия — неважно в данном случае, сознательно ли делал это Комиссаржевский, думал ли он о Плейфере, когда ставил «Укрощение строптивой», были ли ему вообще известны опыты Грея в Кембридже.

Не нужно преувеличивать художественное значение названных постановок русского режиссера; в сущности, Комиссаржевский всего лишь искусно применил в Англии приемы, давно испытанные европейским театром. Иначе обстояло дело с «Королем Лиром», поставленным в 1936 г. Здесь Комиссаржевский хотел выйти за пределы внутрихудожественных проблем, им владела идея философской режиссуры. Как в постановке «Бури», которую он осуществил в послереволюционной России, в «Короле Лире» он стремился говорить о судьбе человека, взятой на предельном уровне обобщения.

Действие шекспировской трагедии Комиссаржевский (как всегда, он был и художником спектакля) поместил в абстрактное пространство, освобожденное от признаков эпохи и деталей быта: не древняя Англия, не эпоха Возрождения, но вся Вселенная поле битвы человечества с силами божественного произвола — место тяжбы человека с небесами. «Он передавал космический характер одиночества Лира и поднимал пьесу в разреженную атмосферу, где трагедия приобретает очистительное воздействие»5, — писал Т. Кемп, критик «Бирмингем пост». Сценическая конструкция представляла собой геометризированную систему плоскостей и лестниц, — «метафизическую пирамиду»6, по определению критика, — мир, возвращенный к мифическим первоэлементам, к библейской первоначальности; его цвета просты и светоносны: пурпур ступеней и золото огромных труб, в которые, подобно архангелам, трубят герольды. Как в мире, где сошествие в преисподнюю оказывается прологом к воскресению, падение Лира оборачивалось восхождением к небу — по пурпурным ступеням. Кульминация — неподвижный Лир и слепой Глостер на вершине скалы, достигающей небес, странный, отливающий разными красками свет, несущиеся зеленые и черные облака: «люди, сражающиеся с судьбой на вершине мира»7, скрежет, полыхание и дым, идущий далеко внизу битвы. Мизансцена, запечатленная на эскизе, говорила о возвышении страдальца и пророка Лира над делами человеческими, над житейской суетой; отрясая земной прах от ног своих, старый король ведет речи с богом и бунтует, как Иов. Но внимательное изучение эскиза8 подсказывает и другое, непрокомментированное критиками и, вероятно, не предусмотренное режиссером прочтение; всякая подлинная метафора многозначна. Вершина скалы неожиданно начинает восприниматься как остров, последний берег, окруженный подступающим потопом-битвой: образ, может быть, и не совсем случайный в 1936 г. Небезосновательность такого прочтения косвенно подтверждается мотивом погружения, повторяющимся в финале. После того как отзвучали последние слова трагедии, люди на сцене застывали в бездвижности и молчании — только барабаны грохотали, не переставая; все начинало медленно погружаться в темноту, в ней тонули один за другим Эдгар, Кент, Олбани, солдаты. Последний луч света падал на лица Корделии и Лира. Потом наступала тьма и замолкали барабаны. Прежде чем дать свет в зрительный зал, Комиссаржевский выдерживал долгую паузу: ему нужно было, чтобы публика глубже ощутила метафизическое значение исхода драмы — конца времен.

Обнаженный мифологизм несколько вагнерианского толка объединяет стратфордского «Короля Лира» с «новокритическими» толкованиями шекспировской драмы, получившими распространение в Англии в 30-е годы, в особенности с «символической интерпретацией Шекспира» в работах Дж. Уилсона-Найта. Речь идет не о прямом воздействии «новых критиков» на режиссера. «Король Лир» 1936 г. и сочинения Дж. Уилсона-Найта и его единомышленников принадлежали к одной полосе в истории европейской культуры — отсюда объединяющие спектакль и ученые труды апокалиптические настроения, характерные для значительной части западной интеллигенции в предвоенные годы; отсюда же, что существеннее, черты общности в методологии восприятия шекспировской трагедии.

Имя Джорджа Уилсона-Найта сделалось известным на рубеже двух десятилетий. В 1928 г. он выступил с первым своим манифестом «Принципы интерпретации Шекспира», где развивал идею о скрытом в драмах Шекспира «символическом видении» универсального свойства; через год опубликовал «Миф и чудо»; эссе о символизме Шекспира, а затем, начиная с 1930 г., когда вышел главный труд Уилсона-Найта «Колесование огнем», он стал выпускать книгу за книгой, в которых рассматривал каждую пьесу Шекспира как поэтическую метафору, развернутую в пространстве и заключавшую в себе метафизическое «глубинное значение». Влияние его идей среди ученых и критиков в 30-е годы было, по определению Дж. Стайна9, «всепроникающим». Дж. Довер Уилсон, ученый, обычно несклонный к восторженности, в рецензии на вышедшую в 1936 г. книгу Уилсона-Найта «Принципы постановки Шекспира», писал: «...истинное значение драматической поэзии начинает только теперь открываться нам»10. Пространственно-метафорическое толкование в этой книге дополнялось анализом ритмической структуры пьес Шекспира, философски-литературный взгляд на пьесу как на «драматическую поэму» соединялся с восприятием ее как «драматической симфонии», в которой строй космических метафор посредством разновеликих «ритмических волн» организован во времени. Материализация шекспировских метафор во времени и пространстве — миссия театра, исполнить которую он бессилен: Уилсон-Найт, сам режиссер, поставивший в Торонтском университете, где он преподавал, несколько шекспировских пьес, а в 1935 г. показавший свою постановку «Гамлета» на лондонской сцене, тем не менее, подобно романтическим критикам XIX в. отказывает театру — по крайней мере театру его времени — в способности адекватно воссоздать шекспировскую драму не на поверхностном сюжетном уровне, а в сфере скрытых «глубинных значений».

Сознание непреодолимой (или непреодоленной) пропасти между призванием театра, обратившегося к Шекспиру, и его возможностями неожиданно сближает театрофоба Уилсона-Найта с театральным мечтателем Крэгом; более того, у них сходен самый тип восприятия шекспировской драмы как комплекса символических образов, выстроенных в пространственно-временном единстве. Что же до Комиссаржевского, то режиссерская композиция «Лира», без сомнения, находилась в прямой зависимости от идей Крэга. Самый «крэговский» спектакль русского режиссера «Король Лир» являл серию глубокомысленных мизансцен, пластических образов, емких и выразительных сценических метафор. Как художественная концепция, как произведение режиссерской мысли «Король Лир», вероятно, не знает себе равных в довоенном английском театре — летописцы стратфордского театра с гордостью об этом пишут. Однако читатель их трудов решительно ничего не узнает о том, каковы были в спектакле Лир, Корделия и прочие герои трагедии. Не все историки даже упоминают занятых в «Лире» актеров. Спектакль Мемориального театра не дал ни одного значительного актерского создания, и не удивительно: в труппе не было крупных имен, и это в самую славную пору английского актерства. Историки театра ссылаются на безденежье: Бриджес-Адамс и сменивший его Иден Пейн не имели средств, чтобы пригласить лондонских «звезд». Если бы деньги нашлись, говорят нам, и на стратфордскую сцену под водительством Комиссаржевского вышли бы Гилгуд, Ричардсон, Эшкрофт, Оливье, то эпоха обновления английского шекспировского театра началась бы не во времена Питера Холла и Питера Брука, а на двадцать лет раньше. Гадать тут трудно, однако могла ли театральная революция, подобная той, которую пережила английская сцена в 50—60-х годах, быть вызвана пришельцем со стороны, из пределов иной культуры, художником умным и одаренным (хотя, добавим, не слишком глубоким и оригинальным), но чуждым английской театральной традиции? Комиссаржевский ставил Шекспира в приемах общеевропейской театральной эстетики, подобный «Король Лир» мог с одинаковым успехом появиться во Франции или Австрии. Нельзя в этом упрекнуть Комиссаржевского; обновление английского театра должно было прийти и в конце концов пришло изнутри.

Главное же то, что в 30-е годы театр еще не был к этому обновлению готов; идеи новой режиссуры, даже в компромиссной, примененной к английским условиям 30-х годов форме, не могли быть органически усвоены английской сценой.

Движение, начатое в конце прошлого века Уильямом Поулом и принявшее крайние формы в работах его последователей в 20-е годы, продолжалось и в новом десятилетии. Но поиски сценических условий, отвечающих поэтике шекспировской драмы, велись теперь на более широком пространстве и вместе с тем в более умеренном духе, без археологического радикализма Н. Монка и его единомышленников. В 30-е годы Шекспира играли в «театрах на открытом воздухе» (самый известный из них существует с 1933 г. в лондонском «Риджент-парке»), в больших спортивных залах, где публика, как в шекспировском театре, окружала подмостки с трех сторон (особенно популярны были представления в лондонском «Ринге», боксерском зале, поставленные Робертом Аткинсом, верным последователем Поула).

Образ «открытой сцены», свободной от стесняющих условностей старомодного театрального здания, воскрешающей — лишь в главных чертах — устройство елизаветинского театра, долгие годы витал над Тайроном Гатри и, в сущности, определил его режиссерскую судьбу. Его жизнь в театре была чрезвычайно многообразной, он дважды возглавлял «Олд Вик», работал в Эдинбурге, Соединенных Штатах, Канаде, Ирландии, ставил Софокла, Ибсена, Чехова (и даже К. Симонова), чуть ли не всего Шекспира во всевозможных формах, в ренессансных, викторианских, даже эдвардианских, современных и вневременных костюмах, в стиле XVII, XVIII и XIX вв. К некоторым пьесам он обращался по нескольку раз. Ему принадлежат три несхожие между собой постановки «Гамлета». В 1932 г. он поставил «Бесплодные усилия любви» — как якобитскую «маску», а в 1936 г. — в манере Ватто (Довер-Уилсон и его учитель А. Поллард считали, что он открыл современному зрителю эту непонятую дотоле пьесу). В интерпретациях комедий Шекспира нашла выход его склонность к безудержной и иногда чрезмерной, как полагали критики, импровизации, к эксцентрическому комизму. Он до отказа наполнил «Укрощение строптивой» (1934) клоунскими лацци и акробатическими трюками. Петруччио появлялся в сцене свадьбы, натянув на себя два женских корсета викторианской поры; на подмостки выбегала потешная лошадь, которую изображали два статиста под расписными балахонами; молодой актер, игравший старика Гремио, гримировался и репетировал стариковскую походку на глазах публики. Лоренсу Оливье, который играл сэра Тоби в спектакле Гатри «Двенадцатая ночь» (1938), критика напоминала, что жизнь шекспировского персонажа «состояла не из одних шутовских падений»11.

Зато, когда Гатри ставил «Сон в летнюю ночь» (1938), он убрал из комедии все, что связывало ее с фарсом; разделяя охватившую Англию ностальгию по прошлому веку, он поставил комедию в романтическом духе раннего викторианства — с газовыми занавесами, летающими на проволоке феями в балетных туниках, украшенных крылышками; с Вивьен Ли, которая, по словам критика, была «с головы до ног прелестной юной викторианской мисс, играющей роль Титании»12. Рецензию на спектакль тот же критик назвал «Греза о королеве Виктории».

«Гамлет» в постановке Т. Гатри. Замок Кронберг, Дания, 1937. Гамлет — Л. Оливье, Офелия — Вивьен Ли

С полным правом Гатри озаглавил свою книгу «В разных направлениях». Однако в сколь различные сферы не увлекала его фантазия, он всякий раз возвращался к мечте об «открытой сцене» и пытался — с разной мерой успеха — свою мечту осуществить.

Гатри начал с того, что в пределы старой сцены «Олд Вик», руководителем которого он стал в сезоне 1933/34 г., вдвинул постоянную — на весь сезон — конструкцию, приблизительно воспроизводившую элементы шекспировского театра; на ней играли «Макбета», «Генриха VIII», «Мера за меру» и даже «Вишневый сад». Но механическое совмещение двух театрально-архитектурных систем, как позже признавался режиссер, ничего не дало. Воздвигнутое на подмостках сооружение воспринималось как схематически условная декорация, более или менее подходившая лишь к немногим пьесам сезона. Линия просцениума оставалась не сломанной, публика по-прежнему была отделена от актеров невидимой стеной, композиция спектаклей была обречена на двумерность. «Я убедился, что коренное совершенствование постановок Шекспира невозможно, пока мы не создадим сцену, которая бы больше, чем "Олд Вик" или любой другой театр с просцениумом, напоминает тот тип сцены, для которого эти пьесы были написаны»13.

Первые идеи устройства будущего театра возникли у Гатри под впечатлением случая, ставшего знаменитым и многократно описанного. В 1937 г. «Олд Вик» был приглашен в Данию, чтобы во дворе замка Кронберг (шекспировского Эльсинора) сыграть «Гамлета». На представление должен был съехаться весь высший свет Дании, члены королевской фамилии и дипкорпуса. Но перед началом пошел проливной дождь, декорации намокли, а главное — ни актерам играть, пи зрителям сидеть под открытым небом было невозможно. Решили отменить спектакль, позвонили в Копенгаген и выяснили, что публика во главе с царствующими особами уже в пути. Гатри принял решение: перенести представление в танцевальный зал местной гостиницы. Актеры, рабочие сцены и добровольцы из съехавшихся зрителей расставляли стулья, выгораживая крошечное пространство для актеров. Времени на репетиции не было, актерам приходилось на ходу изобретать мизансцены, менять сценический язык — ведь до зрителей можно было дотянуться рукой. Спектакль рождался заново. И тогда между актерами и зрителями, тесной толпой окружившими крохотную сцену, возник особый упругий контакт, интенсивная духовная связь, динамическое напряжение, полное игры и свободы. Ни Оливье, игравший Гамлета, ни Гатри, ни публика, восторженно внимавшая пьесе, подобного никогда не испытывали. В тот вечер все они побывали в шекспировском театре.

Для Гатри эльсинорское событие было подтверждением чудодейственных свойств «открытой сцены», и с тех пор главным делом своей жизни он стал считать создание театра, в котором двухъярусная, как в «Глобусе», сцена выступала бы глубоко в расположенный амфитеатром зал, так, чтобы публика с трех сторон окружала актеров. Мечта Гатри осуществилась почти через двадцать лет, на другом континенте, в канадском Стратфорде. В Англии, как бывало уже не раз, на устройство нового театра не нашли денег, да и война помешала. Театральные здания с «открытой сценой» стали появляться в Англии только начиная с 60-х годов.

Впрочем, новая эпоха в театральной истории Шекспира после второй мировой войны началась не в Канаде, а в Англии, не на «открытой сцене» Гатри, а на традиционных подмостках Стратфорда. Время доказало, что «открытые сцены» отнюдь не гарантируют воскрешение духа шекспировского театра, что истинное единство зала и сцены, чудо их общения, которое в труппе Питера Брука обозначается словом «цветок», появляется и исчезает, повинуясь законам более сложным, чем архитектурные, хотя кто же усомнится в театральных преимуществах «открытой сцены»?

Искания Гатри в области театральной архитектуры не были бесплодными. Тем не менее, подводя на склоне лет итоги «жизни в театре» (название другой его книги), он называет лучшими своими спектаклями «Враг народа» и «Гамлет» с Алеком Гиннессом, поставленные в «Олд Вик» в конце 30-х годов и заключавшие в себе прямой отклик на события эпохи. Гатри, подобно другим английским режиссерам того десятилетия, занятый по преимуществу экспериментами чисто эстетического характера, не захотел на этот раз остаться глухим к голосу надвигающихся грозных событий истории. Очень существенно, что в конце жизни проповедник открытой сцены и знаменитый творец театральных фантазий считает лучшим, что он делал в театре, два политических спектакля, поставленных на традиционной сцене «Олд Вик».

Сколь, однако, страстными ни были искания Гатри, Комиссаржевского и других (впрочем, немногочисленных) экспериментаторов, какие пылкие споры ни возникали вокруг их дерзостных опытов над Шекспиром, не они определяли характер английского театра 30-х годов, который был по преимуществу театром актерским. В те годы Англия дала мировому театру целую блистательную плеяду актеров. Почти ровесники (Ральф Ричардсон родился в 1902, Гилгуд — в 1904, Пегги Эшкрофт и Оливье в 1907 г.), они выдвинулись одновременно, на рубеже двух десятилетий, внушив ностальгически настроенным критикам начала 30-х годов, надежду на то, что вернулись, наконец, старые добрые времена Ирвинга, Форбс-Робертсона и Эллен Терри и с властью режиссеров покончено. Ревнители театральной старины радовались напрасно — прошлое не возвращается; самые отважные новации Комиссаржевского и Гатри были еще впереди. Кроме того, у начала сценической судьбы многих актеров этого поколения стоял как раз режиссер, их первый учитель, которого они называли крестным отцом, о долге перед которым они не уставали повторять.

Его имя — Харкорт Уильямс — мало что говорит не только русскому, но и современному английскому читателю. Громкая слава его современников — режиссеров и актеров оттеснила его скромную фигуру в тень. Роль, которую он сыграл в истории английского сценического искусства, многими забыта.

Когда в 1929 г. Х. Уильямс встал во главе «Олд Вик», театр вступил в лучшую пору своей истории и, по существу, стал исполнять функцию отсутствующего Национального театра. На его подмостках начал формироваться английский сценический стиль 30-х годов, позднее названный стилем «Олд Вик».

Антрепризу в театре на Ватерлоо-Роуд держала, как и прежде, Лилиан Бейлис, столь же знаменитая своими чудачествами, сколь и бескорыстной преданностью своей «старушке Вик», особа чрезвычайно набожная (о делах «Олд Вик», она, запершись в кабинете, советовалась с богом), весьма прижимистая, когда речь шла об актерском жаловании (кто-то подслушал ее молитву: «Господи, пошли мне актеров получше и подешевле»), что объяснялось не одной ее скупостью, а прежде всего нищенским бюджетом некоммерческой сцены, и не жалевшая сил, чтобы превратить свой театр в нравственно-воспитательное учреждение. Но душою «Олд Вик» в начале 30-х годов был Харкорт Уильямс.

Актеров, пришедших с Вест-энда, поражала атмосфера величайшей, почти религиозной серьезности, царившей на его репетициях, напоминавших то пуританское богослужение, то университетскую лекцию. Рядом с актерами на репетициях сидели студенты с текстами Шекспира в руках. Перед Уильямсом на столе лежала копия первого фолио — он ставил Шекспира только по тексту 1623 г. — и «Предисловий к Шекспиру» Гренвилл-Баркера, который был для Уильямса величайшим авторитетом, соединившим во взгляде на шекспировские пьесы последовательный психологизм, яростно отвергавшийся шекспироведением и радикальным театром 20-х годов, с безошибочным ощущением театральной природы шекспировской драмы, школу Бредли — со школой Поула; синтез или, если угодно, компромисс, вполне отвечавший духу классического театра 30-х годов. Уильямс читал актерам большие отрывки из «Предисловий к Шекспиру» и старался ставить Шекспира «по Гренвилл-Баркеру», что означало для него делать центром спектакля не философский тезис, не театральный прием, а человеческую личность.

Он никогда не видел в пьесе повод для самоутверждения (в чем он, не без основания, упрекал Комиссаржевского и Гатри). Его искусство было самоотреченным служением Шекспиру. Он страстно верил в ценность шекспировского текста, в то, что старый автор интересен людям XX в. сам по себе и не нуждается в модернизации.

Актер Эрик Филипс, в ту пору служивший в «Олд Вик», оставил описание внешности Харкорта Уильямса: «Он носил белую рубашку с открытой шеей, с засученными рукавами и старые фланелевые штаны. Его непокорные волосы буквально стояли дыбом, а глаза сияли фантастическим энтузиазмом»14 — образ человека, одновременно напоминающего рабочего и проповедника некой новой веры.

Но что же нового заключалось в простом доверии шекспировскому тексту, и нужен ли тут был пыл поистине религиозный? Не забудем, однако, что Уильямс пришел в «Олд Вик» в конце того десятилетия, когда в Шекспире чаще всего видели ложный кумир, предмет для поношения, пародии или дедовскую реликвию, годную лишь для переиначивания на современный лад. Добавим, что Уильямс восставал не только против театральных безбожников 20-х годов, более того, у него с ними был общий враг: натуралистическое и археологическое бытописательство последователей Бирбома-Три — традиции, много раз осмеянной, но не уничтоженной в 20-е годы (в Англии, как было замечено, ничто не исчезает бесследно) и цепко державшейся в английском театре15. На рубеже двух десятилетий театральная репутация шекспировского текста начинала восстанавливаться, новый классический стиль лишь начинал складываться. Харкорт Уильямс был одним из первых деятельнейших творцов этого процесса. Для этого нужны были и смелость, и энтузиазм, и умение заражать других своей верой, и самоотверженная готовность «умереть» в пьесе. Шекспировский театр 30-х годов, театр великих актеров, нуждался именно в таком типе режиссера.

Главной целью Уильямса было вернуть на сцену шекспировскую поэзию, отвергнутую отчаянно прозаическим театром предшествующих лет. Речь шла, конечно, не о том, чтобы воскресить велеречивость старого театра — режиссер был «резко против старомодного стиля исполнения Шекспира»16, и даже не только о том, чтобы психологически оправдать стихотворную форму, но прежде всего о том, чтобы передать внутренний поэтический ритм каждой шекспировской пьесы, скрытую музыку ее «дыхания». Динамика шекспировских ритмов, а не сама по себе стремительность действия заботила его, когда на репетиции, с часами в руках, он кричал актерам: «мне нужен ритм, ритм, ритм!»17, когда добивался того, чтобы «Ромео и Джульетта» шла точно два часа, как обещано Шекспиром в прологе, до предела сокращая паузы между эпизодами.

Той же цели служила предельная простота декораций. Легкие подвижные конструкции, система движущихся занавесей помогали сосредоточиться на сущности шекспировского текста — его поэзии и его мысли18. С помощью гобеленов и двух-трех деталей реквизита на сцене «Олд Вик» создавался то образ шекспировского Рима и Египта в «Антонии и Клеопатре», где Уильямс попытался воскресить елизаветинское представление об античности, которое имело мало общего с археологическими реконструкциями в духе Альма-Тадемы, то простодушный мир деревенской старины «уорвикширских Афин» в «Сне в летнюю ноль» с народной музыкой, рождественскими кэрол вместо Мендельсона, с эльфами в зеленых масках, как на эскизах Иниго Джонса, вместо привычных балетных сильфид, с темными стволами деревьев (обозначенных черными вертикальными полотнищами) на фоне задника цвета лунного серебра.

«Сон в летнюю ночь», первый успех первого сезона Харкорта Уильямса в «Олд Вик», вызвал негодование влиятельного Джеймса Эйгета, убежденного сторонника «настоящих деревьев», балетных фей и неизменного Мендельсона: «Девять десятых зрителей еще по существу викторианцы, в том, что касается этой пьесы»19. Он счел постановку Уильямса модернистской и разбранил режиссера, а заодно «господ Пикассо и герров Хиндемитов» и их сообщников, которые требуют, чтобы «Пэк был в форме ромба и танцевал атонально»20. В своем отношении к режиссуре Уильямса Эйгет был не одинок (он вообще редко оставался в одиночестве — его остроумные статьи в «Санди Таймс» с предельной точностью отражали мироощущение хорошо обеспеченных «средних слоев»). Для консерваторов Уильямс был слишком непочтителен к Шекспиру, которого отождествляли с Бирбомом-Три, для адептов новейших режиссерских школ — слишком традиционен. По свидетельству очевидца, даже после спектакля, вызвавшего овации, Уильямса нередко ожидала «масса злобных писем и грубые выпады разъяренных фанатиков, которые подстерегали его у входа». Новому классическому стилю предстояло рождаясь, пробиваться сквозь толщу предубеждений. В этом нет ничего странного, по словам того же автора, для современников «его идеи были революционными».

Дважды процитированный автор — Джон Гилгуд21.

Харкорт Уильямс увидел его на Вест-энде и привел в «Олд-Вик», где он за два сезона сыграл Ромео, Антонио («Венецианский купец»), Ричарда II, Оберона, Антония («Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра»), Орландо, Макбета, Гамлета, Готспера, Просперо, Мальволио, Бенедикта, Лира22.

Критики писали о мелодическом голосе, грации, безукоризненной технике слова, об ирвинговском благородстве его пластики. «Казалось, — писал Дж. Трюин, вспоминая первые сезоны Гилгуда в "Олд Вик", — вернулись старые дни английского театра»23.

Со старыми днями театра Гилгуда связывало многое, начиная с того, что он был внучатым племянником Эллен Терри и воспитывался в атмосфере поклонения великим актерам прошлого. Он не считал в противоположность большинству своих сверстников, что театр прежних времен — оплот олеографической красивости и напыщенной фальши. В Ирвинге он видел не повод для насмешек в духе Шоу, а образец для подражания — вплоть до мелочей. Репетируя Макбета, он изучал костюм и мизансцены Ирвинга в этой роли по рисункам Б. Партриджа. «В последнем акте я делал грим с поседевшими волосами и налитыми кровью глазами и старался возможно больше походить на "загнанного волка", каким, по описанию Эллен Терри, был Ирвинг, а в первой сцене я нес вложенный в ножны меч на плече так же, как это делал Ирвинг»24. Раздумывая над Гамлетом, он часами рассматривал фотографии Ирвинга. В предисловии к книге Р. Гилдер о его Гамлете Гилгуд писал, что заветной его мечтой было очистить традицию Ирвинга от натуралистических наслоений Бирбома-Три.

Все, кто знал Эллен Терри, утверждают, что Гилгуд унаследовал ее обаяние — на сцене и в жизни, ровный внутренний свет, который она излучала, обворожительный дух старинной благовоспитанности и душевного изящества, аромат прочной вековой культуры, которым была проникнута ее личность. В Гилгуде эта печать духовной укорененности в веках выражена даже более отчетливо. Пишут о его врожденном аристократизме, о «надменном профиле, разрезающем пространство»25, о благосклонной улыбке, с которой он несколько смущенно сообщает, что «не умеет играть простых»26. Кажется, он родился в рыцарском звании.

Книгу своих воспоминаний Гилгуд начинает с поэтического описания «привольной, обставленной со всем викторианским комфортом жизни»27, он воскрешает глубоко запавшие в его детскую память образы старого лондонского дома, где он рос, передает рассказы о доме его деда Артура Льюиса, где «можно было побродить по саду, подышать запахом сена и даже встретить корову — Льюисы держали ее, чтобы у детей всегда было свежее молоко. Вот как идиллически выглядел Кенсингтон в 80-х годах! Там вы увидели бы самого Артура Льюиса за мольбертом, а на теннисном корте или где-нибудь под деревом — его жену и дочерей в платьях с турнюрами»28.

Прославленное обаяние Терри и Гилгуда — то самое истинно английское обаяние, о котором рассуждает Антони Бланш, персонаж романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед», эстет, гражданин мира, заклятый враг британских традиций; полагая, что «обаяние — английское национальное бедствие», он дает ему следующее определение: «Сень старого вяза, сандвич с огурцом, серебряный сливочник, английская барышня, одетая во что там одеваются для игры в теннис, — нет, нет, Джейн Остин, мисс Митфорд, — это все не для меня»29. Если намеренно не принимать в расчет злобную иронию Антони Бланша, которую, кстати, вовсе не разделяет автор, можно сказать: в художественной личности Гилгуда тоже есть нечто от «тени старого вяза», от духа викторианской эпохи, который не исчез из психики англичан даже под напором событий нашего века.

Множество английских интеллигентов послевоенной поры долго отказывались верить, что прошлое невозвратимо миновало. «Под ними глухо трясется земля, двадцатый век, несколько запоздав, вступает наконец на остров. Они не слышат гула и досадливо отряхиваются, когда новая жизнь сыплется на них с серых листов газеты»30. Вот где английское «обаяние» действительно становилось национальным бедствием.

Писатели «потерянного поколения», отвергая цинизм «новой деловитости», проклинали и предавший их старый мир. Но в самой ярости их инвектив слышалась тоска по спокойной прочности былого. Потому «потерянное поколение» разделяло всеобщую привязанность англичан к пьесам Чехова, в которых находили поэзию «старого вяза» и боль разлучения с ним.

Когда юному Джону Гилгуду пришлось навсегда покинуть викторианский старый дом, где прошло его детство, дом, воспетый им позже в мемуарах, он, по его словам, «испытал истинно чеховскую скорбь — может быть, поэтому "Вишневый сад" стал одной из моих любимых пьес»31. Пьесы Чехова рано стали близки Гилгуду. До прихода в «Олд Вик» он сыграл Петю Трофимова, Треплева, Тузенбаха32 и считался в Англии «несравненным интерпретатором русской драмы»33. Его путь к Шекспиру лежал через Чехова, в свою очередь истолкованного в шекспировских традициях английской сцены. В Треплеве он видел «подлинно романтический характер», «нечто вроде Гамлета в миниатюре»34.

Чеховский Треплев оказался одним из первых предвестий главного создания всей жизни Гилгуда; одним из последних был Макбет, сыгранный за месяц до того, как актер вышел на сцену в роли Гамлета. Его Макбета называли «меньше воинственным шотландцем, чем Датчанином»35. Говорили о гамлетовских рефлексиях Макбета, о том, что, подобно принцу Датскому, «совесть делает его трусом»36.

Премьера «Гамлета» в «Олд Вик» состоялась в апреле 1930 г., в тяжелые для англичан дни, когда мировой кризис ворвался на британскую землю. Каким бы случайным ни было совпадение дат, оно имело свой смысл. Экономический кризис сопровождался кризисом духовным, и оба они готовились исподволь. Мир «веселых двадцатых» задолго до конца десятилетия начал давать первые трещины. Глухие толчки надвигающихся социальных потрясений были расслышаны наиболее чуткими художниками Англии. Английская литература «потерянного поколения», производившая горький расчет с довоенным миром, возникла тем не менее только на склоне 20-х годов. «Смерть героя» Олдингтона появилась в тот год, когда Гилгуд пришел в «Олд Вик». Гамлет Гилгуда был подготовлен предгрозовой атмосферой конца десятилетия; есть своя символика в том, что он родился, когда гроза разразилась. Мучительная пора должна была выразить себя в Гамлете, образе, близком «потерянному поколению», как он оказался потом близок «рассерженным», как он всегда бывает нужен человечеству на крутых поворотах истории.

Гамлета 1930 г. первого своего Гамлета, Гилгуд называл «сердитым молодым человеком 20-х годов»37. Историк говорит, что «горечь и сарказм этого Гамлета отразили климат послевоенного разочарования»38. Однако Гилгуд записал приведенные строки в 1963 г. (отсюда и сравнение с «сердитыми»), а историк — в 1971 г. Вряд ли в 1930 г. актер сознательно стремился выразить общественные веяния. Тогда он вкладывал в роль «свои личные чувства, а многие из них совпадали с чувствами Гамлета»39.

Об этом-то совпадении и позаботилось время, говорившее устами молодого актера.

Современные подтексты Гамлета — Гилгуда вышли наружу, когда он через год сыграл в пьесе Р. Макензи «Кто лишний» роль Иозефа Шиндлера, бывшего летчика, человека, сломленного войной, взрывающегося в бурных Филиппинах миру, пославшему его убивать: он бомбил вражеский город, а там погибла его возлюбленная. Трагедия «потерянного поколения» опущена в пьесе до уровня коммерческого театра. Но современники восприняли Шиндлера Гилгуда как «преемника династии Гамлетов в современных одеждах» (Айвор Браун)40. В герое Макензи Гилгуд открывал гамлетовские черты, в Гамлете 1930 г. он передал тоску и гнев «потерянно ю поколения».

Гилгуд сыграл Гамлета, когда ему было 25 лет — случай редкий на профессиональной английской сцене, за эту роль не было принято браться моложе, чем в 35 лет (Ирвинг играл Гамлета в 38, Форбс-Робертсон — в 40 лет). Для Гилгуда то, что Гамлет молод, имело особый смысл — речь шла о судьбе поколения, чью юность предали, чьи надежды растоптали. «Его Гамлет был отчаянно подавленный и разочарованный юноша, в одиночестве восставший против мира зла, в противоречии с самим собой, и под конец принимающий свою судьбу — пусть будет»41. В противоположность Барри Джексону с его «Гамлетом» 1925 г. Х. Уильямса и Гилгуда больше интересовал не мир клавдиева Эльсинора, но человек, против него бунтующий. Спектакль был предельно сосредоточен на личности Гамлета. Гилгуд хотел до конца проникнуть в мир психики героя и ответить на вопрос, что мешает ему действовать: он искал Эльсинор в самом Гамлете.

В этом Гамлете жила болезненная нервность молодого интеллигента 20-х годов42, он был весь во власти взбудораженных, смятенных чувств, за вспышками «скачущего, как ртуть, возбуждения»43 следовали опустошенность и оцепенение. Кульминацией душевного развития Гамлета становилась сцена, когда в потоке бессвязных угроз, обличений, полных боли и язвительности, выплескивалась, наконец, наружу терзавшая его мука. Его тонкое лицо с горестной складкой возле губ одухотворялось негодованием, резкие, «как взмахи сабли»44, движения рук разили невидимого врага. Неправда мира доставляла ему страдание почти физическое, и он спешил излить боль в словах, заговорить, заклясть ее. Складываясь в обвинительные речи, горькие, разящие слова создавали иллюзию действия. Он «окутывал себя словами»45 — вот отчего его силы оставались парализованными: бунт внезапно иссякал, он снова застывал в бессильной тоске, в «глазах его, запавших от бессонницы, стояла соль сухих слез»46.

В третьем акте зрители видели одинокую фигуру со свечой в руке, устало бредущую в темноте, — таким запоминали Гамлета—Гилгуда.

Гилгуд как зоркий аналитик исследовал раздвоенность и душевную смуту молодого современника — и оставался в сфере поэтического театра. Строгий хранитель сценической традиции Дж. Эйгет писал: «Игра Гилгуда воспринимается целиком в ключе поэзии. Я без колебаний говорю, что это высшая точка английского исполнения Шекспира в наше время»47. Тему «потерянного поколения», принадлежащую 20-м годам, Гилгуд интерпретировал средствами осторожно обновленной традиции.

Гамлет — Дж. Гилгуд. Театр «Нью», 1934

Через четыре года Гилгуд показал своего второго Гамлета. Теперь он сам ставил спектакль на сцене вест-эндского театра «Нью» — в 30-е годы Шекспир начал все чаще проникать на подмостки коммерческого Вест-энда. «Гамлет» в 1934 г. снискал прочный успех, прошел 155 раз (только «Гамлет» с Ирвингом выдержал в 1874 г. большее число представлений — 200) и был назван «ключевым шекспировским спектаклем своего времени»48.

Рядом со скромным спектаклем Харкорта Уильямса «Гамлет» в «Нью» был празднеством для глаз, верхом театрального великолепия. В «Олд Вик» сцену первого выхода короля поставили с простотою почти обыденной: королева, сидя с придворными дамами, вязала, а Клавдий возвращался с охоты, на ходу снимая плащ; жизнь в Эльсиноре давно установилась и даже не лишена некоторого домашнего уюта — вероятно, точно так же возвращался с охоты покойный король. Гамлету здесь приходилось столкнуться с повседневным, примелькавшимся злом. Ту же сцену Гилгуд поставил с торжественностью и размахом. Полукруглая лестница, поднимавшаяся к трону, на которой во всех регалиях восседали король и королева, вся была заполнена толпою придворных, сливавшихся в одну массу, — возникала эффектная пирамида из человеческих фигур (идею заимствовали у Крэга). Затем пирамида рассыпалась, и публике внезапно открывался Гамлет, доселе невидимый за спинами толпы.

Некоторые энтузиасты «Олд Вик» находили мизансцены спектакля 1934 г. слишком театральными, а декорации — слишком громоздкими, «по крайней мере для тех, кто любил в театре три доски и одну страсть»49. Они отдавали предпочтение постановке Х. Уильямса. Однако именно в «Гамлете» 1934 г. определился «большой стиль» театра 30-х годов и с ясностью обозначались мотивы искусства Гилгуда.

Гилгуд и художницы Мотли создали на сцене образ «пышно увядающего ренессансного двора»50, последнего пира мощной плоти, уже тронутой разложением: декорации цвета «осенней бронзы»51, тяжелые плащи, сложное оружие; мир вульгарной крикливой роскоши, лишенный ренессансной красоты, чувственных страстей, утративших ренессансную одухотворенность, и грубой силы.

Клавдий—Ф. Воспер «заставлял всех понять не только то, как Гертруда была завоевана для его засаленной постели, но и то, как он завоевал царство — крепкой хваткой, а не просто чашей с ядом»52. Образу некогда великой культуры, ввергнутой теперь в осень и умирание, противопоставлялся варварский холодный Север — «ветер, холод, звезды, война»53, войско северного принца Фортинбраса в серых одеждах; Север надвигался, наступал, его тусклые цвета постепенно вытесняли краски доживающего свой век Возрождения.

«Гамлет Гилгуда превосходит всех своих предшественников в поклонении мертвому отцу», — заметил Г. Ферджен54. О том же говорят едва ли не все писавшие о спектакле. Для героя Гилгуда, утонченного скептического человека закатной поры, с его брезгливостью к разгулявшейся «мерзкой плоти», презрением к силе и беспомощностью перед ней, память об отце, память о великих днях ныне угасающей культуры — единственная душевная опора, единственное оправдание жизни. Гамлет-отец оказывается поэтому внутренним центром всего спектакля. Душевные терзания Гамлета-сына — от невозможности исполнить долг перед прошлым.

Между двумя Гамлетами — 1930 и 1934 гг., было, конечно, много общего: то же чередование взрывов нервной энергии и апатии, то же безостановочное движение в «Быть или не быть», та же устало-печальная интонация в словах «век вывихнут», то же высокое исступление в сцене «мышеловки», когда Гамлет, вскочив на трон Клавдия, рвал в клочья рукопись пьесы об убийстве Гонзаго, веером подбрасывая их в воздух.

Однако те самые критики, которые восхищались Гилгудом в 1930 г., теперь винили его в холодности. Дж. Мортимер называл его игру «слишком интеллектуальной»55; Эйгет говорил, что обвинительный монолог в сцене с матерью похож на «лекцию об умеренности»56, он упрекал Гилгуда в том, что его Гамлет чересчур изящен, что актер читает стихи слишком музыкально — «музыка слышна даже в обличении Офелии»57, а в «Быть или не быть» появилось «нечто моцартовски-нежное»58. Г. Ферджен попросту считает, что из Гамлета 1934 г. ушла жизнь.

В то же время историки театра, оглядываясь на 30-е годы, согласно называют образ, созданный Гилгудом в 1934 г., лучшим Гамлетом того десятилетия.

Дело, впрочем, не в том, хуже или лучше второй Гамлет. Он — иной. Он принадлежит годам расцвета театральной судьбы Гилгуда и порой оказывается ближе к другим созданиям зрелого стиля Гилгуда, чем к юношескому образу 1930 г.

Герои Гилгуда озарены обаянием навеки ушедшей эпохи, которой они рыцарственно, а иногда и нелепо хранят верность. Они служат «сени старого вяза», защищают ее, представительствуют от ее имени, ибо видят в ней образ бытия, полного добра и красоты. Поэзия Гилгуда — осенняя поэзия, его цвета — краски осени. Его героям нечего делать в прозаическом мире современности, они не понимают ее, она пугает их, внушает им неприязнь, они брезгливо от нее отворачиваются, не желая иметь с ней ничего общего. Они ощущают себя «последними в роде», живут в предчувствии прощаний и утрат, в ясном сознании конца, как его Гаев из «Вишневого сада» — «обращенный в прошлое, элегантный, тоскующий, ненужный и сознающий свою ненужность»59.

Неприспособленность героев Гилгуда к современной жизни не что иное, как надменное нежелание приспосабливаться, их обольстительное легкомыслие — демонстративный отказ принимать жизнь всерьез. Одна из лучших и любимых ролей Гилгуда — Ричард II в хронике Шекспира и в исторической драме Гордон Девиот. Последняя принесла Гилгуду, вероятно, самый большой успех в жизни. Лондонцы 1933 г. выстаивали в длинных очередях, чтобы достать билет на «Ричарда Бордосского», они ходили на представление по 30—40 раз. Гилгуд, кажется, больше любил Ричарда из пьесы Г. Девиот, чем из пьесы В. Шекспира.

Нет нужды доказывать преимущество второго, но посредственное сочинение Девиот в чем-то важном ответило нуждам англичан начала 30-х годов и мироощущению Гилгуда. Субъект хроники Шекспира — государство, его участь — точка отсчета для частных судеб. Личность поверяется ходами истории; король Ричард требований истории знать не хочет, приносит Англии всевозможные беды, автором строго судим, и обретает человечность, только утратив трон.

В пьесе Девиот Ричард над историей потешается, политику терпеть не может, и, как выясняется, правильно делает. Вместо исполнения государственных обязанностей, он играет с пажем в расшибалочку и снова кругом прав, поскольку таким способом «профанирует Необходимость», враждебную, как следует из пьесы, интересам человеческой личности. Его главный враг — политик Глостер (да здравствует Глостер — человек действия! — кричит толпа). Ричард исповедует философию экстравагантности, находя в ней единственно возможный способ отстоять неповторимость своей личности, он бежит в экстравагантность, спасаясь в ее лоне от истории. Его норма поведения — последовательный антиутилитаризм, эстетическая форма существования, ведь он творит «свой образ» как произведение искусства. («Мы тратили деньги, — говорит он, — на красоту вместо войны. Мы были экстравагантны».)

Роль Ричарда II из хроники Шекспира Гилгуд строил на том, что король, поставивший страну на грань краха и вооруживший против себя могущественных вельмож, живет в постоянном ощущении гибели, он знает, что дни его сочтены, и ничто его не спасет.

Но недаром у него «белые в кольцах руки художника»60. Он вносит искусство в самую свою жизнь, он двигается и говорит как актер на сцене, наблюдая за эстетическим совершенством своих жестов, слушая звуки своего голоса. «Ричард II — одна из редких ролей, где актер может наслаждаться словами, которые должен произносить и намеренно принимать картинные позы. Но в то же время зрителю должно казаться, что Ричард все время настороже, что он как бы пытается — и словами и движениями — защитить себя от страшного удара судьбы, которая, как он чувствует, ждет лишь своего часа, чтоб настигнуть и сразить его»61.

То, что казалось критикам холодностью и излишним подчеркиванием музыкального начала в речи, на деле часть характеристики героев Гилгуда, сознательно избранный ими способ бытия, когда их внешняя жизнь от них отделяется, становясь предметом эстетического самосозерцания, Дж. Б. Пристли считает, что ему известны три Гилгуда — шекспировский актер, интерпретатор чеховской трагикомедии и несравненный исполнитель старой английской «искусственной комедии». Пьесы Конгрива и Уайльда сопровождают Гилгуда многие годы. Еще в 1930 г., сразу после того, как Гилгуд сыграл своего первого Гамлета, Найджел Плейфер пригласил его в «Лирик» на роль Джона Уортинга в «Как важно быть серьезным»: он нашел, что у Гилгуда «прямая спина и сухой юмор» — важные качества для актера, играющего в «искусственной комедии». Через девять лет Гилгуд снова сыграл Джона Уортинга — воплощение истинного английского обаяния. Рассуждая об игре Гилгуда в комедии Уайльда, критик Д. Маккарти заметил, что «секрет исполнения в искусственной комедии в том, чтобы играть людей, которые, развлекаясь, играют сами себя»62.

Ричард II — Дж. Гилгуд. «Олд Вик», 1929

Не всегда артистизм героев Гилгуда нужен им всего лишь для забавы. Чаще он призван спасти их от страха перед реальностью, от неуверенности в себе, как в Ричарде II или Макбете, которого Гилгуд сыграл в 1942 г. «пленником собственной фантазии», «самым поэтическим из убийц»63. Можно сказать, что герои Гилгуда пытаются эстетически преодолеть свою «потерянность», свою отторгнутость от современной жизни — ведь они так часто являются к нам из мира «старого вяза» и «английского обаяния».

Музыкальность, грация, осторожно демонстрируемое изящество — проявление внутренней сущности героев Гилгуда, нескрытность эстетического начала, отражающая историческую отдаленность персонажей Гилгуда — важное свойство сценического стиля актера, как, впрочем, классического стиля многих эпох64, — здесь кроется источник гармонического впечатления, которое оставляет искусство Гилгуда, каких бы сложных трагических коллизий он ни касался.

«Аристократ в век массовых коммуникаций, оратор в эру бормотания, романтик в век реализма, апостол слова в мире культа изображения, Гилгуд кажется в некоторых отношениях великолепным анахронизмом»65.

Примечания

1. См.: Speaight R. Shakespeare on the Stage. L., 1973; Trewin J.C. Shakespeare on the English stage. L., 1964.

2. Ellis R. The Shakespeare Memorial Theatre. L., 1948, p. 81.

3. Ibid.

4. Grebanier R. Then Came Each Actor. N. Y., 1975, p. 429.

5. Trewin J.C. Shakespeare on the English stage. L., 1964, p. 169.

6. Speaight R. Shakespeare on the stage. L., 1973, p. 218.

7. Trewin J.C. Op. cit., p. 169.

8. Он находится в архиве Шекспировского центра в Стратфорде.

9. Styan J.L. The Shakespeare Revolution. L., 1977, p. 174.

10. Ibid.

11. Farjeon H. Shakespeare scene. L., 1949, p.73.

12. Ibid., p. 47.

13. Guthrie T. In various directions. L., 1965, p. 66.

14. Hayman R. John Gielgud. L., 1971, p. 54—55.

15. В подтверждение довольно назвать «Генриха VIII» Льюиса Кэссона, «Сон в летнюю ночь» Бэзила Дина (1924, «Ройал»), где на сцене, по словам поклонника елизаветинской простоты Г. Фарджена, стояли «классический, как свадебный марш, альма-тадемовский дворец Тезея, в котором метелка Пэка кажется неуместной, как пылесос», и «тяжелый, громоздкий, во всех подробностях воссозданный лес»; в итоге критик приходит к выводу: «постановка Дина — это спектакль Бирбома-Три» (Farjeon H. Op. cit., p. 42). Более поздние примеры: внешнее решение «Отелло» (1930, режиссер М. Браун, художник Д. Брайд, «Савой») с тяжеловесной декоративностью псевдоренессансной роскошью и музейной кроватью в 14 футов длиной; «Юлий Цезарь» (1932, Театр Его величества, режиссер О. Эш), рецензию на который Г. Ферджен назвал «Традиция Три».

16. Hayman R. Op. cit., p. 54.

17. Ibid., p. 55.

18. Лаконизм оформления имел, впрочем, и более прозаическую причину: финансовую. На каждый спектакль на декорации, костюмы, бутафорию и т. д. Лилиан Бейлис могла отпустить только 20 фунтов — сумма даже по тем временам ничтожная. Актеры и рабочие сцены сами строили декорации, актрисы шили костюмы. Так жил «Олд Вик» в легендарную эпоху Харкорта Уильямса. Когда ближе к середине 30-х годов «Олд Вик» завоевал всемирную славу, положение, конечно, изменилось, но не так кардинально, — средний театр на коммерческом Уэст-энде оставался по-прежнему богаче знаменитого «Олд Вик».

19. Agate J. The Brief Chronicles. L., 1943, p. 44.

20. Ibid.

21. Гилгуд Дж. На сцене и за кулисами. М., 1963, стр. 149, 150.

22. Вот календарь премьер Гилгуда, дающий некоторое представление о том, как работал «Олд Вик». Сезон 1929/30 г.:: сентябрь — Ромео, октябрь — Антонио, ноябрь — Ричард II, декабрь — Оберон, январь — Антоний, февраль — Орландо, март — Макбет, апрель — Гамлет.

23. Trewin J.C. Shakespeare on the English Stage. L., 1964.

24. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 152.

25. Gilder R. Gielgud — Hamlet. N. Y., 1937, p. 82.

26. Roberts P. The Old Vic story. L., 1976, p. 145.

27. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 62.

28. Там же.

29. Во И. Романы. М., 1974, с. 431.

30. Эренбург И. Собр. соч., т. 7, с. 452.

31. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 61.

32. По воле ф. Комиссаржевского, ставившего «Три сестры» (1925 г., театр «Барнз»), Гилгуд наделил Тузенбаха внешностью романтического героя; это входило в замысел режиссера, стремившегося создать на сцене образ давно умершей действительности, полный ностальгической поэзии; действие пьесы было отодвинуто в 80-е годы.

33. Так его называли еще в 1925 г.

34. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 115.

35. Rosenberg M. The Masks of Macbeth. Los Angeles, 1978, p. 100.

36. The Times, 1930, march 18.

37. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 278.

38. Findlater R. The Players Kings. L., 1971, p. 199.

39. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 278.

40. См.: Findlater R. Op. cit., p. 183.

41. Trewin J.C. Shakespeare on the English Stage. L., 1964, p. 117—118.

42. «Сердитый молодой человек двадцатых годов был чуть более упадочен (и, как мне кажется теперь, более аффектирован), чем его двойник в пятидесятых или шестидесятых годах», — писал Гилгуд (с. 278).

43. Hayman R. Op. cit., p. 62.

44. Gilder R. Op. cit., p. 112.

45. Farjeon H. Op. cit., D. 151.

46. Ibid.

47. См.: Hayman R. Op. cit., p. 64.

48. Trewin J.C. Op. cit., p. 150.

49. Farjeon H. Op. cit., p. 156.

50. Gilder R. Op. cit., p. 33.

51. Trewin J.C. The Turbulent Thirties. L., 1948, p. 104.

52. Brooks C. The Devil's Decade. L., 1948, p. 182.

53. Gilder R. Op. cit., p. 34.

54. Farjeon H. Op. cit., p. 155.

55. См.: Hayman R. Op. cit., p. 88.

56. Agate J. The Brief Chronicles. L., 1943, p. 268.

57. Ibid., p. 266.

58. Ibid.

59. Findlater R. Op. cit., p. 196.

60. Hayman R. Op. cit., p. 56.

61. Гилгуд Дж. Указ. соч., с. 256.

62. Findlater R. Op. cit., p. 196.

63. Bartolomeuz D. Macbeth and the actors. Cambridge, 1969, p. 233.

64. См.: Типология стилевого развития нового времени: Классический стиль. М., 1976.

65. Findlater R. Op. cit., p. 203.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |