Разделы

Счетчики

В.А. Мусвик. «Эмблемы, экфразы, формулы пафоса. Образность шекспировской эпохи на стыке теории литературы, искусствоведения и психологии А.В. Марков»

Я хочу рассказать про то, как я — филолог по образованию, литературовед, начинавшая свою работу с занятий текстами шекспировской эпохи (романом, теоретическим трактатом и отчасти поэзией) — пришла к анализу объектов на стыке слова и изображения и работе на стыке дисциплин в качестве методологии. Причем речь не только о связях между литературоведением и искусствоведением, но и, скажем, с психологией или с теорией фотографии и визуальными исследованиями иных новых объектов XX в. А также о возможном выходе за рамки университета в смежные области критики, кураторства.

Я хочу это показать на двух конкретных примерах из моей исследовательской практики.

Отправной точкой для меня была уже почти 20 лет назад «Аркадия» Филипа Сидни. Одна из глав моей диссертации по «Новой Аркадии» была посвящена ренессансным образам на стыке слова и изображения: эмблемам, импрезам, «говорящим картинам» (т. н. экфразам или экфрасисам). И я хочу показать, как от достаточно прямолинейного литературоведения я пришла к чему-то совсем иному — на примере двух конкретных кейсов: я продемонстрирую ход работы и конкретные объекты приложения междисциплинарности и разных методологий.

Я не вполне шекспировед, а скорее, сидневед. Но шекспировские тексты и работы о Шекспире, естественно, также были очень важны для меня в процессе работы над анализом своих объектов. Вообще, объем текстов по некоторым важным темам, например, про миф о Венере и Адонисе, о котором я буду говорить ниже, естественно, намного больше в исследовательской литературе о Шекспире, чем о Сидни.

В самом начале моих занятий Сидни, читая две версии его романа «Аркадия», а также «Защиту поэзии» и другие произведения для диссертации на кафедре зарубежной литературы на филологическом факультете МГУ, я не могла не обратить внимания на сложность переплетения литературного текста и визуальной составляющей — скажем, на большое количество импрез, отсылок к эмблематической традиции, а также на присутствие там разного рода риторических приемов вроде экфрасиса или прозопопеи. Из двух моих примеров один будет про эмблематику, а второй — про риторику (экфрасис).

Эмблематическая традиция играет большую роль в обеих «Аркадиях» Сидни. Возьмем, например, только импрезы. В тексте «Старой Аркадии» 3 импрезы, в тексте «Новой» их уже 20.

Мы помним, что импреза была особым видом эмблемы (понятой в широком смысле), пользовавшимся необычайной популярностью в XVI и на рубеже XV—XVII вв. Мода на составление импрез возникла в XV (а, возможно, и в XIV в.). В Бургундии, затем распространилась в Италии и — чуть позже — попала во Францию и Англию. Появление импрезы было связано с возрождением традиции костюмированного рыцарского турнира — первоначально импреза была чем-то вроде «отличительного значка», прикреплявшегося к щитам, шляпам, оружию рыцаря-придворного. Однако ко второй половине XVI в. сложилась поэтика импрезы как особого «литературного» жанра, появились посвященные этому жанру трактаты и сборники импрез. Самыми известными были две книги итальянских авторов, трактаты Паоло Джовио «Диалог об импрезах» (1555), переведенный на английский в 1585 г. Сэмюэлем Дэниэлом (другом Сидни), и книга Джироламо Рушелли «Знаменитые импрезы» (1566). Сам жанр принадлежал в целом к традиции эмблематики в широком смысле, сложившейся во второй половине XVI в. В эту традицию входили прежде всего сборники эмблем (в узком смысле), первым среди которых была «Эмблематика» Андреаса Альциата (Андреа Альчати), опубликованная в 1531 г. и выдержавшая в XVI—XVII вв. более 150 переизданий. В дальнейшем появилось огромное количество сборников эмблем и пособий по их составлению. В целом, о популярности традиции эмблематики говорит хотя бы тот факт, что Марио Праз насчитывает свыше шестисот книг эмблем, импрез и т. п., известных в Европе в XVI—XVIII вв.1 В Англии с 1569 г.2 по 1700 г. было издано как минимум 50 книг эмблем и импрез в 130 изданиях3. Кроме того, в Англии циркулировали книги эмблем, изданные в Европе.

Есть некоторые отличия между эмблемой и импрезой. «Правильная» (полная, строгая) эмблема должна была объединять три необходимых элемента: изображение (рисунок, pictura), девиз (надпись, лемму, inscriptio) и стихотворную подпись (эпиграмматическую надпись, subscriptio), фактически представлявшую собой глоссу, поясняющую основную мысль двух других элементов эмблемы и соединяющих их в единое целое. Хотя глосса есть не всегда, а также — замечу на полях — авторы трактатов об эмблемах иногда путали, что является иллюстрацией, а что — текстом. Эмблема обычно представляла собой иллюстрацию к какой-либо известной, универсальной идее, часто с морализаторским оттенком. Интересно, что изначально у Альциата не было иллюстраций, т. е. был чистый текст — но они появились благодаря издателю Хайнрику Штайнеру в 1531 г., и это было неавторизованное издание манускрипта, который циркулировал в кругу гуманистов, но уже в 1534 г. появилось авторизованное. Для многих книг эмблем мы не знаем, в какой степени автор рисунков и автор эпиграмм контактировали друг с другом.

В отличие от эмблемы, импреза состояла только из двух элементов (рисунка и девиза) и ориентировалась больше на частное и единичное. Она — что-то среднее между гербом и эмблемой. Можно считать импрезу и эмблему (в узком смысле) этапами (стадиальными) развития одного и того же жанра, или разными жанрами, хотя и восходящими к одной традиции, это для данного доклада несущественно. Главное, что их объединяет — это традиция эмблематики.

Есть множество работ по эмблемам и импрезам у Шекспира, начиная со знаменитого труда Стэнли Грина 1870 г. Shakespeare and the Emblem Writers: An Exposition of Their Similarities of Thought and Expression и заканчивая конкретными исследованиями импрез в «Перикле» (6 рыцарей на турнире), которые некоторые исследователи считают рекламной вставкой в текст пьесы — Шекспир (или его соавтор?) рассказывает о своих умениях составлять импрезы. Сидни считался искусным составителем импрез, тем более что импрезу Перикла в литературе по пьесе идентифицировали как принадлежащую авторству Сидни. Приведу цитату. Это 2 сцена II акта, где 1аиса оценивает по велению отца рыцарей и их импрезы — приведу маленький кусочек про первого рыцаря:

Входит Рыцарь. Он проходит по сцене, а его оруженосец подносит принцессе его щит.

Симонид

Кто первый выступает перед нами?

Таиса

Спартанский рыцарь, славный мой отец,

И на щите его изображен

Простерший руки к солнцу эфиоп;

Девиз его: Lux tua vita mihi4.(пер. И.Б. Мандельштама)

Все это вполне вписывается в большое количество исследований про словесно-визуальные связи в шекспировскую эпоху — и в эпоху позднего Ренессанса в целом, пытающиеся объяснить устройство образности в культуре этого времени.

На излете Возрождения, в эпоху маньеризма люди вообще очень интересовались идеями о зрительной наглядности слова и словесности зрительного образа: на эту тему создавались отдельные жанры (те же эмблемы), писались трактаты со сложными теоретическими построениями («ut pictura poesis», «говорящие картины»). И, в общем, на этом можно было остановиться. Указать такую тенденцию, может быть, источниками немножко позаниматься конкретных вещей в тексте — литературных, картин, эмблем, импрез (что я и делала). Но за пределы текста, страницы книги можно было и не выходить.

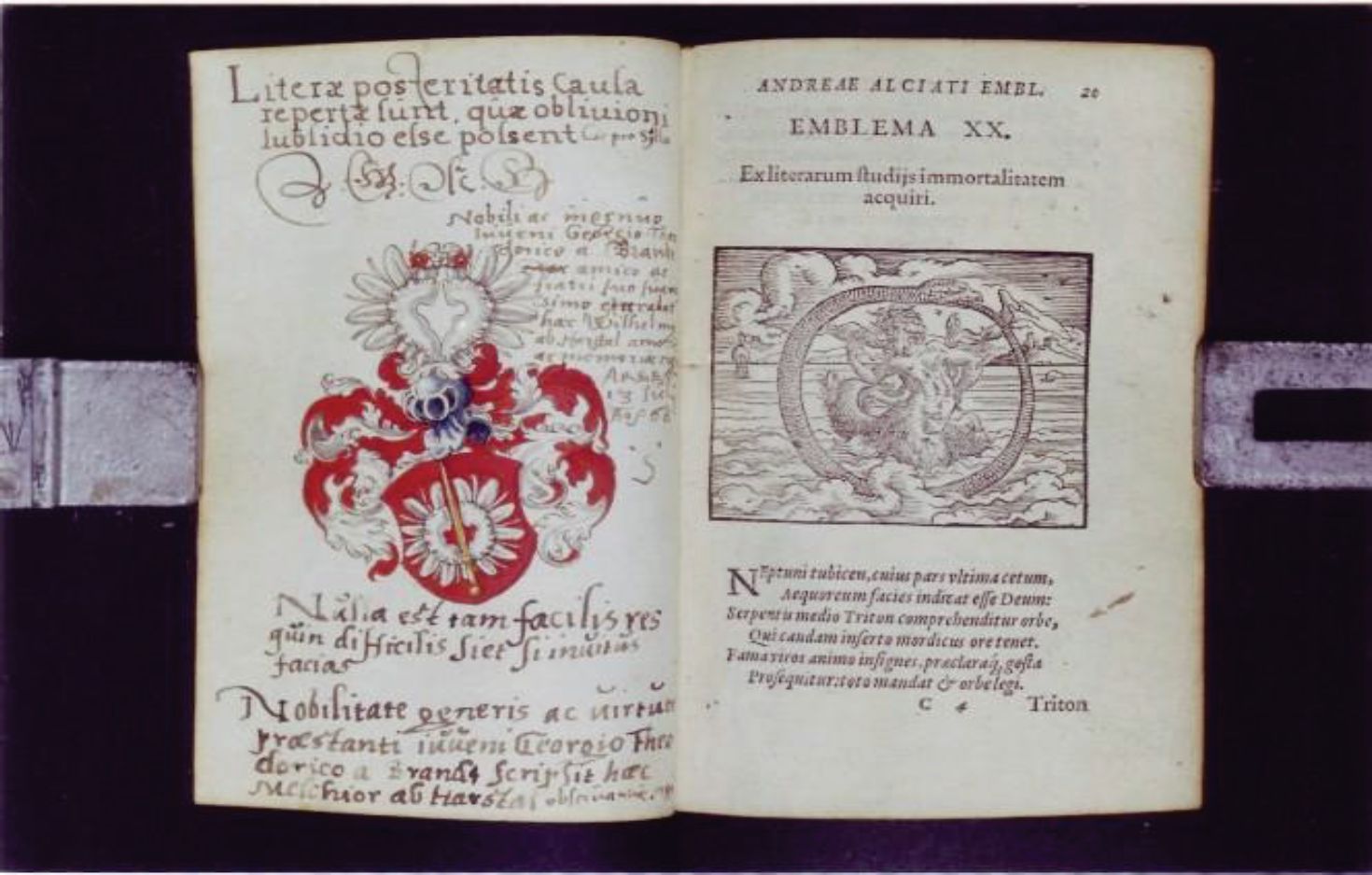

И тут моя исследовательский путь сделал крутой вираж. Я решила пойти в музей книги РГБ и просмотреть все имеющиеся там издания как минимум Альциата. Т. е. подержать в руках материальные объекты — и это был выход за рамки той традиции литературоведения, в которой я была воспитана. Потому что мы занимались в основном теорией литературы и самими текстами, не материальными объектами. Это привело меня к одной находке, которая и будет одним из кейсов этого сообщения — к одному из изданий «Эмблематики» Андреа Альчати (или Андреаса Альциата), вышедшему в 1567 г. во Франкфурте-на-Майне в издательстве Фейерабендта.

Neptuni tubicen, cuius pars ultima cetum,

equoreum facies indicat esse Deum.

Serpentis medio Triton compraenditur orbe,

Qui caudam inserto mordicus ore tenet.

Fama viros animo insignes praeclaraque gesta

Prosequitur, toto mandat & orbe legi.

Дальше еще интереснее. Вот что я обнаружила внутри. Это были цитаты из античных (в основном) авторов, гербы, гербы с цитатами и так далее. Какого-то принципа их расположения в книге на первый взгляд установить не удавалось, было чувство, что они просто натыканы по книге, некоторые почему-то были в самом конце — вроде того, как я сама делаю заметки на последней пустой странице о прочитанном. Но конечно, это выглядело очень красиво, не черно-бело, красочно — и хотелось узнать, что это? И я стала этим заниматься дальше.

Выяснилось, что таких объектов, в принципе, очень много. Они раскиданы по библиотекам мира. И заказывая в каждой из них, скажем, все издания Альциата, вы вполне имеете шанс на один из таких гибридов наткнуться. Это дружеские альбомы, родоначальники наших современных книг автографов (лат. «album amicorum», нем. «Stammbuch», еще иногда «Liber amicorum»). Первые такие альбомы появились на свет в Германии около 1540 г., а оформились в единый жанр ближе к 1550—1560 гг. Это были книжечки небольшого формата, владельцы которых, ученики немецких школ и университетов, собирали в них автографы однокашников и профессоров своей alma mater и тех университетов, куда они попадали во время обучения, а также всех встреченных по пути знаменитостей: студенты того времени были людьми странствующими. Хотя первые альбомы велись в основном в немецкоязычных областях, сохранились и итальянские, французские, шотландские alba amicorum. Существует очень обширный каталог Вольфганга Клозе Corpus Alborum Amicorum, в который включено большинство из альбомов, хранящихся в крупных библиотеках.

Можно было бы здесь остановиться и списать это все на курьез — перед нами маргинальный жанр. Однако дело в том, что таких «маргинальных», прикладных жанров во второй половине XVI — первой трети XVII вв. было очень много. Многие из них возникли где-то к середине XVI в., таким жанровым взрывом, очевидно, отражающим изменения в социальном, культурном и эмоциональном устройстве общественной жизни гуманитарной элиты. Эти жанры все время переплетались между собой, были очень текучими — и более того, они вплетались в самые известные литературные тексты и живописные полотна эпохи. Кроме того, альбомы — это своеобразные побочные плоды гуманистической реформы образования, идей Эразма Роттердамского.

Посмотрим на примере дружеского альбома, как это происходило. В самом начале друзья и преподаватели нередко просто подписывали личный экземпляр Библии. Однако затем все стало намного интереснее. Самые интересные из alba amicorum — те, что сделаны внутри печатных книг. Речь не идет о специальных заготовках-«болванках», вроде наших еженедельников или альбомов для рисования, которыми рынок также быстро откликнулся на новое увлечение молодежи. Дело в том, что многие альбомы стали делаться внутри других изданий — например, в книгах эмблем или в религиозных трактатах: друзья владельца вписывали свои имена на свободные места чуть ли не между строк. Но дело здесь не в шалостях странствующих школяров.

Какие книги «портились» чаще всего? Очень разные. Первый известный экземпляр такого рода был сделан в 1548 г. в «Основных истинах теологии» (Loci Communes Theologici) известного немецкого теолога, реформатора и «учителя Германии» Филипа Меланхтона. Среди других изданий — книги эмблем десятка авторов, а также сборники портретов «великих мужей» («viri illustres») и так называемые книги «общих мест» («loci communes») — цитатники из античных авторов и Библии. О последних авторах я скажу чуть позже. А самой популярной книгой для дружеских альбомов была «Эмблематика» итальянского эрудита и юриста Андреа Альциата (Альчати): минимум 75 различных ее изданий, выходившие в разных странах Европы между 1531 и 1570 гг., были превращены в alba amicorum.

Рис. 1. Пример эмблемы. Эмблема XX. Ex literarum studiis immortalitatem acquiri (издание Alciato, Andrea. Emblemata, Frankofurti ad Moenum, <...> apud Georgium Coruinum, sumptibus Sigismundi Feyerabendt & Simonis Huteri, 1567)

Да и собственно, сама «Эмблематика» Альциата изначально существовала в виде рукописи стихотворений (не только авторских, но и переводов с греческого), обращенных к конкретному человеку, немецкому гуманисту Конраду Пейтингеру, и распространявшейся среди общих друзей. Визуальный элемент был заложен в тексте, но текст шел не от изображений, а от моральных идей. Первая публикация 1531 г. была неавторизованной, а картинки заказал, скорее всего, сам Пейтингер или издатель Кристиан Вешел (Christian Wechel). Однако Альциат тут же принял идею, и издание 1534 г. было уже авторизованным. Само слово «эмблема» в греческом означает вставку или мозаику, орнамент, выпуклое украшение, т. е. таит в себе идею материальности. И во вступлении она есть — Альциат пишет, что как мальчики и юноши играют в игры, например, кости, а более старшие ленивые люди — в карты, так и мы «выковываем» эти эмблемы. Также он сравнивает их с тем, как другие украшают одежду и шляпы, и пишет о медалях и предметах, сделанных утонченными мастерами древних.

Записи и рисунки делались или на полях, или на специальных листах, специально вложенных и переплетенных с книгой. Очень часто — на форзацах. Экземпляры одного и того же издания могли выглядеть очень по-разному, т. к. они посылались владельцам в виде листов и переплетались нередко уже на месте.

Все эти жанры входят в число множества самых диковинных книжных видов, которые расцвели на излете эпохи рукописной книги и после изобретения книгопечатания. Некоторые из них возникли раньше XVI в., часть — во время жанрового взрыва 1530—1560-х гг., о котором я упоминала. Это были книги эмблем и костюмов, альбомы — портретные галереи и атласы, иероглифики и мифологии (собрания сюжетов мифов для художников) и т. д. Многие из них были источниками сюжетов, текстовых или визуальных, а часто и переплетенных между собой. Чуть позже я покажу еще один пример перемещения, постоянного перетекания образа из текста в изображение и обратно, из мифологии в картину, из картины в текст. И именно эти жанры стали чаще всего превращать в дружеские альбомы, становясь частью странной вселенной.

Среди первых альбомов есть очень простые, а есть — красивые, с изумительными картинками и автографами знаменитых современников. Эти маленькие сокровища раскиданы по библиотекам и запасникам мировых музеев. Многие из них я видела своими глазами.

Приведу несколько примеров альбомов, а также расскажу немного о других жанрах, в которых они делались.

В Фолджеровской шекспировской библиотеке хранится дружеский альбом, выполненный в «Метаморфозах» Овидия. Здесь интересно, что не только гербы пририсованы, но и сами иллюстрации раскрашены вручную.

В библиотеке Института Варбурга хранится альбом, сделанный в собрании портретов знаменитостей эпохи. Я его держала в руках и даже провела небольшое собственное исследование, правда, я его пока не опубликовала (исследование про альбом фон Брандта у меня опубликовано на английском5).

Остановимся на минутку на этих «портретных коллекциях» и поговорим подробнее. Коллекции портретов «известных мужей» (viri illustrum и uomini famosi) были очень популярны в Ренессансе. Есть очень интересная диссертация Линды Сюзан Клингер 1991 г., защищенная в Принстоне — к сожалению, неопубликованная, но в Институте Варбурга, где я ее читала, есть хорошая традиция собирать такие диссертации и ставить рядом с книгами. Она посвящена коллекционированию портретов и в частности коллекции Паоло Джовио. Она приводит мнение Вазари, что эти коллекции произошли из семейных галерей знати. Но к середине XVI в. (отметим для себя время) стало очень модным коллекционировать портреты просто именитых ученых и гуманистов, а также иногда особ королевской крови. И это было знаком полностью меняющейся социальной структуры общества. Но в целом идея, демократическая и новая, была в том, чтобы окружить себя группой людей, родных не по крови, а по духу, по интеллекту.

Но на самом деле традиция это гораздо более ранняя — она идет от De Viris Illustribus Петрарки, биографий знаменитых мужей, а он, разумеется, взял ее из античности. Эти портреты великих были exempla, моральным примером — и идеи о том, чтобы моделировать свою жизнь по модели чужой, более великой, была очень популярны. Причем сходство не так ценилось, как героичность и само наличие архетипа. Вот, например, девять бесстрашных героев — знаменитые le neuf preux (nine worthies), которых воспел еще Й. Хейзинга в «Осени средневековья» (1919): «Столь же нераздельны рыцарские и ренессансные элементы в культе девяти бесстрашных, "les neuf preux". Эта группа из девяти героев: трех язычников, трех иудеев и трех христиан — возникает в сфере рыцарских идеалов; впервые она встречается в Voeux du paon [Обете павлина] Жака де Лонгийона примерно около 1312 г. Выбор героев выдает тесную связь с рыцарским романом: Гектор, Цезарь, Александр — Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей — Артур, Карл Великий, Готфрид Бульонский»6. Вероятно, вам известно изображение «великолепной девятки» в Кельнском соборе или замке Манта в Италии.

Клингер пишет о коллекции портретов начала XV в. как о «преколлекциях». Можно вспомнить о коллекции Джовио в его studiolo, т. е. кабинете для занятий (тоже ренессансная концепция), позже ставшей «виллой-музеем». В коллекцию Джовио входили его друзья, те, с кем он переписывался, а также люди из круга его интересов — юристы, ученые, историки-антиквары — всего 484 портрета. Важно — они рисовались с натуры, не были просто идеализацией (отношения истории и живописи!), т. к. для Джовио было важно сделать исторически верную хронику для потомков. Если не было возможности — писали портреты с монет, бюстов или более ранних портретов. Джовио вел обширную переписку с людьми в Европе и на Востоке, иногда даже давая взятки, чтобы сделать портреты, и платил за них, по большей части, сам. Уникальность в том, что он хотел открыть ее сразу же людям. Т. е. это не те коллекции внутри семьи, для частного пользования, которые исследовал, например, Питер Берк в своих заметках о ренессансных портретных коллекциях, даже если портреты известных людей и героев — для патрона — это совсем другая идея: открыть всем, сделать доступной согражданам. Коллекция не сохранилась, но были сделаны копии для Козимо Медичи (в Уффици).

Но по-настоящему массовым стало увлечение портретом, когда появились гравюры, т. е. массовая воспроизводимость и возможность распространения таких коллекций. Например, Гийом Ровиль (Guillaume Roville) выпустил в 1553 г. знаменитый Promptuaire des Medailles — 800 гравюр знаменитостей. Понятно, что здесь видна связь с увлеченностью эпохи античными медалями.

Варбургский альбом был сделан в 1616 г. в Понт-а-Муссоне (город в Лотарингии, он же Лорен). В нем 48 портретов и 15 записей, гербы, греческие и латинские стихи. Владельцем его был Шарль де Лорен. Это коллекция не без тайны — мы не знаем, кто сделал отбор портретов. Среди изображений — много французских королей, католических иерархов, а также император Рудольф II. Женщины тоже есть и довольно много, но ближе к концу книги. Налицо некоторый месседж политического плана.

Иногда люди подписывали альбомы на фоне собственного портрета — вот запись Карла Клузиуса или Шарля де Леклюза, знаменитейшего ботаника и гуманиста в одном из альбомов, сделана запись в Лейдене в 1606 г. Сейчас альбом в национальной библиотеке Нидерландов. Иногда альбомы подписывали знаменитости. Вот здесь Теодор Беза сделал надпись на собственном портрете. Альбом Иоганна ван Амстеля ван Мейндена (Johannes van Amstel van Mijnden, 16001602) подписали знаменитости эпохи — Вулканий, Мерула, Ворстий и Липсий.

Довольно часто в альбомах встречались не только гербы, гравюры и надписи, но и рисунки, иногда довольно красивые. Их обычно рисовали не сами, а заказывали мастерам-художникам, хотя иногда и гении рисовали в альбомах.

Один тип рисунков очень важен — это иллюстрации костюмов. Их заказывали прямо сетами и вставляли в альбом. Например, знаменитый «альбом немецкого солдата» — масса иллюстраций с костюмами (много женских) итальянок — вдова, невеста, жена дожа и прочее, социальные и иные роли.

Отмечу, что, во-первых, это соотносится и с книгами костюмов эпохи, которые тоже не были просто книгами костюмов. Как убедительно показала Тина Меганк, чей доклад я слышала в Институте Варбурга в 1999 г., книга костюмов Лукаса Д'Хеера, например, стала попыткой создать «визуальный компендиум», энциклопедию человеческой культуры.

Во-вторых, по альбомам исследуют просто конкретику, скажем, елизаветинского театрального костюма или комедии дель арте (см. работы Маргарет Катрицки).

В-третьих, «костюмные» исследования эпохи вполне укладывались в русло так называемой «антикварной» традиции изучения прошлого и человеческой культуры, интерес к изучению древностей и редкостей (antiquarianism) — явление, в котором многие западные исследователи склонны видеть предтечу современных методов исторического исследования. В Англии указанными исследованиями занимался самый известный историк эпохи Уильям Кэмден, сочетавший «традиционные» исторические методы с новыми методами «антикваров», а также Д. Леланд, У. Харрисон, М. Паркер, Д. Стоу, Д. Твайн и др. — большинство из них входило в английское общество любителей древности (существовало до 1607 г.). Показательно, что с университетских лет У. Кэмден был одним из друзей Сидни (они вместе учились в оксфордском колледже Крайст-Черч) — там же учился другой знаменитый географ и историк, Р. Хэйклют (Хаклит); а руководил историческими занятиями Сидни и Кэмдена известный историк Т. Купер7.

В целом, дружеские альбомы послужили мне не только источником в исследовании костюма у Сидни. Благодаря им я узнала об очень сложном их включении в идею социализации, поддержания связей в дружеском кругу. Также интересно, насколько непростым способом они и здесь вписаны в определение грани реального и нереального. Сам студент, естественно, не всегда мог видеть многие из сцен, изображенные в его альбоме, хотя и предполагалось, что это записи о его реальных странствиях и местностях, которые он посетил.

Что касается Шекспира, то недавно, в 2012 г. вышло, например, очень интересное исследование Джейн Шлютер The Album Amicorum and the London of Shakespeare's Time, есть отличные исследования Маргарет Катрицки по театральному костюму в дружеском альбоме. Это если взять только контекст альбома как источника, а есть и гораздо более глубокие, глубинные исследования — например, как была устроена социальная, дружеская среда на примере таких альбомов, какие тексты там цитировались (включая Шекспира) и прочее.

Теперь заглянем внутрь альбома, то можно увидеть еще точнее, как все эти жанры пересекались. Посмотрим один конкретный пример из альбома уже упомянутого Георга Дитриха фон Брандта. Он сделан в «Эмблематике» Альциата, вышедшей в 1567 г. и принадлежал некоему Георгу Дитриху фон Брандту, когда тот учился в Страсбурге в 1568 г. (Кстати, издатель, Зигмунд Фейерабендт критиковал привычку делать дружеские альбомы в книгах, и именно поэтому стал затем выпускать для них готовые шаблоны, которые в измененном, правда, виде дожили и до наших дней.) Среди 48 записей друзей на четырех языках (в основном на латыни и немецком) есть удивительные вещи.

Рис. 2

Вот одна из записей в альбоме фон Брандта. Эмблема «Литературными занятиями обретается бессмертие» (лат. «Ex literarum studiis immoralitatem aquiri») и записи к ней из Цицерона (рис. 2.).

На левой странице, напротив эмблематического рисунка расположен герб автора записи, вступающий с ним в визуальный диалог. Под гербом посвящение — имя и фамилия друга владельца альбома и пожелание «избежать забвения». Но самая интересная литературная аллюзия делается в записи над гербом. Это цитата из речи Цицерона «В Защиту Публия Корнелия Суллы»: «Письменность для того и изобретена, чтобы она служила нашим потомкам и могла быть средством против забвения» (пер. В.О. Горенштейна: «Litterae posteritatis causa repertae sint, quae oblivioni subsidio esse possent»).

Цицерон вообще — самый популярный автор в альбоме фон Брандта (и не только), его цитируют 6 раз. Но в целом, его друзья, если судить по цитатам, не очень-то ученые, обычные. Что касается собственно речи Цицерона, не буду вдаваться в подробности судебного дела. Сулла был единственным человеком, которого Цицерон согласился защищать в 62 г. за участие в заговоре Катилины. Суд оправдал Суллу. Приведенная цитата — это ответ Цицерона на обвинения Торкватом его самого в подделке публичных бумаг. Он говорит, что поручил нескольким сенаторам записывать слова доносчиков — поэтому они их помнят. Потом не стал эти записки их прятать, а разослал повсеместно. У вас есть эта цитата на раздаточном материале. Оратор оправдывается, что, т. к. многие лично видели события, даже если бы он внес искажения в заметки, вряд ли они могли бы тягаться с живой памятью всего сената и всего римского народа.

Даже мы в наше время поймем здесь, с каким количеством смыслов играет ученый автор, друг обладателя альбома Фон Брандта, как явно он упивается тонкостями значений, делая рукописную запись, с иллюстрацией в виде своего герба, о разнице между живой, устной памятью и текстом, с цитатой из памятника ораторского искусства, т. е. произнесенного в суде слова — и все это происходит в «Эмблематике», т. е. в печатной книге с картинками! Но действительно ли он играет, держа в голове весь контекст?

Возможно, что и нет. Использование текста Цицерона в подобного рода альбомах имеет отношение, скорее, к тому как была устроена школьная система, система grammar schools. Интересно, что это риторический текст. Скорее всего, он был взят из так называемых commonplace books, собраний loci communes (цитат, «общих мест»), которые существовали в рукописном и в печатном вариантах. В школе ученики делали особую тетрадку, существовавшую параллельно дружескому альбому: каждый ученик сортировал в ней по тематическим рубрикам выписки из, к примеру, Цицерона, Вергилия и Августина. Готовые кусочки чужой мудрости можно было затем тасовать, как угодно, например, в собственных ораторских выступлениях. Как пишет исследовательница этого жанра Энн Мосс, в XVI в. «every Latin-literate individual started to compose a commonplace-book as soon as he could read and write reasonably accurately,» because «commonplace-books were the principal support of humanist pedagogy»8. В таких книгах цитаты были систематизированы по предметам, под соответствующими рубриками — собственно, тот же принцип лежит и в основе книг эмблем, и в основе «мифологий» — собрании сюжетов и картинок к ним, предназначенных для художников. И во всех этих случаях мы имеем дело с ренессансной идеей «общего места», восходящей к античным loci communes. Цель состояла в упражнении памяти и моральном обучении.

Это было нечто наподобие «кирпичиков», которые одновременно выводили в область «общих смыслов», чаще всего имевших библейскую или антично-мифологическую основу, но человек мог и даже должен был организовывать и интерпретировать их самостоятельно, придавая им индивидуальные интерпретации. И собственно, та же идея лежит в основании дружеского альбома. Как указывал Филип Меланхтон, у alba amicorum было несколько целей: напомнить владельцу о друзьях, вызвать в голове мудрые мысли и дать возможность студентам следовать примерам великих людей, а также тех людей (скажем, преподавателей), которые оставляли в альбомах автографы. Кстати, Меланхтон был вторым по цитируемости из авторов, по статистике Вольфганга Клозе. На первом месте — Овидий, на третьем, четвертом и пятом — Цицерон, Августин и Сенека. Меланхтон был популяризатором идей Лютера и создателем одной из популярных книг с «систематизацией» идей протестантизма (одно из изданий он посвятил Генриху VIII), одновременно развивал очень интересные идеи об освобождении от тирании.

Что касается дружеских альбомов, то инструкции Меланхтона сводят вместе идеи морального воспитания, памяти и примера — и очень часто они также соединялись с идеями о визуализации и воображения. Этот пучок идей объединял вместе разные жанры XVI в. Смыслы черпаются в единой, но фрагментированной сокровищнице смыслов, эдаком старинном интернете. Обращение к ней для каждого человека — попытка ощутить себя частью великой цепи бытия, прикоснуться к чужому опыту не только логически, но и эмоционально, соединить хорошо известные тексты и игру собственного ума.

Я не случайно упомянула слово «эмоционально». Самое, пожалуй, удивительное, что удается дружескому альбому — это зафиксировать на бумаге такую неочевидную и переменчивую сферу, как эмоциональные связи и чувство близости между людьми. Конкретная книга с ее текстами и иллюстрациями — это своего рода перформанс: на бумаге — лишь запись процесса, который разыгрывался в реальном мире.

Возвращаясь к теме междисциплинарности в исследовании такого рода объектов, я хочу сделать ряд замечаний, прежде чем перейти к своему второму примеру, который во многом раскроет первый.

Мое первое замечание о междисциплинарности связано с необходимостью при изучении таких объектов, составляющих вселенные, соединять вместе расколовшиеся, разнесенные по дисциплинам подходы. Разные дисциплины стремятся разъять эмблему на части (тут я вспоминаю доклад Антона Нестерова в Интраде на эмблематической конференции). Проблема в том, что следуя методологии одной дисциплины или направления, очень просто допустить неточность. Иногда эти подходы могут казаться диаметрально противоположными или даже конфликтующими: скажем, один занимается кропотливой, детальной историей, а другой — обобщающей и критической теорией, один сводит все к текстам, а другой — говорит об автономности визуального. Тот, кто занимается символами, в очень редких случаях будет заниматься материальным объектом — как публиковались книги символов, какая в них печать и нумерация страниц. Но очень важно пытаться дисциплинарные подходы соединить, т. к. часто сами расколы происходили в конкретных условиях развития дисциплин, когда одно развивалось сначала, а второе — ему в пику. В случае таких объектов, как дружеские альбомы и другие массовые жанры, важно попытаться свести методологии вместе. Тут, конечно, возникает вопрос — под силу ли это одному исследователю или лучше работать группой, но это отдельная тема.

Приведу примеры из исследований истории эмоций и эмоциональных сообществ.

Я довольно много общалась со знаменитым исследователем эмблематик Майклом Батом в начале 2000-х гг., он, конечно же, знал о дружеских альбомах и хорошо знал разные коллекции «Эмблематик», в частности, в университете Глазго — но все равно это виделось довольно маргинальным делом. И сам Майкл говорил о том, что чувствует, что emblem studies, несмотря на их популярность, общество, конференции, где-то упираются в стену, в разрыв, в препятствие в изучении. Мне видится, что это препятствие может быть в том числе и в методологии. Например, чтобы говорить об эмоциональном воздействии картин и рисунков, надо освоить инструменты искусствознания — от формального анализа до исследований гештальтистов вроде Арнхейма и современных работ на стыке с психоанализом, скажем, Диди-Юбермана. Точно так же о разнице между цветными и черно-белыми изображениями очень хорошо писали в теории фотографии.

Я показала, что этих объектов очень много, они очень пластичны, с плывущими жанровыми границами и довольно зыбкой границей между словом и изображением, это не шедевры великих — и тем не менее все великие были включены в этот мир и они оказывали влияние массовое, хотя и на определенные социальные группы — и были включены в эмоциональный обмен. Массово воспроизводимые объекты или хаотичность информации хорошо исследованы в теориях XX в., от Беньямина до теорий после социального поворота. Есть методики социальных наук, социологии, например, контентанализ, а также различные музейные практики организации выставок, работы с выставочным пространством, которые тут могу много дать. Но понятно, что искусствоведение в своей полноте или критическая теория, теория фотографии редко привлекаются при исследовании книги XVI в. или эмблематики или истории эмоций.

Точно так же, уже есть исследования историков — например, уже упомянутые исследования «шекспировского Лондона» в дружеских альбомах Джун Шлютер или театральных костюмов эпохи в alba amicorum Маргарет Катрицки. Они используют альбомы в основном как исторические источники. Искусствоведы чаще занимаются визуальной стороной подобных объектов. Но на примере этих жанров и того особого поля, в котором они функционировали, передавались из рук в руки, можно увидеть, насколько важным оказывается подход, соединяющий, скажем, историю искусства и литературоведение, историю книги как материального объекта и историю образности, изучение сюжетов в соположении с устройством пространства, старинные занятия иконографией и новыми полями истории эмоций, теории аффекта, а также вопросами о возможности применения методов «гуманитарной социологии», которой часто занимается критическая теория и исследователи современности к столь текучим и хаотичным и очень массовым, т. е. воспроизводимым, не шедевральным предметам повседневной культуры. А возможно, и исследования сетей — как социальных, так и нейронных и нейропластичности мозга.

Мое второе замечание связано с выбором методологий. Например, я начала мое сообщения отчасти по-детективному — «не могла не обратить внимания на» или «мое исследование сделало крутой вираж», и сразу появился элемент внезапности в рассказе. И действительно — находки были внезапными. Однако само внимание к стыку слова и изображения, к стыкам дисциплин, к изучению материальных объектов в моем случае объясняется ли оно просто личной предрасположенностью (скажем, синтезирующими особенностями моей психики), качествами самого объекта изучаемой исторической эпохи или влиянием вуза и той школы, в которых прошло мое обучение? Я выбрала для учебы филологический факультет МГУ, где занимались очень много кропотливым анализом литературных текстов. Затем я выбрала кафедру истории зарубежной литературы — занималась там двоеверием в эпосе, дендизмом в XIX в., прежде чем заняться Ренессансом. На родной кафедре уделялось много внимания теории, мы читали Р. Барта и М. Фуко, но в особом «литературоведческом преломлении». Мы также читали много исследований «картины мира», принадлежащих историкам, скажем, А.Я. Гуревичу, читали семиотиков Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского, читали Е.М. Мелетинского и Э. Ауэрбаха.

А затем я получила две стажировки (fellowships) в лондонском Институте Варбурга, очень интересном месте, междисциплинарном центре исследований Ренессанса. И именно там я написала большую часть диссертации. И между двумя стажировками я пошла в РГБ изучать эмблематики. Чем занимается Институт Варбурга? В конце 1990-х — начале 2000-х гг. это была в основном иконография, внимание к изучению материальных объектов, а не теорий о них, кропотливому раскапыванию источников, с желанием подержать в руках предметы анализа — например, первые издания книг, в духе некоторого сужения методологии Варбурга искусствоведами, историками искусства (Панофским, Гомбрихом). Но при этом, несмотря на кажущееся выдвижение вперед одной части наследия Аби Варбурга, все остальное там тоже было, но возможно, в «дремлющем» виде. И вечная толпа иностранных исследователей из самых разных дисциплин, которые там постоянно смешивались на семинарах и просто в общении. И история идей продолжала существовать, и варбургский целостный подход к культуре. Варбург занимался «всей культурой», выстраивал связи, соединял между собой эпохи, был заинтересован не только в шедеврах живописи, но и в более массовых вещах, на которые он во многом впервые заострил внимание — в астрологических рисунках, гравюрах, которыми разносились картины по Европе и прочее — об этом тоже нам говорилось много. И сама библиотека с ее особым устройством по предметным областям, перетекающим одна в другую, когда ты можешь пойти за одной книгой, а вернуться в офис с двадцатью. Библиотека, в которой были отдельные разделы именно по самым общим, философским основам гуманитарности, междисциплинарности — и все это можно было очень просто найти. И психоистория Варбурга, которой 15—20 лет назад занимались мало, а сейчас вдруг всплеск интереса, сплошные симпозиумы по стыку метода Варбурга, его заинтересованности в формулах пафоса, в их соотнесенности с психоанализом и нейронауками — все это там тоже было в дремлющем виде, и этим можно было там «заразиться».

И тут, конечно, еще интересно подумать об академических модах, пути развития наук и дисциплин, которым мы становимся свидетелями на протяжении своей жизни. И как мы иногда можем бросить чем-то заниматься, только чтобы снова вернуться к конкретному объекту на новом витке науки, когда снова становится интересно.

Чтобы завершить с дружескими альбомами, скажу, что где-то к концу XVII в. alba amicorum потеряли Европе популярность, что совсем не удивительно: эпоха Просвещения уравнивала человека с его разумом, оставляя все странное, хаотичное, непонятное в тени или вытесняя в женский мир. Но они снова возродились в студенческой среде в эпоху романтизма — и новая мода захватила и Россию. Первые рукописные альбомы привезли к нам из Германии во второй половине XVIII в.

Раз уж я упомянула «формулы пафоса», обращусь к своему второму сегодняшнему объекту исследовательской работы, которым тоже я занимаюсь много лет подряд, но с перерывом. Это экфрасисы. И работу над одним конкретным из них в романе Филипа Сидни «Аркадия» я сегодня и покажу вам.

Итак, экфрасис у Сидни и как он снова выведет нас за пределы изучения литературного текста, связей слова и изображения и простого поиска источников.

Экфрасис — это, как мы помним, словесное описание какого-либо произведения искусства, реального или воображаемого: при помощи текста оно пытается создать иллюзию изображения. Экфрасис соотносится с понятием speaking picture сложным образом, но в этой части доклада я их употребляю синонимично.

Одна из таких «говорящих картин» по неясным для меня самой причинам привлекла мое особенное внимание при исследовании «Новой Аркадии» в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Это было описание героини по имени Филоклея, взятой в плен принцем Амфиалом и горюющей из-за расставания с родителями и возлюбленным. Девушка сравнивалась с Венерой, плачущей об убитом Адонисе — хотя в этом эпизоде романа речь не шла о смерти персонажей9.

Процитирую этот фрагмент:

<...> whom he found, because her chamber was over lightsome, sitting of that side of her bed which was from the window (which did cast such a shadow upon her as a good painter would bestow upon Venus, when under the trees she bewailed the murther of Adonis), her hands and fingers as it were indented one within the other, her shoulder leaning to her bed's head, and over her head a scarf which did eclipse almost half her eyes, which under it fixed their beams upon the wall by, with so steady a manner, as if in that place they might well change, but not mend, their object — and so remained they a good while after his coming in, he not daring to trouble her, nor she perceiving him; till, a little varying her thoughts something quickening her senses, she heard him as he happed to stir his upper garment, and perceiving him rose with a demeanor where, in the book of beauty, there was nothing to be read but sorrow — for kindness was blotted out, and anger was never there10.

Здесь видно, как описание повторяет движение взгляда зрителя и визуальные, световые эффекты, включая chiaroscuro — о чем очень хорошо написала еще в 1980 г. в статье «Сидни и Тициан» сидневед Катрина Данкан-Джонс11.

Как и в случае дружеского альбома, моя заинтересованность возникла как раз в момент, когда я была одновременно в МГУ и в Институте Варбурга. И первое, что я сделала — это попыталась проследить иконографию и найти текстовые и визуальные источники. Это казалось очень логичным в тот момент: есть некое описание, сравниваемое с картиной, есть указание на миф — Венера, горюющая об Адонисе, какой ее мог бы изобразить живописец. Т. е. этот эпизод, это описание очень захватили мое внимание по каким-то причинам — и хотелось не просто привести примером его в диссертации, а с ним как-то подольше контактировать. И единственный путь, который я могла себе представить на тот момент — это поиск источников и потом размышления из области теории и истории литературы, культурной истории.

Довольно быстро оказалось, как я и ожидала, что единого источника нет, потому что это игра с читателем, игра воображения, воображаемое описание, сотканное из самых разных источников, в которых я все-таки долго копалась. А вдруг я ошибаюсь и все-таки дело в конкретном источнике?

Какие типы источников тут есть? Есть литературные источники. Есть «Метаморфозы» Овидия (Книга X), которые могли быть известны Сидни как в латинской версии, так и в переводе Голдинга 1567 г. Там Венера, впрочем, ведет себя крайне буйно в своем горе по Адонису — «спрянула и начала себе волосы рвать и одежду» и «судьбам упреки гласила». Этот сюжет мог быть также известен Сидни по другим произведениям, скажем, по «Мифологической библиотеке» Аполлодора или по традициям появившихся изначально во Франции средневековых Ovide moralisé.

Вообще, в XVI в. история Венеры и Адониса была очень известна. Было несколько традиций интерпретации, в трагическом или комическом ключе. Динамизм, отчетливый эротический подтекст, красота образов сделали его излюбленной литературной основой. «Венера и Адонис» Шекспира, как мы знаем, была написана в 1592—1593 гг. и опубликована в 1593 г., это практически те же годы, что и Сидни, чуть позже. И собственно, по Шекспиру есть обширная исследовательская литература об источниках, которая мне сильно помогла. Но Шекспир как раз хорошо вписан в традицию такого рода поэм, в основном итальянских. «Адониса и Венеру» Лопе де Веги можно вспомнить. И была целая итальянская традиция «поэм Адонисова цикла» от Stanze nella favole d'Adone (1545) Лодовико Дольче (Lodovico Dolce) и L'Adone (1550) Джованни Тарчагноты (Giovanni Tarchagnota) до Adone (1623) Джамбаттисты Марино (Giambattista Marino). Они были известны в Англии: аллюзии на этот миф есть у Грина, Спенсера, Лоджа, Марло и других. В общем, это очень известный сюжет.

В изобразительном искусстве этот миф и эпизод с гореванием Венеры был не менее популярен. Очень много живописных и графических изображений существует. Например, к мифу обращались Джорджоне, Доссо Досси, Тициан, Тинторетто, Веронезе, Рубенс, Спрангер, Гольциус, другие художники пражской школы и школы Фонтенбло. Лука Камбьязо, судя по всему, был особенно увлечен сюжетом, разными его мотивами: и световые эффекты и chiaroscuro довольно близки Сидни.

Изображения горюющей Венеры были менее распространенным мотивом, чем Венеры умоляющей, но также нередким. Андор Пиглер в Barockthemen упоминает более 15 картин авторов XVI в., в основном итальянцев — часть утеряна12. Было создано несколько визуальных клише: Венера, находящая убитого Адониса; Венера в одиночку около его тела, стоящая или сидящая, часто в окружении нимф или пастухов; Венера у могилы Адониса (явно сливавшаяся слегка с Дианой у могилы Эндемиона).

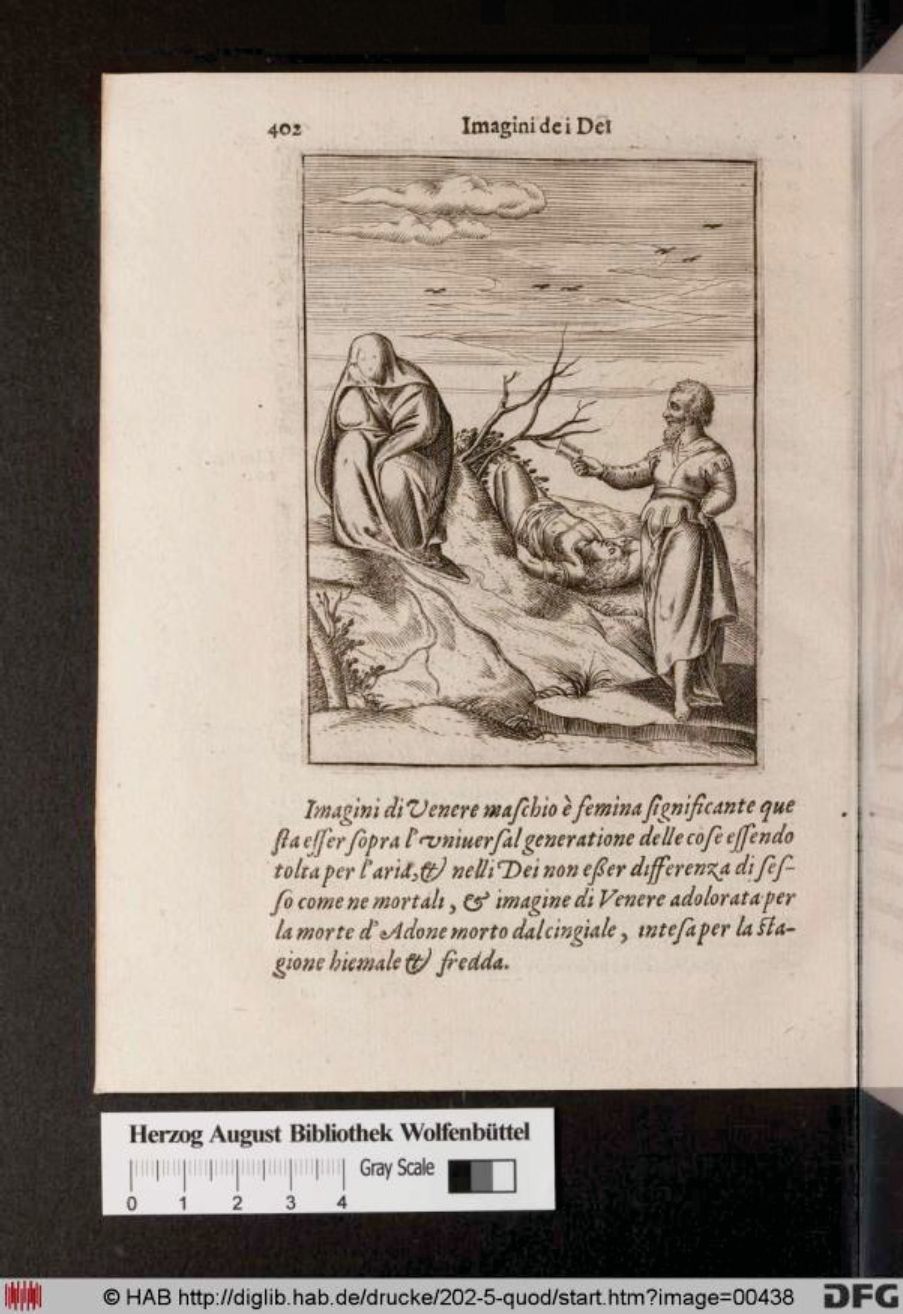

Рис. 3. Иллюстрация из издания: Cartari, Vincenzo. Le imagini de gli dei de gli antichi. Venetia: Deuchino, 1624

И если вот так напрямую сопоставлять сидневское описание, конечно, мы не найдем прямого соответствия литературным или визуальным источникам. Нет овидиевских деталей о буйной Венере. Нет пикториализма буколических поэтов. Нет сходства один-в-один с известными картинами.

Еще ряд источников — их можно назвать «частичными». Например, визуально этот экфрасис отчасти следует изображениям обнаженных и полулежащих Венер и не только Венер. Самые известные — это тициановские обнаженные, Венера Урбинская (1538, Уффици) или Венеры с лютеистами и органистами (Прадо, Берлин и т. д.) или его Даная в разных версиях.

Далее мотив вуали, которым Сидни был просто одержим в «Аркадии». И у него тоже есть масса визуальных источников, как в итальянском, так и в северном Возрождении. А самый интересный тут лично для меня — мотив покрывала как знака сильного горя, которое, по теории декорума, необходимо обязательно скрыть. Самое известное тут — это, конечно, миф о художнике Тиманте, который не смог нарисовать печаль Агамемнона по поводу жертвоприношения его дочери Ифигении (хотя смог изобразить горе ее дяди Менелая). И это обросло таким количеством интерпретаций в теоретических трактатах античности и Ренессанса, что мы не можем не думать, что Сидни их, конечно, в какой-то степени знал. Это было общим местом дискуссий Ренессанса о репрезентации в живописи, теории ut pictura poesis, споров о том, кто стоит выше — поэзия или живопись. Вообще, исследователи называют это «базовым мифом западного искусства», от Цицерона до Альберти и Вольтера. Бенедетто Варки, например, видел в неумении Тиманта нарисовать печаль подтверждение того, что искусство не может воспроизвести природу. Другие видели в этом хороший пример декорума или идеи о том, что искусство должно не только открывать, делать зримым, но и скрывать.

Параллельно — в трактатах о литературе (поэзии) — говорили об оболочке вымысла, сахарной, в которую облекают неудобную правду авторы литературных произведений. В общем, сам мотив вуали или шарфа у Сидни, который почти наполовину закрывал глаза Филоклеи, собственно, не без лукавства указывает на то, что это не просто описание конкретной картины — это вымысел, это часть теоретических споров эпохи, и это хорошее знание правил декорума (все-таки горе Филоклеи не такое большое, чтобы скрывать ее целиком).

И еще два источника, которые были известны Сидни — это изображения горюющих на саркофагах, в контексте горя об умерших и изображения Меланхолии. Последняя — очень глубокая и разветвленная ренессансная фигура и «протопсихологическая» теория. Ренессанс называют «золотым веком меланхолии»13. Ее изображали очень много, от Дюрера до Де Кирико уже в XX в. Иконография здесь тоже понятная, обычно это сидящая женщина, иногда под вуалью, иногда с рукой под подбородком, иногда полулежащая. И понятно, что между идеями печали, гореванием с вуалями на погребальных памятниках и меланхолией иконографически, визуально есть сходство, есть отличия.

Тема с печалью Агамемнона и Меланходией выводит нас к ренессансным мифографиям. Это книги, которые описывали и классифицировали изображения богов и героев — точнее, это были инструкции художникам и писателям, как их изображать. И полагались на них авторы очень сильно. Книги иногда с картинками, иногда без, но очень популярные в Европе периода Ренессанса и маньеризма Европе. Как я уже сказала, такие книги были только частью странной вселенной словесно-визуальных книг, встраиваясь в ряд эмблематик, книг костюмов, коллекций пословиц и пр.

Мифографии — иконографические мануалы, которые смешивали миллион разных источников, текстов и визуальных образов: античные мифы, Библию, цитаты из древних, средневековые тексты интерпретаторов мифов и христианства, а также источники в виде надписей на памятниках, скульптуры и медали (причем нередко известные только по описаниям античности) — такая сокровищница сюжетов и изображений, которые знал всякий с образованием, даже не обязательно университетским, просто школьным, grammar school. Начали это итальянцы, но в Англии были и свои авторы-подражатели — Стивен Бейтман (Stephen Bateman), автор The Golden Booke of the Leaden God-des (1577). Имитация и рекомбинация источников была связана для них с идеей креативности, творчества — что странно для нас14. Среди мифографов был и Боккаччо, хотя более известны в этой области труды Конти и Джиральди, и труд Рипы под названием «Иконология».

Так вот именно в мифологиях, точнее, в одной из них — в «Образах богов древности» Виченцо Картари, впервые изданном в Венеции в 1556 г., я нашла Венеру под покрывалом, горюющую об Адонисе.

Этот мотив, насколько я знаю, не особенно повторялся в изображениях и текстах. Иногда в иллюстрациях к «Метаморфозам» Овидия Венеру показывают с вуалью на голове, но лицо открыто. А вот статуи Венеры были очень, очень известны — и описывается, что они производили большое впечатление на зрителей, которые очень бурно на них реагировали.

Хотя теме статуи тут бы стоило уделить особое внимание, например, вспомнив, что эстетическое любование статуей выглядело иначе, чем сейчас, ее надо было ощупать. Также мы помним важность мотива ожившей статуи. Мне лично первым приходит в голову очень точное обращение с этой темой в «Зимней сказке» — в описании статуи Гермионы, «многолетнем и недавно законченном труде знаменитого мастера Джулио Романо». И там, со свойственной и Шекспиру, и «моему» Сидни иронией, тонкостью, игрой смыслами возникает тема «безыскусного искусства» и «естественного знака», что чему подражает. Я цитирую пьесу в русском переводе, переводе Левика: «Джулио Романо, который с таким совершенством подражает природе, что, кажется, превзошел бы ее, когда бы сам он был бессмертен и мог оживлять свои творения» — и «забывшись, можно к ней обратиться и ждать ответа». При этом у статуи морщины, которых герои «не припомнят».

Процитирую:

Леонт

Непостижимо! О прекрасный мрамор,

Когда б я мог услышать твой укор

И радостно воскликнуть: Гермиона!

Но ты молчишь, ты упрекать не можешь,

И тем вдвойне похож ты на нее.

Но все ж таких морщин у Гермионы

Я, Паулина, что-то не припомню.

Она здесь много старше15.(V, 3; пер. В.В. Левика)

И дочь стоит перед этой статуей «подобно живой статуе», а к статуе нельзя прикасаться, т. к. краски еще влажны. В общем, это все бесконечно обыгрывается в пьесе-сказке. И понятно, что статуя потом и оказывается живой женщиной Гермионой, кстати, дочерью русского царя.

Но, возвращаясь к примеру статуи у Сидни и подводя итог этой части исследовательской работы, я очень долго копала тогда, в начале 2000-х, выяснила, что единого источника нет — а перед нами экфрасис и «говорящая картина», берущие несколько источников и творчески их перерабатывающие. Это как игра — надо узнать как можно больше источников и их соединить в индивидуальном прочтении. Этот экфрасис включен в ряд других образов романа, где описания, сопрягающие слово и изображение, представлены на всех уровнях поэтики, все там блестит, сияет, автор упивается красивым и ужасным, блеск оружия подобен всполоху молнии, лучи из глаз героинь сияют незапятнанной добродетелью, современному читателю кажутся избыточными описания импрез и прочих кунштюков, но они вписываются в давнюю традицию. И с другой стороны, это включено в сложный теоретический дискурс о мимесисе как «говорящей картине» и эклектично-синтезирующем отношении к творчеству поэта (читай: литератора), который путем следования самим первоидеям, а не ухудшающей их реальности, улучшает мир в моральном плане и заставляет читателя одновременно почувствовать включенность в общую сокровищницу символов, цитат, мифов и опираться на индивидуальное, неленивое восприятие.

Проблема в том, что на этом, в общем, исследование можно и закончить. Делать дальше нечего. В рамках выбранных методологий — теории литературы и искусства, формального анализа текста, иконографического анализа и отчасти истории идей мы восстановили источники. Мы посмотрели, как они укладываются в систему взглядов эпохи, в ее двусмысленно-парадоксально-текучий взгляд на мир, в маньеристический mundus significans (выражение Томаса Грина — «vast, untidy and changeful») или «пространство, сотканное из примет и подобий» (Мишель Фуко). Укладываются они хорошо, полно, мы можем посмотреть на некоторые индивидуальные особенности автора — на этом, в общем, и все. В итоге я сделала несколько выступлений, опубликовала пару статей и отложила эту тему. А теперь я покажу, что может привнести в такое исследование выход за рамки не только определенных школ, а и гуманитарных наук в целом.

В следующий раз я взялась за это исследование в совсем других условиях и в другой парадигме. Начиная с 2000 г. я работала как критик в СМИ. Я писала иногда и про объекты XVI века, но в основном про современность и фотографию. Критика помогла мне освоить совсем другой способ контакта с эмоциональной составляющей в собственных текстах.

Искусствовед Джеймс Элкинс, каждый год проводивший в Чикаго семинар по какой-либо важной для современного искусствоведения тематике и публиковавший потом дискуссию, а также отзывы специалистов разных стран на нее и несколько установочных статей, выбрал в 2006 г. арт-критику основной темой года. Я была одним из экспертов, писавших отзывы. И тема о том, что критика иначе работает с субъективностью исследователя и с эмоцией, там также обсуждалась. Занятия наукой предполагают нейтральность позиции исследователя и отстранение от своих эмоций, критик работает наоборот — формулированием чувств, точнее, синтезом ощущений и знаний о предмете. Понятно, что тут есть, что сказать о том, должна ли гуманитарная наука быть отстраненной, возможно ли это — и в какой именно степени. Ведь мы работаем со «слабыми объектами», т. е. имеем дело не с внешними феноменами, а с внутренними. Но наше нахождение внутри объекта — не досадная оплошность, снижающая верифицируемость исследования и ставящая нас ниже естественных наук, а иной метод познания, включающий в науку те сферы, которые не включены в нее в других видах знания. Недаром Вильгельм Дильтей еще век назад хотел положить психологию в основание всех «наук о духе». Однако гуманитарное знание сейчас скорее подражает, естественным наукам. Мы берем тему, не задумываясь о том, какое влияние наша внутренняя жизнь оказывает на выбор объекта.

Это большая и важная проблема, для отдельного доклада. А также тут можно говорить о том, как сохранить глубину исследовательской работы при выходе, например, в область критики — вспоминая «Власть журналистики» П. Бурдье и его слова о специалистах, которые существуют между полей, не принадлежа ни к одному. В любом случае — так я выяснила, что можно писать тексты на стыке глубокой исследовательской работы и контакта с эмоциями. Сам Дж. Элкинс, кстати, считает, что особого образования для работы критика не нужно — туда идут люди, которые имеют тот же багаж знаний, что и ученые, но большую эмоциональность. Кроме того, увлечение критикой дало мне возможность освоить или хотя бы начать осваивать многие тексты критической теории, скажем, про визуальное, методологии работы с повседневностью, с современностью — например, исследования визуальности как междисциплинарную область, во многом противопоставляющую себя искусствознанию (хотя это противопоставление не всегда конфликт, часто — добавление методологий).

В 2007 г. меня позвали как автора в один из популярных психологических журналов. Им нужен был человек, который не имел бы психологического образования, но при этом имел гуманитарную университетскую степень и умел, как они это выражали, «хорошо писать». Я должна была ходить на некоторые тренинги по психотерапии, причем идентифицировать ведущих специалистов мне надо было самой. Так начался мой контакт с полем психотерапии. И в дальнейшем он перерос в научный интерес, интерес взаимный, междисциплинарный. В основном я стала интересоваться теми направлениями современной психологии и практической терапии, которые работают с художественным образом — арт-терапией, особенно арт-синтез-терапией, которая занимается стыком искусств, и юнгианским анализом, работающим с мифом. Я стала начиная где-то с 2009—2010 гг. выступать на конференциях в этих полях, делать совместную работу. Кроме того, мне стало интересным самой поработать с терапевтами, посмотреть особенности методологий на практике и соотнести это с некоторыми текстами, которые они пишут.

Оказалось также, что им очень интересен научный контакт с филологией и искусствоведением. В какой-то момент мы обсуждали мой возможный вклад в сборник статей по арт-терапии женской проблематики — и пришли к выводу, стоило бы описать те ощущения, которые я испытывала во время исследовательской работы и которые не попадают в мои итоговые научные тексты, т. к. им, по сути, нет места в существующей структуре гуманитарного научного дискурса. Закончив эту статью, я — неожиданно для себя — обнаружила новые пути исследования именно как гуманитарий. И одним из эпизодов, который я анализировала в этой статье, и был мой опыт работы с экфразой печали как Венеры у Сидни.

В рамках этого подхода я постаралась вспомнить и уделить внимание своим чувствам в момент работы с этим образом. Конечно, в ретроспективе могут быть искажения, аберрации памяти, но все же. Во-первых, я поняла, как странно эта экфраза сработала для меня самой — я была сильно подавлена в тот момент, а в процессе работы катарсически пережила и затем дистанцировалась от этого ощущения подавленности. У меня появилось чувство, что печаль составляет содержание моей жизни, но моя жизнь не равна печали. Т.е., говоря словами терапии, я испытала инсайт, постижение информации о своей жизни, но не разумом, а иначе, через синтез разрозненных хаотических ощущений, ушла от чувства всепоглощающей скорби или зияния, а также раздерганности. Подавленность была связана с некоторой личной ситуацией (и смерти в семье, и уход от родителей, разделение, начало взрослой жизни), и с механизмом, как я сейчас понимаю, работы гуманитария с длинными текстами, где не было места моей собственной эмоциональности, темпераменту.

Этот экфрасис был довольно точной, так сказать, диагностикой того, что я испытывала в жизни в этот момент. Меня также удивили параллели этой экфразы современным терапевтическим объяснениям причин и последствий невроза или депрессии (скрытое «под покровом», подавленное желание, неспособность невротической личности к близости и т. п.).

А, во-вторых, я осознала также странность того, что за столько месяцев работы над этой экфразой я так и не поставила перед собой вопрос — почему я ее выбрала. Ведь по сути, было очень понятно, что речь идет об образе, включенном в некоторый контекст работы с эмоциями шекспировского времени. В данном случае эмоции оказались возбужденными у меня, спустя четыре века, несмотря на хронологическую и научную дистанцию. Мне стало интересно — что же я такое воспроизвела четыре столетия спустя? И воспроизвела ли или это некоторая иллюзия? Можем ли мы тут вот так просто удалить историческую дистанцию в аффекте (дистанцию, которую Ренессанс, как мы знаем, как раз и установил)? И, возможно, мы недооцениваем вот это «аффективное прикосновение» к предмету, пересечение дистанции — отвергая его как неправильное с точки зрения методологии, мы загоняем его в тень. Механизм проекции, выбора объекта исследования в соответствии со своим душевным состоянием, выдвижение на первый план тех, а не других черт исторической эпохи присутствуют, но мы их не видим.

И тогда я постаралась с этим новым багажом методологии и взглядом вообще на наше поле вернуться к той же самой экфразе и провести здесь уже новую работу на стыке литературоведения и искусствоведения и психологии. Я приведу просто несколько примеров того, над чем я стала работать.

Замечу, кстати, что становление этих новых дисциплин, истории эмоций и теории аффекта, в гуманитарной науке совпало и с моим внутренним поворотом к контактам с психологами как иным и интересным полем.

Пример первый — меня заинтересовало более глубокое изучение экфрасиса с точки зрения эмоционального воздействия. Как его видели в шекспировскую эпоху? Подчеркивали ли там что-то связанное с эмоциями?

Выяснилось, что ренессансные деятели, опираясь на труды Аристотеля, предостерегали от злоупотребления экфразами — т. к. механизм их работы может слишком сильно обнажить душевное состояние автора.

Мне здесь были очень интересны исследования процесса обучения в грамматических школах (grammar schools) XVI в., которые, как известно, в начале века претерпели важную реформу — от средневекового образования к гуманистическому. И особенно внимание к эмоциональным аспектам этого образования.

Вообще, известно, что античный экфрасис как риторический прием был больше ориентирован на возбуждение эмоций читателя и — изначально — слушателя, чем на аккуратность в деталях, передаче деталей картины (даже если речь шла о реальном визуальном произведении). И в ораторских трактатах, еще античных, очень много обсуждалось, как возбуждать и имитировать эмоции аудитории. Ораторов учили чувствовать эмпатию, чувствовать в момент речи или письма настоящие эмоции, те самые, которые он собирался передать аудитории. И это было связано, в свою очередь, с визуальной составляющей. Соответственно, очень подробная теория декорума устанавливала правила, по которым надо было изображать каждую эмоцию и некоторые запреты — например, чтобы избежать излишней жестокости и насилия. Отсюда, собственно, покрывало Тиманта — создавались безопасные оболочки для переживания аффектов, к которым вас побуждали.

И вот это постоянное перевоплощение, эмоционирование, стремление почувствовать те аффекты, которые хочешь побудить при этом с сокрытием собственных чувств и под страхом физического наказания и разлученности с семьей на время обучения, как считает Линн Энтерлин16, приводило к очень странным эффектам и воспитывало определенные черты характеры. Соответственно, экфрасис был включен в очень сложную систему возбуждения эмоции у слушателя-читателя, и это достигалось посредством очень сильной вовлеченности его автора в процесс переживания аффекта, но в отведенных для этого рамках, что отчасти напоминает современную психотерапию.

Пример про роль знаков препинания, модернизированной и немодернизированной пунктуации я опущу по причине нехватки времени. Скажу только, что пунктуация шекспировского времени эмоциональнее, амбивалентнее и живее нашей, приведенной к единым правилам.

Наконец, третий пример — это метафоры и формулы пафоса. В экфрасисе шекспировской эпохи были также следы очень раннего синкретизма, неразделенности сознания и тела. Тут я просто отошлю вас к литературе об экфрасисе, его аффективной и кинестетической составляющей. Например, к мнению Ольги Фрейденберг о том, как происходило становление античной метафоры как переходного, промежуточного звена конкретикой и абстракцией, единичностью и всеобщностью, о следах раннего синкретизма в «конкретном до физичности» словесном мираже изображения — экфразе17. К работе У. Дж. Митчелла об «экфрастических эмоциях», с которой я, кстати, не со всем согласна18. О недавних попытках снова включить тактильность в исследования экфрасиса, например, у Сесилии Линде19.

Интересно, что я говорю о литературоведении здесь, потому что экфрасис чаще исследуют те, кто занимается текстом. Именно какими-то теоретическими вещами, попытками объяснить механизм работы. Те же, кто занимаются изображениями чаще исследуют экфрасис, скорее, как источник: говорят, что были такие картины, теперь утерянные, например.

В современной визуальной теории, занимающейся разными современными и «маргинальными» историческими визуальными объектами — не шедеврами — вообще больше литературоведов, чем искусствоведов. Причина этого — в истории дисциплин: искусствоведение — недавняя дисциплина и больше сосредоточившаяся на шедеврах, литературоведение — более старая, с более разветвленной теоретической базой и менее жесткая, на мой взгляд. Есть и исключения — например, Кейт Мокси, искусствовед, выпустивший в 2013 г. книгу, где много обсуждений Брейгеля и экфразы20. По его мнению, экфрасис просто «переводит» в слова потенциал изображения, обедняя его: он — то, что остается от изображения, когда мы его не понимаем. Это очень отличается от моих выводов про более сложную работу текста и изображения.

Но у искусствоведов есть, на мой взгляд, все-таки параллельный вход в исследование подобных экфрасисов, если идти от изображения — и это модель более сложная, чем просто противопоставление изображения и текста, невыразимости визуального и якобы полной логичности слова. Я имею в виду «формулы пафоса» Аби Варбурга и его атлас «Мнемозина».

Я напомню вкратце — хотя недавно мы слышали лекцию Карла Гинзбурга про некоторые аспекты «формул пафоса» и был доклад на конференции по эмблематике Антона Нестерова. Очень советую заинтересовавшимся также книгу Марины Торопыгиной и очень неплохую статью Ильи Доронченкова21. У нас эта концепция становится более известна, а на Западе в последние 10 лет — просто взрыв интереса к этой варбурговской теме. Варбург говорил о Ренессансе как об эпохе «великого переселения образов» и о воспроизведении античных выразительных жестов в визуальных образах Ренессанса. Обращая внимание на работы Боттичелли, Гирландайо, он заметил повторяющиеся мотивы — развевающиеся волосы, складки, стремительные движения. Сами эти мотивы, фигуры были заимствованы в античности — заимствуется, процитирую Доронченкова, «энергия, заключенная в капсуле стремительно движущегося тела», «языческая древность представала ныне не поставщиком прекрасных форм, а аккумулятором психического опыта». Позже он стал говорить о «формулах пафоса», Pathosformel (впервые в 1905 г. в работе о Дюрере). Хотя Варбург специально не давал определений нигде, по крупицам, разбросанным в текстах, можно восстановить, что это такое. Про механизм возникновения в древности, как его описывает Варбург, можно почитать в ряде работ.22 Эти формулы не просто «указывают на аффект, а несут его в себе»23.

Освоение вот этого взгляда — возможности видеть именно визуальное наследие, развитие образа в жестах, без слов, мне многое дало. Я покажу постер на конференцию в Оксфорде по иллюстрации в гуманитарных и естественных науках 2013 г., который мне помогал верстать художник, фотограф Александр Тягны-Рядно — т. е. человек, который привык идти от изображения, а не от текста. Сколько бы я ни изучала визуальные мотивы в этом экфрасисе — я все равно не видела некоторые параллели. Он сверстал постер за полчаса, показав, во-первых, именно переход жестов. И во-вторых, в центр поместилась обнаженная, а не фигура в меланхолии — а это было одно из главных моих открытий собственных: за всей печалью всегда есть ощущение, лично для меня, чего-то кроме нее. Радости, энергии, собственного тела.

Подводя итог, можно было бы еще поразмышлять о методологиях работы с бессознательным, с аффектом, с эмоциями или с субъективным опытом исследователя — которых масса, от «гуманитарного психоанализа» критической теории до феноменологии, от истории эмоций до теории аффекта, от практической психоаналитической терапии до нейронаук. Или скажем, есть феминистские исследования о том, как женщины-художницы работают с собственным телом, как его воспринимают, будучи не отстраненными от тела — тоже одна из методик. Эти методологии часто находятся во враждебных отношениях или просто не связаны друг с другом или опираются на представление друг о друге столетней давности, не зная современного развития. Но на этом я, пожалуй, остановлюсь.

На примере исследования двух конкретных объектов шекспировской эпохи я показала свой путь междисциплинарности, связанный и с развитием, пройденным науками за последние 20 лет — от классического и привычного нам литературоведения через освоение различных методологий смежных дисциплин истории и искусствознания (с варбургианцами, иконографией, гештальт-методом и формальным анализом) к овладению казавшимися чужими полями журналистики-критики, критической теории современных объектов и контакту с психологией и психотерапией в тот момент, когда в наших науках начали развиваться гибридные поля истории эмоций, теории аффекта, теории травмы, memory studies. И возврат обратно в литературоведение.

Возвращаясь на секунду к Варбургу, момент движения у него — это та модель, на которой строятся и мои собственные исследования. Он есть у него не только в визуальном, но и в работе с книгами в библиотеке Института Варбурга: где одна тема перетекает в другую, слово цепляется за слово. Модель взаимодействия слова и изображения, логики и аффекта в его психоистории гораздо более сложная, чем противопоставление. У Аби Варбурга очень много внимания уделяется движению — миграции образов между историческими эпохами или человеческой психики в искусстве от дионисийского к аполлоническому началу, между непосредственным, эмоциональным, чувственным опытом, телесностью, чистой визуальностью, неустойчивой памятью с ее аберрациями — и покоем, благоразумием, контролем, процессом письма и приведением в какой-то порядок изображений.

Я бы сказала, что мой опыт контакта и с дружеским альбомом на междисциплинарном пересечении и особенно экфрасисом шекспировской эпохи имел в себе элементы и того, и другого. Уход и возврат, попытка освоения нового — и синтез, сотрудничество с коллегами из других областей — и попытки возвращения материала назад. И модель междисциплинарности, как я ее вижу, — это углубление и потом скольжение по поверхности, кропотливое внимание к одному объекту — и выход к общей картине культуры или к обобщающей теории. А возможно, и постоянное движение между университетом и другими областями.

Примечания

1. Praz M. Studies in Seventeenth Century Imagery // Studies of the Warburg Institute. L.: Warburg Institute, 1939 [1934]. См. также: Emblemata. Handbuch zur Sinnbilldkunst des XVI und XVII Jahrunderts. Stuttgart, 1967; Морозов А.А., Софронова Л.А. Эмблематика и ее место в искусстве барокко // Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи. М.: Наука, 1979. С. 16.

2. Если считать первой английской книгой эмблем книгу Ван дер Нута: Van der Noot J. A Theatre for Wordlings. L.: Henry Bynneman, 1569.

3. Список английских книг эмблем до 1881 г. приведен в кн.: Bath M. Speaking Pictures. English Emblem Books and Renaissance Culture. L.; N. Y.: Longman, 1994. P. 282—285. В этот список не включены рукописные издания. Классической работой по английской эмблематике является книга: Freeman R. English Emblem Books. L.: Chatto and Vindus, 1948. См. также: The English Emblem and the Continental Tradition / ed. by P. Daly. N. Y.: AMS Press, 1988.

4. Цит. по: Шекспир В. Перикл, царь Тирский / пер. И.Б. Мандельштама // Шекспир В. Полн. собр. соч.: в 8 т. / под ред. А.А. Смирнова. М.; Л.: Academia, 1949. Т. 7. С. 536.

5. Musvik V. Word and Image: Andrea Alciato's Emblemata as Georg Dietrich Von Brandt's Album amicorum // Emblematica. 2002. Vol. 12. P. 141—164.

6. Хейзинга Й. Осень средневековья: в 3-х т. М.: Прогресс, 1995. Т. 1. С. 76.

7. Levy F.J. Sir Philip Sidney and the Idea of History // Bibliotheque D'Humanisme et Renaissance. 1964. Vol. 26. P. 616.

8. Moss A. Printed Commonplace-Books and the Structure of Renaissance Thought. Oxford: Clarendon Press, 1996. P. VIII.

9. Мусвик В. «Памятник вечный слез моих»: миф о Венере и Адонисе в «Новой Аркадии» Филипа Сидни // Миф в культуре Возрождения. М.: Наука, 2003. С. 276—284.

10. Sidney P. The Countess of Pembroke's Arcadia (New Arcadia) / ed. by V. Skretkowicz. Oxford: Clarendon Press, 1987. P. 321—322.

11. Duncan-Jones K. Sidney and Titian // English Renaissance Studies Presented to Dame Helen Gardner in Honour of Her Seventieth Birthday. Oxford: Clarendon Press; N. Y.: Oxford University Press, 1980. P. 1—11.

12. Pigler A. Barockthemen: Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts: in 2 Bänden. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956. Bd. 2: Profane Darstellungen. S. 239.

13. Starobinski J. History of the Treatment of Melancholy from the Earliest Times to 1900. Basel: Geigy, 1962.

14. См.: Knight J.T. Bound to Read: Compilations, Collections, and the Making of Renaissance Literature. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013.

15. Цит. по: Шекспир У. Зимняя сказка / пер. В.В. Левика // Шекспир У. Полн. собр. соч.: в 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 8. С. 113—114.

16. Enterline L. Shakespeare's Schoolroom: Rhetoric, Discipline, Emotion. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012.

17. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998. С. 250.

18. Mitchell W.J.T. Ekphrasis and the Other // Mitchell W.J.T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. P. 151—181. URL: http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/mitchell.html (дата обращения: 25.12.2015).

19. Lindhé C. «A Visual Sense Is Born in the Fingertips»: Towards a Digital Ek-phrasis [Электронный ресурс] // Digital Humanities Quarterly. 2013. Vol. 7. No. 1. URL: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/7/1/000161/000161.html (дата обращения: 25.12.2o15).

20. Moxey K.P.F. Visual Time: The Image in History. Durham, NC: Duke University Press, 2013.

21. Доронченков И.А. Аби Варбург: Сатурн и Фортуна // Варбург А. Избранные труды по истории искусства. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 7—48. (Сер. «Художник и знаток»); Торопыгина М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга. М.: Прогресс-Традиция, 2015.

22. См., например: Chare N. Encountering Blue Steel: Changing Tempers in Cinema // Visual Politics of Psychoanalysis: Art and the Image in PostTraumatic Cultures / ed. by G. Pollock. L.: I.B. Tauris, 2013. P. 190—207; Efal A. Warburg's Pathos Formula in Psychoanalytic and Benjaminian Contexts // Asaph. 2000. No. 5. P. 221—238.

23. Доронченков И.А. Указ. соч. С. 26.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |