Разделы

Счетчики

Глава XXXIХ. Характер Брута

Только такой наивный республиканец, как Суинберн, может думать, что Брут сделался главным действующим лицом вследствие политического энтузиазма к республике в душе Шекспира. Он, наверно, не имел никакой политической системы и в других случаях проявляет, как известно, чувства самой горячей преданности и любви к королевской власти.

Брут уже у Плутарха был главным лицом в трагедии Цезаря, и Шекспир последовал за ходом действительной истории у Плутарха под глубоким впечатлением того, что сделанная противно политическому смыслу попытка государственного переворота — вроде попытки Эссекса и его товарищей — является недостаточной для вмешательства в управление колесом времени, и что практические ошибки находят себе столь же жестокое возмездие, как и моральные, и даже гораздо более жестокое. В нем проснулся теперь психолог, и ему показалось завлекательной задачей исследовать и изобразить человека, охваченного миссией, к которой он по своей природе не способен. На этой новой ступени развития его приковывает к себе уже не внешний конфликт, лежавший в «Ромео и Джульетте» между влюбленными и их близкими, или в «Ричарде III» — между Ричардом и окружающими его, а внутренние процессы и внутренние столкновения жизни душевной.

Брут жил среди книг и питал свой ум платоновской философией; поэтому он более занят отвлеченной политической идеей республики, поддерживаемой любовью к свободе, и отвлеченным нравственным убеждением, что недостойно терпеть над собою властелина, нежели действительными политическими условиями, находящимися у него перед глазами, и значением перемен, происходящих в то время, в которое он живет. Этого человека Кассий настойчиво зовет стать во главе заговора против его благодетеля и друга, бывшего для него отцом. Этот призыв приводит в брожение все его существо, расстраивает его гармонию, навсегда выводит его из нравственного равновесия.

К Гамлету, одновременно с Брутом начинающему мелькать в душе Шекспира, точно так же тень убитого отца обращается с требованием, чтобы он сделался убийцей, и это требование действует возбуждающим, подстрекающим образом на его духовные силы, но разлагающим — на его натуру. Так близко соприкасается положение между двумя велениями долга, в котором очутился Брут, с внутренней борьбой, которую вскоре придется переживать другому герою Шекспира — Гамлету.

Брут в разладе с самим собой; вследствие этого он забывает оказывать другим внимание и внешние знаки приязни. Он чувствует, что его зовут другие, но не чувствует внутреннего призвания. Как у Гамлета вырываются известные слова: «Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?», точно так же и Брут содрогается перед своей задачей. Он говорит:

- Брут скорее согласится сделаться селянином, чем называться сыном Рима при тех тяжких условиях, которые это время, весьма вероятно, возложит на нас.

Его благородная натура терзается неуверенностью и сомнением.

С той минуты, как с ним переговорил Кассий, он лишился сна. Грубый Макбет лишается сна после того, как он убил короля, — «Макбет зарезал сон» — Брут, со своей тонкой, пытливой натурой, Брут, не хотящий действовать иначе, как ему велит долг, спокоен после убийства, но теряет сон до него. Мысль, его поглощающая, изменила весь строй его жизни; его жена не узнает его. Она описывает, как он не принимает пищи, не говорит и не спит, а только ходит взад и вперед, скрестив на груди руки и вздыхая, не отвечает на ее вопросы и, когда она повторяет их, с суровым нетерпением отказывается дать ей ответ.

Не одни только узы благодарности к Цезарю терзают Брута; более всего его мучит неизвестность относительно его намерений. Правда, Брут видит, что народ боготворит Цезаря и облек его верховной властью; но этой властью Цезарь никогда еще не злоупотреблял. Брут готов присоединиться к взгляду Кассия, что, отказываясь от диадемы, Цезарь, в сущности, ее желал, но в таком случае приходится считаться только с его предполагаемым вожделением:

«Цезарь же, если говорить правду, никогда не подчинял еще рассудка страстям своим. Но ведь известно уже и то, что смирение — лестница юных честолюбий». Значит, если Цезарь должен быть убит, так не за то, что он сделал, а за то, что он может сделать в будущем. Позволительно ли совершить убийство на этой основе?

Вариант у Гамлета будет выражен так: верно ли, что король убил отца Гамлета? Что если тень была обманчивый призрак или сатана?

Брут чувствует шаткость основы, чем более он склоняется к убийству как политическому долгу. И Шекспир не задумался наделить его, при всех высоких свойствах его души, сомнительной в глазах многих моралью цели, по которой необходимая цель освящает нечистое средство. Два раза там, где он обращается к заговорщикам, он рекомендует политическое лицемерие, как мудрый и целесообразный способ действий. В монологе:

- «Если то, что он теперь и не оправдывает еще такой враждебности, — она оправдывается тем, что всякое новое возвеличение его неминуемо приведет к той или другой крайности».

К заговорщикам:

- Пусть сердца наши, подобно хитрым господам, возбудят служителей своих на кровавое дело и затем, для вида, негодуют на них.

Это значит, что следует совершить убийство насколько возможно приличнее, а затем убийцы должны сделать вид, будто сожалеют о своем поступке. Между тем, как скоро убийство решено, Брут, уверенный в чистоте своих намерений, стоит гордый и почти беспечный среди заговорщиков, — слишком даже беспечный, ибо, хотя он в принципе не отступил от учения, что хотящий цели должен хотеть и средств, тем не менее, при своей любви к справедливости и своей непрактичности он содрогается перед мыслью употребить средства, кажущиеся ему чересчур низменными или не имеющими себе оправдания по своей беспощадности. Он не хочет даже, чтобы заговорщики произнесли клятву: «Пусть клянутся жрецы, трусы и плуты». Они должны верить друг другу без клятвенного уверения и хранить общую тайну без клятвенного обещания. И когда предлагают убить вместе с Цезарем и Антония, — предложение необходимое, на которое он как политик должен был согласиться, — то у Шекспира, как и у Плутарха, он отвергает это из человечности: «Наш путь сделается тогда слишком кровавым, Кассий!» Он чувствует, что его воля светла, как день; он страдает от необходимости заставить ее пустить в ход темные, как ночь, средства.

- О заговор, если тебе и ночью — когда злу наибольшая свобода — стыдно показывать опасное чело свое, где же найдешь ты днем трущобу, достаточно мрачную, чтобы скрыть чудовищное лицо твое?

В деле, торжество которого обусловлено убийством из-за угла, Брут всего охотнее желал бы одержать победу без умолчания и без насилия. Гете сказал: «Совесть имеет только созерцающий». Человек действующий не может иметь ее, пока он действует. Кто бросается в действие, тот отдает себя во власть своей натуре и посторонним силам. Он действует правильно или неправильно, но всегда инстинктивно, часто глупо, если возможно — гениально, никогда вполне сознательно, но с неудержимостью инстинкта, или эгоизма, или гениальности. Брут, даже и действуя, хочет остаться чистым.

Крейсиг и после него Дауден назвали Брута жирондистом, противопоставив его, как контраст, его шурину, Кассию, своего рода якобинцу в античном костюме. Это сравнение удачно лишь постольку, поскольку здесь подразумевается меньшая или большая склонность к применению насильственных средств; оно хромает, если мы подумаем о том, что Брут живет в разреженном воздухе абстракции, лицом к лицу с идеями и принципами; Кассий же, наоборот, в мире фактов, ибо якобинцы были, конечно, столь же упрямыми теоретиками, как любой жирондист. Брут у Шекспира — строгий моралист, крайне заботящийся о том, чтобы на его чистом характере не оказалось ни одного пятна, Кассий же, напротив, вовсе не тщится сохранить нравственную чистоту.

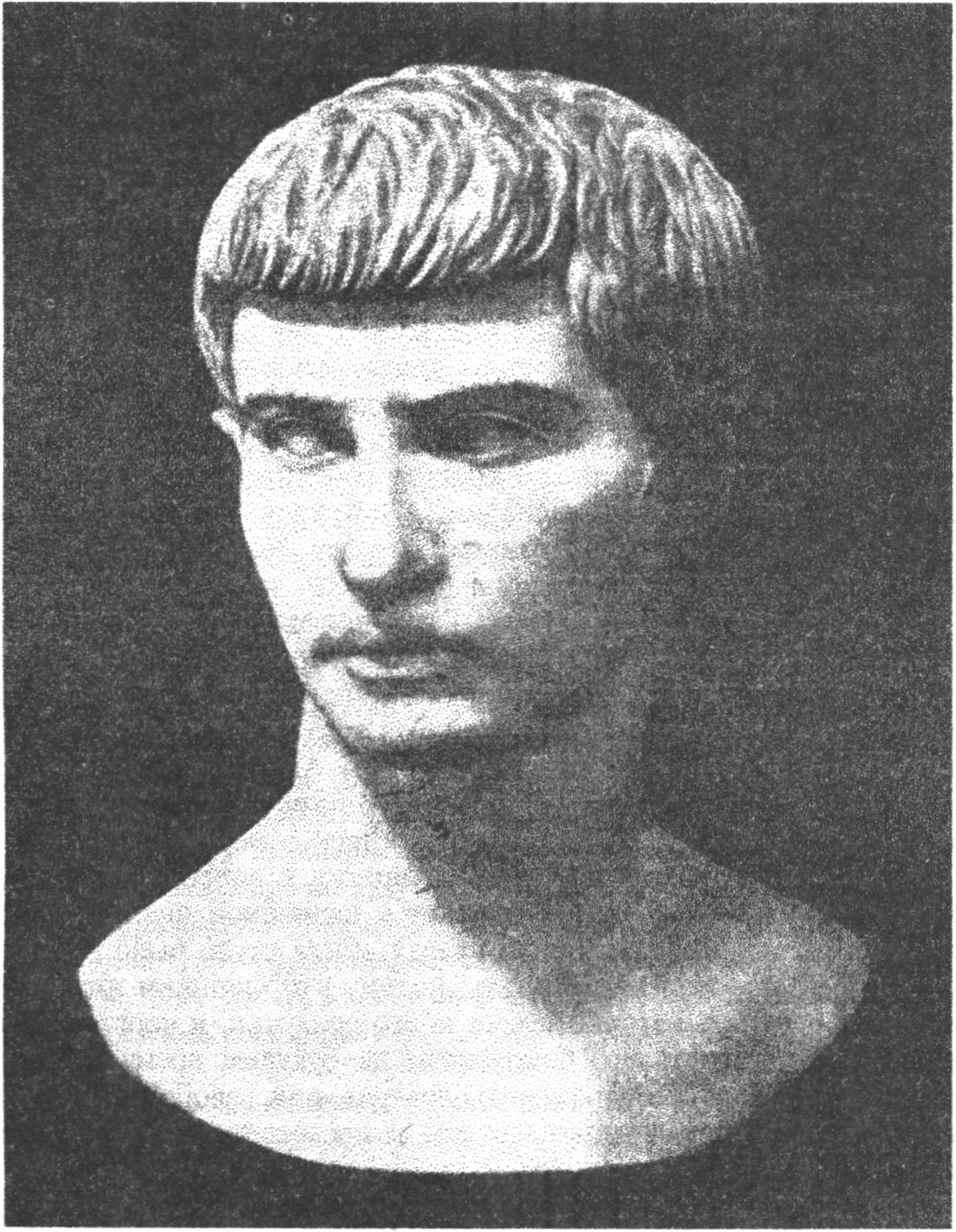

Марк Юний Брут. Античная статуя

Он прямо завидует Цезарю и открыто признается, что ненавидит его; однако он не низок, потому что зависть и ненависть поглощаются у него политической страстью в ее великом выводе. И в противоположность Бруту он хороший наблюдатель, сквозь слова и поступки людей он как бы проникает в их души. Но так как Брут, по своему положению близкого друга Цезаря, намечен вождем заговора, то его неполитичная, неблагоразумная воля постоянно одерживает верх.

Когда позднее Гамлет, столь преисполненный сомнения, ни на минуту не колеблется в вопросе о своем праве убить короля, то это объясняется тем, что этот случай был только что исчерпан в изображении характера Брута.

Брут — тот идеал, который жил в душе Шекспира и который живет в душе всех лучших людей, — идеал человека, в своей гордости стремящегося прежде всего сохранить руки свои чистыми и дух свой высоким и свободным, если бы даже таким путем ему пришлось видеть неудачу своих предприятий и крушение своих надежд.

Он не желает принимать от других клятву, он слишком горд для этого. Пусть они обманывают его, если хотят. Может статься, что этими другими руководит их ненависть к великому человеку, и что они радуются при мысли насытить свою зависть его кровью; Брут преклоняется перед этим человеком и хочет жертвоприношения, а не резни. Другие боятся действия, которое произведет речь Антония к народу. Но Брут изложил народу причины, побудившие его к убийству, так пусть же теперь Антоний скажет все, что может в пользу Цезаря. Разве не заслуживал Цезарь похвал? Он сам желает, чтобы Цезарь лежал в могиле, окруженный почестями, хотя и потерпевший кару, и он слишком горд, чтобы следить за Антонием, приблизившимся в качестве друга, хотя в то же время и старого друга Цезаря, и оставляет форум еще прежде, чем Антоний начал свою речь. Многим знакомы такого рода настроения. Многие совершали такого рода неразумные поступки, из гордости не заботясь о неблагоприятном, быть может, исходе, совершали их в силу антипатии к способу действий, внушаемому осторожностью, которая кажется низменной человеку высокой души. Многие, например, говорили правду, когда глупо было говорить ее, или пренебрегали случаем отомстить, потому что слишком низко ценили своего враг а, чтобы искать возмездия за его поступки, и через это упускали возможность сделать его безвредным на будущее время. Можно так интенсивно ощущать необходимость доверия или, наоборот, так интенсивно чувствовать ненадежность друзей и презренность врагов, что гнушаться всякой мерой предосторожности.

На основе родственного с этим инстинктивного чувства Шекспир и создал своего Брута. С примесью юмора и гениальности он был бы Гамлетом и становится Гамлетом. С примесью отчаянной горечи и презрения к людям он был бы Тимоном и становится Тимоном. Здесь, на высоте своей, он благородный, великий человек характера и человек доктрины, слишком гордый, чтобы хотеть быть осмотрительным, и слишком плохой наблюдатель, чтобы быть практичным; этот человек поставлен в такое положение, что не только жизнь и смерть для другого и для него самого, но благополучие государства, более того, судя по виду, благополучие цивилизованного мира зависит от решения, которое он примет.

Рядом с ним Шекспир поставил образ, представляющий его женский pendant, вполне подходящий к нему и слившийся с ним воедино, его двоюродную сестру и жену, его родственницу и возлюбленную, дочь Катона в супружестве с учеником Катона. Здесь и, несомненно, только здесь — поэт дал нам рисовавшуюся в его мечтах картину идеального брака.

В сцене между Брутом и Порцией поэт дал место мотиву, которым он уж пользовался однажды: мотиву озабоченной жены, умоляющей мужа посвятить ее в свои великие планы. В первый раз он встречается в первой части «Генриха IV», где леди Перси просит своего Генриха сообщить ей, что он замышляет. Екатерина делает здесь описание настроения и поведения Горячки, совершенно соответствующее описанию произошедшей в Бруте перемены, которое делает Порция. Притом же и у того, и у другого однородные намерения. Но леди Перси ничего не удается узнать. Ее Генрих, бесспорно, любит ее, любит ее временами, между двумя стычками с врагом, смелой и веселой любовью, но он любит ее без всякой чувствительности, и о каком-нибудь духовном общении между ними нет и речи.

Здесь, когда Порция просит своего супруга поведать ей причины своей печали, Брут, правда, сначала отвечает ей уклончиво ссылкой на свое здоровье, но когда она словами, которые Плутарх вкладывает ей в уста и античную откровенность которых Шекспир только смягчил немножко, настойчиво подчеркивает, что чувствует себя униженной этим недостатком доверия, тогда Брут дает ей искренний и прекрасный ответ. Когда же она затем (опять-таки по Плутарху) рассказывает ему о том, как однажды, чтобы испытать свою твердость, она вонзила себе нож в бедро и не испустила ни стона от боли, тогда он восклицает, повторяя слова, вложенные ему в уста у Плутарха: «О боги, соделайте меня достойным такой благородной жены!» — и обещает рассказать ей все.

Однако, ни Шекспир, ни Плутарх не находят благоразумным это чистосердечное признание. Ибо не Порция виновата в том, что не выдала всего. Когда наступит решительный момент, она не может ни молчать, ни владеть собой. Она обнаруживает свой страх и свою тревогу перед отроком Люцием и сама восклицает:

Дух у меня мужской, но силы женские.

Как трудно женщине хранить тайну! —

размышление, очевидно, принадлежащее не Порции, а составляющее собственную житейскую философию Шекспира, которую он не хотел оставить про себя. У Плутарха она даже падает замертво, так что ложная весть о ее кончине настигает Брута за минуту перед тем, как должно совершиться убийство Цезаря, и ему нужно все его самообладание, чтобы не изнемочь.

Из характера, которым Шекспир наделил, таким образом, Брута, вытекают две большие сцены, служащие фундаментом пьесы.

Первая — это чудесно построенная, делающаяся поворотным пунктом трагедии сцена, где Антоний, произнося с согласия Брута речь над трупом Цезаря, подстрекает римлян против убийц великого полководца.

С самым редким искусством Шекспир разработал уже речь Брута. Плутарх рассказывает, что Брут, когда писал по-гречески, старался усвоить себе сентенциозный и лаконический стиль, и он приводит ряд примеров этого стиля. Так, Брут писал самийцам: «Ваши соображения долги, действия медлительны — каков, думаете вы, будет конец их?», или в другом письме: «Ксантийцы, пренебрегшие моею кротостью, сделали свое отечество могилой отчаявшихся людей. Патарейцы, сдавшись, сохранили свою свободу и права. Выбирайте же теперь между здравым смыслом патарейцев и судьбой ксантийцев!»

Посмотрите, что сумел сделать из этих намеков Шекспир:

- Римляне, сограждане, друзья! Слушайте мое оправдание и не нарушайте молчания, чтобы могли слышать все; верьте мне ради чести моей и не откажите в должном уважении моей чести...

Если между вами есть хоть один искренний друг Цезаря, — я скажу ему, что Брут любил Цезаря не меньше его. Если затем этот друг спросит: отчего же восстал Брут против Цезаря? — я отвечу ему: не оттого, что я меньше любил Цезаря, а оттого, что любил Рим больше... —

и так далее в лаконическом стиле антитез. Шекспир сделал сознательную попытку заставить Брута говорить тем языком, который он выработал себе, и со своим гениальным даром угадывания воспроизвел греческую риторику Брута:

- Цезарь любил меня — и я оплакиваю его; он был счастлив — и я уважал его; но он был властолюбив — и я убил его. Тут все — и слезы за любовь, и радость счастью, и уважение за доблести, и смерть за властолюбие.

С необычайным и вместе с тем благородным искусством достигает он кульминационного пункта в вопросе: «Есть между вами человек столь гнусный, что не любит своего отечества? Есть — пусть говорит: только он и оскорблен мной», и когда в ответ раздается: «Никто, Брут, нет между нами такого», следует спокойная реплика: «А когда так, то никто и не оскорблен мной».

Еще более достойная удивления речь Антония замечательна, во-первых и прежде всего, сознательным различием в стиле. Здесь нет антитез, нет литературного красноречия, но есть красноречие устное, самого сильного демагогического характера; речь начинается с того самого пункта, где Брут оставил слушателей. Оратор в виде вступления категорически заявляет, что здесь будет говориться над гробом Цезаря, а не во славу его и при этом подчеркивает до утомления, что Брут и другие заговорщики — все, все благородные люди. Затем это красноречие вздымается, гибкое и могучее в своем хорошо рассчитанном crescendo, в самой глубине своей вдохновляемое чувствами, которые дышат пламенным энтузиазмом к Цезарю и жгучим негодованием на совершенное над ним убийство. Под впечатлением того, что Брут завоевал в свою пользу настроение толпы, насмешка и негодование сначала надевают маску, потом маска слегка, затем немного больше, затем еще больше приподнимается и, наконец, страстным движением руки срывается и отбрасывается прочь.

Здесь Шекспир снова сумел мастерски воспользоваться указаниями, хотя и скудными, которые дал ему Плутарх:

«По обряду и обычаю Антоний произнес надгробное слово над Цезарем, и когда увидал, что народ необычайно взволнован и тронут его речью, он внезапно к похвальной речи Цезарю присоединил то, что считал подходящим для того, чтобы пробудить сострадание и воспламенить душу слушателей».

Послушайте, что сделал из этого Шекспир:

- Друзья, римляне, сограждане, удостойте меня вашего внимания. Не восхвалять, а отдать последний долг хочу я Цезарю. Дурные дела людей переживают их, хорошие — погребаются часто вместе с их костями. Пусть будет то же и с Цезарем! Благородный Брут сказал вам, что Цезарь был властолюбив; если это справедливо — это важный недостаток, и Цезарь жестоко поплатился за него. Я пришел сюда с позволения Брута и прочих, потому что Брут благороден — таковы и все они: все они благородные люди, — чтобы сказать надгробное слово Цезарю. Он был мне друг, добр и справедлив в отношении ко мне; но Брут говорит, что он был властолюбив, а Брут — благородный человек.

Затем Антоний возбуждает сперва сомнение во властолюбии Цезаря, упоминает о том, как он отказался от царской короны, трижды отказался от нее. Разве же это было властолюбие? Вслед за этим он переходит к вопросу, что Цезарь ведь все-таки был когда-то любим, и ничто не запрещает оплакивать его. Потом, с внезапной вспышкой:

- О, где же здравый смысл? Бежал к безумным зверям, и люди лишились рассудка! Сердце мое в этом гробе с Цезарем: я не могу продолжать, пока оно не возвратится ко мне.

И вот следует призыв сострадания к этому величайшему мужу, слово которого еще вчера могло противостать вселенной, и перед которым теперь, когда он лежит здесь, самый ничтожный человек не хочет поклониться. Несправедливо было бы держать к народу подстрекающую речь, несправедливо относительно Брута и Кассия, «которые — как вы знаете — благородные люди» (вставленные слова звучат, как насмешка, покрывающая собой похвалу), нет, он скорее готов обидеть умершего и самого себя. Но вот у него пергамент, — он, конечно, не станет читать его вслух, — но если бы народ узнал его содержание, то бросился бы лобызать раны умершего и омочил бы свои платки в его священной крови. — И когда громкие требования узнать содержание завещания смешиваются с проклятиями убийцам, Антоний встречает их упорным отказом. Вместо того, чтобы приступить к чтению, он развертывает перед глазами народа продырявленный кинжалами плащ Цезаря.

Здесь у Плутарха стояло:

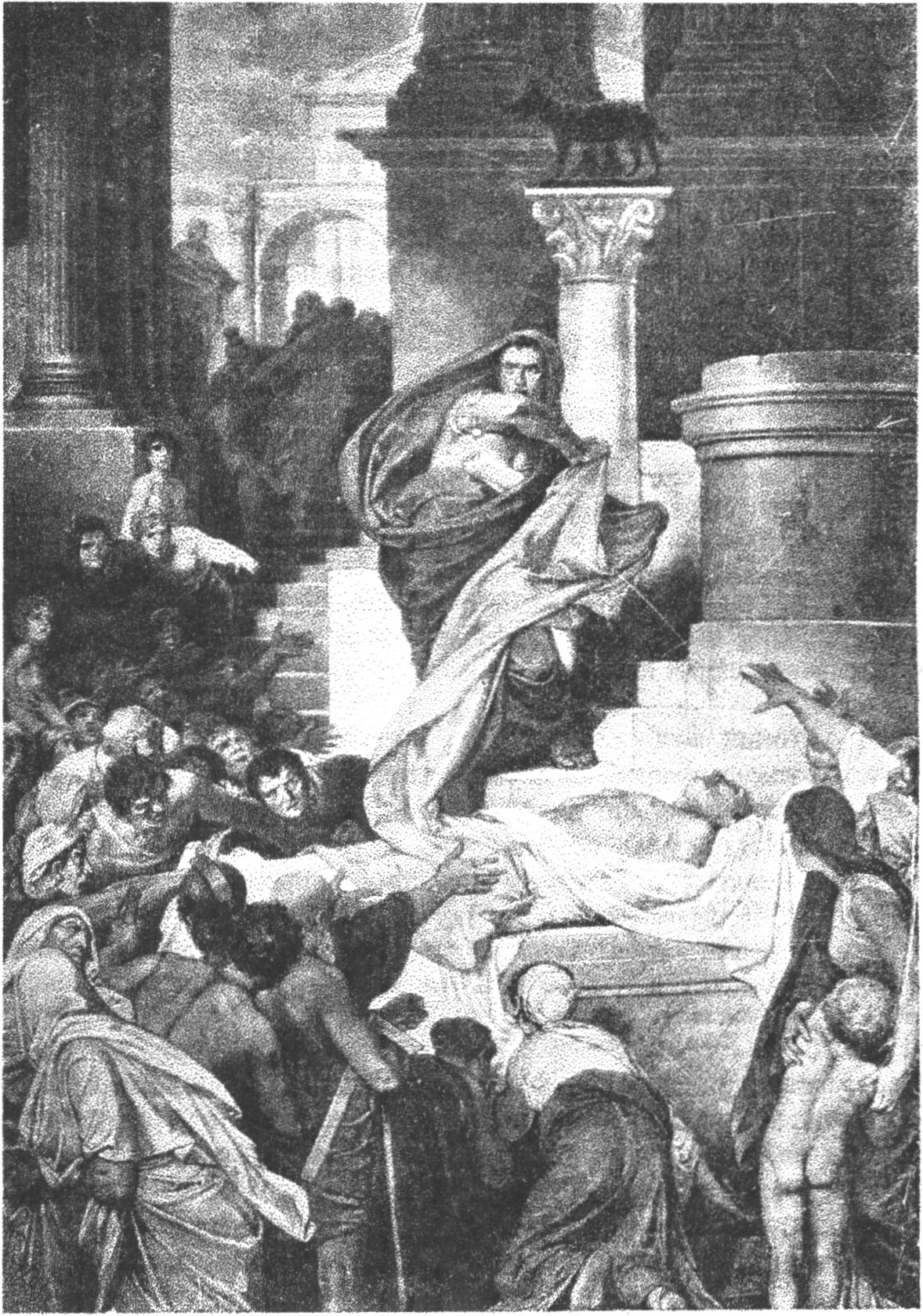

Речь Антония у трупа Цезаря. Картина Цика

«Напоследок он развернул плащ Цезаря, весь окровавленный и исколотый ударами кинжалов, и назвал виновников убийства злодеями и отцеубийцами».

Из этих немногих слов Шекспир создал это чудо разжигающего красноречия:

- Вы знаете эту тогу. Я помню даже время, когда Цезарь впервые надел ее; это было летним вечером, в его ставке, после победы над нервиенцами. Смотрите, вот здесь проник кинжал Кассия. Посмотрите, какую прореху сделал завистливый Каска. Сквозь эту пронзил его так любимый им Брут; видите ли, как хлынула кровь Цезаря, когда он извлек назад проклятое железо; точно как будто она бросилась в двери, чтобы удостовериться, действительно ли Брут постучал в них так неприязненно. Брут, вы знаете, был любимец Цезаря. Вы, о боги — свидетели, как сильно любил он его! Это был жесточайший из всех ударов, потому что, когда благородный Цезарь увидал, что и Брут разит его — неблагодарность, сильнейшая рук изменников, превозмогла: надорвалось доблестное сердце, он закрыл лицо тогой и пал к подножью Помпеевой статуи, с которой ручьями струилась кровь его. И как же гибельно это падение, сограждане! И я, и вы — все мы пали, и торжествует над нами кровавая измена! Вы плачете? Вижу, пробудилось сострадание в сердцах ваших; прекрасны эти слезы. О, добрые души, вы видели раны только цезаревой тоги — и плачете.

Смотрите, вот он сам, исколотый, как видите, изменниками!

Он открывает труп Цезаря. И лишь тогда следует чтение завещания, осыпающего население Рима дарами и благодеяниями, завещания, которое Шекспир прибавил от себя и приберег к концу.

Неудивительно, что даже Вольтер был так поражен красотой этой сцены, что ради нее перевел три первых действия драмы и сам написал, правда, весьма бесцветное, подражание ей в заключении своей «Mort de Cesar». По поводу ее же он в своем, посвященном Болингброку «Discours sur la tragedie» отзывается с таким восторгом и такой завистью о свободе английской сцены.

В двух последних актах Брут несет возмездие за свое деяние. Он участвовал в убийстве из благородных, бескорыстных, патриотических побуждений, но все же его не минует проклятие его поступка, все же он поплатится за него счастьем и жизнью. Это нисходящее действие в двух последних актах — как обыкновенно у Шекспира — производит меньше впечатления и меньше приковывает к себе зрителей, чем восходящее действие, наполняющее здесь первые три акта; но оно имеет одну содержательную, глубокомысленную, блестяще построенную и проведенную сцену, — сцену спора и примирения между Брутом и Кассием в четвертом акте, заканчивающемся явлением духа Цезаря.

Содержательна эта сцена потому, что дает нам всестороннюю картину двух главных характеров — строго честного Брута, возмущающегося средствами, которыми Кассий добывает себе деньги, безусловно, однако, необходимые для их похода, и политикой довольно индифферентного в нравственных вопросах Кассия, который, однако, никогда не преследует своей личной выгоды. Глубокомысленна она, потому что представляет нам неизбежные последствия противозаконного, мятежного действия: жестокость в поступках, бесцеремонность в приемах, апатичное одобрение бесчестного образа действий у подчиненных, раз узы авторитета и дисциплины порвались. Блестяще построена она, потому что со своими сменяющимися настроениями и своей возрастающей дисгармонией, которая под конец переходит во взволнованное и задушевное примирение, она драматична в самом высоком значении этого слова.

Что Брут являлся в мыслях Шекспира истинным героем трагедии, обнаруживается с самой яркой очевидностью в том, что он заключает пьесу похвальной речью, вложенной в уста Антонию в плутарховой биографии Брута. Я разумею знаменитые слова:

- Из всех заговорщиков он был благороднейший. Все они совершили свершенное ими из ненависти к Цезарю; только он один — из благородной ревности к общественному благу. Жизнь его была так прекрасна; все начала соединялись в нем так дивно, что и сама природа могла бы выступить и сказать всему миру: да, это был человек!

Совпадение между этими словами и прославленной репликой Гамлета прямо бросается в глаза. Всюду в «Юлии Цезаре» чувствуется близость Гамлета. Когда Гамлет так долго медлит со своим покушением на жизнь короля, так сильно колеблется, сомневается в исходе и в последствиях, хочет все обдумать и сам себя винит за то, что слишком долго раздумывает, это, наверно, зависит от того обстоятельства, что Шекспир переходит к нему прямо от Брута. Его Гамлет только что видел, так сказать, какая участь выпала на долю Брута, и этот пример не ободрителен ни по отношению к убийству отчима, ни по отношению к действию вообще.

Кто знает, не находили ли порой в этот период времени на Шекспира тревожные думы, под влиянием которых он едва был в состоянии понять, как может кто-либо хотеть действовать, брать на себя ответственность, бросать камень и заставлять его кататься, — в чем состоит всякое действие. Ибо, как только мы начнем размышлять о непредвиденных последствиях того или другого действия, о всем, что могут из него сделать обстоятельства, то всякое действие в более крупном стиле становится невозможным. Поэтому лишь самые немногие старые люди понимают свою молодость; они не посмели бы и не смогли бы еще раз действовать так, как действовали тогда, не заботясь о последствиях. Брут образует переход к Гамлету, а Гамлет вырос в душе Шекспира во время разработай «Юлия Цезаря».

Быть может, переход был такого рода: занимаясь этим Брутом, которому, подстрекая его к убийству, постоянно напоминают о Бруте Старшем, притворившемся безумным и изгнавшим тарана, Шекспир был вынужден остановиться несколько на этом образе, каким он обрисован у Ливия, образе, чрезвычайно популярном вообще. Но Брут Старший — это Гамлет перед Гамлетом, одно уже имя которого, найденное поэтом в одной старинной драме у Саксона Грамматика пробудило в нем известные настроения. То было имя, данное им своему мальчику, так рано отнятому у него смертью.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |