Разделы

Рекомендуем

• Надежные кровельные работы высокого качества для всех типов кровли . Компания «МОССТРОЙГАРАНТ» выполняет кровельные работы крыш любой сложности – от монтажа до ремонта. У нас прозрачный прайс на кровельные работы, а цена за м² остается одной из лучших в регионе.

Счетчики

Глава 7. Потрясатель сцены

Возблагодарим Господа за существование Филиппа Хенслоу. Не в пример многим людям, знавшим его лично, так как близко познакомиться с ним означало, главным образом, одалживать у него деньги. Типичный елизаветинский предприниматель скромного масштаба, он владел мастерскими по изготовлению крахмала, несколькими публичными домами, конторой ростовщика и театром. О его рождении и происхождении ничего неизвестно, кроме того, что его семья, должно быть, приехала из Хаунзлоу. Известно, что он умер в 1616 году, в том же, что и Шекспир. Всю жизнь он стремился заработать как можно больше денег и слыть человеком набожным, или, как некоторые сказали бы, ханжой. Содержание борделей наряду с восклицаниями вроде «Иисусе!» в его расчетных книгах могло бы поразить многих, кто не знает елизаветинцев, или англичан, в таком, как бы выразиться помягче, несовместимом деле. Но мы благодарим Господа за то, что он вел расчетные книги, пусть даже со всякого рода религиозными приписками. После изучения ранних лет жизни Шекспира, выслушивания посмертных сплетен и соединения сомнительных фактов, какое облегчение вступить в область театральной статистики: знать наверняка, что для обновления театра «Роза» в 1592 году Хенслоу купил две дюжины обточенных балясин лестницы за 2¼, и еще две дюжины со скидкой в фартинг, и что новый флагшток, развевающийся по ветру, с нарисованной на нем розой, стоил двенадцать шиллингов.

В новом 1592 году, когда Уилл Шекспир приближался к своему двадцативосьмилетию, в Лондоне было три здания театра. Возможно, моим замечанием, что новый, гордый своими победами Лондон являлся потенциальной публикой для Шекспира, я создал впечатление, что правители города с такой же любовью относились к театру, как их сограждане. Это неправда. Отцы Сити не доверяли театрам: они способствовали распространению чумы, там собирались всякого рода неуправляемые элементы, осмеивалась религия (игра, своего рода ложь, уже без того была огромным грехом) и мог быть нанесен ущерб общему облику столицы. Более того, театры часто рассматривали всего лишь как один из видов развлекательного комплекса — как в Парижском саду — наряду с травлей быков, медведей и горилл, чтобы пощекотать нервы, поднять шум и, главным образом, причинить ущерб достоинству высокомерного места торговли. Так что три театра Лондона находились за пределами города, в так называемом районе «вольностей»: «Театр» и «Куртина», оба к северу, в Шордиче, а «Роза» в Саутуорке, к югу от Темзы, неподалеку от Лондонского моста.

«Роза», с новой кровлей, заново оштукатуренная, перекрашенная, очищенная от ржавчины за общую сумму 100 фунтов, в феврале 1592 года была готова принять «слуг лорда Стренджа». Это была разношерстная труппа, которую часто вызывали, чтобы играть при дворе (четыре раза на последнее Рождество, дважды в этом году на Масленицу), и руководителем ее был самый искусный актер того времени — Эдуард Аллен. 19 февраля труппа открыла сезон комедией Роберта Грина — «Монах Бэкон и монах Банги». Театр был полон наполовину. Затем последовали анонимные пьесы: «Мьюли Мьюлоко», «Испанская комедия дона Горацио», «Сэр Джон Мандевилл» и «Гарри из Корнуэла». Была также трагедия Грина — «Orlando Furioso» («Неистовый Роландо»). Ни одна из них не сделала полного сбора, к несомненному неудовольствию Хенслоу. Но 26 февраля, в субботу, театр был набит битком на пьесе Кристофера Марло «Мальтийский еврей». В следующую пятницу, 3 марта, была представлена историческая пьеса, которая принесла самую высокую выручку за весь сезон. Она называлась «Генрих VI», и мы знаем, хотя публике это было неизвестно, что ее автором был Уильям Шекспир.

Эти голые факты как выписка из справочника. Шекспир присоединился к лучшей актерской труппе того времени между 1587-м и 1592 годом. Он покинул «слуг ее величества королевы», если какое-то время входил в эту труппу, вместе с Уиллом Кемпом, который стал теперь главным клоуном в труппе лорда Стренджа. Тарлтон умер, труппа «слуг ее величества королевы» находилась в упадке, будущее скорее принадлежало высокориторическому искусству, чем импровизациям, дурачествам и похотливым шуткам. Шекспир не только писал пьесы для труппы лорда Стренджа, он также играл, хотя, возможно, исполнял только роли глашатая, или четвертого дворянина, или пятого убийцы. Появлению «Генриха VI», новинки в марте 1592 года, должны были предшествовать сочинения самого разного рода: уходившие из репертуара пьесы заменяли другими, воодушевляя старую труппу свежими животрепещущими отзывами, подбрасывая ей новые риторические монологи, чтобы переполнялись чувствами легкие звездного исполнителя. Но «Генрих VI» показал публике «Розы», что появился новый человек, который был так же хорош, как Марло, и лучше, чем Грин; показал Аллену, что у него есть собственный создатель пьес, который способен охватить весь драматический диапазон; показал Хенслоу, что можно зарабатывать деньги на не имеющем ученой степени пришельце из Стратфорда.

Искусное объединение профессионализма с лукавым расчетом характерно для этой пьесы. Насколько такая комбинация вдохнула жизнь в «Генриха VI», можно оценить, если вспомнить о двух обстоятельствах: в какое время жил Шекспир и в каком состоянии находилась в те годы драма. «Генрих VI» — история далекого прошлого, но она рассказана так, что события, происходящие в ней, кажутся относящимися к 1590-м годам. Речь идет о враждующих группировках, которые раздирали Англию после смерти Генриха V, и о восхождении на трон юного короля, что привело к развязыванию войн между Розами. В пьесе также говорится о восстании Франции против английских правителей, коронации дофина в Реймском кафедральном соборе, необыкновенном военном успехе Жанны д'Арк, или La Pucelle. Героем исторической хроники является сэр Джон Толбот, который обращает в бегство войско Жанны, но умирает, когда Сомерсет и Йорк, которые не доверяют друг другу, отказываются объединиться и предоставить ему поддержку. Толбот — подлинный патриот, стоящий над эгоистичными группировками Алой и Белой розы, и его речи, хотя они не лишены остроумных каламбуров, от которых Уиллу никогда не удавалось избавиться, предвосхищают огнедышащее красноречие короля, которому, хоть он и умер в начале этой пьесы, предстоит вернуться к жизни позднее, в пьесе, целиком посвященной ему:

В военном оплошали мы искусстве! —

Оленей наших маленькое стадо

В ограду загнано, окружено

Собак французских лающею сворой!

...Пусть каждый жизнь свою продаст, как я, —

Найдут, что стоят дорого олени, —

Святой Георгий, Толбот, Бог и право!

Да осенит знамена наши слава!1

Антифранцузские настроения соответствовали духу времени, и дух противоборства, столь характерный для 1588 года, только усилил их. В 1589 году, после поражения Армады, угроза вторжения испанцев не исчезла, они готовы были предпринять новую попытку, если бы им удалось собрать флот у побережья Британии. Величественной сценой религиозной войны стала Франция, где Генрих Наваррский боролся против католической лиги, чтобы овладеть троном. Англичане поддерживали его деньгами и войском, направляя во Францию одну экспедицию за другой, в том числе и под командованием юного графа Эссекса, хотя им не удавалось добиться решительного результата. Каков бы ни был исход этой борьбы, католическая Франция была для драматурга превосходной, заимствованной у современности темой, особенно выигрышным было сожжение Жанны, как ведьмы, на костре. Уилл изучил кассовые ценности секса и садизма.

Он также научился писать великолепные речи. Томас Кид успешно подражал Сенеке в «Испанской трагедии» с большим-чем-в-жизни трагическим героем Иеронимо, одной из самых успешных ролей Аллена, и его западающими в память строками. Большинство культурных людей знали наизусть следующий отрывок:

Что за громкие крики срывают меня с жесткой постели,

И замирает мое трепещущее сердце от охватившего его страха,

Хотя еще никогда оно не боялось опасности?

Кто зовет Иеронима? Говори, вот я.

А также эти, где Иеронимо кричит убийце своего сына:

О очи! Нет, не очи — слез фонтаны,

О жизнь! Не жизнь — живущий облик смерти.

О мир! Не мир, но груда зол людских,

Сплетение убийств и злодеяний.

Доходчиво, но Уилл нуждался в большей утонченности, равно как и в эффектном выходе за пределы допустимого, ибо он уже способен оценить свои силы. И лучшим учителем для него был драматург Кристофер Марло.

Марло был того же возраста, что и Шекспир, но он раньше заявил о себе как в поэзии, так и в драме, и обладал уже определенной репутацией, и не только литературной. Он родился в Кентербери в семье сапожника, так что его окружение во многом напоминало то, в котором вырос Уилл, хотя семья Марло обошлась без дворянского вливания помещичьей крови каких-нибудь Арденов. Но Марло был достаточно состоятелен, чтобы отправиться в Кембридж, где вместе с другими способными студентами его завербовали в шпионы. Доказательства этого скудны, но нам так нравится думать. Прежде всего можно предположить, что Марло, будучи верным сыном Кентербери, имел честолюбивые помыслы, связанные с принятием духовного сана. Как часто случалось, во второй год его обучения в университете он был завербован агентами католицизма. Его заставили служить единственно истинной церкви и продолжать свои теологические занятия в Английском колледже в Дуэ или в Риме. Затем на сцене, вероятно, появились агенты секретной службы ее величества, под началом Уолсингема, и посоветовали ему продолжать слушать католические проповеди, собирая, таким образом, информацию в Риме или Дуэ о том, кого из католических ниспровергателей собираются переправить в Англию. Вероятно, это было патриотическое и благочестивое деяние, хотя, к несчастью, ее величество королева не выделяла крупных денежных пособий на эту ценную шпионскую работу, такого рода деятельность щедро не вознаграждалась.

Марло не принял духовного сана, но, как мы полагаем, продолжал шпионить. В Лондоне он пил, курил, выступал в защиту гомосексуализма (он как-то заявил, что только дураки не любят мальчиков и табак) и, более того, богохульствовал, утверждая, что Моисей был всего лишь плутом, чудеса Христа — чепуха, и, более того, что сам Христос был сексуальным извращенцем, который не отказывал себе в удовольствии побаловаться с любимым учеником Иоанном. Как ни странно, а, возможно, в этом нет ничего странного, Марло не посадили в тюрьму за его атеистические разговоры и за его пьяную жестокость (стражи порядка говорили, что они боятся его). Возможно, громогласное злопыхательство над священными предметами использовалось, чтобы скрыть другой вид деятельности, и Тайный совет, зная об этой деятельности, не трогал его. И человек, который писал пьесы и поэмы, был, конечно, не рядовым спившимся распутником, ожидавшим правосудия, или нытиком, разрушавшим свою печень.

Он был скорее лирическим, чем драматическим гением, и достоинство таких пьес, как «Тамерлан» или «Доктор Фауст», состоит скорее в оркестровом пространстве словесной музыки, и классический реквизит, покрытый толстым слоем пыли в руках рифмоплетов, которых научили только использовать его, у Марло превращается в воздух, огонь и горный хрусталь. Строки вложены в уста героев, переполненных жизненной силой, но едва ли они похожи на людей. Тамерлан, скифский пастух, становится покорителем Азии и совершает чудовищно жестокие поступки, в сравнении с которыми деяния маркиза де Сада весьма прозаически понятны. Тамерлан убивает всех девушек в Дамаске, заставляет турецкого султана служить ему скамеечкой для ног, потом сажает его в клетку, пока тот не разбивает себе голову об ее прутья, сжигает город, в котором умирает его любовница Зенократа, убивает своих собственных сыновей из-за якобы проявленной ими трусости, запрягает двух царей в свою колесницу и кричит:

Азийские балованные клячи!

Запряжены в такую колесницу

И, кучером имея Тамерлана,

За день вы двадцать миль всего прошли?

Он захватывает Вавилон и, прежде чем утопить всех его жителей в озере, пронзает стрелами его правителя. На одном из представлений публике пришлось стать добровольной участницей судебного разбирательства, так как в ребенка случайно попала стрела, выпущенная со сцены, и он погиб. И не нашлось желающих сказать, чтобы Марло вставил это в рукопись. При всей своей жестокости Тамерлан не может не быть лирическим поэтом:

И ангелы, что держат караул

У врат небес, велят бессмертным душам

Божественную встретить Зенократу2.

Богобоязненные современники не замедлили приписать атеистическую Machtpolitic3 Тамерлана их автору. И когда появился «Доктор Фауст», возникло предположение, что Марло был фантастично автобиографичен: он, как бесстрашный искатель последней правды и удовольствий, должен был бы продать свою душу Люциферу. Вновь появилась пьеса, действие которой распространилось на публику. На нескольких представлениях возникали настоящие дьяволы, чтобы помочь сценическому Мефистофелю. Появление призраков в Далвике так напугало актеров, что они провели ночь в молитвах и посте, а на следующее утро актер, который играл Фауста, поклялся основать колледж в этом самом месте и назвать его Колледжем Божьей благодати. Актером был Эдуард Аллен, а колледж все еще существует.

Эдуард Аллен, мастер перевоплощения, сделался неузнаваемым в образе Тамерлана Марло

Поэзия «Доктора Фауста» просто удивительна и компенсирует слабый сюжет и скучную клоунаду. Говорили, что большая часть пьесы является работой литературных поденщиков, но это не так:

Так вот краса, что в путь суда подвигла

И Трои башни гордые сожгла!

Елена! Дай бессмертье поцелуем!

Ее уста мою исторгли душу.

Смотри, она летит. Верни ее.

Равным образом не напоминает работу поденщиков и эта взволнованная речь Фауста:

О Боже! Боже! Не взирай так гневно!

Ехидны! Змеи! Дайте мне вздохнуть!

Ад мерзкий, не зияй! Прочь, Люцифер!

Я книги все сожгу! А! Мефистофель!..4

Помимо поэтического и драматического интереса, «Доктор Фауст» ценен как пособие для изучения противоречивости Марло. Если Марло был искренним атеистом, который верил, что «ад это сказка», зачем он тратил такое красноречие для показа реальности этого ада? Если, как утверждают некоторые, он действительно был человеком Ренессанса и проповедником безграничной свободы человеческого духа, почему он с такой тревогой ищет оправдания для отношения Бога к человеку, с почти проповедническим пафосом определяя границы человеческой гордыни перед божественным законом? «Доктор Фауст» мог написать закоренелый католик. Возможно, так и было: мы никогда не узнаем о Марло всей правды.

Пьеса, созданная в 1592 году, которая шла одновременно с «Генрихом VI», выявляет другие стороны Марло. «Мальтийский еврей» — пьеса о Варавве, богатом купце, который воплощает капиталистический аспект Ренессанса, как Фауст представляет дух исследования, а Тамерлан — блеска светской власти. Его история преподнесена в речи «Макиавелли» — не подлинного автора «Государя», но популярной елизаветинской пародии на него. Ник-коло Макиавелли был «Стариной Ником», самим дьяволом, духом абсолютного зла. Он воплощен в героях вроде герцога Гиза в «Парижской резне» Марло, человеке, который насмехается над религией и пойдет на все, чтобы достичь власти.

Но знай я, что французскую корону

Найду на высочайшей пирамиде,

Туда б я иль дополз, срывая ногти,

Или взлетел на крыльях честолюбья,

Хотя бы рисковал свалиться в ад5.

Вновь ад. Еврей Варавва встречает весьма осязаемый ад на сцене. Мальтийские рыцари отбирают все его богатство, чтобы заплатить выкуп туркам, в основном по просроченным платежам. Варавва вступает на долгий путь отмщения. Его жестокость меньшего масштаба, чем у Тамерлана, но ему это можно простить, поскольку Мальта занимает на карте гораздо меньше места, чем Азия. Все же он отравляет целый женский монастырь, ухитряется сделать так, чтобы два любовника его дочери убили друг друга, и, наконец, предлагает устроить резню вождей вторгшихся турок и зверски перебить турецкие войска в монастыре. По его приказу некоторых его врагов должны бросить в котел с кипящим маслом, но, благодаря хитрости правителя Мальты, он сам попадает туда.

И если б спасся сам от западни,

Погибли б все: и христиане-псы,

И вы, язычники турецкой веры!

Но вот уж слишком сильно жжет огонь,

Неся неодолимые страданья...

Жизнь, умирай! Лети, душа! Конец6.

Это неправдоподобно длинная речь для умирающего, но так многое у Марло неправдоподобно, если смотреть на происходящее с точки зрения драматического натурализма. Т.С. Элиот предположил, что ужасы Марло имеют комический характер, что техника преувеличения преднамеренно поставлена на службу философии, что, хоть и кажется, что человек поднимается до героического уровня, никогда прежде не виданного в литературе, в действительности автор с потрясающей изобретательностью, но без вдохновения низводит его до чудовища. И даже в описательных отрывках, где мы имеем право ожидать трезвой констатации факта, стремление к гиперболизации (которая может быть чертой лирико-риторической способности) берет верх:

Я поднялся

И, глядя с башни, видел

Детей, плавающих в крови своих родителей,

Обезглавленные тела свалены в кучи,

Полумертвых девушек волокут за золотистые волосы

И с размаху насаживают на острие пик,

Старики, проткнутые насквозь мечами,

На коленях умоляют греческого воина о милосердии,

А он стальной секирой извлекает их мозги.

Это Эней рассказывает о взятии Трои героине — «Дидоне, царице Карфагена». Мы не можем относиться к этим зверствам так же серьезно, как она, поскольку они слишком барочны, слишком расчетливо организовано нагнетание ужаса: эти барахтающиеся в крови дети, эти белокурые девственницы, один греческий воин, пронзивший множеством секир нескольких стариков. Это черная комедия.

Истоки шекспировского искусства надо искать не у Марло. Они были слишком разные по темпераменту. Это Бен Джонсон, как мы увидим позднее, ведет свою родословную от Марло к своего рода сатирической комедии, которую никогда не испытывал желания написать Шекспир. Но Марло мог одарить Уилла моделью для организации слов в высокопарные речи; Марло, непревзойденный создатель фраз, был мастером декламации, легко переходя от лирической к бьющей в барабаны риторике. В одной ранней пьесе, возможно созданной в хронологическом порядке до «Генриха VI», но не включенной в список постановок «Розы» вплоть до конца 1592 года, Шекспир сознательно попытался довести ужас до предела и создать макиавеллевский характер, который должен был превзойти в напыщенности любого героя Марло. Эта пьеса — «Тит Андроник».

Когда не так давно в Лондоне возобновили эту постановку, некоторые зрители покидали зал в приступе тошноты, а одна дама упала в обморок. Шекспир хорошо усвоил безвкусные приемы «Испанской трагедии», в которой Иеронимо откусывает себе на сцене язык, и он, вероятно, видел казни в Тайберне. Если любители ужасов подумали, что они могут чем-то воспользоваться, тогда пусть берут сцену, в которой два брата насилуют молодую женщину на трупе ее мужа, убитого ими, а чтобы она не могла раскрыть имен своих насильников, они вырезают ей язык и отрубают руки. Позднее она выведет их имена на земле палочкой, зажав ее в своих култышках, и ее отец приступит к отмщению. Прежде всего он убивает насильников, а затем, зажарив их плоть в пироге (кости пускают на муку, трудоемкое, но изобретательное решение вопроса), преподносит это угощение их матери, ибо именно она придумала, среди прочего, этот отвратительный план с двойным изнасилованием. И в пьесе есть Арон, мавр, который наградил эту женщину черным выродком, и он занимает достойное место в происходящих на сцене зверствах. Он кончает свою жизнь, как варвар, не раскаявшись и богохульствуя:

Жалею лишь о том, что сделал мало.

Кляну я каждый день, — хоть дней таких

Немного в жизни у меня бывало, —

Когда бы я злодейства не свершил...

И тысячу я ужасов свершил

Так, невзначай, как убивают муху;

Но лишь одно мне сердце сокрушает:

Что в тысячу раз больше не свершу7.

Вот уж, действительно, так и не раскаялся.

Я не вижу в этой невероятной работе ничего, кроме насмешливо-иронического языкового (или языкового, возникшего из насмешливого) упражнения в передаче ужаса и мести, которое Шекспир, не набравшийся еще опыта в этом деле, не мог принимать всерьез, имея в виду только кассовые сборы. Это другая сторона той монеты, на которой выгравирована «Комедия ошибок»: бесчувственная, изобретательная, неправдоподобная путаница, не блещущая особым дарованием, в которой нет, как у Марло, необычного великолепия.

«Слуги лорда Стренджа» играли от начала февраля до закрытия театров в июне сто пять дней. «Генрих VI» принес наибольшие сборы, и было установлено, что его пришли посмотреть десять тысяч зрителей. Пьесы Грина давали небольшие сборы, и Грин был возмущен, хотя не имел на это никакого права, поскольку открыто заявлял о своем презрении к сцене. Он не имел ни малейшего желания, по его словам, видеть свои стихи «выплеснувшимися на сцену в трагедии на котурнах, где каждое слово заполняет рот, как звон колокола церкви Сент-Мари-он-Боу, вызывающий на бой Отца Небесного с этим атеистом Тамерланом». Он всегда хотел быть создателем великой литературы для избранных читателей, однако ему пришлось заняться тем, что давало возможность заработать на жизнь: пьесами и памфлетами. Но Грин совершил ошибку, посчитав, что публика состоит из дураков и что неискренность, невысокое мастерство и неправдоподобность сюжета и характеров героев могут произвести на нее впечатление. С другой стороны, публика должна быть благодарна автору за объедки эрудиции, которые бросил им магистр гуманитарных наук:

Благородный господин, чьи победы на поле любви

Столь же велики, как победы Цезаря на поле брани,

Маргарет, с такой же мягкой и нежной душой,

Как у Аспасии, чей облик запечатлел сам Кир,

Благодарит тебя.

Произносящая эти строки — простая деревенская девчонка из Фрессингфилда, в которую влюбляется принц Уэльский в «Монахе Бэконе и монахе Банги». В комедии есть прекрасные лирические всплески, и в сцене с двумя волшебными монахами имеется трюк, основанный на научном вымысле, но тем не менее все это недостаточно хорошо.

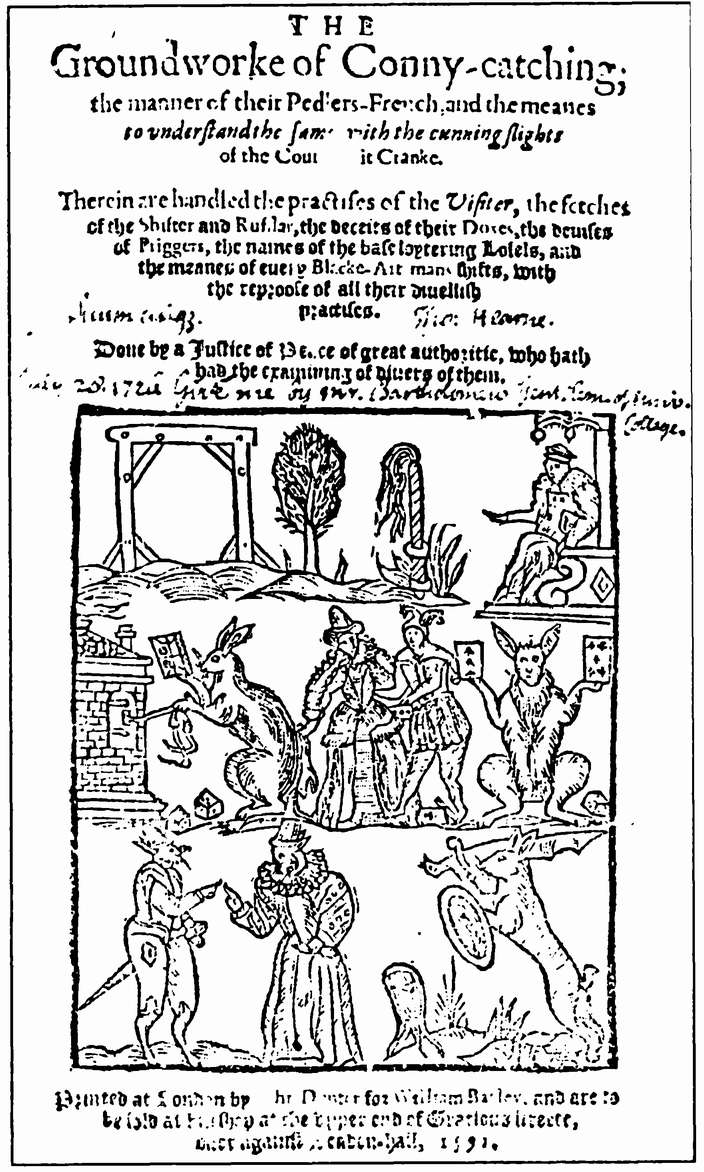

Судьба Роберта Грина печальна. Он был почти на шесть лет старше Шекспира, красив, хорошо сложен, с неухоженной рыжей бородой. Он получил степени магистра и в Оксфорде, и в Кембридже, но не завоевал положения в обществе. В 1592 году, в последний год своей жизни, он опустился до заурядного литературного поденщика, создателя истории лондонского преступного мира, выпуская один за другим памфлеты о мошенниках, шулерах и содержательницах публичных домов Лондона, которые он знал хорошо, слишком хорошо. У него был поклонник, вор-кар-манник, по прозвищу Болл Нож, который ловко орудовал кинжалом, когда его хозяину угрожал один из кредиторов. Однажды, когда ему вручили приказ о явке в суд, Грин заставил прислужника съесть его, восковую печать и все остальное с пустого блюда в таверне. У него была жена, но он жил с сестрой Болла, опустившейся шлюхой, которая подарила ему потомка, получившего имя Фортунат. Грин слишком много пил, и памфлеты вроде «Замечательного разоблачения мошеннического промысла» и двух частей «Ловли кроликов» писались, чтобы хватило на кварту эля или бутылку рейнского вина. Его печень и почки вышли из строя, и он предался сентиментальным сожалениям о своей потерянной жизни. Хочется верить, что открытия в области лондонских преступлений, которым посвящены его последние памфлеты, сделаны им не в погоне за сенсацией, но из искреннего желания преподать наглядные уроки излишне доверчивым людям. Грин вырос в набожной семье, но нет ничего благочестиво худосочного в его работе, написанной в последнее лето его жизни. Он обладал энергичным стилем, и его все еще приятно читать.

11 июня вспыхнул бунт в Саутуорке. Утром люди гофмаршала, жестокие стражи порядка, арестовали слугу валяльщика, не предъявив ему никакого обвинения, и бросили его в тюрьму, которую называли Маршалси. В полдень театр «Роза» поставил новую пьесу под названием «Как можно распознать мошенника», за которой следовал танец, или короткий непристойный фарс, придуманный Уиллом Кемпом. Театр был битком набит подмастерьями, возмущенными своевольной жестокостью слуг рыцаря, и после представления они отправились требовать освобождения заключенного из тюрьмы. Люди гофмаршала ворвались в толпу с кинжалами, а некоторые и со шпагами, но встретили ожесточенное сопротивление. Прискакал лорд-мэр со своими людьми, и порядок был восстановлен. Совет серьезно отнесся к этому инциденту, посчитав, что театры представляют опасность для общества, поскольку являются местами свободных сборищ, в особенности неуправляемых подмастерьев, и приказал не показывать больше пьес вплоть до следующего Михайлова дня, 29 сентября. Актеры уехали на гастроли. Насильственное закрытие «Розы» оказалось благим делом, так как лето выдалось жаркое и сухое, город был перенаселен и лишен притока свежего воздуха, в результате чего началась эпидемия чумы.

Р одившийся под несчастливой звездой Роберт Грин написал памфлет «Ловля кроликов» не для того, чтобы уберечь кроликов в человеческом обличье от потери их шкурок, но для того, чтобы добыть себе срочно денег на склянку вина

Грин остался один в убогом жилище, с непрерывно бранящейся любовницей, орущим отпрыском и сознанием того, что дела его плохи. Он пьянствовал с Нэшем, еще одним памфлетистом, возможно, более талантливым, чем Грин, и жадно поглощал маринованных селедок. Его тело начало распухать, но ему все еще приходилось заниматься нищенски оплачиваемой писаниной. Актеры уехали, и он с небезосновательной горечью жаловался на их неблагодарность. Они приходили к нему просить пьесы, и он писал пьесы, а они, сделав на его пьесах деньги, отбывали верхом на своих конях в провинции, чтобы заработать там на его пьесах еще больше денег. А он тем временем прозябал в полном одиночестве среди вшей, блох и запаха городских отбросов.

Красота всего лишь цветок,

Который завянет от морщин;

Блеск молодости унесет порыв ветра;

Королевы умирают молодыми и прекрасными;

Смерть закрыла глаза Хелен;

Я болен, я должен умереть.

Господи, смилуйся над нами!

Стихи Нэша, но сам Нэш оставил вонючий Лондон. Грин смотрел на свое тело и видел результаты скоропалительной водянки. Всю скопившуюся в нем горечь он излил на один образ: это спокойный полуграмотный насмешник из какой-то варварской провинции. Горечь вылилась в открытом письме, которое он написал своим товарищам по университету, финансовым неудачникам, великодушным людям, которые откормили жадных на игру актеров. Он предупреждал их, чтобы они остерегались актеров, и нападал со всей полнотой возмущенного сердца особенно на одного актера:

«Да, не доверяйте им, ибо среди них завелась одна ворона-выскочка, разукрашенная нашим опереньем. Этот человек «с сердцем тигра в шкуре лицедея» считает, что также способен греметь белыми стихами, как лучший из вас, тогда как он всего-навсего «мастер на все руки», возомнивший себя единственным потрясателем сцены в стране. О если бы мне удалось вложить в ваш редкий ум стремление использовать свои способности в более прибыльных областях, и пусть те гориллы подражают вашей пошлой изысканности, никогда больше не знакомьте их с вашими великолепными находками»8.

Эти строки, как и более ранний список пьес, нуждаются в неторопливом анализе. Один факт в списке пьес требует особого внимания. Дело в том, что вторая часть трилогии «Генрих VI» была поставлена до 11 июня, так как здесь Грин пародирует строку из нее. Плененный герцог Йоркский характеризует мстительную королеву Маргариту так: «Ты злей волков, французская волчица, и твой язык ехидны ядовитей!» — и несколькими строчками ниже говорит: «О сердце тигра в женской оболочке!» «Johannes factotum», Иоганнес Фактотум, «мастер на все руки», отсылает нас к подштопывающему пьесы, наскоро сколачивающему речи, участнику массовых сцен Уиллу, который сейчас процветает, превратился в драматического поэта, чьи стихи заучивают наизусть, в том числе даже его соперник, возмущающийся, что они таковы. «Потрясатель сцены» — одна из тех ревнивых переделок великого имени, на которую великое имя, кажется, само напрашивается: различные модификации этого имени используют сегодня: Shakebag (Потрошитель сумок), Shagbeard (Лохматая борода) и даже, возможно, Shagnasty (Волосатый подонок) для прозвищ тех, кого ненавидят, чьи имена не Shakespeare (Шекспир — Потрясающий копьем). В целом этот опус — милый образчик инвективы, но все написанное в нем очень несправедливо. Автор предполагает, что эта сельская ворона без ученой мантии выщипывает из меха университетского капюшона самое лучшее и одевается в это, в то время как Уилл занят совсем другим: он стаскивает в общий котел все достижения поэтической драмы, одинаково ценные для всех людей, даже если у них нет читательского билета или диплома об образовании. Подлинную горечь, однако, автор испытывает при мысли, что люди с университетским образованием не сумели захватить популярный театральный рынок и что его будущее, кажется, принадлежит выскочкам, закончившим только грамматическую школу.

Следует быть справедливыми к Грину, он не опубликовал этот очень личный выпад. Он умер 2 сентября, глубокой ночью, оставив много бумаг, на которые поспешно слетелась стая издающих книги невежд. Конец Грина был патетичен, и Шекспир, вероятно, думал об этом, когда в «Генрихе V» описывал смерть Фальстафа. Хозяйка постоялого двора, где жил Грин, миссис Айзем, рассказала, как он кричал, умоляя дать ему пенни на склянку мальвазии, как он обовшивел, как его камзол, ножны и шпага были проданы за три шиллинга, а его погребальный саван и похороны обошлись в десять шиллингов и четыре пенса. Грин оставил письмо, адресованное жене, прося ее во имя милосердия и прежней любви заплатить его долги хозяевам постоялого двора, так как если бы они «не пришли мне на помощь, я бы умер на улице». Миссис Айзем, не совсем ясно понимая, что нужно поэту, увенчала голову несчастного лавровым венком.

Райт, Берби и Четл, обнаружив среди бумаг покойного такой выгодный для печати материал, прибрали его к рукам. Четл, настоящий «мастер на все руки» в книжной торговле, готовый писать, печатать, ставить пьесы или делать со словами все, что может принести деньги, подготовил книгу под именем Грина к 20 сентября: материал с пылу с жару, прямо из могилы в церковном дворе Бедлама. Книга получила название «На грош ума, купленного за миллион раскаяний», и в ней было зафиксировано нападение на Shake-scene (Потрясателя сцены), ворону-выскочку, к удовольствию врагов восходящей звезды. Берби запоздал с «Покаянием Роберта Грина, магистра искусств». Оно вышло из печати только 6 октября, когда Грин покоился в могиле уже целый месяц.

В том октябре 1592 года «слуги лорда Стренджа», вернулись, вероятно, в Лондон. 22-го была свадьба: Нед Аллен женился на Джоан Вудворд, падчерице Хенслоу. В финансовом отношении это был выгодный брак: возможно, Аллен получил какую-то часть безусловного права собственности на недвижимость «Розы». На празднике Шекспир, должно быть, размышлял над нападением Грина со смешанными чувствами. Он удостоился получить порцию яда от умирающего поэта; он завоевал столь высокое положение, что заработал зависть; над ним могли подсмеиваться («Вот он идет, Потрясатель сцены, ворона-выскочка — кар-кар-кар. Как твои дела, Мастер на все руки?»); благородное имя впервые появилось в печати в позорно искаженном виде: его отцу это было бы неприятно. Он не желал зла Роберту Грину — он даже купил бы ему склянку вина и одолжил бы серебряную монету в четыре пенса, не требуя возврата. Все это дурно пахло, и можно предположить, что Уилл искал способа, как отмыться от этой грязи: пойти к Четлу и высказать свои соображения.

В декабре Четл принес извинения. Райт напечатал «Сон добросердечного», и Четл написал предисловие к своей книге: обращение «К господам читателям». Он должен был, признался Четл, отнестись к изданию собственных слов Грина с большим вниманием. Когда печаталась книга Грина, он еще ничего не знал о Шекспире, но теперь он познакомился с ним. Он сожалеет о клевете, «потому что убедился, что его манера вести себя не менее приятна, чем те изысканные качества, которые он проявляет в своей профессии; кроме того, многие достопочтенные лица отмечают его прямодушие в обращении, что свидетельствует о честности, а отточенное изящество его сочинений говорит о его мастерстве». Образ достаточно ясен: Уилл человек скромный и вежливый, не пустомеля и не пьяница, как Марло, человек честный в своих финансовых делах, не обделен талантом и старателен как писатель. Таков образ, которым завершается деловой год. На Рождество театральный сезон в «Розе» открывался 30 декабря постановкой «Мьюли Мьюлоко». Это так характерно для Уилла: не слишком серьезно и с различными оговорками поднять тост за будущее.

Примечания

1. Перевод Е. Бируковой.

2. Перевод Е. Полонской.

3. Политику силы (нем.).

4. Перевод Е. Бируковой.

5. Перевод Ю. Корнеева.

6. Перевод В. Рождественского.

7. Перевод А. Курошевой.

8. Перевод А. Аникста.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |