Разделы

Рекомендуем

• Идеальная улыбка с коронкой из диоксида циркония! . Ищете эстетичную и прочную коронку на зуб? В Вологде предлагаем коронки из диоксида циркония – современное решение. Преимущества и процесс установки коронки.

Счетчики

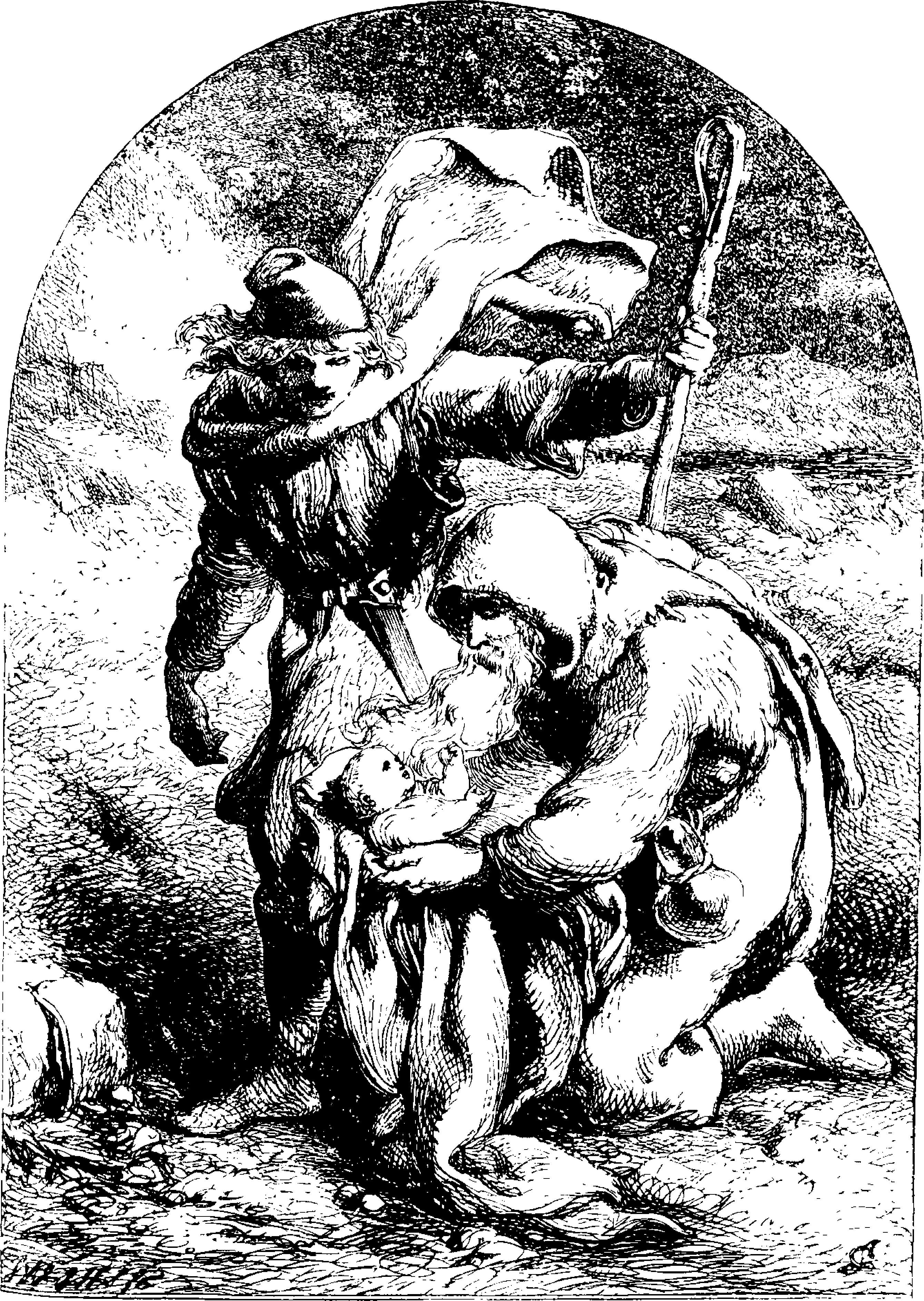

Глава 49. Ах, нет, нет, нет. Единственный мой сын!1

Расположение королевы или представителей знати не разрешало житейских трудностей «Слуг лорда-камергера». Городские власти по-прежнему готовы были закрыть «Театр» и «Куртину». Джеймс Бербедж вынашивал план превращения части Блэкфрайерз в крытую сценическую площадку, с тех пор как Блэкфрайерз стал «свободной зоной», где нельзя было производить аресты, так как он не подчинялся официальным властям. Бербедж вел также сложные переговоры с владельцем земли, на которой стоял «Театр», Джайлзом Алленом, желавшим получать прибыль от спектаклей. Он увеличил ежегодную ренту с 14 фунтов до 24, и Бербедж принял условие, по которому здание со временем должно было перейти к Аллену. Но Аллен, похоже, зашел слишком далеко в своих требованиях: он хотел завладеть «Театром» уже через пять лет. Бербедж колебался и начал вкладывать деньги в Блэкфрайерз. Все лето 1596 года он расселял жильцов и преобразовывал старое каменное здание, бывшую трапезную на территории древнего монастыря. В этом сказалась его предусмотрительность. Он даже устроил так, чтобы его старший плотник, Питер Стрит, перебрался жить вниз по реке, поближе к строительной площадке.

Двадцать третьего июля 1596 года Генри Кэри, лорд Хансдон, скончался в возрасте семидесяти лет в Сомерсет-Хаусе. Его преемник в качестве лорда-камергера, лорд Кобем, куда меньше поощрял театральное дело; один из его предков, сэр Джон Олдкасл, высмеивался в первой части «Короля Генриха IV». Таким образом, отношения между лордом-камергером и «Слугами лорда-камергера» не были безоблачными. Актеры могли даже опасаться, что Кобем будет решительно поддерживать лорд-мэра в его желании закрыть публичные театры. Как замечает Томас Нэш в письме, написанном в то время, «при старых лордах все было ясно, а сейчас никто не знает, на что рассчитывать». Вскоре после смерти Хансдона актеры отправились в турне по Кенту — 1 августа они играли в Маркет-Холле в Фавершеме, снова ощущая ненадежность своей профессии.

Однако через несколько дней после выступления в Фавершеме Шекспира постигает куда более тяжелый удар. Умирает его одиннадцатилетний сын Гамнет Шекспир. Есть все основания полагать, что Шекспир поспешил из Кента в Стратфорд на похороны, которые состоялись и августа. Смерть мальчика повлекла за собой разнообразные последствия. Чувствовал ли Шекспир вину или ответственность за то, что оставил семью в Стратфорде? И как оправдывался перед горюющей женой, вынужденной растить детей без него? Ответить на эти вопросы, конечно, невозможно. Во второй части «Генриха IV» есть сильные строки, написанные вскоре после этих событий. Жена Нортумберленда обвиняет его в смерти сына2, который в битве

На север часто взор бросал: не видно ль

Отца с подмогой, и смотрел напрасно3.

В шекспировских позднейших пьесах звучит настойчивая тема соединения семьи и возрожденной любви. В «Зимней сказке» поведение отца становится причиной смерти его сына Мамиллия; мальчик, исполняющий эту роль, играет также дочь Утрату, которую в конце пьесы вновь обретает заблуждавшийся отец. В ее образе оживает также и умерший сын.

Смерть детей в шестнадцатом веке была гораздо привычнее, чем в двадцать первом. Елизаветинские семьи с их разветвленными родственными связями были в то же время более обширны, и это помогало пережить горе, вызванное внезапной смертью. Не нужно думать, что в шестнадцатом веке родители были более равнодушны и менее чувствительны, чем их потомки, но важно понимать, что смерть ребенка в то время не была редким явлением. Мы не знаем, отчего умер сын Шекспира, хотя в конце того года в Стратфорде отмечалась высокая смертность от тифа и дизентерии. Тем не менее Джудит, сестра-близнец Гамнета, дожила до семидесяти лет — возраста весьма почтенного.

Итак, Шекспир лишился единственного сына, своего будущего наследника. В шестнадцатом столетии к наличию наследника по крови относились весьма серьезно. Позже, в своем завещании, Шекспир отдаст немало места вопросу о наследнике мужского пола, и это позволяет думать, что отсутствие прямого наследника продолжало заботить его. Он словно утратил самого себя. Разумеется, нет возможности узнать, как повлияло на драматурга это событие. Был или не был он безутешен. Искал ли, подобно другим, спасения в тяжелом и неустанном труде. И все-таки принято считать, что на пьесы этого периода смерть сына повлияла. Один критик писал, что «Ромео и Джульетта» — «реквием по умершему сыну»; но это не соответствует хронологии и не вызывает доверия. В «Улиссе» Джеймса Джойса Стивен Дедалус заявляет, что смерть его «мальчика-сына — это смерть юного Артура в «Короле Иоанне». Гамлет, черный принц, — это Гамнет Шекспир». На самом деле, то, что позднее Шекспир взялся за трагедию Гамлета, принца датского, преследуемого тенью покойного отца, не случайность. В конце «Двенадцатой ночи», истории о похожих друг на друга близнецах — мальчике и девочке, — чудесным образом появляется умерший мальчик. Близнец возвращен к жизни. Как замечает у Джойса Стивен Дедалус, в период, последовавший сразу после смерти сына, Шекспир переписал пьесу о короле Иоанне. Одно из сделанных дополнений — плач Констанции по безвременно ушедшему юному сыну, который начинается так:

Оно сейчас мне сына заменило,

Лежит в его постели и со мною

Повсюду ходит, говорит, как он,

И, нежные черты его приняв,

Одежд его заполнив пустоту,

Напоминает милый сердцу облик.

Я полюбила горе — и права.

Прощайте, я б утешила вас лучше,

Когда бы вы познали туже долю4.

Вероятно, неправильно проводить прямые параллели между реальной жизнью и искусством, но и делать вид, что плач Констанции никак не связан с потерей Шекспиром сына Гамнета, означает грешить против здравого смысла.

Начало пьесы «Комическая история о купце из Венеции, или венецианском еврее», сочиненной тогда же для «Слуг лорда-камергера», звучит печально, может быть, печальнее, чем во всех других пьесах:

Не знаю, отчего я так печален.

Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже5.

Часто предполагали, что Шекспир сам играл здесь роль Антонио, находящегося под влиянием своего друга Бассанио. Антонио появляется в решающие моменты, но вообще-то он персонаж второго плана, и играющий его роль актер на репетициях мог давать указания другим участникам. Пьеса не сводится к его сентиментальной трагедии, задерживается на его переживаниях, история кровавой сделки Шейлока поднимает ее на другие высоты.

Шекспиру было свойственно соединять элементы, взятые из, казалось бы, несовместимых источников, и таким образом создавать новые формы гармонии. Несомненно, что для «Венецианского купца» он использовал старую пьесу «Еврей», которая ставилась в театре «Бык» почти двадцать лет назад; по словам зрителя того времени, в ней говорилось о «скупости суетных людей и кровожадных умах ростовщиков». Такая характеристика, пускай чрезмерно краткая, вполне подходит и для шекспировской пьесы. Для Шекспира было в порядке вещей взять старую литературную «поделку», которую он когда-то видел и запомнил, и вдохнуть в нее новую жизнь. Он видел также постановку «Мальтийского еврея»: роль Шейлока основана частично на образе Барабаса из этой пьесы Марло. Инстинкт подражания смешался здесь с желанием превзойти покойного соперника. История Шейлока послужила катализатором, с помощью которого эти две пьесы слились в новое и необычное сочетание. Он использовал также итальянскую новеллу из сборника «Баран» Джованни Фиорентино6, в то время она не была переведена на английский; отсюда следует вывод, что Шекспир либо знал итальянский, либо узнал эту историю из вторых рук. Из школьного Овидия он помнил рассказ об аргонавтах. Конечно, были и другие источники, послужившие пищей для его ума, многие из которых ныне неизвестны либо забыты; но сочетание пьесы, итальянской новеллы и школьного чтения позволяет нам получить хотя бы поверхностное представление о силе шекспировского воображения.

Образ Шейлока породил столько толкований, что превратился в «Вечного жида», прошедшего через тысячи научных работ и критических статей. Он мог послужить прообразом для диккенсовского Фейджина7. Но в отличие от дельца с Саффрон-Хилла никогда не превращался в карикатуру; он слишком полон жизни и духа, его язык слишком насыщен, чтобы позволить ему стать условной фигурой. Вместе с этим он — фигура слишком мощная и сложная. Как если бы Шекспир решительно намеревался создать характер, основанный на традиционных предрассудках против чужой расы, но обнаружил, что не в силах побороть симпатию к такой фигуре. Он просто не мог создать стереотип. Позднее он разовьет тему благородства человека «из другого мира» в «Отелло». Вероятно, что голос и внешность Шейлока сами вели Шекспира вперед, в то время как он не осознавал в точности, в каком направлении движется. Поэтому его образ, как и образы многих других шекспировских героев, и не поддается толкованию. Он вне добра и зла. Он просто великолепное и насыщенное сценическое воплощение характера.

Но никогда не следует забывать о контрастах елизаветинского театра. Шейлока следовало играть в рыжем парике и с длинным носом. В конце концов, пьеса преподносилась как «комическая история». Она сохраняла отчетливые черты комедии дель арте, и ее можно рассматривать как гротеск, где действуют Панталоне, Доктор, первая и вторая пара любовников и, конечно, слуги и шуты. Но Шекспир непременно вносит в традиционные театральные ситуации некоторые изменения. В «Венецианском купце» привычные правила комедии дель арте нарушены. То, что к действию привлечены также причудливые фрагменты из других источников, такие, как шкатулки-загадки Порции, только подчеркивает театральность и условность мира, где разворачивается действие. Возможно, по ходу повествования вводилась маска, и это вполне может означать, что хотя бы один вариант пьесы предназначался для постановки в перестроенном Бербеджем театре «Блэкфрайерз»; закрытый театр был подходящей площадкой для изысканного развлечения такого рода. Конечно, весь спектакль сопровождала музыка, достигавшая апогея в последней сцене в Бельмонте:

Смотри, как небосвод

Усеян золотистыми кружками!

Мельчайшее из видных нам светил

В движении своем поет, как ангел8.

Все сцены несут на себе отпечаток условности шестнадцатого века, которая скорее созвучна мелодраме и пантомиме века девятнадцатого, чем натурализму двадцатого.

В Лондоне шестнадцатого столетия иудеев, как и тех, кого называли «марранос» (принявшие христианство и живущие под вымышленными именами), было немного. В 1594 году, всего за два года до первой постановки «Венецианского купца», граф Эссекс участвовал в аресте, пытках и казни Родриго Лопеса, доктора-иудея, обвиненного в попытке отравить королеву. Отзвуки этого дела слышны в пьесе. Но сценический образ иудея пришел из пьес-мистерий, где иудеев выставляли на поругание как мучителей Иисуса. В таких мистериях на Ирода, например, надевали красный парик, отсюда происходит шут в пантомиме. Так выглядел и Барабас в «Мальтийском еврее» Марло. Это образ, над которым Шекспир неминуемо должен был работать. Созданный им характер оказался интереснее и привлекательнее стереотипа; в результате Шейлок занял свое место в ряду мировых образов.

Примечания

1. «Генрих VI», часть третья, акт II, сцена 5. Пер. Е. Бируковой.

2. Эти слова произносит леди Перси, обращаясь к своему свекру, лорду Нортумберленду.

3. Часть вторая, акт II, сцена 3. Пер. В. Морица, М. Кузмина.

4. Акт III, сцена 4. Пер. Н. Рыковой.

5. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

6. Сборник новелл «Баран» Джованни Фиорентино (1378).

7. Персонаж романа Ч. Диккенса «Оливер Твист».

8. Акт V, сцена 1. Пер. И. Мандельштама.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |