Разделы

Рекомендуем

• Тут — изделие мс26 (impuls-ekb.ru)

• Современные модульные дома и бани . Модульный дом с баней «Сканди» Даже на небольшом участке найдется место для модульного дома с баней, выполненного по проекту «Сканди». Конструкция собрана из двух модулей, которые доставили на объект в готовности 90%.

Счетчики

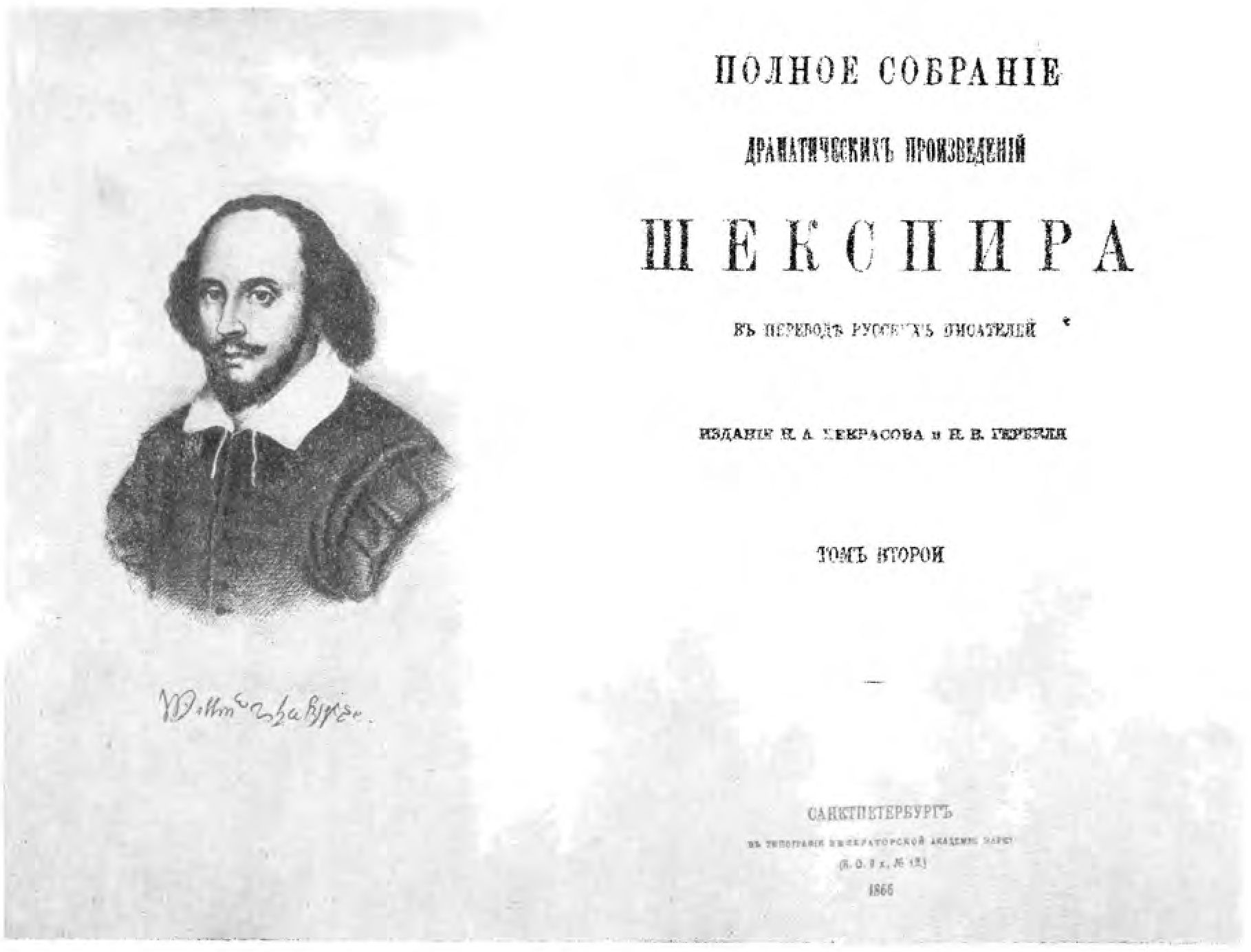

2. Переводы шестидесятых годов. — А.В. Дружинин («Король Лир», «Кориолан», хроники). — А.А. Григорьев («Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта»). — А.Н. Островский («Усмирение своенравной»). — О. Мильчевский («Веселые виндзорские барыньки»). — Профессионализация перевода: П.И. Вейнберг. — Буквалистские переводы: А.А. Фет. М.А. Загуляев, Ф.Н. Устрялов. — «Полное собрание драматических произведений Шекспира»

К 1855 г. на русский язык была переведена 31 из 37 канонических пьес Шекспира. Пять из шести непереведенных пьес принадлежали к слабейшим произведениям драматурга и не привлекали внимания переводчиков; они появились на русском языке лишь в составе полных собраний драматических произведений Шекспира. Только драма «Мера за меру» была впервые переведена отдельно в 1865 г.1 Переводчики Шекспира 60-х годов обращались в основном к произведениям уже переведенным, стремясь добиться лучшего их воплощения на родном языке. Пьесы, существовавшие только в прозаическом переводе, переводятся стихами. Вообще, кроме Кетчера, возобновившего в 1862 г. свое издание, никто в 60-е годы прозой Шекспира уже не переводит. Наиболее интенсивной переводческой деятельностью отмечены юбилейный 1864 год и следующий за ним 1865-й.

О растущем интересе читающей публики к Шекспиру свидетельствует не только выход новых переводов, но и переиздание старых — явление, почти неизвестное в предшествующие периоды.2 Переиздаются переводы А.И. Кронеберга: «Гамлет» (1860) и «Макбет» (1862), И.В. Росковшевко: «Ромео и Джульетта» (1861). Перевод «Короля Лира», сделанный А.В. Дружининым и опубликованный в «Современнике» в 1856 г., выдерживает три отдельных издания (1857, 1858, 1859). По два раз печатаются в разных журналах «Сон в летнюю ночь» в переводе А.А. Григорьева (1857 и 1860) и «Гамлет» — М.А. Загуляева (1861 и 1862).

Для 60-х годов характерна профессионализация переводческого дела. В 30—40-е годы Шекспира переводили в основном или литераторы, для которых перевод был побочным делом (Н.А. Полевой, И.И. Панаев, М.Н. Катков, Н.Ф. Павлов и др.), или даже нелитераторы, любители, посвящавшие Шекспиру свободное от службы время (М.П. Вронченко, Н.Х. Кетчер, И.В. Росковшенко, В.М. Лазаревский и др.), или, наконец, дилетанты вроде Н.М. Сатина. Профессиональный переводчик, как А.И. Кронеберг, для этого времени нетипичен. Напротив, в 60-е годы, особенно во второй их половине, появляется значительная группа профессиональных поэтов-переводчиков, которые могут на заказ удовлетворительно переводить любых европейских авторов. Некоторые из них — П.И. Вейнберг, А.Л. Соколовский, Ф.Б. Миллер и др. — обращаются к переводу Шекспира, учитывая интерес публики к английскому драматургу.

Потребности публики, накопление определенного числа переводов, выдержавших проверку временем, наконец, появление переводчиков-профессионалов — все это создавало предпосылки для издания полного собрания драматических произведений Шекспира в русском переводе. В это же время выходит ряд подобных изданий, подводящих итог усвоению в России крупнейших западноевропейских писателей: Шиллера (1858—1861), Гете (1865—1871), Гейне (1864—1882), Байрона (1864—1866). О настоятельной необходимости полного собрания сочинений Шекспира неоднократно говорит русская печать, чаще всего «Голос» — либеральная газета, издававшаяся А.А. Краевским. Весной 1865 г. рецензент «Голоса» писал: «Наше общество, давно знакомое с английским драматургом... можно сказать, сроднилось с Шекспиром и самым сочувствием своим постоянно вызывает новые переводы его сочинений. Вот почему, радуясь всем хорошим переводам его отдельных драм, мы тем с большим нетерпением ожидаем полного издания всех драматических сочинений Шекспира... При удачном исполнении подобного издания в коллективном переводе, составленном большею частью из прежде напечатанных трудов, ему можно предсказать несомненный и блестящий успех. Выбирать есть из чего. Нам кажется, что при удачном выборе редактора для такого предприятия наша публика может получить полное собрание драматических произведений Шекспира, не уступающее лучшим изданиям этого рода не только во Франции, но даже и в Германии».3

И такое издание было действительно осуществлено под редакцией Н.А. Некрасова и Н.В. Гербеля в 1865—1868 гг. Кроме того, попытку издать полного Шекспира предпринимает в 1865 г. В.Д. Костомаров, но его издание прекратилось на втором выпуске.

Пресса 60-х годов проявляет значительно меньший интерес к выходу переводов Шекспира, чем это было раньше. Незавершенное издание Кетчера вызвало в 40-е годы появление тридцати пяти рецензий, полное издание Некрасова—Гербеля — всего лишь четырнадцати. «Гамлет» в переводе А.И. Кронеберга рецензировался в 1844 г. шесть раз, в переводе М.А. Загуляева в 1861 г. — один. Многие из новых переводов вообще не вызвали откликов в печати.

Не только уменьшилось число рецензий, но и изменился их характер. П.И. Вейнберг с полным основанием писал впоследствии: «Когда появилось гербелевское издание сочинений Шекспира — а это было первое полное собрание его переводов на русском языке... — ни в одном журнале нашем, в газетах же и подавно, не дали, сколько мне известно, не только подробного серьезно критического разбора, но даже мало-мальски самостоятельного и солидного отзыва; везде все дело ограничивалось более или менее кратким "извещением" чисто библиографического характера».4

Причина этого несомненно заключалась в том, что, как отмечалось выше, для критики 60-х годов творчество Шекспира утратило былую актуальность. Характерно, что в это время в рецензиях на переводы почти не обсуждаются переводческие принципы. Это не значит, однако, что теоретические расхождения в этой области прекратились. О.В. Мильчевский, опубликовавший в 1865 г. перевод «Веселые виндзорские барыньки», писал в предисловии: «Относительно сущности этого рода работ (переводов Шекспира, — Ю.Л.) писатели еще не сговорились и не условились. Одни говорят, что нужно передавать только дух и смысл сочинений, другие преимущественно хлопочут о передаче внешней их формы, третьи стараются совместить то и другое и хлопочут о возможно большем сообщении языку колорита подлинника».5 Однако споры по этим вопросам ведут уже не критики, как в 40-е годы, а почти исключительно сами переводчики.

* * *

Из переводчиков 60-х годов наиболее значительный вклад в создание «русского Шекспира» внес Александр Васильевич Дружинин (1824—1864). В его многоразличном литературном наследии переводы четырех пьес Шекспира оказались наиболее долговечными; они (особенно «Король Лир») многократно переиздавались, ставились на сцене и читались вплоть до советского времени.

Выше уже была охарактеризована позиция Дружинина в борьбе вокруг Шекспира в 60-е годы. Здесь же следует отметить, что, хотя, по его мысли, Шекспир должен был противостоять «псевдореализму» «подражателей Гоголя», т. е. реалистической и демократической литературе, переводы Дружинина из Шекспира несомненно имели положительное значение для русской культуры.

Переводить Шекспира Дружинин начал в то знаменательное время, после смерти Николая I, когда крупнейшим русским писателям, группировавшимся вокруг «Современника», казалось, что в русской литературе наступила пора общего благоденствия и процветания. Сам Дружинин еще тесно связан с некрасовским журналом, в котором он был одним из самых деятельных сотрудников в период «мрачного семилетия». И, хотя он взял на себя редактирование «Библиотеки для чтения», он был убежден, что теперь это будут «два журнала, живущих в согласии»,6 и мог только укрепиться в таком убеждении после того, как в «Современнике» появлися хвалебный отзыв Н.Г. Чернышевского о деятельности нового редактора «Библиотеки».7

Он находится в самом центре литературной жизни. «Надо вам знать, Иван Сергеевич, — сообщал Тургеневу в 1856 г. Е.Я. Колбасьин, — что Дружинин теперь звезда первой величины, все вокруг него вертится».8 Сам он чувствует себя в расцвете творческих сил, прославленным литературным мэтром; он приветствует молодое поколение и готов его просвещать.9 Он и принимается за перевод Шекспира именно для этого молодого поколения, которое, как он сам писал, «еще не вполне знакомо с чудесами мировой поэзии, которое знает Шекспира лишь понаслышке, которое... будет жить и действовать тогда, как мы состареемся и сойдем со сцены» (III, 14).10 Таким образом, первоначальное обращение Дружинина к Шекспиру носило отчетливый культурно-просветительный характер.

Первым переводом Дружинина был «Король Лир». Выбор определялся не только тем, что произведение нравилось ему самому и годом раньше он читал «последние сцены Лира... с невольными криками изумления».11 Это была единственная из великих шекспировских трагедий, которая к тому времени не имела удовлетворительного перевода. Белинский еще в 1840 г. писал о необходимости «перевести "Лира", который опозорен на Руси переводом Якимова и переделкою Каратыгина»,12 и с тех пор положение не изменилось.

По дневнику Дружинина мы можем проследить шаг за шагом ход его работы над переводом. 23 ноября 1855 г. он решает приняться за этот труд, который отныне становится основным его занятием.13 Даже новый, 1856 год он встретил, «как следует честному российскому литератору, за работой. Переводил Короля Лира (сцены во время бури)».14 Перевод был кончен во второй половине мая в Кунцове у Боткина, которому Дружинин посвятил свой труд при первом его опубликовании. Там же в мае — июне Дружинин написал вступительный этюд к переводу.15

С самого начала работа Дружинина была в центре внимания русских литераторов. Тут сказались и общий подъем интереса к Шекспиру в середине 50-х годов, и то кратковременное сплочение писателей, которое наблюдалось в 1855—1856 гг. В своем вступлении к «Королю Лиру» Дружинин с полным основанием мог писать о «радушном содействии» его работе со стороны товарищей по литературе. «Сцена за сценой была нами читана в обществах лиц, имеющих почетный голос во всяком литературном деле; каждый сомнительный оборот обсуживался тщательно; стихи неверные или неудачные изменялись общими силами; на многие меткие и поэтические обороты перевода можно указать как на светлые места труда, принадлежащие не нам, а лицам, более нас сведущим в деле русской поэзии» (III, 12). Из дневника Дружинина мы узнаем, что этими лицами, слушавшими и обсуждавшими его перевод, были: Тургенев, Некрасов, Толстой, Гончаров, Григорович, Боткин, Анненков, Фет, Майков, Михайлов, Полонский и Панаев. Из них больше всего помогали ему Тургенев, Некрасов и Боткин.16 Дружинин даже ездил летом 1856 г. в Москву и читал «Короля Лира» славянофилам, групировавшимся вокруг «Русской беседы», А. Григорьеву, Хомякову, Филиппову, Шаповалову, Садовскому и другим и также встретил одобрение.17

Этот интерес к переводу Дружинина отразился и в современной переписке. Боткин 7 июня 1856 г. сообщал Анненкову, что Дружинин кончил «Лира» и принялся за вступительный этюд.18 Тургенев в письмах к Дружинину от 28 мая и 30 октября 1856 г. выражал радость, что перевод кончен и писал о нетерпении, с которым он его ожидает.19 Панаев в письме к Боткину от 28 сентября 1856 г. одобрял этюд20 и т. д.

Вступительный этюд Дружинина открывался изложением переводческих принципов. Формулируя их, Дружинин воспользовался понятием «поэтического перевода», установленным Белинским в статье о «Гамлете» в переводе Н.А. Полевого (см. выше), и, по-видимому, учитывал опыт лучших переводчиков Шекспира 40-х годов, которые облегчали шекспировский текст для достижения изящества перевода и его доходчивости. Дружинин в сущности не открыл ничего нового, он только теоретически обобщил существующую практику и был последовательнее своих предшественников.

Еще в 1850 г. в связи с появлением «Ричарда III» в переводе Г.П. Данилевского Дружинин указывал на неприемлемость для русского читателя «неестественно цветистого слога Шекспира» с его «громогласными метафорами» и «напыщенными выражениями» (VI, 347). Обстоятельнее он писал об этом, рецензируя «Макбета» в переводе М. Лихонина (1854), в котором переводчик сознательно старался сохранить метафоры Шекспира, как бы странно они ни звучали по-русски. Дружинин же утверждал, что метафоричность английского поэта «решительно несовместна с духом русского языка и просто русским духом», и тогда уже вкратце изложил свою точку зрения, указав, что «теперь нам нужны переводы поэтические, хотя бы отчасти и своевольные» (VI, 784, 787).21

Содержание понятия «поэтический перевод» было раскрыто во вступлении к «Королю Лиру». Дружинин даже сослался на Белинского (хотя и не назвал его имени), но в своем изложении несколько исказил мысли Белинского, ибо ему было важно утвердить принцип «поэтического перевода», а Белинский, как мы помним, высшей формой считал перевод «художественный».

«Много лет тому назад, — писал Дружинин, — один из лучших наших критиков (т. е. Белинский, — Ю.Л.)... разделил все переводы замечательных поэтических произведений на два отдела. К первому должны были относиться переводы буквальные, точные, подстрочно близкие к подлиннику, ко второму же — те труды, в которых переводчик, по необходимости жертвуя буквально полнотою и верностью, более всего старается воссоздать на своем родном языке ту поэзию, которая поразила его в переводимом творении» (III, 3). И дальше Дружинин переходил к изложению собственных принципов перевода: «Решаясь на поэтический перевод "Короля Лира", мы оставили всякое преувеличенное благоговение к букве оригинала. Метафоры и обороты, несовместные с духом русского языка, мы смягчали или исключали вовсе... Твердо веря, что поэзия Шекспира, несмотря на честный труд множества переводчиков, до сих пор еще не понята у нас как следует, мы прилагали все наши силы к разъяснению и упрощению этой поэзии» (III, 4).

«Поэтический перевод» в понимании Дружинина был, таким образом, своего рода «адаптацией» переводимого произведения, приспособлением его к уровню широких кругов публики. Но эта адаптация не была произволом переводчика. Дружинин внимательнейшим образом изучал Шекспира, историю и текстологию его произведений, его стиль. Он стремился, чтобы английский писатель в переводе сохранял свою индивидуальность, чтобы Шекспир оставался Шекспиром. Сам он имел лишь «намерение стать посредником между великим большинством нашей публики и духом Шекспировой поэзии» (III, 7).

Под свои принципы Дружинин подводил историческое обоснование. Он писал о различиях русского и английского языков, о том, как образовался литературный язык елизаветинской Англии, об эвфуизме, который через поэзию перешел «в плоть и кровь» английского народа, но остается чуждым русскому языку, складывавшемуся в иных условиях, и т. д. «По национальному развитию своему... всякий русский человек есть враг фразы, метафоры, напыщенности и цветистого слова» (III, 8), — утверждал он. В сущности это была генерализация того своеобразного языкового аскетизма и рационализма, который установился в русской литературе 60-х годов.

Переводческие принципы Дружинина покоились на убеждении, что шекспировский метафоризм представляет собою своего рода стилистические украшения, которые могут быть опущены. И в этом состоял основной порок отстаиваемого им понятия «поэтического перевода», который, несмотря на свое название, в действительности делал текст более прозаичным. Однако необходимо отметить, что Дружинин, также следуя мыслям, высказанным Белинским в статье о «Гамлете» Полевого, признавал «поэтический перевод» явлением временным, вынужденным. Уже в 1858 г. в предисловии к своему переводу «Кориолана» он писал: «Мы думаем, что большинству читателей необходимо знакомиться с Шекспиром чрез поэтические, по возможности популярные переводы его творений; но одного такого знакомства еще недостаточно. Освоиваясь с духом поэта, надо, по мере своих сил, сближаться и с его языком во всех подробностях. Признавая вполне, что в настоящее время, при настоящем положении русского языка и малом знакомстве нашей публики с Шекспиром буквальный перевод некоторых Шекспировых фраз положительно невозможен, мы этим никак не хотим сказать, чтоб он был невозможен и на будущее время. Несколько лишних десятилетий, без сомнения, подвинут дело лучше всяких усилий со стороны переводчиков; в этот период русский язык обогатится, установится и приобретет большую гибкость, а между тем изучение Шекспира у нас подвинется, и трагедии великого человека будут делаться знакомее и знакомее русским людям» (III, 179).

Цели, которые ставил перед собой Дружинин-переводчик, были внешне демократичными. Он подчеркивал: «Передавая вдохновенные слова вдохновеннейшего из поэтов вселенной, мы старались, чтобы слова эти сделались доступны всем русским читателям без различия пола, возраста и развития... Мы стремились к тому, чтобы перевод наш не утомил самого неразвитого читателя, не поразил ни одного человека, воспитанного на простой русской речи» (III, 4). Еще раньше в «Письмах иногороднего подписчика» Дружинин указывал на необходимость для переводчика думать не только о «духе языка», на который делается перевод, но и «о духе читателей, для которых этот перевод готовится!» (VI, 786). Однако этот демократизм имел свою оборотную сторону, ибо с помощью «общедоступного» Шекспира Дружинин рассчитывал отвлечь читателей от реалистической литературы, создать «противовесие реализму в искусстве» (VII, 444).

При всей их ограниченности и ошибочности с современной точки зрения дружининские принципы перевода были закономерны для своего времени. И хотя в переводе Дружинина «Король Лир» вышел в известной мере обедненным, но только благодаря этому талантливому переводу, выполненному с большим художественным мастерством и далеко оставившему позади все три перевода, существовавшие раньше, — Гнедича, Якимова и Каратыгина, эта великая шекспировская трагедия утвердилась в русской литературе и на русской сцене. Дружинин сумел передать многообразие и интонационное богатство трагедии. Его Лир был различным я разных сценах. Вот он в бурю, сам познав страдание, размышляет над горестями «меньших братьев»:

Вы бедные, нагие несчастливцы...

Как вы перенесете ночь такую,

С пустым желудком, в рубище дырявом.

Без крова над бездомной головой?

Кто приютит вас, бедные? Как мало

Об этом думал я!

(III, 112)

Вот безумный Лир на вопрос слепого Глостера: «Неужли здесь Король?» — вспоминает о своем сане и отвечает величественно:

Король! король от головы до ног!

Гляди, как дрожь рабов моих колотит.

Когда гляжу на них я. Человека

Я этого прощаю: он невинен.

(III, 143)

Вот он, пленный, говорит с Корделией, и в его словах звучат нежность и смирение:

...скорей уйдем в темницу!

Мы станем петь в ней, будто птицы в клетке.

Когда запросишь ты, чтоб я тебя

Благословил, я сам, склонив колени,

Прощенья буду у тебя просить!

(III, 159)

И вот, наконец, его отчаяние над трупом убитой дочери:

О, войте! войте! войте! вы из камня

Из камня люди! Если б я имел

И столько глаз и столько языков,

От слез моих и стонов свод небесный

Распался бы! Она навек заснула!

(III, 169)

Рассмотрим же, как воплотились на практике дружининские принципы перевода. Во вступлении к «Королю Лиру» он писал о трех практических задачах, стоявших перед ним. Первая — «помочь читателю уразуметь и оценить все великое произведение, нами избранное, в его общей драматической сложности» (III, 9) — решалась с помощью аналитического очерка характеров трагедии, который занимал вторую часть вступительного этюда, и примечаний к пьесе. Вторая задача касалась уже собственно перевода, она состояла в сокращении «тех частностей драмы, которые или без нужды замедляли ее течение, или, по своей резкости, не годились для читателя наших понятий» (III, 9). Анализ перевода показывает, что Дружинин произвел в «Короле Лире» более ста изъятий объемом от двух-трех слов до десятка строк (мы имеем в виду именно изъятия, а не сокращения, вынужденные большим объемом русских слов по сравнению с английскими). Правда, он заверял читателей, что «ни до одной сколько-нибудь важной подробности мы не коснулись» (III, 10), но это было не совсем так. Чуть не вдвое была сокращена роль шута. Считая, что образ этот «не есть целое поэтическое создание», что «речи его однообразны и часто натянуты, его остроты унылы и грубы, песни его иногда непонятны, иногда неблагопристойны без всякой надобности» (III, 30), Дружинин выбросил многие реплики шута и часть его песен. Такому же сокращению подверглась роль Эдгара в III действии, когда он, спасаясь от отца, принимает на себя личину сумасшедшего Тома и многие слова его темны и невразумительны. Дружинин объяснял эти сокращения тем, что для читателя часть реплик шута и Эдгара «замедляет действие и, без нужды склоняя его к рассуждению о том, что в пьесе высказывается запутанным, непонятным образом, не награждает его за эти неудобства никаким наслаждением» (III, 11).

Разумеется, Дружинин изъял и все места, казавшиеся ему непристойными. Сюда попали и скабрезные шутки Глостера в разговоре с Кентом о незаконном происхождении Эдмунда (д. I, сц. 1), и рассуждение самого Эдмунда о своем рождении (д. I, сц. 2), и монолог Лира о прелюбодеянии (д. IV, сц. 6), и многие из бранных эпитетов, которыми щедро награждают друг друга шекспировские герои. Если шекспировский Лир, кляня Гонерилью, называет ее «болезнь моего тела, которую поневоле должен называть своею; ты чирей, чумная язва, вздутый карбункул моей испортившейся крови» («a disease that’s in my flesh, Which I must needs call mine; thou art a boil, A plague-sore, an embossed carbuncle In my corrupted blood»; II, 4, 225—228), то у Дружинина он выражается гораздо короче и мягче: «недуг мой, язва злая, Которую я признаю своей» (III, 102).

Изымались Дружининым и имена собственные, которые были бы непонятны читателю без комментария. Кент, например, упоминает Сарумскую равнину и легендарный Кэмлот (II, 2, 88—89), в переводе упоминание опущено. Опущены и имена злых духов, которых называет Том-Эдгар: Флиббертиджибет, Смалкин, Модо, Маху, Фратеретто (III, 4, 118, 144. 148; III, 6, 8) и т. п.

Дружинин упрощал обороты, казавшиеся ему слишком сложными и тяжелыми. Например, из слов Гонерильи, изъявляющей свою любовь к Лиру в первой сцене трагедии, он исключил две строки, считая, видимо, что достаточно заверений, содержащихся в остальных пяти.

Подобные сокращения обедняли шекспировский текст. Ограничимся одним примером. В начале последней сцены трагедии Эдмунд приказывает офицеру идти в тюрьму, где заточены Лир и Корделия, и исполнить то, что сказано в записке, которую он ему вручает (в записке приказ повесить пленников). У Шекспира офицер отвечает: «Я не умею ни возить телегу, ни есть сухой овес, но если это в человеческих силах, я сделаю» («I cannot draw a cart nor eat dried oats; If it be man’s work I will do it»; V, 3, 39—40). У Дружинина: «Все, что можно сделать, Я выполню по мере сил моих» (III, 160), и вся образность ответа этого наемника, способного на любую гнусность, на любой скотский поступок, в переводе исчезла.

Вообще Дружинин последовательно упрощал и сглаживал метафорический стиль Шекспира. В этом он видел третью свою задачу, которую назвал «установление отношений наших к языку оригинала в тех его отрывках и оборотах, которые по чрезмерной своей цветистости и метафоричности не ладили с духом языка русского» (III, 9). Он так разъяснял свою позицию: «По нашим понятиям мы не могли сравнивать выколотые глаза Глостера с окровавленными кольцами, из которых вынуты драгоценные каменья (!). Мы не могли допустить в русский язык прилагательного собачесердый, не имели возможности уподоблять плачущие глаза лейкам для поливания цветов. Сказать, что самоубийство есть расхищение жизненной сокровищницы... что людская пышность должна принимать лекарство, по нашим убеждениям значило вводить в русскую поэзию чуждый нам эвфуизм, результатом которого читатель получит недоумение и, что еще хуже, — некоторое неуважение к Шекспиру. Но смягчить все эти странные обороты, приладить их по возможности к простоте русской речи мы могли и имели право. Мы имели право, подходя к фразам вышеприведенным, передать их так, как, по нашему мнению, мог бы сказать русский современный поэт, поставленный в необходимость выразить на своем языке то, что говорят на своем Шекспировы герои» (III, 13).

Вот несколько примеров дружининского «прилаживания» метафор Шекспира.

Шекспир: «Не становись между драконом и его яростью» («Come not between the dragon and his wrath»; I, 1, 124).

Дружинин: «Не подходи к разгневанному змею!» (III, 57).

Шекспир (Лир — Регане): «...если бы ты не была рада, я бы развелся с могилой, твоей матери, где погребена прелюбодейка» («...if thou shoulclsl not be glad, I would divorce me from thy mother’s tomb, Sepulchring an adult’ress»; II, 4. 132—134).

Дружинин:

Когда б

Ты не была мне рада, оскорбленье

Я б гробу матери твоей нанес.

Как гробу непотребной твари.

(III, 98—99)

Шекспир: «Принимай лекарство, пышность» («Take physic, pomp»; III, 4, 33). Дружинин: «Учись, богач» (III, 112). Такие систематически проводимые упрощение и сглаживание шекспировского языка, которые в итоге распространялись вообще на резкие и необычные выражения, искажали образную систему Шекспира, его поэтику.22

Еще больший интерес представляют отклонения от оригинала, связанные с интерпретацией шекспировских образов. Количественно их не так уж много, и они, вероятно, не всегда осознавались переводчиком. То истолкование, которое он давал героям трагедии, стихийно проявлялось в отборе слов для передачи их речей и деформировало образ, хотя и не очень значительно.

Согласно Дружинину, Лир — «истинный король древней Британии», по природе своей полный «любви, правосудия и мудрости», исполненный «истинного величия», но он испорчен «безграничной гордостью», которая развилась вследствие «постоянных удач и общего раболепства». «Смирить его может только перст божий» (III, 15). Выше уже указывалось, что вся трагедия толковалась Дружининым как урок, «данный мудрым промыслом человеку сильнейшему», как призыв к смирению и покорности.

На протяжении всей трагедии переводчик почти неуловимо усиливает гордыню Лира. Даже знаменитые слова Лира, ставшие в России провербиальными: «Король! король от головы до ног!» (III, 143), хотя и передают близко по смыслу: «Да, король каждым своим дюймом» («Ay, every inch a king»; IV, 6, 110), но звучат несравненно торжественнее. Если Лир Шекспира жалуется, что во дворце Гонерильи он встречает «небольшое пренебрежение» («а most faint neglect»; I, 4, 73—74), то у Дружинина оно превращается в «полное невнимание» (III, 72). В безумии Лир говорит у него не «Смотри, как трясется подданный, когда я гляжу на него» («When I do stare, see how the subject quakes»; IV, 6, 111), но «Гляди, как дрожь рабов моих колотит, Когда гляжу на них я» (III, 143); здесь и ниже курсив мой, — Ю.Л.) и т. д.

Идеей покорности судьбе проникнуты в переводе заключительные слова герцога Альбанского:

Смиримся же пред тяжкою годиной:

Без ропота дадим мы волю сердцу.

Всех больше вынес старец, нам же всем

Не видеть стольких лет и столько горя,

(III, 172)

между тем в оригинале нет ни смирения, ни безропотности.

Социальные взгляды Дружинина особенно отразились в трактовке образа графа Кента, верного, хотя и нелицеприятного слуги Лира, который сохраняет преданность своему монарху во всех превратностях его трагической судьбы. В Дружинине Кент вызывает беспредельное восхищение. «Идеал истинного верноподданного», — называет он его во вступлении (III, 35). «...Никогда, через тысячи поколений, еще не родившихся, не умрет поэтический образ Шекспирова Кента, сияющий образ преданного слуги, великого верноподданного!» (III, 40), — восклицает он с умилением.23

В переводе преданность Кента своему королю и господину слегка и в то же время последовательно акцентировалась. «Честный раб», — называет себя в первой же сцене дружининский Кент (III, 58), хотя в оригинале этого нет. Когда Лир посылал Кента с письмом к Глостеру, у Шекспира переодетый слугою граф отвечал просто: «Не усну, милорд, пока не вручу вашего письма» («I will not sleep, my lord, till I have delivered your letter»; I, 5, 6—7). Но Дружинину такой ответ казался слишком сухим, и его Кент говорил: «Не усну, пока не исполню воли вашего величества» (III, 80). «Пусть небеса хранят тебя!» (III, 120) — произносит в переводе верный слуга над спящим господином слова, отсутствующие в подлиннике, и т. д. Верноподданнические чувства усиливались и в речах других героев.

Мы привели примеры наиболее резких отклонений. В большинстве же своем они слабее и вообще малочисленны. Переводчик сознательно стремился воссоздать истинный смысл шекспировской трагедии. И все же его общественные воззрения, симпатии и антипатии проникали в перевод.

Перевод «Короля Лира» вместе со вступительным этюдом был напечатан в 12-м номере «Современника» за 1856 г. Некрасов высоко ценил перевод и причислял его к важнейшим публикациям журнала этого времени, ставя его рядом с «Юностью» Толстого и «Фаустом» Тургенева.24 Еще до выхода перевода в свет он сообщал о нем читателям «Современника»: «Если мы скажем, что такого перевода творений Шекспира еще не было на русском языке, то скажем немного в похвалу переводу г. Дружинина. Блестящая даровитость, утонченный вкус, способность мастерская владеть языком — все лучшие качества этого писателя полно и прекрасно выразились в этом труде, выполненном с любовию вследствие увлечения великим писателем и долговременного увлечения его творением».25

Вообще виднейшие литераторы одобряли перевод самым горячим образом. «А каков успех вашего "Лира"! — писал Боткин Дружинину. — Для меня он был — несомненен, — но как увеличивается удовольствие, когда внутреннее убеждение делается очевидностью».26 В цитированном выше письме от 13(25) января 1857 г. Тургенев писал Дружинину: «...прочел я Вашего "Лира" — и умилился — но особенно меня тронула Ваша вступительная статья. Это прелесть!».27 А Островский сообщал И.И. Панаеву 14 декабря 1856 г.: «Я его (Дружинина, — Ю.Л.) "Лира" читаю всем приходящим ко мне и уж почти наизусть выучил».28 А.А. Григорьев был восторженным поклонником перевода.29 М.Н. Лонгинов хвалил его.30 Даже Н.Г. Чернышевский, крайне скупой на похвалы, заметил в письме Некрасову: «Перевод действительно хорош».31 Поэтому Дружинин с полным основанием смог написать в 1858 г. о «внимании публики, благосклонно принявшей перевод, и дружелюбных отзывах лучших наших литераторов» (вступление к переводу «Кориолана»; III, 177).32

Однако в печати перевод получил отрицательную оценку, но эти отзывы были явно инспирированными, так как появились в журналах, враждебно настроенных по отношению к «Современнику» и его союзу с «Библиотекой для чтения». Придирчивая критика перевода содержалась в «Обзоре литературных журналов», напечатанном в еженедельнике «Сын отечества»,33 который издавался А.В. Старчевским — бывшим редактором «Библиотеки для чтения». Автором обзора был В.Р. Зотов.34 Он обвинял Дружинина во многих грехах — нескромности, непоследовательности, напыщенном языке и т. п., но основной его целью было — скомпрометировать переводческие принципы. «...За изменения и пропуски в пьесе Шекспира мы имеем полное право быть недовольными, — заявлял Зотов. — За что считает он нас лицами, которым шекспировские метафоры могут показаться странными, дикими? Разве мы не можем перенестись к тому времени, в которое писал великий поэт?.. И потом, где мерило степени странности метафор? Почему г. Дружинин допускает одни и исключает другие?.. Почему мы должны верить его авторитету?». В заключение он заявлял, что видит в переводе Дружинина «желание переделать Шекспира, а не перевести», и выражал сомнение в его превосходстве над переводом Каратыгина, шедшим на сцене.35

Для сведения счетов со своими литературными противниками решил воспользоваться переводом «Короля Лира» и постоянный враг «Современника» А.А. Краевский. Он обращался к разным литераторам, уговаривал их написать «разбор дружининского перевода с ясными доказательствами его нелепостей».36 Наконец такой разбор появился в издававшихся Краевским «Санкт-Петербургских ведомостях».37 Рецензент, обозначивший себя литерами П.Б.,38 утверждал, что новый перевод «Короля Лира» излишен, иронизировал над связями Дружинина с «Современником», которые будто бы позволили ему напечатать «залежавшийся... труд в виде дружеского сюрприза», отрицал законность его переводческих принципов («Раз позволив себе его (Шекспира, — Ю.Л.) смягчать, сокращать и облагораживать, где мы остановимся?»), а в конце утверждал, что новый перевод — всего лишь «перифраз» перевода Якимова.39

Такая организованная травля возмутила многих литераторов. «Мы все глубоко были возмущены подлостью литературного рынка... — писал Дружинину А.А. Григорьев. — Глубиною невежества, дешевого педантизма и достойной ёрников продажей литературного мнения отличались отзывы о первом по поэтическому пониманию переводе Шекспира: даже этюда не проняла толстокожих носорогов!».40

Закончив перевод «Короля Лира», Дружинин, по-видимому, уже в августе или сентябре 1856 г. принялся за «Кориолана». 28 сентября И.И. Панаев сообщал В.П. Боткину: «Дружинин переводит Кориолана и читал мне из него также отрывки. Очень хорошо. Вот его настоящее дело».41 Перевод растянулся на два года («Король Лир» был переведен за полгода): редактирование «Библиотеки для чтения» оставляло немного времени для других занятий. Только 10 августа 1858 г. Дружинин писал своему приятелю Н.П. Евфанову: «.. обработал окончательно Кориолана Шекспира, которого начал переводить тому уже два года. Если не ошибаюсь, перевод вышел еще рельефнее, чем перевод Лира: я набил руку на белом стихе и сверх того приобрел больше навыка в уразумении Шекспира».42 Тогда же Дружинин сообщил об окончательной отделке «Кориолана» Тургеневу.43

В отношении принципов перевода новый труд Дружинина не представлял ничего нового, что и было подчеркнуто в предисловии: «В течение двух лет, истекших со времени издания этой последней трагедии («Короля Лира», — Ю.Л.), взгляд наш на задачу переводчика не понес никаких изменений. Он остался таким же, как он высказан нами во вступительном этюде к "Королю Лиру"» (III, 177). Дружинин также производил некоторые сокращения текста, хотя и в меньшем объеме, чем в предыдущем переводе. Также упрощал он и сглаживал сложные шекспировские метафоры. Однако он все же сделал шаг в направлении к более точному переводу: он переводил сложные обороты и метафоры в двух вариантах — смягченном и буквальном (тоже в стихотворной форме). Последние варианты были приложены в конце перевода с тем, чтобы читатели могли составить себе более точное представление о слоге Шекспира. Вот два примера подобных вариантов:

Основной текст:

КориоланВы, мерзавцы.

Что? иль опять нашла на разум ваш

Чесотка беспокойная? В чем дело?

Зачем вы здесь?

(III, 186—187)

Буквальный перевод:

Эй, в чем дело?

Зачем вы, беспокойные мерзавцы,

Поддавшись зуду жалких ваших мнений.

Себе коросту начесали?44

(III, 318)

Основной текст:

КориоланЖена моя идет сюда! за нею

Та женщина, которая меня

Родила в свет, и за руку она

Ведет младенца-внука!

(III, 300)

Буквальный перевод:

Жена моя идет сюда, за нею

Та форма благородная, в которой

Сложилось это тело, и ведет

Она младенца-внука.45

(III, 324)

Однако в переводе «Кориолана» нас меньше всего занимают переводческие принципы. Выбор пьесы был продиктован не общекультурными (как при переводе «Короля Лира»), но совершенно определенными политическими мотивами. Из всех произведений Шекспира эта трагедия легче всего поддается антидемократической интерпретации. А к середине 1856 г., несмотря на внешний мир, уже ясно определилась непримиримая вражда между революционными демократами и либералами, и распри полководца Кориолана с непокорными плебеями вдруг приобрели остро злободневный смысл. Тогда же в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», направленной против «Очерков гоголевского периода» Н.Г. Чернышевского, Дружинин называл «Кориолана» «пророчеством» и подчеркивал актуальность трагедии. «Прочитайте это произведение для поучения собственно, и вы не поверите глазам своим, вам будет казаться, что какой-то "исполин из человеков" только вчерашний день написал "Кориолана"... Разве геройское упрямство Кориолана, его ненависть к безумной черни, его нежное сердце, прикрытое железною бронею государственного мужа, не разъяснит вам многих вопросов, о которых было столько писано и столько еще будет писано?» (VII, 219). И либералы — друзья Дружинина (более проницательные, чем Панаев) поняли общественный смысл его обращения к этой трагедии. Тургенев писал ему из Парижа: «Чудесная Ваша мысль — переводить "Кориолана". — То-то придется он Вам по вкусу — о Вы, милейший из консерваторов!».46 Еще определеннее высказался Боткин: «Спасибо Вам за выбор "Кориолана": есть высочайшая современность в этой пьесе».47

Своим переводом Дружинин хотел свести партийные счеты с Чернышевским и его сторонниками,48 и, передавая на русский язык гневные диатрибы римского патриция против народовластия, он вкладывал в них всю злобу и ненависть русского консерватора к растущей молодой демократии.

Эта власть,

Распавшаяся надвое, — заставит

Забыть про благо родины и Рим

Сведет к ничтожеству. Там, где одни

Правители других бранят безумно,

Где им за дерзость платят справедливым

Презрением, где род, и сан, и мудрость

Бессильны пред крикливым большинством,

Там нет дорог разумному правленью,

Там нет порядка! Потому теперь

Я заклинаю всех, кто дорожит

Законами родной земли, кто кроток,

Но без боязни вдаль глядеть умеет,

Кто любит славу больше долгой жизни, —

Решайтесь на опасное леченье,

Не бойтесь потрясти больное тело,

И без того в нем смерть! Решайтесь разом,

Многоголосый вырвите язык,

Чтоб он не смел питаться сладким ядом!

(III, 244)

Нетрудно понять, какой смысл в условиях предреформенной политической борьбы получали эти обличения «крикливого большинства» и призывы вырвать «многоголосый язык». Характерно, что Дружинин здесь даже дополнял Шекспира; грозное предсказание;

заставит

Забыть про благо родины и Рим

Сведет к ничтожеству,

отсутствует в подлиннике. Таких добавлений немало в переводе.

«Кориолан» был напечатан в «Библиотеке для чтения».49 В предисловии Дружинин говорил о своих переводческих принципах, но не дал своего истолкования трагедии, возможно, не решился. Никаких откликов на перевод в печати не последовало. По-видимому, выступление Дружинина было признано настолько несвоевременным и политически бестактным, что все стороны решили просто обойти его молчанием.50 Даже петербургская театральная дирекция, которую уж никак нельзя заподозрить в сочувствии демократическим слоям русского общества, запретила актеру Л.Л. Леонидову поставить «Кориолана»,51 вероятно не желая возбуждать страсти в публике. Так бесславно окончилась антидемократическая выходка Дружинина.

Последующие переводы Дружинина уже не носили характера политических выступлений. Он возвращается к пропаганде творчества Шекспира вообще: в 1859 г. принимается за «Ричарда III» и переводит трагедию за полгода.52 Это тоже политическая трагедия, но страсти, обуревающие ее героев, никак не соотносились с конкретной борьбой периода революционной ситуации. Дружинин просто считал ее более доходчивой, особенно в условиях напряженной общественной жизни. Он так и писал во вступлении, что даже «люди, пережившие период любви и поэзии, люди, зачерствевшие в практической сфере, лица, наклонные к политической деятельности... не остаются равнодушными при представлении короля "Ричарда"» (III, 327). 10 января 1860 г. Б.М. Маркевич читал первую и вторую сцены первого действия трагедии в переводе Дружинина на публичном чтении в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда), в организации которого Дружинин принимал деятельное участие. В том же году эти сцены с добавлением трех сцен пятого действия были опубликованы в «Современнике».53 «...Более поэтического перевода Шекспира еще не бывало по-русски», — указывалось в редакционном примечании.54 А в 1862 г. в приложении к тому же журналу был опубликован полный перевод со вступительной статьей переводчика.55

Переводческая манера Дружинина постепенно эволюционировала, он все больше приближался к точному переводу. Он сам указывал: «В "Ричарде III-м" мы тоже останавливались перед странностью некоторых чересчур метафорических отрывков и переводили их без смягчения» (III, 352).

Последний перевод Дружинина — «Жизнь и смерть короля Джона» — также появился в «Современнике», но уже после смерти переводчика.56

Переводы Дружинина из Шекспира долго сохраняли свое значение. Они издавались отдельно («Король Лир», «Кориолан») и включались в полное собрание драматических произведений Шекспира, изданное Некрасовым и Гербелем, а затем в полного Шекспира под редакцией С.А. Венгерова (1902—1904). Как утверждает известный теоретик и историк перевода К.И. Чуковский, «дружининские переводы Шекспира и посейчас остаются непревзойденными во многих отношениях».57

Нельзя считать случайным тот факт, что, кроме, «Кориолана», все эти переводы впервые появились в органе революционных демократов «Современнике», где они печатались даже в 60-е годы, когда враждебность Дружинина к демократическому направлению русской литературы была совершенно очевидна. Непримиримое отношение Некрасова к эстетическим и политическим взглядам Дружинина хорошо известно. Но, имея в виду интересы русской культуры, он считал, что та объективная польза, которую Дружинин может принести в качестве переводчика и знатока Шекспира, не должна оставаться втуне. И Некрасов не только печатал дружининские переводы, но и предложил ему в 1859 г. взять на себя редактирование собрания драматических произведений Шекспира.58 Дружинин ответил согласием,59 но дело затянулось, и смерть помешала ему выполнить этот труд; издание осуществлялось уже без его участия.

* * *

В качестве переводчика Шекспира в 60-е годы выступает и А.А. Григорьев, критическая деятельность которого рассматривалась в предыдущем разделе. В разное время своей жизни он переводил Софокла, Гете, Шиллера, Гейне, Беранже, Байрона. В последние десять лет Григорьев-переводчик занимается почти исключительно Шекспиром. Впрочем, первые его опыты в этой области относились еще к годам ранней юности. В 1837 или 1838 г. он перевел с французского «Короля Лира».60 В 1850 г. Ф.А. Кони предполагал поместить перевод в «Пантеоне», но встретил самый решительный протест Григорьева. «...Ради бога, не делайте этого: Вы остыдите и свое издание и меня», — писал ему Григорьев 8 марта 1850 г. и предлагал сделать новый, «дельный» перевод трагедии: «...занятый почти специально изучением Шекспира, я это сделаю за самую умеренную плату из чистого дилетантизма и даже вовсе без платы, если Вы похлопочете о постановке моего перевода на сцену».61 Больше об этом переводе ничего неизвестно.

В 1846 г. в «Репертуаре и Пантеоне» появилось сообщение о том, что Григорьев переводит «Ричарда III»,62 но и об этом переводе не сохранилось никаких иных сведений.

В 1853 г. Григорьев начал работать над «Сном в летнюю ночь». Работа, которой он, по собственному признанию, занимался «урывками», затянулась до 1856 г.63 Весной и летом этого года он читал свой перевод Дружинину, Боткину и Островскому и встретил их одобрение;64 Дружинин приобрел «Сон» для «Библиотеки для чтения», и после исправлений и написания вступительного очерка в форме письма к Дружинину (над этим письмом Григорьев работал до марта 1857 г.) перевод был опубликован в журнале.65 В 1860 г. Григорьев вторично напечатал свой перевод в редактировавшемся им «Драматическом сборнике».66

После опубликования «Сна» Дружинин заказал Григорьеву новый перевод какой-то драмы Шекспира, которую предполагалось напечатать в «Библиотеке для чтения» в 1858 г.67 Однако перевод в журнале не появлялся. Возможно, что это была драма «Венецианский купец», которая в переделанном виде под заглавием «Шейлок, венецианский жид» была поставлена в Александрийском театре в сезон 1859/60 г. и напечатана в «Драматическом сборнике».68

Последним переводом Григорьева была трагедия «Ромео и Джульетта», над которой он, по-видимому, тоже работал несколько лет. Окончательной отделкой перевода он занимался в долговом отделении, куда был посажен в конце июля 1864 г. Он намеревался сопроводить трагедию «лихой статьей».69 Кроме того, ему хотелось приняться за драму «Мера за меру».70 Смерть помешала ему осуществить свои планы. Перевод «Ромео и Джульетты» был опубликован посмертно.71

Переводы Григорьева отличает ярко выраженный творческий характер. При всех их недостатках они совершенно свободны от налета ремесленничества, присущего многим переводам 60-х годов. Весь свой талант, весь темперамент вкладывал он в свою работу. «...Влюбленный в шекспировское создание я начал перевод, влюбленный в него продолжал и влюбленный же окончил», — писал Григорьев о «Сне».72 «Труд заветный», — назвал он «Ромео и Джульетту».73 Переводы Григорьева из Шекспира, особенно эти два, над которыми он трудился в конце своей жизни, явились итогом его раздумий над творчеством английского драматурга. Шекспир органически входил в его жизнь, в круг его переживаний. Говоря о своем понимании «Сна», Григорьев замечал: «...я верю только в то понимание, которого точка отправления есть чувство».74 И этот эмоционально-лирический подход переводчика чутко уловил Александр Блок, который писал в статье «Судьба Аполлона Григорьева»: «Даже большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то что он часто работал по заказу: еще один признак истинного художника».75

Известно, что и «Сон в летнюю ночь», и «Ромео и Джульетта» связывались в сознании переводчика с драматическими перипетиями его любви к Л.Я. Визард; внешне это выразилось в цикле сонетов «Титании» и «Post-scriptum переводчика» («И все же ты, далекий призрак мой»),76 сопровождавших переводы, внутренне — обусловило их лирическую напряженность. Не случайно Григорьев был уверен, что обе пьесы связаны с судьбами «таинственной, но несомненной любви» самого Шекспира, ибо, по его убеждению, «творить можно только из источника собственной внутренней жизни».77 «Правда о чувстве любви», — так определяет Григорьев тему этих произведений, но в «Сне» это еще «не любовь в собственном смысле слова... — это первый позыв, первая греза любви, любовь, так сказать, беспредметная, фантастическая, одним словом, fancy»,78 а в «Ромео и Джульетте» представлено «чувство любви — развивающееся в трагически роковых размерах».79 Отсюда стремление Григорьева выявить всю гамму проявлений этого чувства на разных стадиях и в разных по своему душевному складу персонажах, стремление, сочетающееся с общим интересом к психологической характеристике шекспировских героев. Он не только предпослал переводу «Сна» характерологический этюд и намеревался написать такой же по поводу «Ромео и Джульетты», но и практически реализовал свои наблюдения в переводе.80

В отношении принципов перевода Григорьев подчеркивал во вступлении к «Сну» свою солидарность с Дружининым, указывал на присущую им обоим «одинаковость взгляда на способ усвоения Шекспира русской литературе, одинаковость стремления передавать запах и цвет, а не букву подлинника».81 Однако сходство их переводческой манеры не так уже велико. Общим для них было отвержение буквализма и лежавшее в основе этого стремление сделать Шекспира доступным самым широким кругам читателей. Григорьев писал по этому поводу: «Подстрочные переводы, по-моему, положительно вредны для массы, которую они отвращают от чтения Шекспира... Шекспир есть нечто вечное, что должно быть освоено каждому народу, всем и каждому в известном народе».82 Но Дружинин, установив свои принципы и выработав основанные на них переводческие приемы, дальше действовал уже в известной мере догматически, тогда как Григорьев постоянно экспериментировал, искал новые решения встававших перед ним переводческих задач. Отсюда неровность его переводов, в которых можно встретить и места, отличающиеся высокой поэтичностью, и корявые, нескладные вирши. Лучший из его переводов — «Ромео и Джульетта»; наименее удачный — «Сон в летнюю ночь», возможно потому, что здесь он слишком много экспериментировал и мудрствовал.

Григорьев тоже иногда вставал в тупик перед сложностью шекспировских оборотов и упрощал их, преобразовывал метафоры, заменял необычное более привычным, но он не делал этого с такой последовательностью как Дружинин. Напротив, чаще он стремился воспроизвести эту усложненность тем или иным способом. Ибо он постиг поэтическое значение «ненатуральности» языка шекспировских героев.83 «Ненатуральная» образность осмыслялась не как простые риторические украшения, но как своеобразный «психический анализ», средство достичь «глубины преткновения психических пружин».84 Поэтому в лучших местах перевода Григорьева шекспировские метафоры органически вплетались в речь героев, сохраняющую при этом напряжение страсти.

О, кони огненогие! Спешите

Вы вскачь к жилищу Фебову! Когда бы

Был Фаэтон возницею, давно

Угнал бы вас он к западу, и ночь

Тенистая спустилась бы на землю.

Покров густой, о ночь — приют любви,

Раскинь скорей, чтобы людские взоры

Закрылися и Ромео трепетал

В объятиях моих, никем не зримый...85 —

взывает Джульетта, и в этих словах выражается вся она — не идеальная дева, а вполне живая и реальная «14-тилетняя, пламенная итальянка, которой девственная, неразвившаяся грудь уже сильно трепещет», как некогда писал о ней Григорьев.86

Вообще язык чувства — это стихия Григорьева в отличие от Каткова, которому, как мы помним, лучше удавались рассудочные медитации. С безыскусственной простотой и подлинным лиризмом передана сцена Ромео и Джульетты перед разлукой (III, 5), о которой Григорьев писал: «...это воркование голубей, шепот цветов, таинственно обаятельный шепот в тихую лунную летнюю ночь».87

ДжульеттаУж ты идешь? Еще не скоро день...

То соловья, не жаворонка голос

В твой боязливый слух вонзился звоном...

Ночью всегда поет он на гранате:88

Поверь мне, милый, это соловей!Ромео

Нет! жаворонок это — вестник утра,

Не соловей! Взгляни, любовь моя:

Завистливые проблески уж ярко

Край облаков востока золотят...

Сгорели свечи ночи, день веселый

Встал на дыбки на высях гор туманных...89

Ни один переводчик до Григорьева (а до него было той перевода «Ромео и Джульетты»: Росковшенко, Каткова и Грекова) не решился передать выражение Шекспира «веселый день встает на цыпочки» («jocund day stands tiptoe»; III, 5, 9—10). Выражение Григорьева «встал на дыбки» замечательно не только тем, что его простонародность придает особую яркость образу, естественно вводит его в русскую речь, но оно также делает образ шекспировски многозначным. «Встал на дыбки» действительно означает «встал на цыпочки», но так обычно говорят о детях, впервые встающих на ноги. Возникающий день не только олицетворяется, но и уподобляется вступающему в жизнь младенцу.

Яркость речевой характеристики героев — другое достоинство переводов Григорьева, сумевшего передать и глупую болтливость Кормилицы, и стариковское самодурство Капулета-отца, и язвительную иронию Меркуцио, и яростную ненависть Шейлока, и капризное своеволие Титании и т. д.

Но далеко не все приемы, применявшиеся Григорьевым, были удачны Иногда ему казалось, что «ненатуральность» речи шекспировских героев можно выразить изменением размера, и он громоздил замысловатые и странные стихи вроде тех семистопных хореев, с которыми Ромео обращается к Лоренцо:

Ну, так знай, что больше я жизни, больше света

Полюбил прелестную дочку Капулета...

Любит, как люблю ее, и меня она, —

И любовь взаимная браком быть должна

Скреплена священным.90

В «Сне в летнюю ночь» с его сложным перипетиями фантастического сюжета подобные изменения размера кажутся более уместными. Здесь Григорьеву случалось передавать рифмованный пятистопный ямб и четырех- и семистопным ямбом, и восьмистопным хореем, и даже разностопным (4—6) анапестом.

Григорьев, как он и сам признавался, старался в переводе «быть точным до последней степени» «везде, где поэзия, пафос или юмор неотделимы от буквы».91 Там, где, ему казалось, этого не было, он считал себя вправе отступать от буквы, чтобы передать дух. В «Сне» он сокращал то, что называл «дрязгом в Шекспире» — выражения темные, утратившие значение, непристойности, но число таких сокращений невелико; в «Ромео и Джульетте» ослаблял «разные похабства нецеремонного оригинала». С другой стороны, он мог допустить некоторые изменения и добавления, если полагал, что так он лучше выразит дух подлинника. Примером может служить монолог Основы в конце IV действия «Сна», в котором он напутствует своих товарищей перед спектаклем (пример этот тем нагляднее, что здесь переводчик не был стеснен стихом): «Пробегите поскорей еще раз роли, и наше дело в шляпе. Наше представление предпочтено всем другим. Не мешает, чтобы Тизба на всякий случай надела чистую рубаху (это я говорю насчет поту). Вот тоже: кто льва играет, ногти бы немного почистил; нельзя, на виду будут, аки львиные когти. А главное, любезнейшие актера, не ешьте вы чесноку или луку; потому воняет, скверно воняет, а наше дыхание должно быть чистое, свежее. Затем, я готов биться об заклад, что все скажут: вот комедия, так комедия! Ну да нечего слова попусту терять: за мной! вперед!».92

Все выделенные выражения добавлены переводчиком. По поводу львиных когтей в подлиннике говорится нечто иное: «пусть тот, кто играет льва, не обрежет ногтей, потому что они должны высовываться, как львиные когти» («let not him that plays the lion pare his nails, for they shall hang out for the lion claws»; IV, 2, 41—43). В оригинале Основа не бьется об заклад, а просто не сомневается («I do not doubt»), зрители говорят: «это приятная комедия» («it is a sweet comedy») и т. д. Григорьев считал, что при таких изменениях он остается «верным юмору, а не букве подлинника»,93 и в этом с ним нельзя не согласиться.

Особо задумывался Григорьев над воплощением в переводе «Сна» сказочно-народного колорита подлинника, который, как он считал, органически присущ Шекспиру (как и Пушкину) и пронизывает все его творчество. «Шекспир... — писал он, — берет мир совершенно сказочный, и притом мир сказок, находившихся в общем обращении у народа в его эпоху, сказок про греческих героев, отдетых в костюмы странствующих рыцарей и совершающих подвиги, свойственные сим последним; для народа это понятно, с фантастическим миром никак не в разладе... Я хотел заменить имена героических лиц шекспировского "Сна" именами знакомых всем образов сказок иноземного пласта, ходящих доселе в народном обращении, но меня остановила связь сих последних с другим фантастическим миром, которого поэзия есть совсем иная, нежели поэзия эльфов... я избрал среднюю дорогу, назвал Тезея князем, Ипполиту королевною, слегка кое-где придал речам сказочный колорит, точно так же, как в передаче разговора мастеровых старался уловить среднюю черту: допускал только намеки на народную речь, намеки на народные поговорки, допуская часто порченность фабричной речи».94

Этот отказ от буквальной передачи народных речений с их ясно выраженным национальным колоритом и сохранение лишь общего, свободного от национальной специфики намека на провербиальный строй речи можно обнаружить в песенке Пука над спящими влюбленными, которая в оригинале состоит из одних пословиц:

Чему быть, то будет,

Будет — не минует —

Всему свой черед.

Кто в кого родится,

Тому на том жениться:

Всяк свое найдет.

Всяк свое добудет:

Чему быть, то будет.

И ладно всей пойдет!95

Однако, несмотря на теоретические установки, хотя сознательно Григорьев избегал вводить понятия, непосредственно связанные с русским бытом, историей и т. п., широкое употребление просторечных выражений с присущей им национальной определенностью сообщало переводу «Сна» некоторый налет русификации.96 Здесь мы встречаем: «авось», «завсегда», «отличный малый», «честные господа», «рядком», «в чувство произвести», «разгвоздить», «дитятко», «милка человек», «заправский», «слышь», «здорово», «могарыч» и тому подобные выражения. Элемент русификации содержался и в таких словах, как «барыня», «барышня», обращениях: «наш господин и князь», «сударь ты мой» и др. В переводе «Ромео и Джульетты» подобные русизмы встречаются уже крайне редко.

Мы уже говорили, что переводы Григорьева очень неровны, при больших достоинствах они изобилуют недостатками — нескладными, непоэтичными выражениями вроде «осе́тил сердце» (в смысле пленил), «задумчивое настройство», «не поперечь» и т. п., разрушением строфической формы (в «Ромео и Джульетте» два сонета, которые произносит хор, переданы: один — девятнадцатью строками, другой — двадцатью одной). Попадаются в этом переводе и сентиментально-слащавые выражения. Весьма спорной была попытка в «Сне» перевести трагедию, разыгрываемую мастеровыми, силлабическими виршами:

Прииде младый Пирам и, егда увиде

Обагренну епанчу, жизнь возненавиде.

Самопрандер, сиречь меч, тогда вынимает

И, стеня, себя весьма живота лишает.97

Однако и подобные неудачи поучительны, ибо они были плодом напряженных творческих исканий, благодаря которым переводы Григорьева представляют интерес и в наши дни, если не для читателей, то, во всяком случае, для переводчиков.

Критические отзывы на переводы Григорьева немногочисленны. Резко отрицательный отзыв на перевод «Сна» появился в «Санкт-Петербургских ведомостях», ибо для редактора газеты А.А. Краевского самый факт опубликования перевода в «Библиотеке для чтения» и заявление Григорьева о солидарности с Дружининым служили достаточным основанием для этого. Рецензент, подписавшийся «Н.Н.»,98 назвал перевод «водевильной переделкой» пьесы Шекспира «на русские нравы», окрашенной «яркими цветами расейского быта, наведенными на нее через призму комедий г. Островского с братнею», с прабавками, которые «заимствуются... из языка русских трактирных "завсегдателеи"».99

Более благосклонной была рецензия в «Сыне отечества», но здесь больше говорилось о поэтической одаренности Григорьева вообще. В самом переводе рецензент лишь отмечал легкий стих, но признавал неудачной передачу трагедии о Пираме и Тизбе силлабическими виршами.100

Продвинуть на сцену перевод «Сна» Григорьеву не удалось из-за противодействия цензуры: в 1861 г. пьеса не была одобрена к представлению.101 В 1858 г. Н.А. Некрасов приобрел у Григорьева перевод «Сна» для собрания сочинений Шекспира,102 однако в издании эта комедия была представлена переводом Сатина. Издатели объяснили это тем, что при сличении с подлинником они нашли перевод Сатина «более близким к подлиннику и более изящным в литературном отношении».103

Переделка Григорьева «Шейлок» с самого начала предназначалась для театра, и критическая оценка ее делалась попутно в рецензиях на постановку Александрийского театра. Оценки эти очень разноречивы, В.К. Иванов — театральный обозреватель «Русского слова» — вообще отказывал Григорьеву в поэтическом таланте и писал, что перевод «во многих отношениях представляется далеко неудовлетворительным».104 Напротив, в «Театральном и музыкальном вестнике» отмечалось: «...г. Григорьев очень искусно ограничился сохранением всего, что определяет личности трагедии и действие ее, и передал это в переводе, свободном от всяких натяжек и тяжелых оборотов, несвойственных русскому языку».105

Перевод «Ромео и Джульетты» почти не вызвал откликов в печати. Только Д.В. Аверкиев в некрологе Григорьева подчеркивал, что в этой трагедии переводчику особенно удалось «оригинальною речью передать характеры шекспировских лиц» и все герои здесь «говорят свойственным им языком и... характеры переданы в совершенстве».106 Трудно сказать, почему Некрасов и Гербель не включили этот перевод в свое издание Шекспира, предпочтя ему весьма бледное произведение Н.П. Грекова. Причина, видимо, состояла в том, что перевод Грекова, вышедший в 1862 г., был уже приобретен ими.107 Только в издании С.А. Венгерова была восстановлена справедливость и перевод Григорьева, как лучший, занял подобающее ему место.

* * *

Переводил Шекспира и Александр Николаевич Островский (1823—1887). Переводы драматических произведений с европейских языков (итальянского, испанского, французского, английского и латинского) занимают видное место в его творческом наследии (хотя по своему значению они, конечно, не могут идти ни в какое сравнение с его оригинальным творчеством). Своими переводами Островский стремился расширить отечественный театральный репертуар, познакомить русских зрителей и читателей с произведениями мировой драматургии.

Свою переводческую деятельность Островский начал с Шекспира. 14 августа 1850 г. он представил в драматическую цензуру «Укрощение злой жены» — прозаический перевод комедии Шекспира, приспособленный для сцены.108 Комедия была запрещена 7 сентября Дубельтом по докладу цензора Нордстрема, который, отметив около ста недопустимых мест, дал такое заключение: «Г-н Островский, известный уже своею грязною пьесою "Свои люди — сочтемся", запрещенной цензурой III Отделения и по высочайшему повелению, сделал и в настоящем случае неудачный выбор» (XI, 373).109 Весьма показательно, что цензор объединил оригинальную и переводную пьесы драматурга как произведения одной направленности.

К «Укрощению злой жены» Островский вернулся в 1864 г. В начале октября он просил своего друга, петербургского артиста Ф.А. Бурдина забрать перевод из III отделения и выслать ему в Москву. «...Я бы его пообделал, он может пойти», — писал он (XIV, 118). Бурдин выполнил просьбу и сообщил Островскому, каких поправок требует цензура.110 Однако работа драматурга не ограничилась отделкой старого перевода. Некрасов и Гербель привлекли его к участию в «Полном собрании драматических произведений Шекспира»,111 и летом 1865 г. он переводит комедию стихами, назвав ее сначала «Укрощение строптивой», а затем окончательно — «Усмирение своенравной». 17 октября 1865 г. Островский сообщил Гербелю, что в течение недели вышлет ему свой перевод. «Так как это мой первый труд в этом роде, — писал он, — то мне хочется сделать его поотчетливее; я просмотрю его еще раз, и уже последний, и доставлю Вам» (XIV, 132). Перевод был опубликован в «Современнике»112 и во втором томе издания Некрасова—Гербеля.113

В 1886 г. в связи с подготовкой четвертого издания сочинений Шекспира, которое после смерти Некрасова и Гербеля осуществлял А.Ф. Дамич, Островский внес в перевод некоторые изменения, о чем писал своему издателю Н.Г. Мартынову 6 мая: «Я не обещал Дамичу совершенно переделать свой перевод "Усмирение своенравной"; переделывать его нечего, он сделан верно и слово в слово. Я хотел только пересмотреть его по новому, исправленному изданию Шекспира, недавно вышедшему в Лондоне, в котором есть перемены в некоторых словах и знаках препинания» (XVI, 238).114 Новая редакция перевода еще до выхода четвертого издания сочинений Шекспира была опубликована во втором томе собрания драматических переводов Островского, выпущенном Н.Г. Мартыновым (СПб., 1886).

Летом 1885 г. А.Ф. Дамич заказал Островскому перевод «Антония и Клеопатры» для замены печатавшегося ранее перевода А.Л. Соколовского. Островский охотно согласился и работал над переводом в октябре и декабре 1885 г., апреле и мае 1886 г. Он занимался им еще 31 мая 1886 г., за два дня до смерти. Это была последняя работа драматурга, которую ему так и не удалось завершить.115

Островский высоко ценил творчество Шекспира. А.Ф. Кони, встречавший его в 1861 г. у Писемского, вспоминал, что «Островский указывал на все величие бессмертных творений английского гения... Анализируя... человеческие страсти как материал для драматического произведения, он находил, что каждая из них имеет своего представителя в отдельных образах, разработанных Шекспиром».116 Величие Шекспира реалист Островский видел в жизненной правде, воплощенной в его произведениях. Он подчеркивал, что английский драматург «не только не изобретал лжи, но в ложь сказки влагал правду жизни». Опираясь на пример Шекспира, Островский утверждал, что «дело поэта не в том, чтобы выдумывать небывалую интригу, а в том, чтобы происшествие даже невероятное объяснить законами жизни» (XII, 321).

Поэтому к переводу Шекспира русский драматург подходил с большой ответственностью. «Я английский язык знаю порядочно и перевесть всякую пьесу могу легко, — писал он А.Ф. Дамичу 28 июля 1885 г. — но с Шекспиром очень осторожен: для каждой английской фразы можно найти десяток русских фраз, но я стараюсь выбрать из этого десятка самую подходящую» (XVI, 184—185).117 Обычно Островский делал первоначально прозаический перевод, который затем перелагал в стихи. При подготовке такого прозаического подстрочника «Антония и Клеопатры» драматург специально занимался английским языком с англичанкой Фанни Демери, а затем решил подвергнуть свой перевод пересмотру и разбору с В.Ф. Ватсоном,118 которого он так характеризовал в письме к Дамичу: «...англичанин, отлично знающий Шекспира, он мне объясняет малейшие оттенки смысла слов и целых выражений!» (XIV, 185).

Эта тщательность работы отличала и перевод «Усмирения своенравной».119 Создав после прозаического первый стихотворный вариант перевода, Островский отделывал его и совершенствовал.120 Сохранившийся фрагмент черновой рукописи121 показывает, как он изменял и улучшал текст, уточнял лексику, заменял шестистопные строки пятистопными и т. д. (см. XI, 374—375). В своем переводе Островский добился большой близости к подлиннику и в то же время лаконичности. Примером может служить хотя бы обращение Петручио к Катарине во втором акте:

Оставим шутки. Коротко и ясно:

Отец твой мне отдать тебя согласен,

Приданое назначено — и хочешь

Или не хочешь, а моей ты будешь.

Я по тебе; тебе такого нужно.

Клянуся светом, при котором видел

И полюбил я красоту твою,

Что я тебя не уступлю другому.

Я с тем рожден, чтоб усмирить тебя.122

(XI, 51)

Островскому особенно удаются изображения материального мира, окружающего его героев, с полнотой бытовых деталей. Таков, к примеру, монолог старика Гремио о своих богатствах:

Вы знаете, во-первых, дом, снабженный

Серебряной и золотой посудой

Для умыванья рук ее прекрасных:

Обит обоями из тирских тканей;

Набиты кронами ларцы из кости,

А в кипарисных сундуках ковры,

Наряды, пологи, белье, завесы

И с жемчугом турецкие подушки,

Шитье венецианцев золотое

И медная посуда — все, что нужно

Для дома и хозяйства, да на мызе

Коров молочных сотня, да по стойлам

Быков сто двадцать жирных...

(XI, 54—55)

Как установил М.М. Морозов, перевод Островского почти эквилинеарен. Этого удалось достигнуть путем чрезвычайной экономии слов, сочетающейся в то же время с лексическим богатством. Островский использует всю гибкость русского синтаксиса, чтобы краткость не лишала перевод понятности и не препятствовала удобопроизносимости, поскольку он предназначал свой перевод для театрального исполнения. Правда, иногда в «Усмирении своенравной» попадаются строки, которые можно понять лишь при сопоставлении с оригиналом, но они сравнительно редки.123

В «Укрощении строптивой» — одном из наиболее ранних произведений Шекспира — стих еще связан частой цезурой на второй стопе и переносы в нем встречаются сравнительно редко. Поэтому для достижения живости и свободы разговорной речи Островский отказывается от постоянной цезуры и значительно увеличивает число переносов.

И все же в «Усмирении своенравной» чувствуется известная скованность. Речевая характеристика персонажей только намечена, но не достигает полной завершенности. По-видимому, переводчик сознательно сдерживал себя, опасаясь, чтобы шекспировское творение не получило отпечатка творческой индивидуальности самого Островского. И все же эта индивидуальность проявляется (возможно, против воли самого переводчика) в последовательно проводимом упрощении языка, ослаблении наиболее пышных оборотов, снятии декламационной напыщенности.

Добиваясь точной передачи шекспировского текста, Островский в то же время стремился, чтобы перевод был не мертвым буквальным слепком, но живым произведением, которое могло бы идти на современной сцене. Поэтому он старательно сохраняет игру слов оригинала, подбирая эквивалентные русские выражения. У Шекспира, например, Баптиста предлагает женихам ухаживать («to court») за Катариной, на что Гремио отвечает, что лучше бы ее возить привязанной к телеге, как преступника («to cart»; I, 1, 54—55). У Островского Гремио восклицает: «Ухаживать? Ее бы — уходить!» (XI, 20). В другом месте слуги Грумио и Куртис в разговоре играют значениями глагола to catch (хватать, ловить): cony-catch — «плутовать» (букв, «ловить кроликов») и catch cold — «простудиться (схватить простуду)» (IV, 1, 45—46). Островский передает это: «Ох ты, продувной!» — «Да, меня продуло не на шутку» (XI, 71).

Для большей доходчивости переводчик заменяет непривычные для русских читателей и зрителей понятия более обыденными: «живую изгородь» (hedge) — «тыном», «сэк» (sack — род хереса) — «сладким вином», «эль» (ale) — «пивом», «денье» (denier — название монеты) — «денежкой» и т. д. Видимо, той же цели служили и русизмы, встречающиеся в переводе: «десятский», «сотский», «вершок», «ребята», «целовальничиха», «мужик», «холоп», «Катя», «Катенька», «сам-друг», «краса девица» и др. Употребляя эту лексику в сочетании с элементами просторечия, Островский добивался того, чтобы комедия в переводе звучала естественно по-русски.

М.М. Морозов, характеризуя переводческую манеру Островского, писал: «Островский совмещает филологическую точность перевода с находчивостью интерпретаций, богатством лексического материала и чуткостью к стилевым особенностям подлинников, которым придаются живая русская интонация и колорит богатого своеобычными оборотами русского народного языка. Свои переводы западноевропейских классиков Островский осуществлял в расчете на широкую народную аудиторию читателей и зрителей, которым были бы чужды нарочитые стилизаторские приемы переводческого искусства» (XI, 372—373). Эта характеристика полностью приложима к «Усмирению своенравной».

* * *

Одновременно с «Усмирением своенравной» в печати появился перевод «Веселые виндзорские барыньки»,124 в котором обнаруживаются близкие тенденции, обоснованные к тому же теоретически. Переводчиком этой комедии был Октавий Васильевич Мильчевский — литератор 60—70-х годов, автор всевозможных лингвистических, этнографических, популярных естественно-научных и других сочинений (ум. в 1880-е годы). Своему переводу он предпослал изложение переводческих принципов. Исходным моментом для него служило утверждение, что «каждый перевод должен производить-на своего читателя по возможности то впечатление, которое производит подлинник на "своего"». На этом основании Мильчевский, воспроизводя речь шекспировских персонажей, использовал лексику и фразеологию соответствующих социальных групп русского общества. «Конечно, — признавал он, — от этого мой перевод носит несколько "русский" колорит, но иначе, мне казалось, он был бы тенью комедии, чем-то без плоти и крови» (стр. 4). «Чисто по-русски» стремился Мильчевский передавать и каламбуры, пословицы, поговорки и остроты подлинника, «а не сетовать в выносках, что вот-де тут каламбур, да не выразишь его по-нашему» (стр. 5). Вообще перевод был освобожден от всяких сносок и примечаний; переводчик стремился передать места, требующие пояснений, «так, чтобы они сделались понятными и без ученых толкований» (стр. 6). Наконец, имена персонажей, имеющие смысловое значение, передавались соответствующими и близкими русскими словами: Shallow — Пустяк, Slender — Спичка, Ford — Поток, Page — Паж, Simple — Простота, Mistress Quickly — Провориха. В результате Мильчевский создал очень живой перевод с яркой языковой характеристикой персонажей. Обильное употребление просторечия позволило ему сделать их речь весьма выразительной. Провориха, например, отвечает на вопрос о местонахождении Фальстафа: «Беспременно там-с; но ужасть как осерчали, что их в воду-то вышвырнули» (стр. 84). Она употребляет выражения: «вальяжный», «краличка», «разлапушка», «сердешная», «беспременно», «валандаться» и т. п.

Однако переводчик не всегда последователен. К примеру, во II действии Фальстаф говорит Пистолю: «Я вам скажу короче, не вешайтесь мне больше на шею, я вам не виселица; убирайтесь! Поди ты в толпу народа и подтибривай кошельки или убирайся в свои гаремы в грязных переулках. Вишь, не хотел отнести моего письма, бездельник ты этакой? Туда же, в амбицию вломился!» (стр. 41). В этой речи, построенной на нелитературной жаргонной лексике, выражения сугубо литературного языка: «толпа народа», «гарем» — являются инородными вкраплениями, разрушающими стилевое единство.

Передавая речь пастора Эванса, Мильчевский отказался от воспроизведения шепелявости, имеющейся в оригинале, но зато обильно уснастил ее книжно-церковной лексикой и оборотами вроде «во многоглаголении несть спасенья» (стр. 13), «Приблизься сюда, отроче! Приподыми очи горе!» (стр. 84), «...я, в качестве служителя алтаря, весьма буду восхищен, если позволено мне будет паки ввести среди вас подобающий мир, согласие и удовлетворение» (стр. 10), и т. п.

Остроумно передана ломаная речь француза доктора Каюса. Воссоздавая ее, переводчик ориентировался на коверкание русского языка иностранцами: «Эй, ты, обезьян, отдай этот писмо госпадин Гуг; я его визивал тут на duel; я буду резаль ему горло на лес; я наушу эта трусишка поп совайт своя нос, где не спрашивайт... Pardieu, я такой зделай из него яиц смятка, что у-у!» (стр. 29).

Немало изобретательности проявил Мильчевский при подыскании адекватных соответствий остротам и каламбурам шекспировской комедии. Например, Форд, подозревающий жену в неверности, восклицает: «Если уж у меня есть рога (horns), доводящие меня до бешенства (to make me mad), пусть я буду согласно пословице бешеным, как рогатое животное (horn-mad)» (III, 5, 156—158). Чтобы передать непереводимое провербиальное речение horn-mad, переводчик использовал русскую пословицу: «бодливой корове бог рог не дает» — и соответственно перестроил текст: «...уже коли есть рога, то пусть же я буду, наперекор пословице, бодливою коровой с рогами» (стр. 83; курсив мой, — Ю.Л.).

Просторечные и жаргонные выражения с отчетливым национальным колоритом в переводе сравнительно редки; Мильчевский, видимо, старался их избегать, ограничивая себя выражениями, лишенными национальной прикрепленности. И все же в переводе встречаются: «батюшка», «барин», «холоп», «ямщик», «баба-яга», «мишка» (медведь) и др. Лексический разнобой проявляется и в именах персонажей, где соседствуют английские имена — Фальстаф, Эванс, русские варваризмы, как Паж, и чисто русские слова — Спичка, Поток и др.

Комедия «Веселые виндзорские барыньки», представлявшая собою любопытный переводческий эксперимент, прошла, однако, почти незамеченной, и в издании Некрасова—Гербеля соответствующая пьеса Шекспира была представлена довольно вялым и анемичным переводом П.И. Вейнберга.

* * *

Петр Исаевич Вейнберг (1831—1908) выдвигается в 60-е годы в число ведущих переводчиков Шекспира. В области стихотворного перевода он был необычайно плодовит и в разное время переводил произведения Лессинга, Гете, Гейне, Гервега, Гофмана фон Фаллерслебена, Шамиссо, Гуцкова, Ленау, Гюго, Мюссе, Барбье, Байрона, Шелли, Лонгфелло, Мицкевича и многих других европейских поэтов. Выступал он и редактором переводных изданий: сочинений Гете и Гейне. В 60-е годы он принадлежал к демократическому крылу русских литераторов, сотрудничал в «Современнике», «Искре», «Русском слове» и в его переводческой деятельности сочетались как пропагандистские, так и просветительские цели.

К переводу Шекспира Вейнберг обратился еще в конце 50-х годов. В 1858 г. в «Современнике» был напечатан переведенный им отрывок из «Отелло»,125 а в следующем году в «Библиотеке для чтения» — еще две сцены.126 Сокращенный перевод трагедии (для сцены) был опубликован в «Библиотеке для чтения» лишь спустя пять лет.127 Полный перевод появился в I томе издания Некрасова—Гербеля.

Дальнейшие переводы Вейнберга из Шекспира были связаны с подготовкой этого издания. Часть из них первоначально печаталась в «Современнике»: «Король Генрих VIII» (1864, № 9), «Тимон Афинский» (1864, № 11—12), «Венецианский купец» (1866, № 5); остальные сразу появились в собрании сочинений Шекспира: «Как вам будет угодно», «Конец — всему делу венец», «Виндзорские проказницы», «Комедия ошибок» и «Бесплодные усилия любви». Две пьесы были впервые переведены на русский язык Вейнбергом («Как вам будет угодно» и «Бесплодные усилия любви»), три — он первый перевел стихами («Комедия ошибок», «Конец — всему делу венец» и «Генрих VIII»). Работал он быстро, брался, например, за месяц перевести «Комедию ошибок».128 А.Н. Плещеев писал, что он «хоть по акту в день может строчить стихами».129

Впоследствии, в 1889 г., в статье о «Дон-Жуане» Байрона в переводе П.А. Козлова Вейнберг изложил свой взгляд на принципы перевода. Исходя из положения, «что перевод делается для не знающих подлинника», он утверждал: «...обязанность хорошего переводчика — стараться произвести на этих читателей своих такое же впечатление... какое производит и подлинник, дать об этом последнем полное или, в тех случаях, когда это, по условиям языка, оказывается невозможным, приблизительно полное понятие относительно мысли, тона, всех частных подробностей, каковы выражения, эпитеты и т. п.».130 Два года спустя, разбирая переводы Д.Л. Михаловского из Шекспира и цитируя приведенные выше слова, Вейнберг подчеркивал: «К Шекспиру и переводчикам его эти замечания и эти требования применяются более, чем к кому-либо. По внешней форме своих произведений это один из самых своеобразных поэтов, и так как эта своеобразность, выражающаяся в отдельных оборотах, фразах, эпитетах и т. п., имеет источник и личный, исходящий как бы из натуры этого писателя... и исторический, обусловленный тем временем, когда жил Шекспир... то переводчик, упускающий из виду эти обстоятельства или не умеющий выполнить налагаемые ими требования, одинаково грешит и против задачи эстетической, и против задачи историко-литературной».131 Как достоинство Михаловского Вейнберг отмечал то, что он «старается сохранить внутренний смысл подлинника, его общий, а также местный и временный колорит, характеристические частности, поэтичность; при этом он не упускает из виду условий русского языка сравнительно с языком подлинника, вследствие этого не ломает его насильственно для соблюдения точности чисто внешнего свойства».132