Разделы

Счетчики

Глава LXXI. «Тимон Афинский». — Человеконенавистничество

«Тимон Афинский» дошел до нас в весьма плачевном виде. Текст зачастую ужасен и, кроме того, между отдельными сценами, порой между отдельными страницами, есть такие коренные различия в стиле и во всем тоне пьесы, что их нельзя объяснить, исходя из предположения, что все написано одним автором. Нередко завязываются нити, которые вскоре обрываются; немало таких пунктов, где встречаются или упоминаются обстоятельства, не подготовленные раньше. В самых лучших местах обработка стиха решительно изобличает руку Шекспира и относится к этому наиболее богатому идеями периоду его жизни; в других же стих небрежен, вял, немелодичен и отчаянно монотонен; но в особенности диалог в прозе по своей растянутости и изысканности зачастую так плох, что коробит читателя, между тем как вставлен он в твердо сплоченные, энергические сцены.

А потому в наши дни все исследователи пришли к соглашению относительно того, что в «Тимоне» (как и в «Перикле») мы имеем перед собою лишь крупный шекспировский отрывок.

«The Life of Timon of Athens» впервые напечатана в старейшем издании in-folio 1623 г. Если мы раскроем ее, то нас поразит тот странный факт, что эта пьеса, помещенная между «Ромео и Джульеттой» и «Юлием Цезарем», начинается четырьмя страницами, перенумерованными: 80, 81, 82, 83 вместо 78, 79, 80, 81 и кончается на странице 98. Вслед за тем имена актеров, место для которых всегда отводится не иначе, как в обрезе, занимают собою всю 99-ую страницу, а стр. 100 остается чистой. Тотчас после того начинается «Юлий Цезарь», на первой странице которого стоит цифра 109. Флей верно заметил, что «Троил и Крессида», пьеса, как мы видели, не перенумерованная по страницам, как раз заполнила бы место от 78-ой до 108-ой страницы. Кроме того, еще вследствие ошибки, дающей известное указание, вторая и третья страницы ее помечены цифрами 79 и 80. Таким образом, очевидно, что издатели первоначально «Троила и Крессиду» хотели включить в число трагедий, потом заметили, что в действительности в этой пьесе нет ничего трагического, и так как «Юлий Цезарь» был, вероятно, уже отпечатан, стали искать какое-нибудь другое трагическое произведение, которое могло бы так или иначе заполнить место, случайно оставшееся свободным.

Шекспир напал на этот сюжет во время своих подготовительных работ к «Антонию и Клеопатре». У Плутарха в жизни Антония есть сжатое описание Тимона и его человеконенавистничества, его отношений к цинику Апеманту и Алкивиаду, история о смоковнице и текст двух его эпитафий, встречающихся в «Тимоне Афинском». Этот сюжет, очевидно, привлек к себе Шекспира благодаря своему соответствию с его собственным удрученным и возмущенным основным настроением в эти годы, и он начал углубляться в него. Он ознакомился тем или другим путем с не переведенным еще в то время диалогом Лукиана «Тимон», где было немало штрихов, которые могли придать истории полноту, и которые он мог присвоить себе: рассказ о том, как Тимон находит в земле золото, как эта находка вновь заманивает к нему паразитов, как он их гонит прочь от себя и т. д.

Все говорит в пользу того, что путь, посредством которого Шекспир узнал все эти частности, заключался в том, что у него была перед глазами более ранняя пьеса о Тимоне, где встречались эти детали.

В 1842 г. Дейс издал найденную в рукописи пьесу «Тимон», относящуюся, по мнению Стивенса, к 1600 г. или около того и рассчитанную, по-видимому, на представление в том или другом академическом кружке. Здесь, как и у Шекспира, есть верный управитель и сцена прощального пира, заканчивающая третий акт. Но только там Тимон бросает в своих гостей камнями, разрисованными в виде артишоков, а не брызгает в них горячей водой. Впрочем, в шекспировском «Тимоне», в заключительных строках третьего действия, сохранились следы этого этюда:1

2-й гость.Он бешеный.

3-й гость.

Моя спина про это знает.

4-й гость.

То золото дарит, то камнями бросает.

И в этой, совсем однако ничтожной пьесе, Тимон находит золото. Покинувшая его любовница возвращается тогда к нему и хочет снова ему принадлежать; он с презрением прогоняет ее, как и всех других, кто является к нему, и восклицает: «Зачем, фурии, терзаете вы меня? Призываю всех богов в свидетели, что я ненавижу имя друга, отца или товарища. Я проклинаю воздух, которым вы дышите, мне противно, что я сам должен вдыхать его!» Но вслед за тем, в эпилоге, он крайне наивно объявляет, что в нем совершился полный переворот. «Теперь я один. Это сборище подлецов оставило меня в покое. Но что это значит? Я чувствую внезапную перемену. Моя ярость улеглась; мое сердце смягчается и отрекается от своей ненависти». Затем он кончает еще наивнее просьбою об аплодисментах: «Пусть любящие руки громкими рукоплесканиями призовут Тимона обратно в город».

Ничто не доказывает, что Шекспир знал именно эту пьесу. Более вероятно то, что он имел перед собой другую пьесу о Тимоне, принадлежавшую его труппе, но не понравившуюся в своем первоначальном, хотя а современном виде, почему Шекспиру и показалось интересным подвергнуть ее, вследствие желания товарищества, радикальной переработке. Не в том, однако, смысле, что пьеса, какою она дошла до нас, могла бы считаться с начала до конца его произведением, — слишком многие места в ней носят печать другой, гораздо более слабой руки, — а в том смысле, что все существенные, лирические, сильно патетические части принадлежат ему и только ему.

По этому вопросу существуют две теории. Флей в известном, с большим тщанием написанном исследовании, старался представить долю Шекспира в трагедии первоначальной и самостоятельной ее частью, которую впоследствии другой, второстепенный писатель дополнил применительно к потребностям сцены. Он выделил все места, неоспоримо принадлежащие Шекспиру, и напечатал их как обособленную пьесу, не только составляющую, по его мнению, все, что есть ценного в «Тимоне Афинском», — с этим легко согласиться, — но, кроме того, вовсе не нуждающуюся в остальных репликах и сценах для того, чтобы ее можно было понять. Это мнение, что Шекспир работал здесь без какой бы то ни было чужой основы, разделяется Суинберном, за исключением этого случая, вряд ли когда-либо соглашавшегося в чем-либо с Флеем. Суинберн полагал сначала, что работа Шекспира над «Тимоном» была просто-напросто прервана ранней кончиной поэта, но затем стал склоняться к тому мнению, что после более или менее продолжительного занятия этим сюжетом он отложил его, по крайней мере, на время, как слишком малоподходящий для драматической обработки. Но это не приводит Суинберна к слитком низкой оценке труда, выполненного здесь Шекспиром; напротив, о четвертом действии пьесы он употребляет даже такое выражение, что это трагедия, какую мог бы написать Ювенал, если бы он был вдохновлен божественным пламенем Эсхила!

Противоположная теория, что Шекспир имел перед собой готовую пьесу о Тимоне, в которой он переработал лишь некоторые главные части, тогда как все прочие остались в своей несовершенной и неуклюжей форме, ранее всех была высказана англичанами Симпсоном и Найтом. Сначала она оспаривалась, потом усердно защищалась Делиусом, изложившим свои доводы в обстоятельной статье. К этим исследователям присоединился и комментатор эрвинговского издания Г.А. Эванс. Между обеими группами мало разногласий относительно того, какие части обязаны своим возникновением Шекспиру, а какие нет. Разница во взгляде касается исключительно вопроса о том, переделал ли здесь Шекспир чужой труд, или же его собственное произведение было дополнено другим писателем.

Так как попытка Флея выделить из «Тимона» с помощью шекспировских частей связную и понятную пьесу потерпела полнейшую неудачу, — ибо для того, чтобы понять драму, безусловно необходимо добавить ее весьма многими из слабых и нешекспировских мест, — то всего логичнее, конечно, признать за Шекспиром роль переделывателя, и английские критики высказались в пользу того воззрения, что неудовлетворительные сцены, оставшиеся посреди написанных им самим, принадлежат современным ему поэтам Джорджу Вилкинсу и Джону Дею.

Ответ на этот вопрос так затруднителен, что нет возможности теперь высказаться по его поводу решительно, особенно же критику, для которого английский язык не родная речь. Лучшим исходом был бы тот, если бы под влиянием столь победоносно надвигающегося в наши дни мистицизма и оккультизма некоторые из достопочтенных личностей, получающих при помощи маленьких столиков и карандашей ответы из мира духов, могли побудить самого Шекспира дать откровенные и исчерпывающие суть дела объяснения. До тех же пор мы должны довольствоваться одними вероятиями.

Тот, кто знаком с сюжетом лишь по переводу, или кто, подобно немецким критикам Гервинусу и Крейссигу, не обращает достаточного внимания на язык, тот, пожалуй, вовсе не поймет необходимости искать здесь другого автора, помимо Шекспира, и всегда останется возможным предположение, что даже слабые и неудачные по своей прозаической растянутости места были, по крайней мере, намечены Шекспиром, и что многое из того, что совсем его недостойно, тем не менее, принадлежит Шекспиру, лишь вчерне набросанное, слегка очерченное, написанное в таком глубоком унынии, в таком безмерном равнодушии к частностям, что поэт не пожелал просмотреть, переработать, сделать более сжатым свой текст. Но только эта гипотеза имеет весьма мало за себя, так как мы знаем, как совершенны по форме были работы Шекспира уже в первоначальной редакции.

В том виде, в каком драма сохранилась, она рисует нам человека до безрассудства и до чудачества щедрого и великодушного, человека, для которого существует одна только неизменная радость — одарять других и делать добро. Король Лир лишь однажды и в глубокой старости отдал свое достояние и отдал его лишь своим дочерям. Тимон каждый день и всем без разбора раздаривает целые суммы и целые сокровища. Когда пьеса начинается, он сам по себе, по-видимому, и не жадный до наслаждений, живет в такой роскоши, какой может окружать себя меценат в городе, считающемся наиболее утонченно цивилизованным среди жизнерадостных городов. Художники и купцы, находящие в нем покровителя и покупщика, приносят ему стихи, картины, бриллианты, дорогую мебель и получают за это в награду плату, превосходящую их собственные требования. Хор паразитов изо дня в день поет ему хвалебные гимны. И он, среди этих обстоятельств и благодаря своей великой беспечности и своему доброжелательству относительно всех, вступающих с ним в сношения, весьма естественно приходит к такому взгляду на жизнь, что общество, в котором он вращается, есть кружок, основанный для обмена дружескими услугами, оказываемыми и принимаемыми с равным великодушием и без малейшего расчета с чьей бы то ни было стороны. Он не хочет слушать своего верного управителя, тщетно старающегося поставить ему на вид, что невозможно продолжать этот образ жизни. Он так же мало беспокоится об исчезновении денег в своей кассе, как если бы он жил в каком-нибудь коммунистическом обществе и имел в своем распоряжении общую кассу.

Затем наступает момент катастрофы. Управитель уже не в состоянии выдавать суммы, которые Тимон желает раздаривать; мало того, сам меценат вынужден искать займа. Но едва разнесся слух о его обеднении, как один за другим начинают скопляться счета; нетерпеливые кредиторы, в которых превратились товарищи, посылают гонцов с требованием своих денег. На все просьбы о ссуде Тимон получает отказ от своих бывших друзей. Один выставляет предлогом, что у него нет денег, другой притворяется обиженным тем, что Тимон не к нему первому обратился с просьбой о помощи. Один из прежних приятелей не хочет даже дать взаймы Тимону из крупных сумм, которые тот подарил ему незадолго перед тем.

До сих пор Тимон был баловнем счастья. Теперь действительная сущность света разом открывается ему, как Гамлету и Лиру, и как у них, но ярче и в более резкой форме человеконенавистничества, на смену доверчивости и наивности является у него теперь дикий пессимизм. Чтобы показать своим ложным друзьям все презрение, которое он чувствует к ним, Тимон еще раз приглашает их на пиршество. Они воображают, что он снова разбогател, собираются все с извинениями на устах за свой образ действий в этот промежуток времени. Сервировка великолепна, блюда закрыты, но все они наполнены лишь теплой водой, и вместе с этой водой Тимон бросает в лицо своим вероломным друзьям свой гнев и свое презрение.

Затем он удаляется от людского сообщества в глухую лесистую местность, чтобы пребывать там в уединении и вести жизнь стоика, питаясь самой скудной пищей. Что когда-то у Жака в пьесе «Как вам угодно» выступало наполовину как шутка: грубое выпроваживание всякого, кто посещает его и нарушает его покой, то сделалось у Тимона совершенно серьезным способом действий. Однако он недолго остается бедным: как только он принимается копать землю, чтобы найти кореньев для утоления голода, он нападает на зарытый в ней громадный клад. Но совсем наоборот с человеконенавистником у Лукиана, радующимся этому золоту как средству вести беспечную жизнь отшельника, Тимон у Шекспира смотрит с омерзением на свое богатство. И столь же мало ценит он воздаяние, которое судьба посылает ему путем почетных приглашений и призывов со стороны его соотечественников. Правда, мы немножко поздно узнаем в этот момент, и не особенно правдоподобным нам это кажется, что некогда Тимон обнаружил выдающийся стратегический талант и как полководец оказал большие услуги своему родному городу. Эта черта заимствована у Лукиана, но образ Тимона вышел бы крупнее и интереснее, если бы мы раньше получили представление о такого рода дарованиях у расточительного мецената. Как бы то ни было, сенаторы в виду угрожающей войны предлагают ему теперь главное начальство над войском. Но он с гордостью отвергает предложение этих одетых в пурпур скряг и ростовщиков. Даже неизменная верность его служителя не смягчает его. Он проклинает все и всех и умирает от собственной руки.

Нешекспировские частности в выполнении не исключают того, что гений и рука Шекспира чувствуются во всем замысле. Чрезвычайно легко заметить, каким образом это произведение вырастает из непосредственно предшествовавшего и проследить связь между одной драмой и другой.

Обратите внимание на то, как держит себя Кориолан, когда на него обрушивается неблагодарность плебеев. Он является врагом своего народа и своей страны, он нападает на свой родной город. Когда Тимон делается жертвою неблагодарности тех, кого он осыпал дарами и благодеяниями, его ненависть устремляется на весь человеческий род. Здесь кроется контраст, возбуждающий работу мысли. Ожесточение Кориолана активно: оно побуждает его к действию, так что он становится во главе войска; ожесточение Тимона пассивно, оно долгое время выражается лишь в отчуждении от людей и в проклятиях, и только когда он находит золото и решает употребить свое богатство на распространение несчастий и пагубы, его ненависть принимает до некоторой степени практический оборот.

Но ведь этот контраст находился вне драмы. Шекспир ввел его в драму. Его Алкивиад по всему своему способу действий есть точная параллель Кориолану. Здесь снова легко отметить переход от одного образа к другому. Плутарх в переводе Норта дал Шекспиру имена Алкивиада и Тимона тесно связанными между собою в жизнеописании Антония; он рассказывал в кратких чертах об их взаимных отношениях, о приязни, которую питал Тимон к Алкивиаду, так как предвидел, что он навлечет несчастье на афинян. У Шекспира имя Алкивиада не вызывало, как у нас, представлений о блестящей эпохе греческой культуры и греческого искусства, не напоминало ему таких имен, как Перикл, Сократ, Аристофан, Платон. Обыкновенно он дает своим грекам латинские имена — Люций, Флавий, Сервилий и т. д. Равным образом с именем Алкивиада он не связывал представление о несравненной гибкости, об обаянии, о неустойчивости, об отваге и страсти к наслаждениям. Он берет Алкивиада только и только как воина и полководца. И кроме того, в своем Плутархе он нашел биографию Алкивиада рядом с биографией Кориолана, поставленную в параллель с жизнью римского военачальника, как однородную с ней. И вот он воспользовался Алкивиадом по отношению к Тимону приблизительно так, как воспользовался Фортинбрасом по отношению к Гамлету.

Там, где Тимон довольствовался ненавистью, там Алкивиад хватается за оружие. Когда Тимон проклинает всех без различия, Алкивиад карает строго, но обдуманно. Он не разрушает городских стен, не предает смерти каждого десятого человека, как ему предлагают это сделать. Он хочет казнить только своих личных врагов, тех, которые в его глазах являются виновными, тогда как Тимон (подобно Гамлету) обобщил свой горький опыт и ненавидит все, что носит имя и лицо человека. И когда из Афин приходят сенаторы и упрашивают его принять верховную власть над городом и защитить его против свирепого Алкивиада, он оказывается более жестоким, более холодным, в тысячу раз более пропитанным озлоблением, чем был Кориолан, которого все-таки можно было умолить, и чем оказывается Алкивиад, довольствующийся твердо ограниченной местью. Он остается последовательным в своем отвращении к жизни и в своей ненависти ко всему человечеству.

Пьеса несомненно написана в непосредственной связи с «Кориоланом», в душевном состоянии, гораздо более побуждавшем Шекспира углубляться мыслями в негодность человечества и язвительно и беспощадно клеймить презренное, каким оно является в действительности, нежели баюкать себя на волнах воображения. Здесь еще менее вымысла, чем в «Кориолане». Действие не только просто, но бедно, симметрично, как в притче или дидактическом стихотворении; большинство действующих лиц отвлеченные и собирательные — они почти не имеют собственных имен, а обозначают профессию — поэт, живописец, слуги, или класс — ложные друзья, паразиты, знатные ростовщики, и даже, хотя и названные только по имени, гетеры. Все применено здесь лишь как средство рельефнее выставить главный характер или, вернее, могучий взрыв лирики человеконенавистничества, пафоса ожесточения и проклятия, в котором он вылился весь.

Идея пьесы со знаменательной, логической, как редко у Шекспира, точностью указана в первой же сцене драмы, где поэт описывает свое произведение:

В своих стихах, неконченых еще,

Представил я такого человека,

Которого нам мир земной дарит

Объятьями и роем наслаждений.

. . .

Громадные богатства и при них

Приветливость и доброта большая

К нему влекут все души.

Он развивает аллегорию. Он представляет себе Фортуну, восседающую на троне, на высоком живописном холме, у подошвы которого люди высокого звания и состояния и самые различные по природе стремятся подняться наверх, чтобы улучшить свою долю:

Средь той толпы, прикованной глазами

К царице, я поставил одного,

Похожего чертами на Тимона.

Движением руки зовет его

К себе на холм Фортуна — и такая

Внезапная любезность быстро всех

Противников Тимона превращает

В его рабов и слуг.

Живописец делает справедливое замечание, что эту аллегорию с холмом и восседающей на троне Фортуной, в сущности, так же удобно было бы изобразить на картине, как представить в стихах, но поэт продолжает:

Когда Фортуна вдруг,

По прихоти своей обыкновенной,

Кидает вниз любимца своего —

Приверженцы, которые недавно

Коленями и на руках за ним

Ползли наверх, дают ему скатиться,

И ни один не следует за ним В падении.

В этой программе такая же приблизительно наглядность, как в первой главе появившейся несколькими веками позднее «Сафо» Доде, где весь ход рассказа заранее символизирован в возрастающем затруднении, с каким молодой герой романа несет молодую женщину на верхний этаж того дома, где он живет.

Горечь, наполняющая душу Шекспира, сквозит здесь, между прочим, в том, что этот поэт и этот живописец, оказывающиеся в пьесе паразитами и более того — негодяями, ясно изображены (в пятом действии) первыми в своей профессии; для них, следовательно, не существует извинения, всегда имеющегося в запасе для бездарностей. Весьма знаменательно и то, что Шекспир, со своим мрачным взглядом на своих собратьев-поэтов, — он ни об одном из них не упоминает в своем завещании — заставляет поэта в наброске своего произведения горячо осуждать тот порок, который так пышно расцвел в нем самом. Отсюда относящееся к нему восклицание Тимона в конце пьесы:

- Так ты хочешь явиться негодяем в своем собственном произведении? Хочешь бичевать в других людях свои собственные пороки?

Характерной чертой для «Тимона», как и для «Кориолана», является то, что основные мысли пьесы и основное настроение поэта находят себе выражение в репликах самых различных персонажей. Нет темы, которая встречалась бы здесь так часто, как лживость в поступках, неблагодарность в сердце; это была основная тема душевной жизни Шекспира в то время, поэтому она варьируется здесь и эпикурейцем, и циником, и до катастрофы, и после нее; мало того, чужестранцы и подчиненные постоянно напоминают ее зрителю. Мы видели, что даже вероломный поэт должен был послужить рупором для основной мысли Шекспира. Живописец, точь-в-точь такой же негодяй, равным образом должен исполнять эту роль. Он говорит с остроумной иронией (V, 1):

- Обещания — в духе нынешнего времени: они открывают глаза у ожидания. Исполнение — дело гораздо более глупое, и в настоящую пору оно в употреблении только у простых и ограниченных людей. Обещание — дело самого хорошего тона; исполнение — нечто вроде духовного завещания, доказывающего сильную умственную болезнь того, кто делает его.

Если что-либо было ненавистно Шекспиру, так это прежде всего мертвый этикет (ceremony), прикрывающий собою пустоту или обман. Поэтому уже в самом начале пьесы (I, 2) Тимон говорит своим гостям;

Друзья, лишь для того

Придуманы законы этикета

Чтоб лоск бросать на лживые дела

И глубоко притворное радушье,

Которое, еще не проявясь,

Уж сердится, что надо проявиться;

Но в искренней приязни этикет

Вещь лишняя.

Как ни противоположен Тимону по всему складу своей природы циник Апемант, — столь же грубый, насколько Тимон утончен, столь же черствый сердцем, насколько Тимон щедр и прямодушен, столь же низкий, насколько Тимон велик — все же в самом первом его монологе (I, 2) уже звучит основной тон пьесы:

Мы делаем безумцами себя

Лишь для того, чтоб веселиться; щедро

Кидаем лесть, чтоб только опивать

Других людей, и выпитое нами

Им отдаем на старости их лет

Презрением и злобой ядовитой.

Где человек, который хоть бы раз

Не развратил иль не был развращаем?

Кто в гроб сошел без славного толчка

Руки друзей?

В реплике, первая половина которой монотонностью своих стихов указывает на то, что она не вся или не первоначально принадлежит Шекспиру, но которую Шекспир подверг ретушевке, и где некоторые строки носят печать его руки во всей ее рельефности, первый чужестранец говорит следующее (III, 2):

Вот называй приятелем того,

Кто ест с тобой с одной и той же ложки!

Для Люция, я знаю, был Тимон

Вторым отцом: он деньгами своими

Его кредит поддерживал, давал

Все средства жить; он жалованье даже

Платил его прислуге. Каждый раз,

Как Люций пьет — касается губами

Он серебра Тимонова. И что ж?

Теперь... О, как в неблагодарном виде

Чудовищно ужасен человек!..

Теперь того он не дает Тимону,

Что нищему хороший человек

Всегда подаст.

Наконец, как в «Кориолане» слуга в Капитолии высказывался в пользу героя согласно с собственным суждением поэта о самом себе, совершенно так же и здесь один из служителей Тимона, получив отказ на просьбу о займе, восклицает так, что в его голосе слышится голос Шекспира (III, 3):

- Дьявол не знал, что делал в то время, как он делал человека лицемером. Он этим возвысил себя, и я убежден, что, наконец, гнусности людей дойдут до того, что дьявол в сравнении с людьми покажется невинным созданием. Как восхитительно этот господин старался выказать себя мерзавцем! Он принимает добродетельный вид, чтобы делать зло, подобно тем людям, которые под личиною пламенного рвения готовы жечь целые царства.

Нельзя отрицать, что эта выходка против пуританизма в устах слуги грека крайне поразительна по своей откровенности. И здесь-то чувствуется, по чьему адресу были направлены многочисленные выходки пьесы против лицемеров вообще.

Что же касается двойного авторства в этой драме, то мы должны остановиться несколько на нем, чтобы по возможности отметить нешекспировские места.

В первом действии не представляются достойными Шекспира преимущественно разговоры в прозе между Апемантом и прочими действующими лицами. Реплики здесь сильны, но изысканны, не всегда остроумны, однако всегда исполнены горечи и служат выражением для презрения к людям. Стиль несколько напоминает диалог между Диогеном и Александром в старинной пьесе Лилли «Александр и Кампаста». Первый из диалогов Апеманта мог, однако, быть написан Шекспиром; его реплики здесь могли возникнуть как продолжение к репликам Терсита в пьесе «Троил и Крессида»; последний разговор положительно производит впечатление вставки, сделанной чужой рукой, или сцены, которую Шекспир позабыл вычеркнуть. Монолог Флавия (I, 2,) в этом виде невозможно приписать перу Шекспира. Правда, что в переводе он не отделяется резко от остального; но по-английски стихи совсем плохи. Быть может, они представляют результат записей, сделанных в театре каким-нибудь неумелым стенографом из зрителей.

Во втором действии длинный разговор между Апемантом, шутом, Кафисом и всеми слугами (II, 2) написан, по всей вероятности, второстепенным автором. Он заключает в себе лишь пустую и праздную болтовню, рассчитанную на то, чтобы позабавить раек, и вводит лиц, которые как будто должны получить значение для действия, но исчезают в тот же миг совершенно бесследно. Так, например, паж, являющийся с поручением и письмами от содержательницы публичного дома, к персоналу которого, как оказывается, принадлежит и шут. Мы ничего ровно не узнаем о содержании писем, которые он приносит и адреса которых он не может прочитать.

В третьем действии многое еще слабо и безлично, и вместе с тем на сцене постоянная бесплодная суета, но к концу его, в сцене пира, сам Шекспир находится налицо, и мы чувствуем веяние его духа в буре, исходящей из уст Тимона.

Четвертое действие — величавая работа Шекспира, где он является всего совершеннее и всего могучее. Здесь весьма мало таких мест, которые я был бы склонен оспаривать у него в пользу другого автора. Я не могу разделять уверенности, с какой английские исследователи и даже такой поэт, как Теннисон, объявили нешекспировским монолог Флавия, заканчивающий вторую сцену. По своему содержанию он соответствует его монологу в следующей сцене, где он резюмирует тему пьесы в этом одном предложении: «Что может быть гнуснее на земле друзей!» И хотя в третьей сцене, очевидно, есть некоторая сбивчивость, так как, например, о приходе поэта и живописца объявляется задолго до того, как они показываются, все же я считаю невозможным присоединиться к мнению Флея, будто Шекспир не имеет ни малейшей роли в строках от слов «Скажи, Тимон, где спишь ты по ночам?» до «Из всех глупцов, какие есть на свете, главнейший — ты».

В особенности одна реплика здесь указывает несомненнейшим образом на самого художника, как на своего автора. Это то место, где Тимон желает, чтобы осуществилось желание Апемонта сделаться зверем среди зверей:

- Будь ты лев, лисица надула бы тебя; будь ты ягненок, лисица съела бы тебя; будь ты лисица, лев заподозрил бы тебя, если бы даже случилось так, что обвинителем твоим явился бы осел; будь ты осел, твоя глупость мучила бы тебя, и ты жил бы для того только, чтобы служить завтраком волку; будь ты волк, твоя прожорливость не давала бы тебе покоя, и ты нередко рисковал бы жизнью из-за того, чтобы добыть себе обед...

В этих словах столько житейского опыта, сколько было бы в эссенции, составленной из всех вместе взятых басен Лафонтена.

Последние сцены пятого действия, очевидно, не были просмотрены Шекспиром. Что солдат, категорически заявляющий о своем неумении читать, все-таки может разобрать, что на камне написана эпитафия Тимона, и настолько предусмотрителен, что снимает с нее оттиск воском, — это комическая нелепость, а под самый конец обе несходные между собой эпитафии Тимона смешиваются в одну, хотя в первой говорится, что умерший хочет остаться неизвестным и безымянным, между тем как вторая начинается заявлением: «Здесь лежит Тимон...» В общем, однако, ни плохой текст, ни встречающаяся местами беспорядочность в ходе действия, ни чужая рука, которая чувствуется здесь, не могли ничуть затемнить основного намерения и основной мысли, руководившими Шекспиром, когда он писал эту пьесу.

«Тимон» в своих главных чертах напоминает «Лира»: и здесь безрассудно оказываемые благодеяния, и здесь неблагодарность в награду.

Но горечь и страстность здесь в десять раз сильнее — как и гениальность, бесспорно, слабее. Возле Лира в его несчастье стоят храбрый, мужественный Кент, верный шут, сердце сердец Корделия, ее муж, доблестный король Франции. Здесь рядом с силами разрушительными целая группа добрых, плодотворных сил. Тимону никто не остается верен, кроме одного единственного слуги, что по античным условиям жизни означает человека из рабского состояния, слуги, с самоотверженною любовью решившего не покидать своего господина, так что Тимон с сокрушением вынужден исключить одно человеческое существо из общего проклятия, которое он изрекает, чтобы облегчить себя. В своем собственном классе он не находит ни одной искренне преданной ему души, ни среди мужчин, ни среди женщин. У него нет, как у Лира, дочери, нет, как у Кориолана, матери, нет ни одного женского сердца, которому он был бы дорог, и нет друга, нет ни одного друга!

Насколько же счастливее его был Антоний! В «Антонии и Клеопатре» Шекспир развернул картину испорченного мира, мира, находящегося в состоянии разложения. Весьма многое было здесь гнило или лживо; но сама страсть, приковывавшая своими чарами двух главных действующих лиц друг к другу, сама страсть эта была неподдельна. К драме и к этим двум лицам подходила глубокая реплика Пердикана в пьесе Мюссе «On ne badine pas avec l'amour»: «Если кто-нибудь вздумает рассказывать тебе гнусные истории вроде тех, которые отравили тебе душу, то отвечай на это тем, что я сейчас скажу тебе: Да, конечно, все мужчины лживы, непостоянны, коварны и т. д., все женщины вероломны, жеманны, тщеславны, любопытны и т. д.; мир есть ничто иное, как бездонная клоака... но есть в этом мире одна вещь святая и прекрасная — любовь между двумя из этих столь несовершенных и отталкивающих существ». Это простое обстоятельство, что Антоний и Клеопатра любят друг друга, эта наивысшая страсть возвышает и очищает как его, так и ее, и служит утешением для нас, зрителей драмы, вопреки всем несчастьям, которые страсть навлекает на них обоих.

У Тимона нет возлюбленной, нет никаких отношении к другому полу, а лишь глубокое презрение к нему. Характерною чертою для грубости и глупости, с какими мнимые поклонники Шекспира посягали на него уже в конце 17-го века, служит тот факт, что в переделке «Тимона», изданной в 1678 году Шадуэллем под заглавием «История Тимона Афинского, человеконенавистника», Тимон представлен неверным по отношению к своей любовнице Эвандре, страстно его любящей и до самой его смерти сохраняющей привязанность к нему. Пьеса, получившая таким образом привлекательную женскую роль и любовную историю, естественно, имела успех, какого никогда не выпадало на долю шекспировского Тимона, ибо герой здесь один, совершенно один со своей горечью и своей ненавистью к людям.

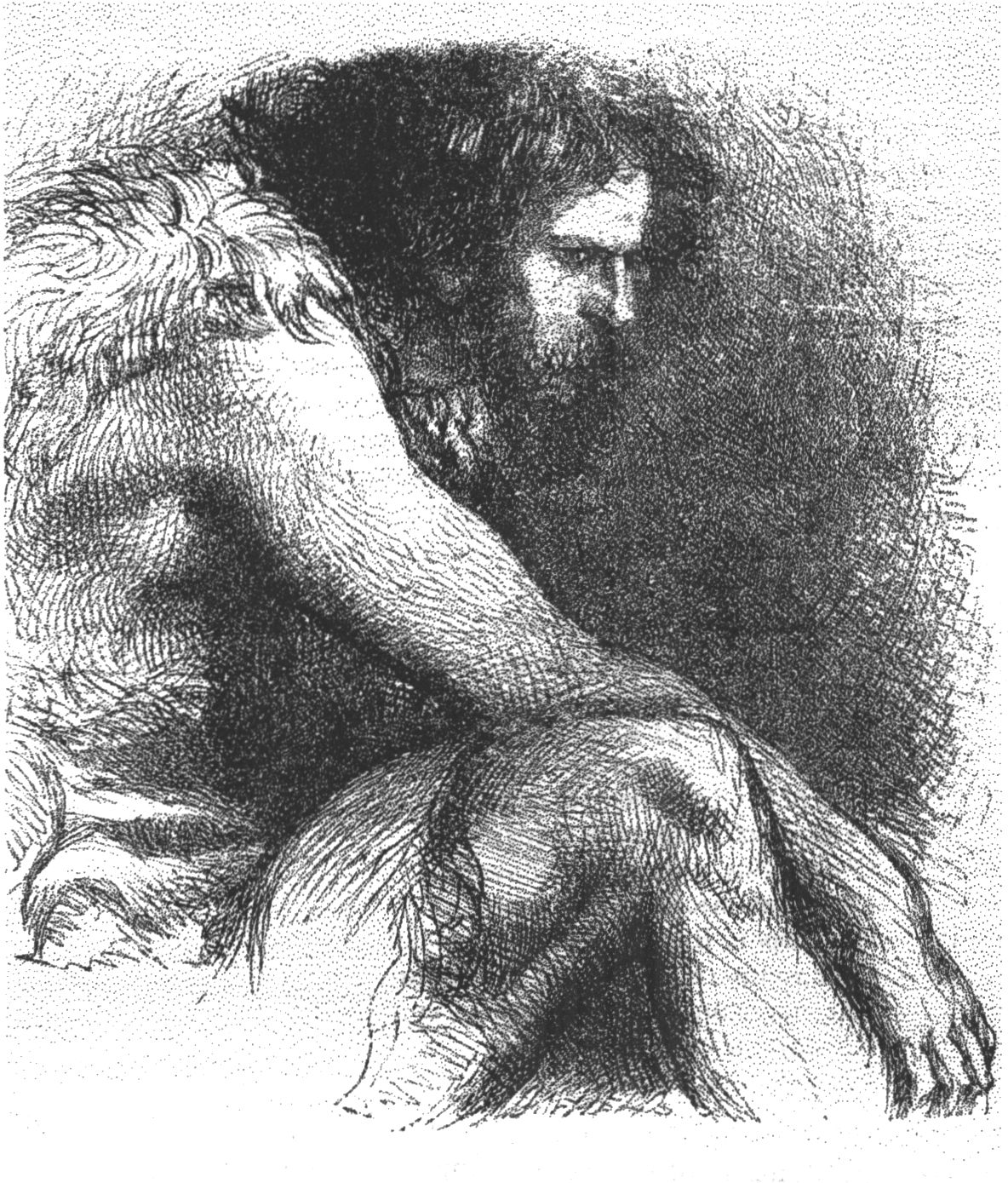

Тимон в своей пещере. Рисунок Джильберта

Шекспир умышленно замаскировал недостатки его характера и его рассудочной деятельности, делающие его менее симпатичным как в богатстве, так и в несчастье. В пору своего благоденствия он не привязался ни к одному отдельному человеку, будь то мужчина или женщина, настолько глубоко и горячо, чтобы чувствовать близ своего сердца биение другого. Если бы он оказал сильное предпочтение какому-нибудь одному другу или какой-нибудь одной подруге, то не расточил бы так легкомысленно свое имущество, раздавая его встречному и поперечному. Так как он любил всех людей вообще, то теперь и ненавидит их одинаковым образом. Критики не было и нет в его природе.

Но Шекспир хотел именно воспользоваться им как великим общеизвестным примером того, какая кара постигает наивную доверчивость. Поэтому необдуманность Тимона он представляет исключительно результатом величавого благородства его природы, он оправдывает его и становится на его сторону в его негодовании; сочувствие и единомыслие поэта с героем пьесы сквозит даже там, где отвращение Тимона к людям не только возрастает до ненависти, но переходит в желание всех их истребить.

Тимон, как мы видели, делается отшельником для того, чтобы не видеть людей. Что его человеконенавистничество есть не просто только маска, надетая отчаянием, которое могла в нем вызвать потеря земных благ, это доказывается на деле, когда судьба его в этом испытывает. Тимон выдерживает испытание, когда находит золото и видит в нем уже не средство к наслаждению, а только оружие для мести. Единственно потому, что оно попало ему в руки как такое оружие, радуется он металлу сверкающему, красивому, драгоценному (IV, 3):

...Это

От алтарей отгонит ваших слуг,

Из-под голов больных подушки вырвет.

Да, этот плут сверкающий начнет

И связывать, и расторгать обеты,

Благословлять проклятое, людей

Ниц повергать пред застарелой язвой,

Разбойников почетом окружать,

Отличьями, коленопреклоненьем,

Сажая их высоко на скамьи

Сенаторов. Вдове, давно отжившей,

Даст женихов; раздушит, расцветит,

Как майский день, ту жертву язв поганых,

Которую и самый госпиталь

Из стен своих прочь гонит с отвращеньем!

Когда затем Алкивиад, бывший с ним ранее в дружеских отношениях и сохранивший неизменною свою приязнь к нему, приходит к нему и беспокоит его в лесной глуши своим посещением, Тимон встречает его следующим восклицанием (IV, 3):

Пусть рак съест внутренность твою

За то, что ты вновь лица человечьи Мне покажешь.Алкивиад:

Как зовут тебя? Ведь, ты

Сам человек — и можешь человека

Так не терпеть?Тимон.

Зовусь я мизантропом

И род людской глубоко ненавижу.

Что до тебя, хотел бы я, чтоб ты

Был псом: тогда я мог бы хоть немного

Любить тебя.

Старик Шопенгауер со своим отвращением к людям и со своею любовью к собакам едва ли выразился бы иначе.

Причиною этой ненависти, как Тимон изложил это в своем монологе, есть спокойное уразумение негодности человеческой природы.

Пред каждою из высших ступеней

Нижайшая стоит благоговейно,

И голова ученого всегда

Склоняется пред золотым болваном.

Все вкривь идет; прямого ничего

Нет в проклятой натуре человека,

И подлость лишь прямая в ней пряма.

Алкивиад, явившийся в обществе двух гетер, приветливо заговаривает с Тимоном. Последний произносит оскорбительные слова по адресу одной из этих женщин, говоря, что она более, чем меч воина, способна истреблять людей. Она отвечает ему, он возражает ругательствами и впадает совершенно в тон пьесы «Троил и Крессида»; легкомысленная девушка в его глазах есть лишь распространительница чумы и заразы, и он высказывает надежду, что она многим и многим юношам подарит недуги и болезни. Алкивиад предлагает ему свою дружбу.

Тимон мой благородный,

Чем я могу тебе мою приязнь Здесь доказать?Тимон.

Ничем иным, как только

Мой взгляд на мир сильнее укрепив.Алкивиад.

Какой же взгляд?

Тимон.

Дай слово быть мне другом

И обмани.

Когда Алкивиад сообщает ему, что идет со своим войском на Афины, Тимон выражает пожелание, чтобы боги разорили все гнездо его победой и уничтожили его самого после того, как он победит. Он дает ему золото для того, чтобы вести войну, и убеждает его свирепствовать, как чума (IV, 3):

Пусть меч твой не минует

Ни одного. Пощады не давай

Ты старикам, столь чтимым за седые

Их бороды: они ростовщики.

Руби насмерть лукавую матрону:

В ней честны лишь одежды, а она

Развратница. Пред девственниц щеками

Не опускай разящего меча:

Знай, груди их молочные, коварно

Манящие к себе глаза мужчин

Из-за своих решетчатых окошек,

Не вписаны в страницы доброты

И жалости — отметь их, как ужасных

Изменников. Бей и грудных детей,

Смягчающих улыбкою веселой

Гнев дураков; кроши их на куски

Без жалости; воображай, что каждый

Из тех детей — тот незаконный сын,

Которого двусмысленный оракул

Избрал за тем, чтоб глотку у тебя

Перерубить. От жалости навеки

Ты отрекись: на уши и глаза

Надень такой неодолимый панцирь,

Чтоб не могли проникнуть сквозь него

Крик матери, и девы, и младенца,

И вид жреца, лежащего в крови

Перед тобой, в священном облаченье!

Вот золото для воинов твоих!

Все истреби и, бешенство насытив,

Погибни сам!

Гетеры, увидав, что он болен по-прежнему, естественно, спешат выпросить у него золота и для себя. Он отвечает им словами: «Ну, твари, подымите передники!» Клясться он их ни в чем не заставит, так как они ведь не могут присягать, но они должны дать ему обещание, что будут продолжать обманывать и распутничать, пусть соблазняют они того, кто захочет их обратить на путь истины, пусть прикрывают свои жидкие волосы волосами трупов и лучше всего трупов, умерших на виселице женщин, пусть они румянятся и красятся до тех пор, пока сами не сделаются похожи на трупы, и пока лошадиный навоз не будет падать им прямо в лицо.

Они, одна громче другой, только просят у него еще золота; за деньги они все готовы сделать, и в ответ он держит к ним такую речь, какой, по резкой необузданности ее, Шекспир не превзошел и в пафосе своих юных лет — более Того, какой он вообще не достигал еще никогда.

В костях мужчин вы сейте истощенье,

Параличом сводите ноги их,

Энергию и живость расслабляйте;

Ломайте вы юристам голоса,

Чтоб не могли они давать защиту

Кривым делам и ябеды гнусить;

Слуг алтаря, кричащих против плоти

И собственным не верящим словам,

Заразою дарите; продолжайте

Проваливать и разрушать совсем,

Вплоть до костей, носы у тех, кто, слыша

Своим чутьем свой личный интерес,

Лишен чутья к общественному благу;

Плешивьте всех мерзавцев завитых;

Каким-нибудь страданьем наделяйте

Тех храбрецов хвастливых, что войной

Пощажены; все в мире заражайте

И заглушать старайтесь и сушить

Источники людского плодородья!

Вот золото! Губите вы других,

А это пусть и вас самих погубит!

Пусть грязный ров могилой будет вам!Тимандра и Фрина.

Давай, давай побольше и советов,

И золота, великодушный муж!

В этих словах есть страстность, которая ошеломляет. Стоит только прочесть для сравнения «Тимона» Лукиана, чтобы почувствовать, как пафос Шекспира охватил здесь своим пламенем яростные лишь по содержанию, по форме же столь бесстрастные рассуждения и решения древнего грека: «Имя человеконенавистника будет всего сладостнее звучать в моих ушах, и отличительными признаками моего нрава будут угрюмость, резкость, грубость, раздражительность и вражда к людям и т. д.» Прочтите еще для сравнения конец плутарховского Алкивиада, которого имел перед собою Шекспир, и вы увидите, что сделали его угнетенное состояние духа и его ожесточение из верной наложницы Алкивиада, Тимандры, которая последовала за ним во Фригию, у которой он был схвачен, когда его убийцы подожгли дом, и которая сперва обернула его труп в самые дорогие ткани, какие имела, затем устроила ему такое пышное погребение, какое только могла придумать, одинокая в чужой стороне.

Вслед за Алкивиадом приходит демон-мучитель Тимона, Апемант, а когда ему удается его прогнать, являются два разбойника, привлеченные слухами о золоте. Для Тимона они желанные гости. Со словами: «Ну, вот вам золото, мошенники и воры» он дает им то, чего они домогаются. И к своему подарку он присоединяет благие советы. Пусть они пьют, пока не обезумеют от вина; этим они избавятся от виселицы. Пусть не верят они врачам, — противоядие, которое они дают — отрава, они чаще убивают, чем воры грабят. Пусть они, где только могут, отнимают и имущество, и жизнь. Все в мире крадет. Сам закон прикрывает лишь грабительство:

...Грабьте

Друг друга. Вот вам золото еще.

Пилите глотки: все, кого вы только

Встречаете — грабители. Теперь

Направьте путь в Афины, разбивайте

Все лавки там: что ни украли б вы —

У вора украдете.

Добряк Прудон в новейшие времена выразился не иначе, изложив свое учение в словах: «собственность есть кража».

Когда приходят сенаторы и взывают к величию Тимона как полководца и государственного мужа, он делает сначала вид, будто склонен оказать им помощь, но затем говорит (V, 2): «Если Алкивиад будет рубить моих соотечественников, то передайте ему привет от Тимона и скажите, что Тимону до этого нет никакого дела, пусть он опустошает Афины, пусть таскает за бороды наших старцев, пусть предает на поругание солдат наших весталок, до всего этого Тимону нет дела, как нет до этого дела ножам солдат, лишь бы только вы им подбавляли глоток. Самое тонкое лезвие ножа в лагере Алкивиада для Тимона дороже всех глоток в Афинах».

Всякое чувство к отечеству, даже жалость к беззащитным угасли в его душе.

И затем Шекспир заимствовал под конец у Плутарха и мастерски разработал следующую черту жесточайшей иронии: Тимон объявляет сенаторам, что в противность трубящей о нем молве, он вовсе не радуется всеобщему крушению. Они могут еще лишний раз воспользоваться его гостеприимством. У него есть здесь смоковница, которую он решил срубить. Но всякий из его сограждан, будь он высокого звания или низкого, раз он хочет избегнуть бедствий осады, свободно может, если ему угодно, прийти сюда, пока дерево еще не срублено, и повеситься на нем. Затем он сообщает, что его могила готова, там найдут они его, и да будет им оракулом его памятник: «Уста мои? Довольно теперь горьких слов! Пусть чума и зараза докончат то, чего еще не достает! Да будут отныне одни лишь могилы работою рук человеческих, а смерть единственным приобретением! Солнце, скрой свои лучи! Тимон свершил свое дело!» И он спускается в могилу, чтобы там покончить с жизнью.

Итак, вот последнее слово: пусть чума свирепствует среди человечества! Пусть она заражает и истребляет людей, пока остается хоть один человек, который может вырыть себе могилу! Пусть гибель мчится ураганом по земле! Тимон ищет смерти для себя. Солнце погаснет сейчас для него. Так пусть же погаснет оно и для всех остальных!

Это не скорбь о силе злобы разрушать счастье редких существ, как в «Отелло», и не вопль об угрожающих возможностях и о неисчислимых бедствиях, вмещаемых в себе жизнью, как в «Лире»; это один только гнев на неблагодарность, которую пришлось претерпеть, гнев, разросшийся до таких размеров, что он покрывает небосклон жизни черными тучами, гасит солнечный свет и разражается таким громом, какого мы не слыхали до сих пор и у самого Шекспира, между тем как на горизонте сверкает молния за молнией.

Все, что Шекспир пережил и выстрадал в эти позднейшие годы, все разочарования, которые он потерпел вследствие людской низости, и все, что он передумал по поводу того, что ему суждено было перенести, все это он сконцентрировал здесь, и из этой глины создал один великий, полный отчаяния образ, — образ человеконенавистника, дикая риторика которого подобна темной эссенции из запекшейся крови и желчи, извлеченной из раны для облегчения муки.

Примечания

1. Отрывки из «Тимона» приводятся в переводе П.И. Вейнберга.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |