Разделы

Рекомендуем

• Где купить японские фиброцементные панели? . Устойчивость к климатическим условиям. Фиброцементные панели не боятся влаги, перепадов температур и ультрафиолета. Разнообразие текстур и цветов.

Счетчики

1. Шекспир и русский преромантизм. — Н.М. Карамзин

С начала 1770-х годов и особенно на протяжении последующих десятилетий в русской литературе со все возрастающей отчетливостью проявляются новые черты, обнаруживаются новые тенденции, в своей совокупности получившие впоследствии условное (и далеко не бесспорное) название русского преромантизма.

Первоначально это обновление еще не воспринимается как разрыв с классической традицией. Речь идет лишь о некотором «улучшении», «освобождении» литературы, скованной цепями чересчур строгих законов. Но мало-помалу веяния эти все усиливаются и крепнут, так что даже самым убежденным и активным сторонникам классицизма становится трудно его защищать.

Этот переходный от классицизма к романтизму период характеризуется, между прочим, необычайно широким интересом к западноевропейской литературе, к произведениям современных писателей-преромантиков, но также и к некоторым писателям минувших эпох, заново открытым на Западе в недавнее время. В первую очередь к ним относится Шекспир.

В творчестве Шекспира русские писатели видят великий образец искусства, свободного от стеснительных правил, искусства естественного и правдивого. Для России этих лет борьба за Шекспира — на страницах книг и журналов, а также на театральных подмостках — одно из направлений общей борьбы за обновление русской культуры, иными словами, важное национальное дело.

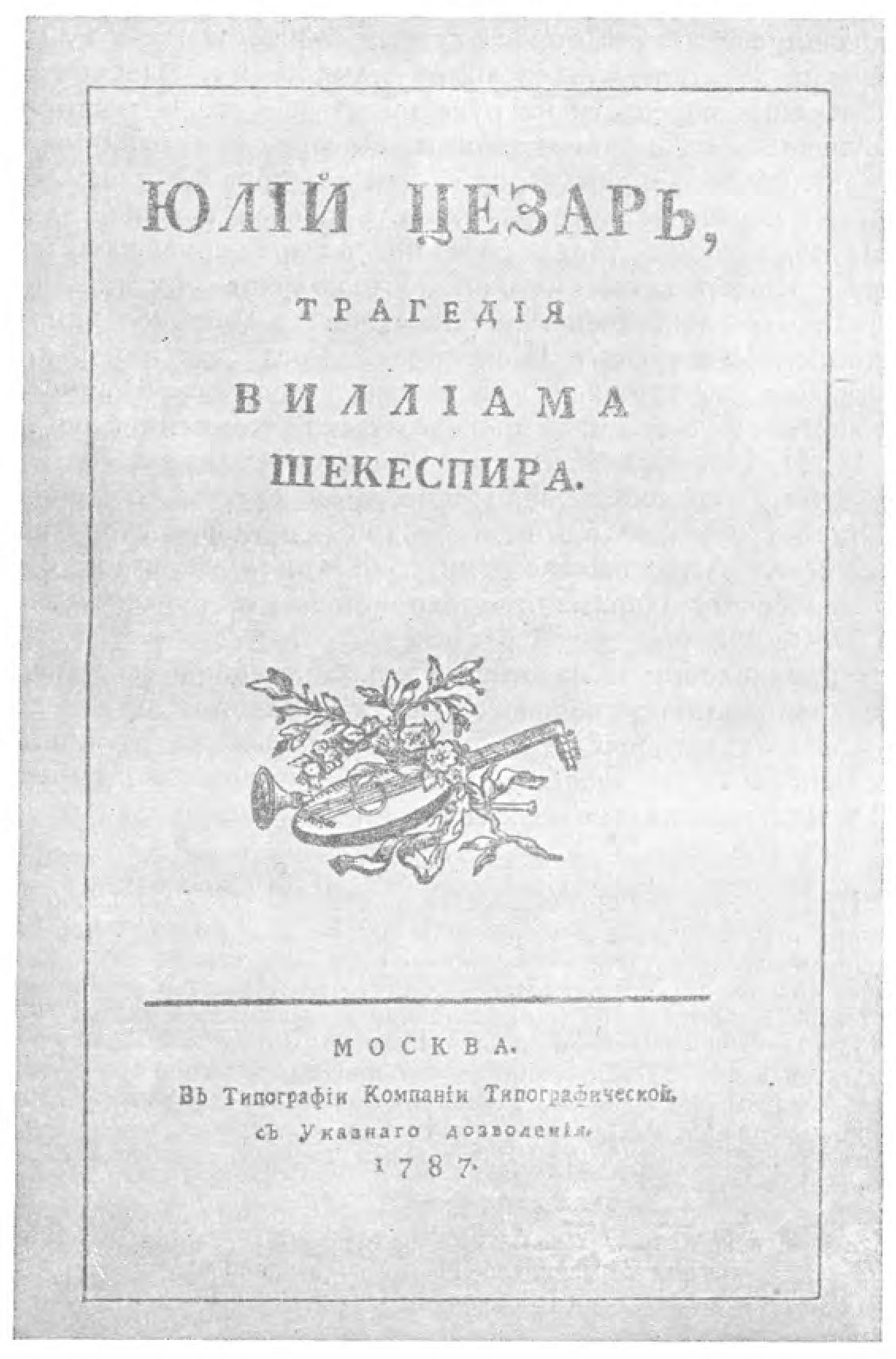

«Юлий Цезарь». Перевод Н.М. Карамзина. Москва, 1787. Титульный лист

В 1787 г. в Москве появился анонимный перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», автором которого был Николай Михайлович Карамзин.1

Интерес к Шекспиру возник у Карамзина в ранней юности. Весной 1785 г. он сообщает из Симбирска своему ближайшему в ту пору другу переводчику и писателю Александру Андреевичу Петрову (1760-е — 1793), о намерении перевести на русский язык всего Шекспира. «Я воображаю, — отвечал ему, не без иронии, Петров, сам отличный знаток и поклонник английского драматурга, — как по приезде твоем все московские авторы и переводчики будут ходить повеся головы, для того, что бедные сии люди будут тогда раза по четыре приезжать и приходить к директорам типографской компании и получать от них неприятный ответ, что книг не можно еще начать печатать, ибо обе типографии заняты печатанием Российского Шекспира».2 Тогда это намерение не было осуществлено, но, очутившись в Москве, в творческой атмосфере Дружеского ученого общества и Типографической компании, во главе которой стоял Н.И. Новиков, Карамзин снова обратился к своему замыслу. Очевидно, этому способствовало и его знакомство с жившим тогда в Москве Якобом Ленцем, одним из «бурных гениев», страстным почитателем Шекспира.3 Ленц высоко ценил «Юлия Цезаря» и, быть может, именно по его совету Карамзин предпринял свой перевод, завершенный к октябрю 1786 г.4

В своем предисловии к изданию Карамзин ошибочно утверждал, что «Юлий Цезарь» является первым русским переводом из Шекспира. Однако высказанная им мысль о слабом знакомстве русской читающей публики с английской литературой была совершенно справедливой и лишний раз подтверждалась необходимостью рекомендовать «соотчичам» этого «знаменитого автора», этого «великого мужа», «одного из тех великих духов, коими славятся века». В отличие от многих современников Карамзин ни в чем не соглашается с критиками английского драматурга, стремящимися «унизить его достоинство»: Шекспир, по мнению Карамзина, в своих «изящных и величественных творениях» следовал одной только «натуре», и судить его с позиций «нынешних театральных писателей» — в высшей степени нелепо. «Что Шекеспир не держался правил театральных, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям. Дух его парил, яко орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, которою измеряют полет свой воробьи... Известно было ему, что мысль человеческая мгновенно может перелетать от запада к востоку, от конца области Моголовой к пределам Англии. Гений его подобно гению Натуры обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством изображал он и героя, и шута, умного и безумца, Брута и башмачника. Драммы его подобно неизмеримому театру натуры исполнены многоразличия».5 Замечательное проникновение Шекспира в «человеческое естество», превосходное знание «тайнейших человека пружин», «сокровеннейших его побуждений», наконец, сила его «живописания» — все это восхищает Карамзина вслед за английскими писателями и вопреки французским классикам, прежде всего Вольтеру. Полемизируя с этим «знаменитым софистом», как он его называет, Карамзин решительно опровергает его половинчатые суждения о Шекспире и, лишь «вспомня, что человека сего нет уже в мире нашем», воздерживается от оскорбительных для французского писателя заключений.6

Хотя некоторые из этих идей восходили непосредственно к предисловию Летурнера, в целом точка зрения Карамзина была навеяна современной ему немецкой эстетической мыслью, в первую очередь Гердером и Ленцем, и для России 1780-х годов явилась новаторской и смелой: защищать Шекспира от «колких укоризн» его критиков — на это не часто отваживались и тогда, и значительно позднее. Недаром полвека спустя Белинский в статье «Русская литературная старина» (1836) исключительно высоко оценил предисловие к «Юлию Цезарю», которое, по его мнению, показывало, что «и в старину были головы светлые, самостоятельные», любившие «мыслить по-своему, идти наперекор общим мнениям и верованиям, вопреки всем господам Вольтерам, Буало, Батте и Лагарпам, этим грозным и могущим божествам своего времени».7

Безграничное преклонение Карамзина перед Шекспиром определило и его основной переводческий принцип, изложенный в том же предисловии (переводить верно, не «переменяя» мыслей автора), и самое его обращение к подлиннику — случай, в то время довольно редкий, так как английский язык пользовался у нас тогда значительно меньшей известностью, чем французский или даже немецкий.8

Перевод Карамзина, за исключением трех стихотворных строк в IV акте (3-я сцена), выполнен в прозе, но в остальном он отличается большой близостью к оригиналу. В нем мало ошибочных толкований или прямых искажений смысла.9 Отчасти передано Карамзиным и стилистическое своеобразие этой шекспировской трагедии. Это касается прежде всего живых диалогов горожан, восклицаний толпы и вообще изобилующей в пьесе разговорной речи. Достаточно напомнить, в частности, «допрос» Цинны из III акта:

- «Первый из народа.

Как тебя зовут?

Второй.

Куда идешь?

Третий.

Где живешь?

Четвертый.

Женат ли ты или холост?

Второй.

Отвечай всякому без обиняков.

Первый.

И коротко.

Четвертый.

И умно.

Третий.

И правду.

Цинна.

Как я называюсь? Куда иду? Где живу? Женат ли я или холост? Итак, чтоб каждому из вас отвечать без обиняков, коротко, умно и справедливо... умно скажу вам, что я холост.

Второй.

Это может значить то, что все женатые безумны. Я боюсь, чтоб за ответ твой не досталось тебе несколько оплеушин. Сказывай далее, и без обиняков» и т. д.10

Большие достоинства перевода Карамзина были замечены его современниками. В том же 1787 г. на них указал «Драмматический словарь» («Сия трагедия почитается лучшею в оригинале из сочинений сего писателя и на российском языке по точности перевода и редкости известной нам аглинской литературы должна быть уважаема»).11 Однако дальнейшая судьба карамзинского «Юлия Цезаря» оказалась весьма печальной. В начале 1790-х годов, во время жестокого преследования масонства, трагедия о цареубийстве, переведенная бывшим масоном и изданная Н.И. Новиковым, попала в разряд подозрительных сочинений. 23 апреля 1794 г. главнокомандующий в Москве кн. А.А. Прозоровский предписал «отложить» ее (наряду со «Смертью Цезаря» Вольтера) в число вредных книг, подлежащих сожжению.12 Книга, ставшая библиографической редкостью, была надолго и прочно забыта.13 В дальнейшем Карамзин Шекспира не переводил. Но его интерес к английскому драматургу оставался столь же сильным. Шекспир упоминается в его критических статьях, напечатанных в «Московском журнале» (1791—1792),14 и особенно часто на страницах его оригинальных сочинений.

В стихотворении «Поэзия» (1787), перечисляя поэтов, «которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, когда сия пьеса была сочиняема», Карамзин называет наряду с древними (Гомер, Софокл, Еврипид, Бион, Феокрит, Мосх, Вергилий) целый ряд «новых» (Геснер, Клопшток, Мильтон, Юнг, Томсон) и в этот особенно привлекательный для него ряд естественно помещает Шекспира, причем, обосновывая мысль о бессмертии английского драматурга, приводит (в собственном вольном переводе) восхитившие его своей «меланхоличностью» слова из «Бури» (IV, 1, 152—156):

Шекспир, натуры друг! Кто лучше твоего

Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством

Живописала их? Во глубине души

Нашел ты ключ ко всем таинственностям рока

И светом своего великого ума,

Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!

«Все башни, коих верх скрывается от глаз

В тумане облаков, огромные чертоги

И всякой гордой храм исчезнут, как мечта,

В течение веков, и места их не сыщем»,

Но ты, великий муж, пребудешь незабвен!15

В первоначальной редакции стихотворения «Филлиде» (1790) Карамзин называет Шекспира, обращаясь к музе трагедии («С кинжалом, Мельпомена, Шекспира декламируй»).16

Несколько лет спустя, рассуждая в стихотворении «Странность любви, или Бессонница» (1793) о причинах своей безрассудной страсти к «милой», которая «не Венера красотою» и «талантов за собою не имеет никаких», он вспоминает Титанию, героиню шекспировского «Сна в летнюю ночь», околдованную волшебником Обероном и влюбившуюся в ткача Основу, урода с ослиной головой («Я ... с Титанией люблю всем насмешникам в забаву»17), а любопытных в подстрочном примечании отсылает ко второй сцене третьего акта «шекспировой пиэсы». Сходным образом поступает он и в стихотворном «Послании к Дмитриеву» (1794). Развивая мысль о том, что любовь не есть достояние одной только «щастливой молодости», Карамзин приводит почерпнутый у Шекспира литературный пример:

Отелло в старости своей

Пленил младую Дездемону

И вкрался тихо в сердце к ней

Любезных муз прелестным даром.18

Наконец, в 1797 г. Карамзин пишет эпиграмму, в которой осуждает стремление подражать Шекспиру, перенимая его «уродства» в ущерб красотам, иными словами, ограничиваясь заимствованием второстепенных деталей вместо глубокого постижения его драматургического мастерства.19

Упоминается Шекспир и в «старинной сказке» Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый карла» (1792). Отвечая на вопрос: «...как могла прекрасная царевна полюбить горбатого карлу?», Карамзин ссылается при этом на «великого Шекспира», который «говорит, что причина любви бывает без причины».20 (Речь идет, по-видимому, о начальной фразе письма Фальстафа к миссис Пейдж «Ask me no reason why I love you» из 1-й сцены II действия «Виндзорских проказниц»).

Наибольшее число цитат из Шекспира, а также суждений о нем встречается, однако, в «Письмах русского путешественника» (1791—1795). По дороге из Москвы в Петербург, «на последней станции к Твери», грустя об оставляемой родине и покинутых друзьях, путешественник «хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое».21 В Дерпте он вспоминает Якоба Ленца и беседует о нем с неким «лифляндским дворянином», который сокрушается о трагической судьбе «немецкого автора», обещавшего стать новым Клопштоком, новым Шекспиром, но погубленного «глубокой чувствительностью», без которой «Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром».22 Посещение берлинских драматических театров заставляет Карамзина восхищаться исполнительской манерой немецких актеров, играющих с необычайной живостью и чувством и вызывающих у зрителей «сладкие слезы» умиления. Этот своеобразный исполнительский стиль, полагает Карамзин, был бы невозможен без новой немецкой драматургии, без творчества Лессинга, Гете, Шиллера, представляющих «в драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения или французские румяны, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны».23 Но не одни только лучшие немецкие драмы позволяют ему вообразить, «как надобно играть актеру и как что произнести»: в еще большей степени этому способствует чтение Шекспира, которому немецкий театр обязан многими своими (положительными и отрицательными) чертами. «Сия трагедия, — заключает он изложение шиллеровского «Дон-Карлоса», — есть одна из лучших немецких драматических пиес и вообще прекрасна. Автор пишет в шекспировом духе. Есть только слишком фигурные выражения (так, как и у самого Шекспира), которые, хотя и показывают остроумие автора, однако ж в драме не у места».24

В связи с пребыванием во Франкфурте-на-Майне Карамзин сообщает, между прочим, о представлении в местном театре «Венецианского купца»,25 а повествуя о поездке в Дармштадт для встречи с проповедником Штарком, произносит тираду о «доброй славе» человека, часть которой составляет цитата из «Отелло» («Good name in man and woman...»), приведенная в оригинале и прозаическом переводе под строкой. Рядом со словами Шекспира, столь убедительно представившего «все безумство злословия», полагает Карамзин, «златые пифагоровы стихи» кажутся «медными». Строки эти «всякому человеку, христианину и турку, индейцу и африканцу, надлежало бы вписать неизгладимыми буквами в свое сердце».26

Посещение Французского театра, в котором безраздельно господствует классический репертуар, заставляет Карамзина мысленно вновь обратиться к Шекспиру. Французская Мельпомена, утверждает он, «благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза шекспирова». Отдавая должное классической трагедии и в частности считая ее более доступной, чем театр Шекспира,27 он все же не скрывает иронического отношения ко всем этим «грекам и римлянам à la françoise, которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают одну мысль разными отборными словами и, теряясь в лабиринте красноречия, забывают действовать».28 «Глубочайшее чувство природы», — такова главная особенность Шекспира, и именно этого недостает Корнелю, Расину и Вольтеру. «Я прошу знатоков французского театра, — пишет Карамзин в примечании, — найти мне в Корнеле или в Расине что-нибудь подобное, например, сим шекспировым стихам, в устах старца Леара, изгнанного собственными детьми его, которым отдал он свое царство, свою корону, свое величие, скитающегося в бурную ночь по лесам и пустыням».29 И далее приводит текст знаменитого монолога Лира «Blow winds... rage, blow!», сопроводив его собственным прозаическим (но точным и даже «живописным») переводом: «Шумите, ветры, свирепствуй, буря! Серные, быстрые огни, предтечи разрушительных ударов! Лейте пламя на белую главу мою!.. Громы, громы! Сокрушите здание мира; сокрушите образ натуры и человека, неблагодарного человека!.. Не жалуюсь на вашу свирепость, разъяренные стихии! Я не отдавал вам царства, не именовал вас милыми детьми своими! Итак, свирепствуйте по воле! Разите — се я, раб ваш, бедный, слабый, изнуренный старец, отверженный от человечества!».30

По мысли Карамзина, в этих стихах, раздирающих душу, гремящих «подобно тому грому, который в них описывается», и «потрясающих сердце читателя», с необычайной силой и отчетливостью выражен весь характер несчастного Лира. «И кто после того спросит еще, — восклицал Карамзин, — какой характер, какую душу имел Леар?».31

Но особенно подробно говорит Карамзин о Шекспире в своих «письмах» из Лондона. Вскоре после приезда в британскую столицу он посещает Шекспировскую галерею, т. е. знаменитую выставку картин английских художников на шекспировские сюжеты, устроенную в 1789 г. стараниями Джона Бойделла. Наибольшее впечатление производят на него многочисленные полотна Г. Фюсли, «мечтателя-живописца», который «выбирает из Шекспира самое фантастическое или мечтательное и с удивительною силою, с удивительным богатством воображения дает вещественность воздушным его творениям, дает им имя и место»,32 а также картины В. Гамильтона, А. Кауфман и Б. Уэста.33 Угадывать содержание этих картин не составляло для Карамзина особого труда: по собственному признанию, он твердо знал Шекспира.

В Геймаркетском театре он присутствует на представлении «Гамлета» и сердится на актеров «не за себя, а за Шекспира». Посредственное исполнение, бесстильные костюмы, примитивные декорации, которые к тому же устанавливаются на глазах у публики, — все это раздражает его и удивляет. Странными кажутся Карамзину и поведение зрителей, которые, несмотря на все убожество постановки, «сидели покойно и с великим вниманием слушали», и в особенности их сочувственная реакция на сцену с могильщиками, видимо смутившую писателя своей чрезмерной «простотой».34

За исключением исполнительницы роли Офелии, «Гамлет» в Геймаркетском театре не удовлетворил Карамзина, ожидавшего значительно большего от этого первого в его жизни шекспировского спектакля. Столь заурядное исполнение подобало кому угодно, но только не Шекспиру, в творениях которого заключено почти все богатство английского театра.

Эту точку зрения Карамзин подробно излагает в другом разделе своих английских заметок, посвященных литературе. «В драматической поэзии англичане, — отмечает он, — не имеют ничего превосходного, кроме творений одного автора; но этот автор есть Шекспир, и англичане богаты!.. Величие, истина характеров, занимательность приключений, откровение человеческого сердца и великие мысли, рассеянные в драмах британского гения, будут всегда их магиею для людей с чувством. Я не знаю другого поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное, неистощимое воображение, и вы найдете все роды поэзии в шекспировых сочинениях. Он есть любимый сын богини Фантазии, которая отдала ему волшебный жезл свой, а он, гуляя в диких садах воображения, на каждом шагу творит чудеса!».35

Последнее упоминание Шекспира в «Письмах русского путешественника» связано с посещением Вестминстерского аббатства, где сооружен памятник великому драматургу: «Преклоните колена... вот Шекспир!.. стоит, как живой, в одежде своего времени, опершись на книгу, в. глубокой задумчивости... Вы узнаете предмет его глубокомыслия, читая следующую надпись, взятую из его драмы "The Tempest"». И далее Карамзин приводит в новом, более совершенном переводе строки, ранее включенные им в стихотворение «Поэзия»:

Колоссы гордые, веков произведенье,

И храмы славные, и самой шар земной

Со всем, что есть на нем, исчезнет, как творенье

Воздушный мечты, развалин за собой

В пространствах не оставив!36

Таким образом, в самых разных обстоятельствах и ситуациях, размышляя о судьбах народов, о нравах и обычаях людей, о литературе и театре, Карамзин обращается к Шекспиру, цитирует его произведения, находя в них подтверждение собственным мыслям и чувствам. Английский драматург оказывается своего рода «вечным спутником» Карамзина-писателя, и не только объектом его восторженного (хотя и не безоговорочного) поклонения, но также другом, советчиком, а иногда и судьей.

Примечания

1. Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекеспира. М., 1787. О формировании литературных взглядов и шекспиризме Карамзина см.: В.В. Сиповский. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, стр. 96—99.

2. «Русский архив», 1863, кн. I, № 5—6, стр. 478. Шекспир упоминается и в других письмах Петрова к Карамзину (см.: Памятник отечественных муз на 1827 год. СПб., 1827, стр. 11, 13). В посвященном памяти Петрова лирическом монологе «Цветок на гроб моего Агатона» (1793) Карамзин, между прочим, вспоминал о том, как оба они «нередко за Оссианом, Шекспиром, Боннетом просиживали половину зимних ночей» (Сочинения Карамзина, т. VII, СПб., 1834, стр. 3). Примечательно, что эпиграфом к этому произведению он выбрал заключительные слова Антония из «Юлия Цезаря» (характеристика Брута):

His life was gentle, and the elements

So mix’d in him, that Nature might stand up

And say to all the world: This was a man!

3. См.: Н.С. Тихонравов. Четыре года из жизни Карамзина (1785—1788). Сочинения, т. III, ч. 1, М., 1898, стр. 258—275; М.Н. Розанов. Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения. М., 1901, стр. 490—492.

4. Небольшая цитата из «Юлия Цезаря» была включена в повесть г-жи Жанлис «Пустынник», которую Карамзин перевел позднее для «Детского чтения». Перевод этой цитаты несколько отличается от соответствующего места в русском переводе трагедии в целом (см.: «Детское чтение для сердца и разума», 1788, ч. XV, № 27, стр. 85).

5. Юлий Цезарь, стр. 5—6.

6. Там же, стр. 4.

7. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, М., 1953, стр. 200.

8. Хотя перевод Летурнера сравнительно точно передает особенности английского оригинала, существующее мнение, что Карамзин переводил с французского, не соответствует истине. На это указывают, в частности «английское» деление русской трагедии на акты и сцены и отсутствие в ней многочисленных ремарок, введенных французским переводчиком от себя.

9. Об этом см.: Н.М. Карамзин, Избранные сочинения, ч. I, М., 1884, стр. 18—22, 25—31, 510—512.

10. Юлий Цезарь, стр. 90—91.

11. Драмматический словарь. М., 1787, стр. 163. (Указание на то, что перевод сделан белыми стихами, ошибочно).

12. См.: Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 05—06; Н.С. Тихонравов. Новые сведения о Н.И. Новикове и членах компании типографической. Сочинения, т. III, ч. 2, стр. 56.

13. Длительное время даже имя переводчика оставалось неизвестным широкому кругу читателей. Лишь в 1841 г. оно было названо впервые («Северна» пчела». 1841, 13 сентября, № 203), а восемь лет спустя повторено в статье Р.Р. (П.С. Савельева) «Карамзин как переводчик и ценитель Шекспира», напечатанной в «Северном обозрении» (1849, т. I, стр. 464—469) (см.: В.В. Григорьев. Жизнь и труды П.С. Савельева преимущественно по воспоминаниям и переписке с ним. СПб., 1861, стр. 196).

14. Так, в отзыве на постановку в Московском театре русского подражания «Сиду» Карамзин, противопоставляя «нерегулярного» Шекспира «правильной» трагедии, писал: «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностию ходим мы по сему саду и хвалим его; только все чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим и все забываем. Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности, которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней неизгладимое впечатление» («Московский журнал», 1791, ч. III, стр. 95—96).

15. Н.М. Карамзин, Сочинения, т. I, Пгр., 1917, стр. 10—11.

16. Там же. стр. 410.

17. Там же, стр. 89. Титанию «в венце из алых роз нетленных» и «царя волшебников» Оберона вспоминает также, со ссылкой на Шекспира, А.Х. Востоков в стихотворении «Царство очарований» (1800) (см.: А.Х. Востоков. Стихотворения. Л., 1935, стр. 110—111).

18. Там же, стр. 98.

19. Там же, стр. 294. («К Шекспирову подражателю»).

20. Сочинения Карамзина, т. VI, 1834, стр. 38.

21. Там же, т. II, 1834, стр. 3.

22. Там же, стр. 11.

23. Там же, стр. 77.

24. Там же, стр. 88—89.

25. Там же, т. III, 1834, стр. 5.

26. Там же, стр. 7—8.

27. Там же, стр. 157—158. Об этом см.: П.А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VII, СПб., 1882, стр. 54—55.

28. Сочинения Карамзина, т. IV, 1834, стр. 123.

29. Там же, стр. 124.

30. Там же. Некоторое сходство с этим отрывком можно обнаружить в заключительном монологе Софии из драматического произведения Карамзина того же названия («Московский журнал», 1791, ч. III, стр. 30—31). Последние же слова героини отчасти напоминают сомнамбулические возгласы леди Макбет. На все это обратил внимание М.Н. Загоскин в своем романе «Искуситель» (Полное собрание сочинений, т. VI, СПб., 1898, стр. 190).

31. Сочинения Карамзина, т. IV, стр. 124.

32. Там же, т. V, 1834, стр. 156.

33. Речь идет о картинах-иллюстрациях Фюсли к «Буре», «Сну в летнюю ночь», «Макбету» и «Гамлету»; Гамильтона — к «Двенадцатой ночи» и «Бесплодным усилиям любви»; А. Кауфман — к «Двум веронцам» и «Троилу и Крессиде»; Уэста — к «Королю Лиру», и т. д. Подробное описание галереи см. в кн.: Catalogue of the Pictures in the Shakespeare Gallery, Pall-Mall. London, 1794.

34. Сочинения Карамзина, т. V, стр. 188—189.

35. Там же, стр. 205—206.

36. Там же, стр. 221.

| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |